Lu sur le site de notre confrère « diakonos.be » :

Lu sur le site de notre confrère « diakonos.be » :

« Ce qui frappe le plus, dans l’exhortation apostolique post-synodale « Querida Amazonia » qui a été rendue publique aujourd’hui 12 février 2002, c’est son silence total sur la question la plus attendue et la plus controversée : celle de l’ordination d’hommes mariés.

La parole « célibat » n’y figure même pas. Le Pape François souhaite bien que « la ministérialité se configure de telle manière qu’elle soit au service d’une plus grande fréquence de la célébration de l’Eucharistie, même dans les communautés les plus éloignées et cachées » (n°86) ». Mais il répète (au n°88) que seul le prêtre ordonné peut célébrer l’eucharistie, absoudre les péchés et administrer l’onction des malades (parce qu’elle aussi est « intimement liée au pardon des péchés », note 129). Et il ne dit rien sur l’extension de l’ordination aux « viri probati ».

Aucune nouveauté non plus pour les ministères féminins. « Si on leur donnait accès à l’Ordre sacré », écrit François au n°100, « cette vision nous conduirait à cléricaliser les femmes » et à « réduire notre compréhension de l’Église à des structures fonctionnelles ».

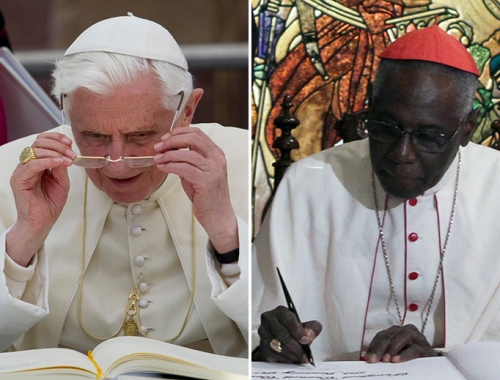

La question qu’on se pose d’emblée à la lecture de « Querida Amazonia », c’est donc de savoir dans quelle mesure le livre-bombe du Pape émérite Benoît XVI et du cardinal Robert Sarah en défense du célibat des prêtres sorti mi-janvier a pu influencer l’exhortation, en particulier sur son silence concernant l’ordination d’hommes mariés.

Dans ce but, il nous faut donner quelques informations supplémentaires par rapport aux articles que nous avions publiés à l’époque pour retracer ce qui s’était passé au cours des journées tumultueuses qui ont suivi la publication du livre.

La séquence déjà connue des faits a été reconstituée par Settimo Cielo dans les trois « post scriptum » en bas de cet article datant du 13 janvier :

Mais selon plusieurs sources indépendantes entre elles, Settimo Cielo a été successivement informé d’au moins quatre événements supplémentaires, d’une importance majeure.

*

Le premier s’est déroulé le matin du mercredi 15 janvier

Pendant toute la journée du mardi 14, l’attaque menée par les courants radicaux contre le pape Ratzinger et le cardinal Sarah est allée crescendo de manière dévastatrice, alimentée dans les faits par les démentis à répétition du Préfet de la maison pontificale Georg Gänswein concernant la coresponsabilité du pape émérite dans la rédaction et dans la publication du livre, allant jusqu’à demander le retrait de sa signature. Et ce malgré la réplique du cardinal Sarah qui publié en vain la reconstruction précise et détaillée de la genèse du livre par ses deux auteurs.

Donc, la matinée du mercredi 15 janvier, pendant que le pape François tenait son audience générale hebdomadaire et que Mgr Gänswein était assis à ses côtés dans la salle Paul VI, comme c’est l’usage, c’est-à-dire loin du monastère Mater Ecclesiae où réside le pape émérite dont il est le secrétaire, Benoît XVI a pris personnellement son téléphone pour appeler le cardinal Sarah d’abord chez lui, sans succès, et ensuite à son bureau, où le cardinal a répondu.

Affligé, Benoît XVI a fait part au cardinal Sarah de toute sa solidarité. Il lui a confié qu’il ne parvenait pas à comprendre les raisons d’une agression à ce point violente et injuste. Et il a pleuré. Et le cardinal Sarah a pleuré également. Leur conversation téléphonique s’est terminée alors qu’ils étaient tous les deux en larmes.

*

Le second événement dont nous donnons l’information en primeur ici s’est passé pendant la rencontre entre le cardinal Sarah et le pape Ratzinger, dans la résidence de ce dernier, le soir du vendredi 17 janvier.

Ce soir-là, le cardinal a fait référence à cette entrevue dans trois tweets dans lesquels il a confirmé que le pape émérite et lui-même étaient totalement sur la même ligne en ce qui concernait la publication du livre.

Mais ce qu’il n’a pas dit, c’est qu’au cours de ce même entretien – qui s’est en réalité déroulé à deux moments distincts, d’abord à 17h et ensuite à 19h – Benoît XVI avait rédigé avec lui un communiqué concis qu’il avait l’intention de publier avec la signature du seul pape émérite, afin d’attester de la pleine harmonie entre les deux co-auteurs du livre et de demander que cessent toutes les polémiques.

Afin que cette déclaration soit publiée, Mgr Gänswein a donc transmis le texte – dont Settimo Cielo est en possession et dans lequel on reconnaît clairement le style personnel, quasi autobiographique du pape Ratzinger – au substitut du secrétaire d’État, Mgr Edgar Peña Parra. Et il est raisonnable d’émettre l’hypothèse que ce dernier en ait informé son supérieur direct, le cardinal Pietro Parolin, ainsi que le Pape François en personne.

*

Quoi qu’il en soit – et c’est la troisième information jusqu’ici inédite -, cette déclaration du pape émérite n’a jamais vu le jour. Mais elle a vraisemblablement été à l’origine de la décision de François de se passer, dès ce moment, de la présence visible du Préfet de la maison pontificale Gänswein à ses côtés.

Sa dernière apparition publique remonte au matin de ce même vendredi 17 janvier, à l’occasion de la visite au Vatican du président de la République Démocratique du Congo. Après quoi, Mgr Gänswein n’est plus apparu aux côtés du pape, ni aux audiences générales du mercredi, ni aux visites officielles du vice-président américain Mike Pence, du président irakien Barham Salih et du président argentin Alberto Fernández.

Aux yeux de François, la déclaration de Benoît XVI avait effectivement confirmé le manque de crédibilité des dénégations répétées de Mgr Gänswein à propos de la coresponsabilité du pape émérite dans la rédaction du livre.

Pour le dire autrement, l’opposition du pape émérite à ce que son successeur cède aux courants radicaux sur le front du célibat ecclésiastique apparaissait purement et simplement, sans plus aucune atténuation.

Et tout cela à quelques jours de la publication d’une exhortation post-synodale dans laquelle de nombreuses personnes à travers le monde s’attendaient à lire une ouverture de François à l’ordination d’hommes mariés.

*

En corollaire de tout cela, il faut également révéler le rôle joué par le cardinal Parolin dans cette affaire.

En effet, le mercredi 22 janvier, quand l’éditeur Cantagalli a publié un communiqué concernant la sortie imminente du livre en Italie, avec des modifications mineures et marginales par rapport à l’original en français, on n’a pas dit que ce communiqué avait été au préalable relu et corrigé dans les moindres détails par le cardinal secrétaire d’État, qui en avait finalement vivement encouragé la publication.

Un communiqué qui définit le livre du pape Ratzinger et du cardinal Sarah comme étant « un ouvrage d’une grande valeur théologique, biblique, spirituelle et humaine, assurée par l’envergure de ses auteurs et de leur volonté de mettre à la disposition de tous le fruit de leurs réflexions respectives, manifestant ainsi leur amour pour l’Église, pour Sa Sainteté le pape François et pour toute l’humanité ».

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.

Ref. Le silence de François, les larmes de Ratzinger et sa déclaration jamais publiée

JPSC

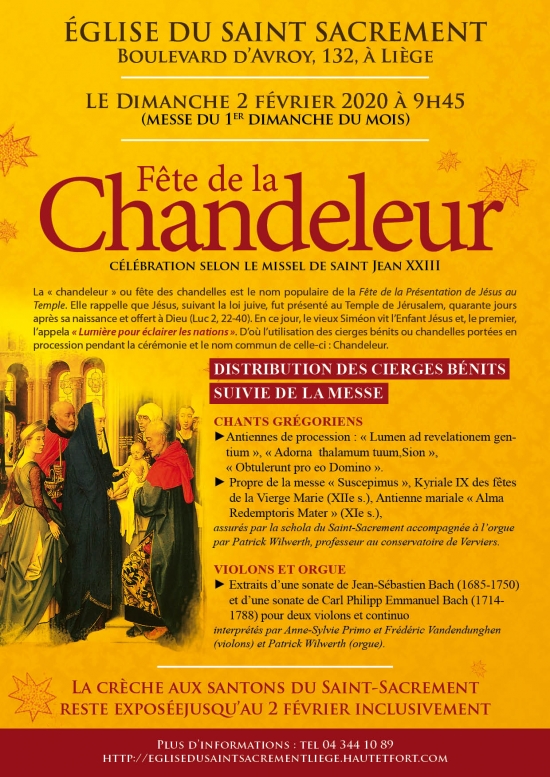

L'ASBL Sursum Corda, propriétaire et gestionnaire de l'église du Saint-Sacrement située au cœur historique de Liège (Boulevard d'Avroy, 132), va réaliser durant cette année 2020, du mois de mars au mois de décembre, d'importants travaux de restauration sur ce bel édifice du XVIII° siècle. Le SPW (Service Public de Wallonie) prendra une sérieuse partie des frais en charge vu qu'il s'agit d'un immeuble classé. L'ASBL fait appel à la générosité du public pour le solde. La Fondation Roi Baudouin a accepté de parrainer le projet, si bien que les dons sont partiellement déductibles d'impôt.

L'ASBL Sursum Corda, propriétaire et gestionnaire de l'église du Saint-Sacrement située au cœur historique de Liège (Boulevard d'Avroy, 132), va réaliser durant cette année 2020, du mois de mars au mois de décembre, d'importants travaux de restauration sur ce bel édifice du XVIII° siècle. Le SPW (Service Public de Wallonie) prendra une sérieuse partie des frais en charge vu qu'il s'agit d'un immeuble classé. L'ASBL fait appel à la générosité du public pour le solde. La Fondation Roi Baudouin a accepté de parrainer le projet, si bien que les dons sont partiellement déductibles d'impôt.