Un lecteur, titulaire d'un master en théologie, réagit à la publication d'une note d'Arnaud Dumouch publiée sur notre blog :

Analyse critique du texte : « Comprendre les apports dogmatiques de Vatican II en 9 canons »

(publié sur Belgicatho)

Nous trouverons dans les paragraphes en italique et en vert le texte de l’article critiqué, et en-dessous des différentes parties de ce texte, nos observations.

Les Conciles de jadis se terminaient par une série de "canons" qui en résumaient la portée. Les Pères du Conciles Vatican II refusèrent d'agir ainsi, livrant au peuple de Dieu un texte long et difficile à comprendre.

On se demande d’ailleurs quel était l’intérêt de ne pas adopter la clarté de formulation des conciles antérieurs…

55 ans après la clôture du Concile, il peut être utile de donner un outil pédagogique simple qui distingue deux parties : D'abord les apports admirables (et marqués d'infaillibilité) de ce Concile pour la doctrine de la foi. Mais aussi les décisions pastorales fragiles et sujettes à caution.

Pour qu’il y ait infaillibilité dans un acte du Magistère universel (cas par exemple du concile œcuménique), il y a deux conditions (cf. Abbé Lucien, L’autorité magistérielle de Vatican II, dans la revue Sedes Sapientiae n°119 (mars 2012), p. 34) : 1° une affirmation directe, posée pour elle-même ; 2° que la doctrine affirmée soit présentée comme révélée, ou liée nécessairement à la révélation, ou absolument obligatoire pour les fidèles.

La plupart des propositions présentées dans l’article comme infaillibles ne remplissent pas l’un des critères (souvent le 2ème), voire les deux.

Si nous trouvons le temps, nous ferons également un commentaire des propositions décrites comme « décisions pastorales fragiles et sujettes à caution ». Il nous suffit pour l’instant que l’auteur de l’article en reconnaisse de lui-même déjà la faiblesse.

Ce travail a été commencé par un théologien laïc et thomiste, Arnaud Dumouch. Il serait intéressant que des laïcs l'améliorent et suggèrent à la hiérarchie d'en faire un document pour l'usage de l'Eglise universelle.

Nous ne nous prononcerons pas ici sur le thomisme de M. Dumouch. Par contre nous pensons, et nous le verrons plus bas, que parmi les 9 propositions, certaines manifestent une ignorance de la pensée de Saint Thomas.

La liste des neuf principales vérités dogmatiques (infaillibles) développées dans Vatican II :

Encore une fois, il ne suffit pas d’affirmer qu’il y en a : une affirmation infaillible se discerne avec des critères précis, ainsi que nous l’avons rappelé.

L'homme est par nature un être libre et la liberté religieuse est une condition de sa nature. C'est un nouveau "préambule de la foi".

1° Sur ce point, nous nous rattachons à l’avis de l’Abbé Lucien (cf. articles dans la revue Sedes sapientiae, p. 53-57), et nous pensons qu’effectivement l’infaillibilité serait engagée dans le §1 de Dignitatis humanae n°2. Les deux critères sont remplis : 1° une affirmation doctrinale directe et par soi, et 2° un lien à la révélation. Attention : nous précisons que l’infaillibilité porte sur la déclaration dans ce passage, et non sur l’ensemble du texte.

Lire la suite

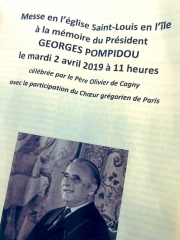

Le président de la République française a assisté ce mardi 2 avril à une messe en l’église Saint-Louis-en-l’Île, dans le IVe arrondissement parisien, en l’honneur de son prédécesseur Georges Pompidou, mort il y a 45 ans. Lu sur le site web « aleteia » :

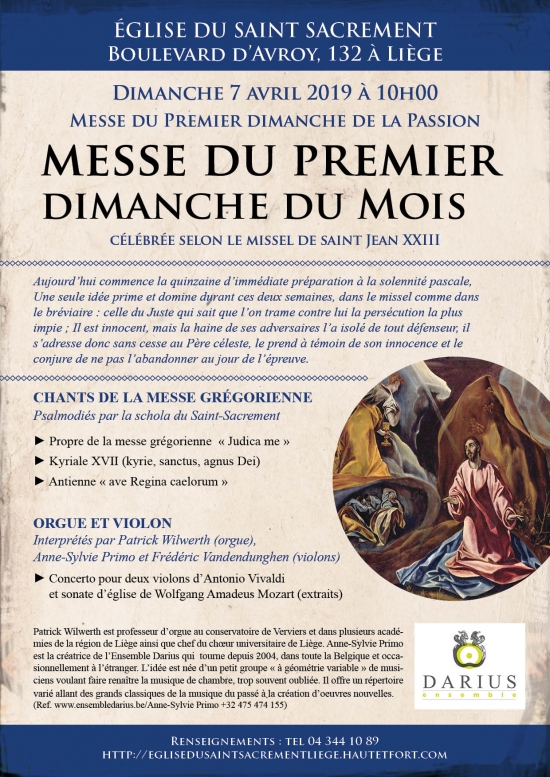

Le président de la République française a assisté ce mardi 2 avril à une messe en l’église Saint-Louis-en-l’Île, dans le IVe arrondissement parisien, en l’honneur de son prédécesseur Georges Pompidou, mort il y a 45 ans. Lu sur le site web « aleteia » : A retenir par les amateurs de plain-chant : un ensemble de voix féminines du chœur grégorien de Paris sera à Liège dans le cadre de la semaine eucharistique organisée du 16 au 23 juin prochains.

A retenir par les amateurs de plain-chant : un ensemble de voix féminines du chœur grégorien de Paris sera à Liège dans le cadre de la semaine eucharistique organisée du 16 au 23 juin prochains.