COMMENTAIRE : Lorsque la technologie sert le pouvoir au lieu de servir la personne, le résultat n’est pas le progrès mais l’oppression.

L'intelligence artificielle permet aux gouvernements et aux acteurs hostiles d'identifier, de surveiller et de réduire au silence les chrétiens de manière plus discrète, plus rapide et plus difficile à démasquer. Ce qui nécessitait autrefois une main-d'œuvre considérable peut désormais être réalisé instantanément, à grande échelle et avec une précision que la surveillance humaine ne pourrait jamais égaler.

En Chine, les autorités ont installé des caméras à l'entrée des églises et, dans certains cas, à l'intérieur des sanctuaires. Ces caméras sont reliées à des systèmes de reconnaissance faciale permettant d'identifier les fidèles et d'alimenter les bases de données de l'État. Incroyablement, la fréquentation des églises peut nuire discrètement à la carrière d'une personne, bloquer l'accès à l'université ou limiter les déplacements. Une plateforme policière nationale, le Système intégré d'opérations conjointes, agrège les données biométriques, l'historique des déplacements et les communications pour signaler les individus « suspects ». D'abord déployé contre les musulmans ouïghours, ce même système a été utilisé pour surveiller les communautés chrétiennes.

Cette surveillance s'étend également en ligne. Dans un cas documenté, des membres d'un groupe de lecture chrétien ont tenté de recommander L'Imitation du Christ de Thomas à Kempis sur WeChat, l'application de messagerie et de réseau social dominante en Chine, utilisée par plus d'un milliard de personnes. Dès qu'ils ont saisi le mot « Christ », la plateforme a signalé la violation et bloqué la publication, classant le terme aux côtés de la pornographie et de l'« incitation ». Ils n'ont pu partager le titre qu'en remplaçant une lettre par un chiffre. Il s'agit d'une censure pilotée par l'IA en pratique : le contenu chrétien est analysé et supprimé en temps réel avant même qu'il ne parvienne à un public.

La persécution des chrétiens n'est pas révolue. Elle s'intensifie et évolue. Partout dans le monde, les croyants sont toujours confrontés à une violence brutale : des villages sont attaqués au Nigeria, des pasteurs sont emprisonnés en Inde et des agressions collectives au Pakistan surviennent suite à de fausses accusations de blasphème. Mais parallèlement à ces attaques visibles, une nouvelle forme de répression progresse.

Les méthodes iraniennes semblent différentes, mais reposent sur le même principe : une visibilité totale. Drones, caméras fixes et logiciels de reconnaissance faciale scannent les espaces publics, les images étant liées aux archives gouvernementales.

Officiellement, le système impose des codes vestimentaires islamiques, mais cette même infrastructure peut être utilisée, et sera inévitablement utilisée dans les contextes autoritaires, pour traquer les convertis au christianisme et les églises clandestines. Des enquêteurs des Nations Unies ont documenté l'intégration de ces outils dans les universités, les lieux de travail et les plateformes de transport.

Entre juin 2023 et mai 2024, les gouvernements d'au moins 41 pays ont bloqué des sites web hébergeant du contenu politique, social ou religieux. Pour les chrétiens vivant dans des environnements restrictifs, la communication numérique n'est pas facultative : c'est le seul moyen de recevoir un enseignement, de participer au culte ou d'écouter leurs pasteurs. Lorsque des algorithmes suppriment automatiquement des sermons, limitent les diffusions en direct ou masquent des contenus religieux, le résultat est comparable à celui d'une église fermée à clé.

Une autre arme est la fabrication de faux messages. À partir d'un court extrait audio ou de quelques photos, les outils d'IA peuvent créer de fausses vidéos ou de faux enregistrements convaincants. Les réseaux criminels les utilisent déjà à des fins d'extorsion.

Dans les pays où les accusations de blasphème peuvent conduire à l'emprisonnement ou à la violence, une déclaration inventée de toutes pièces d'un dirigeant chrétien peut être mortelle. Même dans les sociétés libres, de telles attaques peuvent ruiner des réputations et diviser des communautés avant même que la vérité ne soit connue.

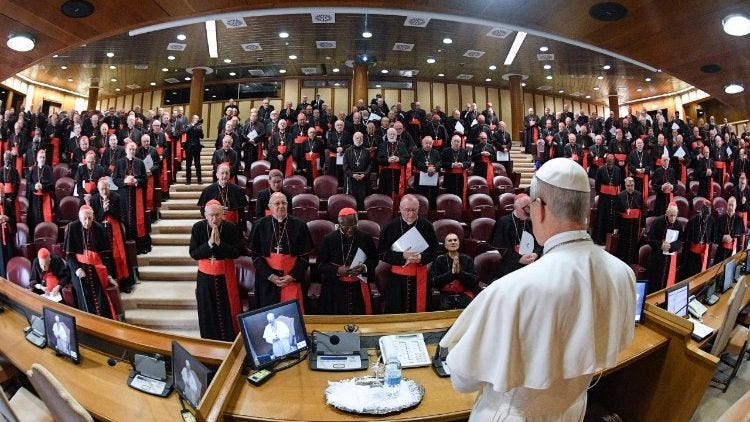

Le pape Léon XIV a déjà averti que « l'intelligence artificielle exige une gestion éthique et des cadres réglementaires appropriés, centrés sur la personne humaine et dépassant les simples critères d'utilité ou d'efficacité ». Lorsque la technologie sert le pouvoir plutôt que la personne, le résultat n'est pas le progrès, mais l'oppression. Son appel à une « architecture morale » pour l'IA n'est pas une abstraction, c'est un modèle que l'Église doit désormais mettre en pratique.

Pour l'Église catholique, cela signifie établir ses propres normes de protection des fidèles : exiger des communications sécurisées dans les diocèses et les ministères, former le clergé aux risques numériques et veiller à ce qu'aucune institution catholique ne devienne une source de données exploitables contre les croyants. Cela implique d'utiliser l'autorité morale du Saint-Siège pour faire pression sur les gouvernements et les entreprises afin qu'ils mettent en place des protections contraignantes.

Et pour les catholiques des pays où règne la liberté, cela signifie défendre ceux qui en sont privés. Les lois, les politiques commerciales et les normes technologiques peuvent soit protéger les persécutés, soit armer leurs persécuteurs.

Pour l'Église, la tâche est claire : stopper le flux d'outils favorisant la persécution avant qu'ils ne tombent entre les mains des oppresseurs. La Commission américaine pour la liberté religieuse internationale a identifié les contrôles à l'exportation de systèmes de surveillance basés sur l'IA, de reconnaissance faciale et de suivi biométrique comme l'une des défenses les plus efficaces.

Si l'appel du pape Léonard est pris au sérieux, l'Église prendra l'initiative de veiller à ce que les instruments du temps ne soient pas utilisés contre le corps du Christ. Si cet appel est ignoré, nous aurons renoncé à cette responsabilité, et le silence sera le nôtre.