Du site de Radio Notre-Dame :

Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022

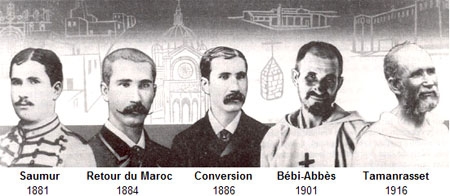

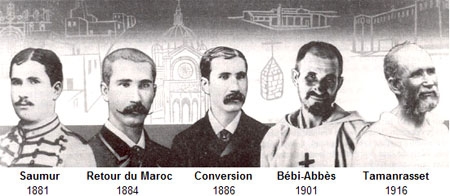

Le religieux français et célèbre ermite du désert, Charles de Foucauld, mort au début du XXè siècle dans le Sahara algérien, sera canonisé le 15 mai 2022, a annoncé le Saint-Siège.

Le Pape François avait « autorisé la publication de huit décrets reconnaissant plusieurs miracles et martyres », en mai dernier comme le rapportait le bureau de presse du Vatican. Le Saint-Père avait ainsi reconnu l’attribution à Charles de Foucauld un deuxième miracle, ouvrant la voie à sa canonisation.

« Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira », écrivait Charles de Foucauld dans sa prière d’abandon. Volonté de tout donner, de tout laisser pour être à la « dernière place », comme Jésus. Charles de Jésus est mort le 1 er décembre 1916 après 30 ans d’une perpétuelle conversion.

Né Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand à Strasbourg le 15 septembre 1858, Charles a une soeur Marie. Ils seront tous les deux élevés par leur grand père, le colonel Beaudet de Morlet après la mort de leur parent. Piètre étudiant, et lecteur de livre « léger », il s’éloigne de la foi « à 17 ans j’étais tout égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du mal, j’étais comme affolé » dira-t-il plus tard. St Cyr ne lui réussit guère plus où il vit de beuveries et d’orgies. Il sort tout de même avec le grade d’officier et part pour l’Algérie où il connaitra la prison pour désobéissance.

Le voyage au Maroc

C’est sa demande de réaffectation et la rencontre avec François-Henry Lapperine qui mettra fin sa vie de débauche. En six mois de campagne à combattre la tribune des Kroumirs du côté d’Ouran, Charles se mue en vrai chef, soucieux de ses hommes et adopte un comportement exemplaire. Il quitte donc l’armée le 28 janvier 1882. Le Maroc est interdit aux Européens, c’est donc travesti et sous une fausse identité qu’il voyagera: « je me donnais pour israélite. Durant mon voyage, mon costume fut celui des juifs marocains, ma religion la leur, mon nom le rabbin Joseph. Je priais et je chantais à la synagogue, les parents me suppliaient de bénir leurs enfants ». A travers de petits carnets, Charles va cartographier tout une partie du Maroc. Le 23 mai 1884, il est maigre, pied nus et sale quand il se présente au poste frontière. Charles de Foucauld vient de parcourir 3000 km dans un pays encore inconnu. Son travail enthousiasmera le monde scientifique, il connait la gloire.

A la recherche de Dieu

Cette gloire, il n’en veut pas. Il reprend sa vie parisienne, la rencontre avec des « personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes » le ramènera à l’église St Augustin où officie l’Abbé Huvelin. On est en 1886, Charles de Foucauld a changé sa perception de la foi. Après s’être confessé et avoir communié, il a cette révélation: » aussitôt je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi: Dieu est si grand. » Il veut donner sa vie à Dieu et les moines trappistes l’attirent par leurs vies dans la pauvreté. Il entre au noviciat en 1890. Heureux, il apprend beaucoup mais ressent encore un manque. Il veut fonder une petite communauté pour « mener aussi exactement que possible la vie de Jésus: vivant uniquement du travail des mains, suivant à la lettre tous ses conseils ».

Le Sahara et ses amis Touaregs

Sept après, il quitte Notre Dame des Neiges et part à Nazareth où les Soeurs Clarisses le prennent comme domestique. Il écrit la règle des Petits Frères mais il doit devenir prêtre car dit-il « ma règle est si étroitement liée au culte de la sainte eucharistie qu’il est impossible qu’elle soit observée par plusieurs sans qu’ils y aient un prêtre et un tabernacle (…) ». Devenu prêtre, il part pour Beni Abbès mais fonde avant l’Union des frères et soeurs du Sacré-Coeur mais dans sa congrégation, personne ne la rejoint. En 1903, Charles est attiré par les touaregs et leur mode de vie au sein du désert. Il les rejoint alors, vit en ermite, apprend leur langue et traduit même les évangiles. En 1914, la guerre est déclarée en Europe. Sa vie est menacée mais Charles de Foucauld refuse de partir. Il sera assassiné le 1 er décembre 1916 par des pillards.

Son association de laïcs compte 48 membres, sa congrégation, personne. Pourtant en 1921, la publication de sa biographie par René Bazin va considérablement accroître sa notoriété. Des ermites veulent prendre sa suite. L’héritage spirituel de Charles de Foucauld vit. Aujourd’hui une vingtaine de congrégations suivent sa spiritualité et près de 6000 laïcs. Il a été béatifié par Benoît XVI le 13 novembre 2005 rappelant que Charles de Jésus est « une invitation à aspirer la fraternité universelle », et sera donc canonisé 15 mai 2022

En huit mois, quatre ouvrages ont été publiés sur Marthe Robin, deux l’accusant de fraude et d’imposture, deux prenant la défense de celle que l’Église a déjà proclamée « vénérable ». De l’historien Yves Chiron (*), sur le site web du mensuel « La Nef » (n°341 Novembre 2021) :

En huit mois, quatre ouvrages ont été publiés sur Marthe Robin, deux l’accusant de fraude et d’imposture, deux prenant la défense de celle que l’Église a déjà proclamée « vénérable ». De l’historien Yves Chiron (*), sur le site web du mensuel « La Nef » (n°341 Novembre 2021) :