Si le Père Vénard voit dans le livre de Laurent Dandrieu "Eglise et immigration : le grand malaise" de faux procès incriminant injustement le pape François (voir ICI), Mathieu Bock-Côté, sur Figaro Vox, voit dans ce livre "une méditation subtile et éclairante sur le destin de notre civilisation" :

Mathieu Bock-Côté : «Un certain catholicisme se mue en utopie multiculturaliste»

FIGAROVOX/LECTURE - Mathieu Bock-Côté a lu l'essai Eglise et immigration : le grand malaise. Loin des polémiques, Laurent Dandrieu «ajoute sa voix au renouveau intellectuel du conservatisme français», estime le sociologue québécois.

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d' Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.

Journaliste à Valeurs actuelles et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de la peinture ou du cinéma, Laurent Dandrieu a incontestablement marqué le début de l'année 2017 avec un livre inattendu, qui a fait éclater un malaise profond chez les catholiques français. Avec Église et immigration: le grand malaise, il se penche sur la doctrine catholique concernant l'immigration. Dans quelle mesure le catholicisme est-il capable de penser les grandes migrations au-delà d'un discours moralisateur et désincarné sur l'ouverture, qui nous est généralement administré et dont le pape François semble s'être fait une spécialité médiatique? Mais si ce livre frappe fort, il n'a rien d'un brûlot. On n'y trouve aucune facilité polémique, aucune formule gratuite lancée pour le simple plaisir de choquer. Il est non seulement bien mené, mais remarquablement documenté et c'est une pensée forte et articulée qui s'y exprime. On sent que l'auteur méditait son ouvrage depuis très longtemps, comme il le dit clairement dès ses premières pages. Ce livre, à sa manière, est une méditation subtile et éclairante sur le destin de notre civilisation.

Le problème de base peut être aisément posé: il existe une telle chose qu'un devoir d'hospitalité et d'aide aux personnes en détresse. L'Église le pense à travers la parabole du Bon Samaritain. Mais c'est une chose d'accueillir une personne, c'en est une autre d'en accueillir des millions, comme c'est le cas, aujourd'hui, avec l'immigration massive qui se jette en nombreuses vagues sur le continent européen, au point que certains parlent même d'une immigration de peuplement. D'autant qu'on ne saurait assimiler systématiquement la figure de l'immigré à celle du réfugié en détresse, fuyant la guerre et la faim. Est-ce qu'une nation est en droit de défendre ses frontières? Depuis un bon moment déjà, l'Église semble penser que non. Mais Laurent Dandrieu lui rappelle qu'elle a déjà pensé le contraire et qu'elle a déjà reconnu le droit des nations: la transformation du catholicisme en utopie multiculturaliste n'était pas inscrite dans son ADN. L'histoire des idées, quand on la maîtrise, éclaire la vie de la cité. D'ailleurs, certains papes comme récents comme Jean-Paul II et Benoit XVI conjuguaient paradoxalement une défense résolue du droit des peuples à leur personnalité collective et un immigrationnisme sans nuances, comme s'ils ne voyaient pas la contradiction entre les deux.

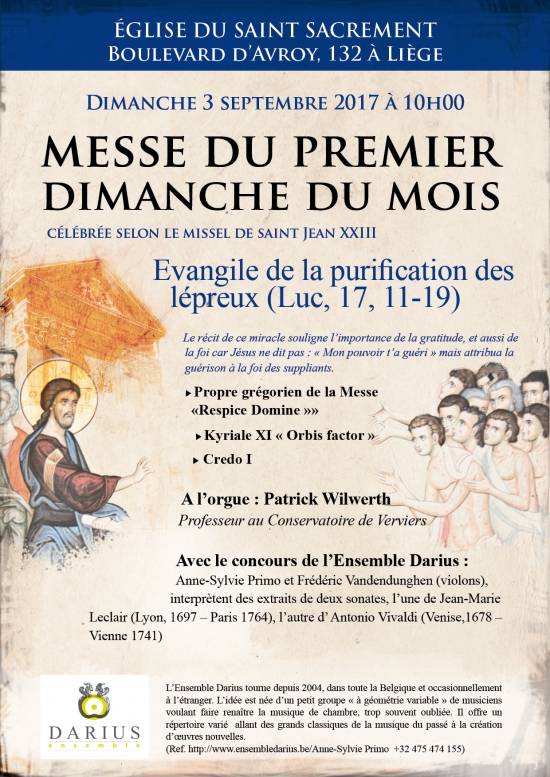

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les plus belles paroles d’espérance du Livre des Psaumes. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits de l’œuvre d’Antonio Vivaldi ainsi que de Jean-Marie Leclair, un compositeur qui a sa place parmi les plus grands musiciens français du XVIIIe siècle : on pourra l’entendre dans une sonate à découvrir ou redécouvrir! A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.

Les mélodies grégoriennes au programme illustreront les plus belles paroles d’espérance du Livre des Psaumes. L’offertoire, l’élévation et la communion seront aussi accompagnés au violon par l’Ensemble instrumental Darius qui jouera des extraits de l’œuvre d’Antonio Vivaldi ainsi que de Jean-Marie Leclair, un compositeur qui a sa place parmi les plus grands musiciens français du XVIIIe siècle : on pourra l’entendre dans une sonate à découvrir ou redécouvrir! A l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.