De Diakonos.be, cette traduction d'une lettre publiée par S. Magister :

La manœuvre déloyale de ceux qui voudraient réécrire « Humanae vitae ». Une lettre

(Contribution externe.) L’auteur de cette lettre est un ecclésiastique doublé d’un scientifique spécialisé de haut niveau qui occupe de prestigieux postes d’enseignement en Italie et à l’étranger et qui consacre également une partie de son temps et de ses énergies à la pastorale.

Il est déjà l’auteur d’une précédente lettre publiée en janvier 2016 par www.chiesa à propos de la dégradation de la « qualité » des confessions sacramentelles, une dégradation qui n’est pas sans rapport avec l’impact sur de nombreux fidèles de certaines déclarations du Pape François amplifiées par les médias.

Dans cette nouvelle lettre, il met en lumière l’absence de fondement des arguments récemment avancés – principalement dans une conférence autorisée d’en haut à l’Université pontificale grégorienne – pour réinterpréter et en substance invalider l’enseignement de l’encyclique « Humanae vitae » de Paul VI.

En particulier, il réfute et qualifie de « déloyale » la prétention de vouloir faire dériver la licéité des techniques anticonceptionnelles du fait qu’un grand nombre de conjoints catholiques les utilisent tout en étant convaincus de bien faire.

La responsabilité de cette « conscience erronée » élevée au rang de vertu – explique-t-il – n’incombe pas aux conjoints mais bien à ceux qui, dans l’Eglise, les ont mal éduqués, en passant systématiquement sous silence ou en déformant l’enseignement d’ « Humanae vitae ».

Comme déjà pour la lettre précédente, cette fois encore il nous faut rester discret sur l’identité de l’auteur afin de ne pas l’exposer à des rétorsions aussi prévisibles qu’inexorables.

*

Cher M. Magister,

Parmi les arguments obsolètes exhumés par le professeur Maurizio Chiodi, théologien moraliste de la Faculté théologique de l’Italie septentrionale (FTIS, Milan) et par ailleurs membre fraîchement nommé à la « nouvelle » Académie pontificale pour la vie, dans le but d’enlever toute autorité et crédibilité à la norme de la lettre encyclique « Humanae vitae » (HV) du bienheureux Paul VI – qui indique en quoi la contraception est moralement illicite et, en revanche, en quoi les méthodes se basant sur la connaissance et l’identification personnalisée des périodes d’infertilité du cycle féminin sont acceptables – on retrouve celui du manque d’accueil de cette norme dans l’ethos conjugal des époux catholiques ; y compris chez ceux qui ont une foi solide et qui sont pratiquants pour ce qui concerne d’autres dimensions de la vie chrétienne.

Le théologien, âgé de soixante-deux ans, a contesté, lors d’une conférence publique organisée à l’Université pontificale grégorienne de Rome intitulée « Relire ‘Humanae vitae’ à la lumière d’Amoris laetitia’ » qui s’est déroulée le 14 décembre 2017, la validité permanente et le caractère obligatoire, pour tous les fidèles qui ont reçu le sacrement du mariage et vivent more uxorio, de l’enseignement du bienheureux Paul VI – confirmé par ses successeurs Saint Jean-Paul II et Benoît XVI et à ce jour non abrogé par le pape François – qui « condamne comme toujours illicite l’usage des moyens directement contraires à la fécondation, même inspiré par des raisons qui peuvent paraître honnêtes et sérieuses » (HV, 16) et dénonce comme « une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond et, par conséquent, intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde. » (HV, 14).

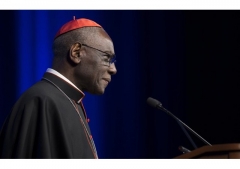

Devant un public nombreux et bien sage (peu de questions), au premier rang duquel on trouvait le Nonce apostolique, le Cardinal De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et le Bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre, mais aussi l’abbé Philippe Mawet, responsable de la pastorale francophone de l’unité pastorale dont dépend la paroisse, le cardinal Sarah a tranquillement expliqué le sens et le contenu de son livre « Dieu ou rien » : une radicalité dont l’abbé Mawet, familier des médias, s’était offusqué quelques jours plus tôt dans la « Libre Belgique ».

Devant un public nombreux et bien sage (peu de questions), au premier rang duquel on trouvait le Nonce apostolique, le Cardinal De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et le Bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre, mais aussi l’abbé Philippe Mawet, responsable de la pastorale francophone de l’unité pastorale dont dépend la paroisse, le cardinal Sarah a tranquillement expliqué le sens et le contenu de son livre « Dieu ou rien » : une radicalité dont l’abbé Mawet, familier des médias, s’était offusqué quelques jours plus tôt dans la « Libre Belgique ».  Alors que le pape François vient de nommer un coadjuteur appelé à lui succéder, le cardinal Laurent Monsengwo a été plébiscité par un “vote citoyen” comme la personnalité neutre qui pourrait diriger une éventuelle transition en République Démocratique du Congo (RDC) après le départ du président Joseph Kabila fin 2018. L’archevêque de Kinshasa a été choisi parmi une palette de douze noms. Du correspondant en Afrique de l’agence cath. ch. :

Alors que le pape François vient de nommer un coadjuteur appelé à lui succéder, le cardinal Laurent Monsengwo a été plébiscité par un “vote citoyen” comme la personnalité neutre qui pourrait diriger une éventuelle transition en République Démocratique du Congo (RDC) après le départ du président Joseph Kabila fin 2018. L’archevêque de Kinshasa a été choisi parmi une palette de douze noms. Du correspondant en Afrique de l’agence cath. ch. : « Le Pape a nommé mardi Mgr Fridolin Ambongo, jusqu’ici archevêque de Mbandaka (l'ancienne Coquilhatville, chef-lieu de la province de l'Equateur) à la charge d’archevêque coadjuteur de Kinshasa, aux côtés du cardinal Laurent Monsengwo. Une nomination vue comme un renfort pour ce dernier.

« Le Pape a nommé mardi Mgr Fridolin Ambongo, jusqu’ici archevêque de Mbandaka (l'ancienne Coquilhatville, chef-lieu de la province de l'Equateur) à la charge d’archevêque coadjuteur de Kinshasa, aux côtés du cardinal Laurent Monsengwo. Une nomination vue comme un renfort pour ce dernier.