D'Una Voce :

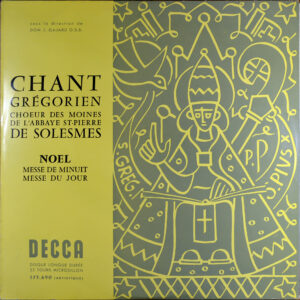

Nativité de Notre-Seigneur – 25 décembre – Messe du Jour – Solesmes 33T (1955)

C’est le microsillon vinyle 33T que nous utiliserons. Rien ne vaut l’image et la parole !

La suite sur le site d'Una Voce

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

D'Una Voce :

Nativité de Notre-Seigneur – 25 décembre – Messe du Jour – Solesmes 33T (1955)

C’est le microsillon vinyle 33T que nous utiliserons. Rien ne vaut l’image et la parole !

La suite sur le site d'Una Voce

| introït | latin | français |

|---|---|---|

| Livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 6 |

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis ; cuius imperium super humerum eius ; et vocabitur nomen eius, magni consilii angelus. |

Un enfant nous est né ; |

| Psaume 98 (97), verset 1 | Cantate Domino canticum novum ; quia mirabilia fecit. |

Chantez au Seigneur un cantique nouveau car il a fait des merveilles. |

L'homélie est publiée sur le site de la RTBF :

L'homélie est publiée sur le site de la RTBF :

Mgr Léonard appelle à prier pour les chrétiens de Syrie "menacés"

L'archevêque de Malines-Bruxelles André-Joseph Léonard a consacré son homélie de Noël aux chrétiens d'Orient, particulièrement ceux de Syrie, "frères et sœurs dans la foi gravement menacés, voire franchement persécutés". Voici le texte de son homélie, de ce 25 décembre 2013 à Malines et à Bruxelles.

Par quelle magie se fait-il que, chaque année, même dans notre monde sécularisé, la fête de Noël touche les coeurs ? Le folklore lié à cette fête, les sapins, les retrouvailles familiales y sont pour quelque chose. Mais, même si c’est souvent refoulé dans l’inconscient, les gens savent encore qu’il s’agissait de l’anniversaire d’une naissance. C’est d’ailleurs la signification du mot : "Noël" est la déformation de "natal". Nous y célébrons la "nativité", le jour "natal" de Jésus.

Ce ne peut qu’être source d’émerveillement. L’émerveillement que l’amour de Dieu pour nous soit si grand qu’il ait voulu devenir lui-même un homme parmi les hommes, un homme parmi nous. Et d’abord un enfant. Le Fils de Dieu en et par lequel l’univers entier fut créé, a été comme nous un minuscule embryon, un simple foetus dans le sein de sa mère, avant de naître à Bethléem et d’être déposé dans une mangeoire pour animaux.

Pourquoi s’est-il fait si petit, un petit enfant totalement dépendant de son entourage ? Pourquoi sinon pour que, devant lui, nous ne perdions pas la face, malgré notre petitesse ? Et nous savons qu’après l’humilité déconcertante de sa naissance viendra l’effrayante humiliation de sa mort en croix, entre deux brigands, dans le silence de Dieu. Pourquoi un tel abaissement, une telle solitude ? Pourquoi sinon pour que même le plus grand pécheur n’ait pas peur de s’approcher de lui ? Ne craignons donc pas de venir à lui, tels que nous sommes, en ce jour de Noël. Il nous réservera un accueil au-delà de toute espérance.

Il est de tradition qu’en cette fête familiale, notre pensée, notre prière et notre engagement se tournent vers les plus fragiles de nos frères et soeurs en humanité. Cette année, je vous propose de tourner votre coeur vers nos frères et soeurs dans la foi, gravement menacés, voire franchement persécutés, en Syrie et en plusieurs autres pays où pourtant ils sont présents depuis parfois près de vingt siècles, tels que, par exemple, l’Irak ou l’Égypte.

Dans nos pays sécularisés, beaucoup de baptisés prétendent avoir la foi, mais sans la pratiquer. Entendons le cri de ceux pour qui la pratique de leur foi implique quotidiennement une menace de mort. Je vous voudrais répercuter ici le cri de Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, publié sous le titre : "Le bruit infernal de la guerre étouffe le Gloria des anges" : "La Syrie en ce Noël ressemble le mieux à une crèche : une étable ouverte sans porte, froide, démunie et si pauvre… L’enfant Jésus ne manque pas de compagnons en Syrie… Des milliers d’enfants qui ont perdu leurs maisons vivent sous des tentes aussi pauvres que la crèche de Bethléem… Les enfants syriens abandonnés et marqués par les scènes de violences souhaitent même être à la place de Jésus qui a toujours Marie et Joseph qui l’entourent et le chérissent… Ce sentiment d’amertume est bien visible dans les yeux des enfants syriens, leurs larmes et leur silence… Certains envient même l’Enfant divin parce qu’il a trouvé cette étable pour naître et s’abriter alors que certains de ces malheureux enfants syriens sont nés sous les bombes ou sur la route de l’exode."

Je pourrais poursuivre la citation. Et celle d’autres confrères évêques, comme Mgr Warduni, évêque auxiliaire à Bagdad. Mais je me limite à ceci. Ne restons plus indifférents en Occident à tant de frères et soeurs chrétiens qui sont discriminés, menacés, persécutés, qui doivent quitter leur patrie pour assurer la sécurité de leur famille et, par cette émigration, affaiblissent encore la position de leur frères dans leur pays d’origine.

Et n’oublions pas que, depuis que nous sommes confortablement rassemblés dans cette cathédrale, 5 ou 6 de nos frères dans la foi sont morts de mort violente à cause de leur foi en Jésus. Il en tombe, en moyenne, un toutes les cinq minutes. Par amour de l’enfant Jésus dans la crèche, portons-les dans notre prière et attirons sur eux l’intérêt de nos médias. Amen.

André-Joseph Léonard

Archevêque de Malines-Bruxelles

De Robert Royal sur The Catholic Thing :

De Noël et de la dynamite

24 décembre 2024

Compte tenu de tous les efforts et de tous les problèmes de la race humaine dans un monde déchu, il n'est que juste que nous attendions un peu de paix sur terre et de bonne volonté pour les hommes en cette période de l'année. Le reste de l'année, il n'y a certainement pas d'excès de fraternité et de sentiment d'appartenance. Et précisons-le : Ce n'est pas seulement le fait d'être en vie en ce moment qui nous fait croire que - anno Domini 2024 et peut-être plus encore 2025 - les choses semblent particulièrement troublées : Guerres et rumeurs de guerres, troubles généralisés dans les pays, profondes divisions dans l'Église. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour comprendre pourquoi, pour reprendre un célèbre philosophe moderne, seule la venue de Dieu peut nous sauver aujourd'hui.

C'est du moins la leçon que les temps difficiles devraient nous enseigner.

Mais il y a une autre leçon à tirer de sa venue. Comme l'a dit l'évêque James Edward Walsh, l'un des premiers missionnaires de Maryknoll en Chine, après des années d'expérience, avant même d'avoir passé près de vingt ans en captivité : « Le christianisme n'est pas une voie de salut privée et un guide de vie pieuse ; c'est une voie de salut mondiale et une philosophie de vie totale. Cela en fait une sorte de dynamite. Aussi, lorsque vous envoyez des missionnaires pour la prêcher, il est bon de se préparer à quelques explosions. »

Parmi les nombreux paradoxes de la transformation de Dieu en homme, nous devons d'une certaine manière prendre en compte - et non pas « comprendre » comme nous l'entendons habituellement - le fait que le Prince de la paix puisse également être celui qui apporte une épée : l'ultime perturbateur. La véritable paix est-elle, pour nous, déstabilisante ? En effet, si nous croyons que la chute a mis le monde sens dessus dessous, il s'ensuit que la venue du Rédempteur doit remettre les choses à l'endroit - avec un degré non négligeable de perturbation.

Et quelle que soit la paix que cette pensée peut nous apporter, l'expérience n'en sera pas moins vertigineuse. Le christianisme n'est pas un doux oreiller sur lequel on peut poser la tête, mais quelque chose qui, parfois, nous submerge immédiatement, et qui, d'autres fois, est un lent mais implacable bouleversement de - n'atténuons pas la vérité - tout. Le monde est ce qu'il a toujours été et, soudain, en même temps, complètement différent.

Il est bon de se rappeler que les explosions ne se produisent pas seulement « là-bas », ailleurs, sur d'étranges terres de mission. Elles se produisent - et devraient se produire - ici, maintenant, partout aussi. C'est l'histoire des Évangiles. Et même du passé le plus lointain. Un bébé naît dans une ville obscure :

Mais toi, ô Bethléem Ephrathah,

toi qui es trop petite pour être parmi les clans de Juda,

de toi sortira pour moi

celui qui sera le chef d'Israël,

dont l'avènement remonte aux temps anciens,

depuis les temps anciens.

C'est ce qu'a prophétisé Michée (5:2). Vous vous souvenez de lui ? Non ? Saint Matthieu l'a fait (2:6), même si ces paroles de l'un des plus petits des petits prophètes ont été écrites, oh, peut-être 750 ans avant qu'elles ne se réalisent. Et qu'elles se référaient à des vérités immensément anciennes.

La Nativité par Piero della Francesca, 1470-5 [The National Gallery, Londres].

D'un point de vue humain normal, cela ne devrait pas se produire - et n'aurait certainement pas dû refaire le puissant Empire romain et changer le cours de l'histoire de l'humanité. C'est presque injuste de la part de Dieu. Pourquoi se donner la peine de construire toute une civilisation pour la voir reprise et transformée par quelques pauvres pêcheurs, collecteurs d'impôts, un médecin ou un avocat ou deux, quelques notables de province ? Même la destruction de Jérusalem, quelques décennies plus tard, n'y a rien fait.

D'une certaine manière, c'était l'œuvre de fous. Des gens prêts à mourir pour l'histoire d'un enfant devenu un prédicateur charismatique, qui a fait quelques « miracles » (c'est du moins ce qu'ils disent), qui a été brutalement exécuté et qui est censé être « ressuscité » d'entre les morts. Ce qui, tout le monde le sait, ne peut pas arriver.

D'une autre manière, il a poussé ses disciples au charabia, ou à de multiples langues que divers peuples comprenaient d'une manière ou d'une autre, ou quoi que ce soit d'autre. Ce Paul de Tarse, qui avait un peu trop étudié pour son propre bien, est devenu religieux et a perdu la tête, commençant à écrire des choses que même Pierre dit être difficiles à comprendre. Et pourtant, lui aussi met les choses sens dessus dessous partout où il passe. Certaines personnes, et c'est compréhensible, le lapident ou le battent. Ils le chassent de la ville. D'autres n'arrivent pas à le comprendre, mais savent qu'il y a quelque chose de vivant comme rien d'autre dans ce torrent de mots.

Et bien sûr, puisque tout ce qui est pervers et décadent se retrouve à Rome, ces deux-là aussi. Les tuer ne l'arrête pas non plus. Cela prend un certain temps, mais au lieu de cela, eux et toute leur équipe arrêtent Rome, ou du moins l'ancienne Rome. Les barbares s'installent. Ils finissent par devenir chrétiens, les provinces aussi. Il s'ensuit un grand chaos, mais aussi toute une série d'explosions, de l'Angleterre à l'Inde. Et lorsque de nouveaux mondes sont découverts, les perturbations s'y propagent également.

Et voilà où nous en sommes. Deux mille ans, c'est peu par rapport aux 14 milliards d'années de l'univers. Mais 2000 ans, c'est beaucoup pour des êtres qui atteignent rarement 100 ans. Il est difficile de dire, après tant d'explosions improbables, si la dynamite est proche de la fin (qu'Il avait annoncée) ou si elle n'en est qu'à ses débuts.

Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne ressemble à rien d'autre. Aucun enfant venu parmi nous n'a eu un tel impact sur la terre entière. Les prédictions de sa venue semblaient - et semblent - être les divagations de personnes qui sont restées longtemps assises sous le soleil du désert. Les affirmations faites à sa naissance et dans les années qui ont suivi étaient, pour les meilleurs esprits de l'époque, une absurdité. Et les puissants savaient seulement qu'il était suffisamment dangereux pour qu'on l'éradique.

Mais il ne l'était pas et ne peut pas l'être. Cela n'a aucun sens. Un enfant naît. Il semble vivre et mourir comme tous les autres. Mais il vit. Les gens trouvent encore du réconfort et de la joie en Lui, et sont inspirés, au-delà de tout calcul humain, à miser leur vie sur Lui. Pensez-y.

De George Weigel sur le NCR :

Jimmy et le patriarche, à Noël

23 décembre 2024

Le calendrier liturgique de l'après-Noël peut sembler un peu à la Scrooge (Vieil homme aigri, Ebenezer Scrooge déteste Noël), car la joie innocente et centrée sur l'enfant de la Nativité est rapidement suivie par trois fêtes d'un caractère différent, voire dégrisant.

Tout d'abord, le 26 décembre, saint Étienne le Protomartyr, lapidé à Jérusalem par une foule qui réclamait son sang (voir Actes 7, 54-60). Ensuite, le 27 décembre : saint Jean, le visionnaire apocalyptique de l'Apocalypse 18:2 - « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! - dont les ennemis, selon une tradition conservée à la basilique Saint-Jean devant la Porte latine, ont tenté de le faire bouillir dans l'huile avant de l'exiler à Patmos. Enfin, le 28 décembre : les Saints Innocents, massacrés en masse à cause de la paranoïa d'Hérode le Grand (qui n'a pas hésité à assassiner trois de ses propres fils).

Les récits de l'enfance dans l'évangile de Luc nous donnent la clé pour comprendre que cette juxtaposition liturgique apparemment étrange - Noël et le martyre - incarne une vérité profonde de la foi chrétienne. En effet, immédiatement après que Luc ait décrit la naissance de Jésus et son insertion rituelle dans le peuple d'Israël « au bout de huit jours » (Luc 2,21), l'évangéliste passe rapidement à la présentation de l'enfant Jésus dans le temple de Jérusalem, où le vieillard Siméon prophétise que cet enfant sera un « signe de contradiction » et que l'âme de sa mère sera « transpercée par un glaive » (2,34-35).

L'Incarnation et la Nativité sont à la fois sublimement belles et puissamment perturbatrices. Les « principautés et puissances » (Ephésiens 6,12) ne voient pas d'un bon œil le Roi de l'Univers, dont la naissance dans le temps historique remet en cause leur hégémonie. C'est pourquoi, pendant deux années du cycle lectionnaire, l'Église lit les récits de la Passion de Jean et de Luc lors de la solennité du Christ-Roi : l'Incarnation et la Nativité conduisent inévitablement à la Croix, expression la plus complète du don de soi du Seigneur pour le salut du monde. Le Rosaire véhicule le même message, les troisième et quatrième mystères joyeux conduisant inexorablement au cinquième mystère douloureux, puis aux mystères glorieux.

Noël marque le début du voyage vers la Croix et Pâques, et la célébration des martyrs pendant l'Octave de Noël souligne ce point. Dès le début de l'Église, les chrétiens ont vu dans le témoignage des martyrs - les « martyrs rouges » tués pour le Nom et les « martyrs blancs » qui ont beaucoup souffert pour l'Évangile - le modèle christocentrique et cruciforme du salut. Car c'est par son propre don de soi « jusqu'aux limites de l'amour » que le Seigneur Jésus a racheté le monde, comme l'écrit Servais Pinckaers, OP. Le père Pinckaers suggère ainsi que le martyre est l'expression ultime des Béatitudes, ces huit facettes de l'autoportrait du Fils de Dieu incarné, dont ses disciples s'efforcent de suivre l'exemple.

Ce qui nous amène à évoquer, en cette période de Noël, deux témoins extraordinaires du Roi né à Bethléem en Judée « lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie » (Luc 2,2).

Jimmy Lai en est à sa quatrième année d'isolement dans une prison de Hong Kong, injustement poursuivi pour avoir défendu des droits de l'homme dont les racines les plus profondes se trouvent dans ce que la Bible enseigne sur la dignité humaine. Le fait que ce diseur de vérité terrifie les autorités de Hong Kong - redevables au régime de Pékin avec lequel le Vatican joue honteusement à « Let's Make a Deal » - est manifeste dans les chaînes que Jimmy porte lorsqu'il sort en public, dans la présence policière démesurée lors de son procès-spectacle stalinesque et dans la réponse enragée du gouvernement de Hong Kong à toute protestation en sa faveur. Il y a quelque temps, Jimmy m'a envoyé une scène de crucifixion qu'il avait dessinée dans sa cellule, au crayon de couleur sur du papier ligné. Soutenu comme Thomas More par sa foi catholique, Jimmy Lai sait que Noël et la Croix sont intimement liés et mènent à Pâques et à la gloire.

Les gréco-catholiques d'Ukraine et la diaspora ukrainienne mondiale appellent le chef de leur Église, l'archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk, « patriarche » - et c'est bien normal, en dépit des protocoles de la nomenclature romaine. En effet, au cours des deux dernières années et demie, aucun autre évêque au monde - personne - n'a été autant un père pour son peuple que Sviatoslav Shevchuk. Au milieu d'une guerre génocidaire dans laquelle ses prêtres sont tués et torturés, et son peuple brutalement bombardé et assassiné de sang-froid, il a été un magnifique témoin de l'espoir : un évêque qui a transformé les horreurs de la guerre en une occasion d'encourager, de réconforter, de catéchiser et de sanctifier son troupeau.

Il est scandaleux que le chef héroïque de la plus grande Église catholique orientale ait été écarté dix fois du cardinalat. Cette parodie est toutefois à mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Alors que son peuple célèbre la naissance du roi, le patriarche poursuit son chemin dans la foi et la charité, sachant que Noël et les martyrs sont intimement liés dans le plan de salut cruciforme de Dieu.

George Weigel est membre éminent et titulaire de la chaire William E. Simon d'études catholiques au Centre d'éthique et de politique publique de Washington.

Du site d'Una Voce :

Nativité de Notre-Seigneur – 25 décembre – Messe de Minuit – Le Barroux (1992) et varii auctores

De sur le site du Figaro Vox :

Plongée au XXIIIe siècle, quand la paille de la crèche de Noël sera interdite pour non-respect des exigences NF X 08-070

Les miracles existent-ils encore ? Si vous lisez ces mots, tracés à la main avec un stylo-plume et de l’encre, sur une véritable feuille de papier, la réponse est oui, un miracle se déroule sous vos yeux. Dans un monde où tout s’efface, votre ancêtre du XXIe siècle est parvenu à vous transmettre une trace tangible, une empreinte presque oubliée du passé.

Ce matin, alors que j’achetais quelques derniers cadeaux de Noël dans un vrai magasin, au milieu d’une foule vivante et bigarrée, pour vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, Raphaël et Ambre, une question m’a traversé l’esprit : «Au XXIIIe siècle, vous demanderez-vous encore ce qu’était Noël ?» Je n’ai pas la réponse. Elle me semble incertaine, floue, sans écho… évidemment lointaine. Mais, Noël, voyez-vous, c’était l’hiver. Oui, l’hiver… une saison où il faisait froid, où la neige recouvrait les montagnes d’un silence blanc et feutré. J’imagine bien que ce concept climatique doit vous paraître presque irréel… mais, Noël, depuis des siècles, était une soirée de magie, une parenthèse enchantée où l’on se retrouvait en famille, même recomposée.

Commençons par la crèche, ce cœur battant de la nuit où l’on célébrait la naissance de l’enfant Jésus. Elle sera, sans surprise, la première victime. À mesure que les années passeront, la petite cabane en bois deviendra le point de mire des régulations. Ses matériaux seront jugés non conformes aux normes environnementales Bâtiment & Environnement. Quant à la paille, elle sera bientôt interdite pour non-respect des exigences NF X 08-070.

Menuisier de son état, Joseph incarne depuis la nuit des temps, selon la CLIC, « l’exploitation invisible des ouvriers modestes »

Mais le véritable tournant arrivera à la fin du XXIe siècle, lorsqu’un organisme gouvernemental, la Mission pour l’Éradication des Usages Historiques (MEUH), décrétera que la simple présence de l’âne et du bœuf dans la crèche «relève d’une perpétuation symbolique de conditions d’élevage à la limite de l’esclavagisme.» La M.E.U.H proclamera que ces pauvres figurines en bois ou en résine «perpétuent une vision archaïque où les animaux sont réduits à des rôles de travailleurs forcés ou de décorations passives, sans consentement, bien sûr». Ainsi, sacrifiés bêtement, l’âne et le bœuf disparaîtront, laissant la crèche orpheline de leur présence silencieuse.

Mais j’ai bien peur que tout ne s’arrête pas là. Ces renoncements, accordés sans résistance, ouvriront la voie à des bouleversements plus vastes. Marie, par essence, deviendra LA cible. Sous prétexte qu’elle représente un modèle figé, la Commission Libre d’Agir pour la Quête de l’Égalité (CLAQUE) criera haut et fort que «célébrer une femme uniquement pour son rôle de mère est une vision archaïque et réductrice, incompatible avec les valeurs d’une société inclusive». La CLAQUE soutiendra que «cette représentation inflige un préjudice considérable aux multiples facettes possibles de la féminité » et manifestera pour que Marie soit retirée de la crèche… Son vœu sera exaucé. Simultanément, la Confrérie pour la Liberté et l’Inclusivité Collective (CLIC) exigera le retrait immédiat de Joseph de la crèche pour éviter qu’il ne devienne «le symbole d’une injustice sociale criante». Menuisier de son état, Joseph incarne depuis la nuit des temps, selon la CLIC, «l’exploitation invisible des ouvriers modestes, particulièrement les jours fériés, où leur labeur reste dans l’ombre». Et, les réseaux feront courir ce slogan jusqu’à vous, né de cette époque : «Quand le patronat trinque, les ouvriers triment.»

Et les rois mages ? Ils feront à leur tour les frais d’un combat idéologique sans précédent. Melchior, Balthazar et Gaspard seront pris dans un tourbillon vertigineux. La Défense des Étrangers contre L’Injustice des Représentations Européennes (DELIRE) multipliera les arguments, affirmant que cette «imagerie dépassée véhicule une vision biaisée et une occidentalisation forcée des figures orientales » et qu’en incarnant «des étrangers riches et bienveillants, les rois mages participent à une vision naïve et faussée des migrations modernes.» Face au DELIRE, chacun prendra ses clic(s) et ses claque(s) et… dans un silence assourdissant préférera se taire, de peur d’être stigmatisés ou, pire encore, d’être catalogués comme conservateurs réactionnaires.

Mais quid de l’enfant Jésus ? Là, tout se compliquera. Sous l’œil vigilant de la Haute Autorité pour la Révision des Modèles et des Options Non Inclusives Excluantes (HARMONIE), la question de son identité sera posée avec une gravité presque scientifique. Les débats seront houleux et longs et inversement.

Face à ceux qui pensent que c’est un garçon, s’érigera un NON catégorique. Trop patriarcal, trop classique. On dénoncera la perpétuation des rôles dominants dans une société historiquement inégalitaire. Une fille ? Là encore, ce sera NON. Même si quelques audacieux de la commission citée plus haut voteront oui, célébrer une fille rappellerait des stéréotypes liés à la maternité, déjà effacés avec la disparition de Marie.

Un enfant non-binaire fera presque l’unanimité, mais le concept sera jugé encore trop restrictif : certains exigeant une approche encore plus inclusive, capable de représenter la diversité infinie des identités. Ils batailleront même à n’en plus finir sur un enfant au genre fluide. Cette option jugée moderne et séduisante affrontera rapidement, un problème. Garantir cette fluidité en temps réel nécessiterait un panneau lumineux interactif indiquant : «Aujourd’hui, l’enfant Jésus se sent…» Cette idée complexe et trop coûteuse sera vite abandonnée.

Je ne résiste pas à l’envie d’imaginer la Ligue pour la Fin des Invisibilités (LFI) qui aura une proposition radicale : remplacer l’enfant Jésus par un rayon de lumière éco-responsable, censé incarner une essence pure, débarrassée de toute notion de genre ou d’identité. Ce rayon, certifié neutre en carbone, sera présenté comme l’avenir de Noël. Une idée qui ne fera pas long feu…

Devant l’impasse, les 27 sages de cette haute Autorité proposeront une solution neutre : l’utilisation du pronom universel « iel », censé satisfaire tout le monde. Mais là encore, une nouvelle polémique éclatera : les puristes du langage dénonceront une offense grammaticale, tandis que d’autres exigeront la création d’un pronom inédit, qui ne verra jamais le jour.

Au bout du bout, l’organisme reconnu d’utilité publique expliquera que «la question reste impérativement ouverte et qu’il ne faut surtout pas imposer une identité normative qui risquerait de froisser la sensibilité collective». Dès lors, la décision officielle et irrévocable sera annoncée : ceux qui souhaitent célébrer pourront déposer un carré de tissu blanc en coton bio (33 cm x 33 cm), sur lequel sera inscrit, avec une encre végétale : « Identité en cours de réflexion. »

Quant au dîner de Noël, lui aussi il aura disparu. Foie gras, escargots, huîtres, dinde, saumon fumé… Même la bûche de Noël aura été éliminée

Et c’est ainsi que peu à peu, les symboles disparaîtront, effacés par la lame de fond d’un progressisme trop zélé, laissant la crèche vidée de ses figures historiques et de sa mémoire.

De la crèche au sapin, il n’y a qu’un pas. Coupable lui aussi d’empreinte carbone excessive et de déforestation, il laissera, j’en suis persuadé, au BioSapin HoloV2, un sapin holographique habillé des guirlandes luminescentes biodynamiques et les éco-orbites nano-plasmatiques, alimentées par micro-fusion énergétique neutre en carbone. Quant au dîner de Noël, lui aussi aura disparu. Foie gras, escargots, huîtres, dinde, saumon fumé… Même la bûche de Noël aura été éliminée. Tout aura disparu sous les coups des directives du Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Sucre (GROS). À la place, le GROS aura imposé un repas 100 % végan, bio et locavore, sous réserve de remplir le Formulaire MIAM pour prouver son faible impact carbone.

Mais pour pouvoir organiser cette unique soirée de Noël, il aura fallu s’y prendre de longs mois à l’avance. L’administration toujours plus nombreuse ayant inventé des formulaires. Encore et toujours.

Le Recueil d’Informations Dues pour l’Inscription Cérémonielle à Usage Limité et Encadré (RIDICULE) sera le plus complexe à remplir. Ceci étant le sésame pour évaluer votre impact environnemental et culturel. Il faudra scrupuleusement expliquer qui vient, d’où, pourquoi, jusqu’à quand ? Quel sera le menu… Seule son acceptation vous donnera accès à la Notification Officielle pour la Neutralité et la Surveillance des Événements Non Standardisés (NON-SENS). En signant le NON-SENS, vous vous engagerez à ne rien faire d’original, de spontané ou symbolique lors de votre soirée.

Cette notification devra être transmise en triple exemplaire au Service de Traitement Unifié des Protocoles d’Inscriptions et de Déclarations Exceptionnelles (STUPIDE) avant le 16 décembre. Le STUPIDE, après examen, sera l’ultime service autorisé à valider votre soirée.

Au fil des ans, les soirées de Noël deviendront Kafkaïennes. Et voilà, mes petits, comment Noël, nuit autrefois magique, sera devenue neutre, aseptisée et tellement réglementée qu’elle en aura fini par s’évanouir...

Mais j’ai un espoir. Oui, j’ose espérer qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, je me suis trompé et qu’il existe chez vous, un sapin qui sent bon la forêt, une crèche pleine de symboles et une table où l’on se retrouve dans la joie et les rires. Qu’il y a, encore, un peu de magie pour illuminer les yeux et réchauffer les cœurs.

Et ça ce n’est pas un miracle… mais la volonté de vos aïeux d’avoir fait perdurer notre histoire.

Avec tout mon amour.

(*) Le nom de toutes les associations, mouvements et autres organisations mentionnés dans ce texte est totalement imaginaire. Toute ressemblance avec des organismes existants serait pure coïncidence... ou alors le fruit d’une imagination un peu trop inspirée.

O EMMANUEL, rex et legifer noster,

expectatio gentium et salvator earum:

veni ad salvandum nos, Dominus Deus noster.

Ô Emmanuel (Isaïe 7, 14), notre roi et notre législateur (Isaïe 33, 22), espérance et salut des nations (Genèse 49, 10; Jean 4, 42): viens nous sauver, Seigneur notre Dieu (Isaïe 37, 20).

Saint Jean de Kety (1390-1473) (source)

Un professeur que les étudiants aimaient. Un professeur qui était une autorité pour ses collègues enseignants. Un professeur qui priait pour ses jeunes étudiants. Un professeur qui partageait son salaire avec les pauvres. Un professeur qui n’était jamais au-dessus de ceux avec lesquels il travaillait, vivait. Un prêtre- professeur, qui était tout simplement concerné. Tel était justement Saint Jean de Kenty.

Il naquit le 24 juin 1390 dans la localité de Kęty (à 80 kilomètres de Cracovie). A l’âge de 23 ans, il fut accepté pour étudier dans le Département des Arts libéraux de l’Académie de Cracovie, où il acquit le titre de maître. Il reçut aussi l’ordination, et par la suite servit pendant quelques années en tant que recteur, enseignant et éducateur dans l’école monastique de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Dans les années qui suivirent, il obtînt la chaire du département des Arts et en même temps il commença des études dans le Département de théologie. Il se distinguait par sa grande ambition dans l’acquisition du savoir. Il était très fiable quant à son travail. Après l’obtention du titre de bachelier en théologie, Jean de Kenty devint chanoine du chapitre de la collégiale de Saint Florian à Cracovie

La vérité au-dessus de tout

Saint Jean de Kenty devint célèbre pour son amour de la recherche de la vérité. Dans chacune de ses activités, le travail intellectuel, la transcription d’œuvres, l’éducation de la jeunesse, il voulait être fidèle à l’Evangile. Il éprouvait un grand respect pour chaque homme. Il ne tolérait pas qu’en sa présence quiconque soit calomnié. On peut ici également citer la légende de son agression par des brigands pendant un pèlerinage. Selon la tradition, les voleurs exigèrent tout l’argent qu’il avait sur lui. Lorsqu’ils l’obtinrent, ils s’éloignèrent de lui satisfaits. Le professeur se souvint cependant rapidement qu’il avait deux morceaux d’or cousus dans son vêtement et pensa : « Seigneur ! Que vais-je faire ? Il n’est pas digne de mentir, même à des bandits ! ». Il courut donc vers les voleurs et leur donna également cet or. Les brigands virent alors qu’ils avaient affaire à un saint, ils lui rendirent tout ce qu’ils lui avaient pris auparavant et, lui demandant pardon, l’invitèrent dans leur repaire.

Prie et travaille

Fréquenter Dieu était pour lui la chose la plus importante dans la vie. Il consacrait de nombreuses heures durant la journée à la prière et à l’adoration du Très Saint Sacrement dans l’église Sainte-Anne à Cracovie. Il ne séparait jamais la piété de ses occupations didactiques ou de ses réflexions intellectuelles. Saint Jean de Kenty manifestait également une grande dévotion pour la Passion du Seigneur. Son autel-confession qui se trouve dans l’église Sainte-Anne a été installé en face de l’autel représentant la scène de la descente du Seigneur Jésus de la Croix, ce qui souligne encore son amour pour la Passion du Seigneur. Saint Jean de Kenty adorait sans cesse le Corps de Jésus Christ. Le Saint professeur s’occupa toute sa vie de la transcription des livres, des grandes œuvres, entre autres celles de Saint Augustin. Durant toute sa vie il recopia environ 18 000 pages. En tant que théologien, il résolvait les problèmes liés à l’éthique conjugale, les addictions, les relations interpersonnelles. Il prêchait des pénitences très sévères envers les époux adultères, et se caractérisait par une position toute aussi décidée s’agissant de l’interruption de grossesse.

L’homme, la légende

Il existe de nombreuses légendes montrant la grande bonté et la miséricorde qu’il manifestait envers toutes les personnes qu’il rencontrait. Il était célèbre pour l’aide qu’il apportait aux pauvres étudiants, aux misérables ou aux sans-logis. Une des légendes rapporte que lors d’un hiver sévère il fit don de son manteau et de ses souliers à un sans-logis. Une scène à la cantine des professeurs a également été rapportée : le professeur Jean, mis au courant de l’arrivée d’un mendiant, proclama : « le Christ est arrivé ! » et ordonna qu’on l’accueillît. C’est peut-être de là qu’est venue la tradition de laisser un couvert supplémentaire à la table de la Veillée de Noël ?

Jean de Kenty vivait modestement dans une petite cellule au Collegium Maius. Il menait une vie d’ascète : il finissait chaque travail, chaque manuscrit par des remerciements à l’intention de Dieu un et trinitaire, de la Très Sainte Mère et de tous les Saints. En outre il signait tous ses manuscrits de la sorte : « par un certain Jean ».

Il mourut en odeur de sainteté le 24 décembre 1473 à Cracovie. Jusqu’à la fin de sa vie il continua à travailler intellectuellement à l’Université de Cracovie. Il fut enterré dans l’église Sainte-Anne près de la chaire de laquelle il prononçait ses sermons de son vivant. Après la mort de Jean de Kenty on venait en pèlerinage sur sa tombe, on observait également de nombreux miracles par son intercession. Du fait du culte croissant du Saint on construisit à ce même emplacement une église plus grande, qui pourrait contenir des foules de fidèles.

Jean de Kenty fut canonisé le 16 juillet 1767 par le pape Clément XIII. Il est entre autres le patron de la jeunesse qui apprend et étudie, ainsi que des professeurs.

Du site d'Una Voce :

Quatrième dimanche de l’Avent

Les moniales bénédictines de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan dirigées par notre amie Denise Lebon chantaient les cinq pièces de cette messe, isolées pour les choristes. Le disque “Dominus veniet” a paru en 1998.

Continuer sur le site d'Una Voce

Les antiennes O de l'Avent (voir ICI)

22 décembre

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

O Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre mur : Force de l’homme pétri de limon, viens, Seigneur, viens nous sauver