Du Figaro Magazine via le site canadien "Pour une école libre au Québec", cette interview de Douglas Murray:

« On dresse les gays contre les hétéros, les Noirs contre les Blancs, les femmes contre les hommes »

25 Nov 2019

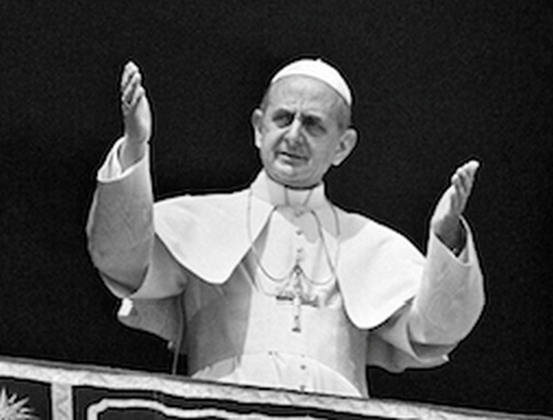

Douglas Murray

Douglas Murray — Oui, je retrace en résumé l’irruption de ces sujets à tous les niveaux de la société. Ce sont surtout les universités américaines qui ont absorbé une partie du corpus philosophique de la « French Theory » (essentiellement les thèses de Michel Foucault). Elles la font passer pour une discipline universitaire, qui doit attirer sans cesse de nouveaux étudiants, et avec eux, des sommes importantes d’argent : c’est un véritable système de Ponzi. D’autant que si leur prestige universitaire est certain, leur pensée demeure largement incompréhensible. Leur usage peut devenir transdisciplinaire : on a ainsi vu se développer au cours des dernières décennies des « études » de toutes sortes : « black studies », « queer studies », etc. Et comme ces domaines de recherche factices s’auto-alimentent, puisque ceux qui en sont diplômés ont ensuite des postes au sein de ces mêmes universités, les théories postmodernes de la déconstruction ont peu à peu irrigué tout le reste de la culture. On en fait même aujourd’hui des armes politiques, au travers de concepts comme la justice sociale, les politiques identitaires ou « l’intersectionnalité » — le mot le plus laid que notre époque ait inventé !

Quelles critiques formulez-vous à l’égard du concept d’« intersectionnalité » ?

C’est une idée vaine, contradictoire, et qui n’est sous-tendue par aucun fondement philosophique sérieux, aucun écrit notable. J’ai été stupéfait de constater la pauvreté intellectuelle de cette notion. Des universitaires comme Peggy McIntosh ont rédigé des textes « fondateurs » qui ne consistent en réalité qu’en une longue énumération de pétitions de principe et de revendications ; puis ce système de pensée a été enseigné aux élèves du monde entier et s’est propagé dans les entreprises. Le monde ne fonctionne pas de la manière que décrivent les intersectionnalistes. Ne leur déplaise, n’en déplaise à Michel Foucault lui-même, le « pouvoir » n’est pas l’explication première et universelle de tous les phénomènes sociaux.