Ethique - Page 187

-

L'euthanasie pour souffrance psychique en procès

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

Belgique : prier Notre-Dame de Guadalupe contre l'avortement et pour les enfants à naître

Prière à Notre-Dame de Guadalupe contre l'avortement et pour les enfants à naître

Prière à Notre-Dame de Guadalupe

Sainte-Mère de Dieu et de l'Église, Notre-Dame de Guadalupe, Tu fus choisie par le Père pour le Fils par le Saint-Esprit.

Tu es la Femme vêtue de soleil qui peine pour donner naissance au Christ, alors que satan, le Dragon Rouge, attend afin de dévorer Ton enfant.

De même qu'Hérode chercha à détruire Ton Fils, Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et dans le processus, massacra beaucoup d'enfants innocents, ainsi, de nos jours, l'avortement assassine beaucoup d'enfants à naître et exploite beaucoup de mères dans son attaque contre la vie humaine, l'Église, le Corps du Christ.

Mère des Innocents, nous prions Dieu en Toi pour Ses dons de Ton Immaculée Conception, Ta préservation du péché actuel, Ta plénitude de Grâce, Ta Maternité Divine et ecclésiale, Ta Virginité Perpétuelle et Ton Assomption en Corps et en Âme au Ciel.

Ô Toi, le secours des chrétiens, nous Te supplions de protéger toutes les mères des enfants à naître et les enfants en leur sein. Nous implorons Ton aide pour que cesse cet holocauste de l'avortement. Fais fondre les coeurs afin que la vie soit respectée.

Sainte-Mère, nous prions Ton Coeur Douloureux et Immaculé pour toutes les mères et tous les enfants à naître afin qu'ils aient la vie sur la terre et, par le Précieux Sang répandu par Ton Fils, qu'ils entrent avec Lui dans le paradis. Nous prions aussi Ton Coeur Douloureux et Immaculé pour tous les avorteurs et ceux qui les soutiennent afin qu'ils se convertissent et acceptent Ton Fils, Jésus Christ, comme leur Seigneur et Sauveur. Défends tous les enfants dans cette bataille contre satan et les esprits mauvais dans l'obscurité présente.

Nous désirons que les enfants innocents non encore nés et qui meurent sans baptême soient baptisés et sauvés. Nous Te demandons de nous obtenir cette Grâce pour eux et le repentir, la réconciliation et le pardon de Dieu pour leurs parents et leurs assassins.

Que soit révélée, une fois de plus, dans l'histoire du monde, l'infinie Puissance de l'Amour Miséricordieux. Qu'il mette fin au mal. Qu'il transforme les consciences. Que Ton Coeur Douloureux et Immaculé révèle à tous la lumière de l'espoir. Que le Christ-Roi règne sur nous, nos familles, nos cités, nos états, nos nations et sur toute l'humanité.

Ô Clémente, Ô Aimante, Ô Douce Vierge Marie, entends nos supplications et accepte ce cri de nos coeurs.

Notre-Dame de Guadalupe, Protectrice des enfants à naître, Prie pour nous !

L'image de Notre Dame s'est soudain éclairée...

(Communiqués de l'ACIM le 24-04-2007)

Miracle dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe !

Voici une photo du miracle survenu le 24 avril 2007 à la Basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, après la décision du conseil municipal de cette ville de légaliser l'avortement à la demande jusque-là interdit. Ce document présenté ici a été envoyé depuis le Mexique par le Père Luis Matos, supérieur de la Communauté des Béatitudes...

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Le virus de la peur ?

De Thierry Vissac :

Thierry Vissac aborde le sujet des virus récurrents* dont les médias et les réseaux sociaux font leurs grands titres à longueur de journées et de mois. Il questionne la pertinence de cette "information" planétaire en faisant un lien avec le virus le plus contagieux à l'oeuvre : celui de la peur. L'usage de chiffres hors contexte et isolé d'une vision d'ensemble ne peut être une information constructive et bienveillante. La compréhension spirituelle de l'existence est seule capable d'appréhender les "menaces du monde" dans une perspective saine.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Ethique, Idées, Médias, Santé, Société, Spiritualité 0 commentaire -

La souscription aux Mélanges offerts à Mgr André Léonard, à l'occasion de son 80ème anniversaire, est ouverte

Le 6 mai prochain, Mgr A. Léonard fêtera son quatre-vingtième anniversaire.

Anciens étudiants de Mgr à l'UCL, Monsieur l'Abbé Eric Iborra (paroisse Saint-Roch, Paris) et Isabelle Isebaert qui a été directrice de l'Ecole de la Foi (Namur), ont conçu le projet de lui offrir, à cette occasion, un volume de Mélanges, hommage de gratitude à celui qui fut, pour beaucoup, un guide avisé et un courageux confesseur de la foi.

Ce volume sortira, comme prévu, en mai 2020 pour l'anniversaire de Monseigneur, sous le patronage des cardinaux Erdö et Müller, et du professeur Rémi Brague. Il contient les contributions d'une quarantaine d'auteurs, philosophes et théologiens pour la plupart (au nombre desquels par exemple : le cardinal Müller, Rémi Brague, Stéphane Mercier, Mgr Pascal Ide, Mgr Warin, Mgr M.Schooyans, le Père J.M Verlinde, Mme Carine Brochier, M. Michel Ghins , le P. B. Pottier, le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine...) et compte plus de 600 pages.

Pour financer les coûts d'édition, l'ouvrage est proposé en souscription, au prix de 20 € seulement et les souscripteurs ont, s'ils le souhaitent, la possibilité de figurer dans la tabula gratulatoria et de s'associer ainsi nommément à l'hommage rendu à Monseigneur Léonard.

Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ

Mélanges offerts à Mgr André Léonard,

archevêque émérite de Malines-Bruxelles, à

l'occasion de son 80ème anniversaireParution : 20 mai 2020

ISBN : 978-2-249-91046-3

676p. - 29 €« Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ » : telle est, selon les termes du pape émérite Benoît XVI dans une lettre-préface, la façon dont Mgr André Léonard a vécu sa vocation de prêtre et de professeur. Publié à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le 6 mai 2020, ce recueil d'études se veut un témoignage de gratitude envers celui qui fut, pour beaucoup, un maître de vérité chrétienne et un guide sûr en des temps de grande confusion.

Près de quarante confrères et amis se sont associés à cet hommage, offrant ainsi un vaste panorama d'essais sur la théologie des sacrements et la figure du prêtre, l'histoire de la philosophie, la métaphysique (vérité, don et amour), l'éthique (dignité et vocation de l'homme), l'écologie, l'art et la littérature, la fin des temps (« Viens Seigneur Jésus ! »).

En souscrivant dès à présent, vous pouvez acquérir le volume au prix de 20 € (hors frais de port) et contribuer ainsi au financement de l’édition. Si vous le souhaitez, votre nom figurera dans la Tabula gratulatoria insérée dans l’ouvrage. Dans ce cas, n’oubliez pas de cocher la case correspondante ci-dessous et d’y indiquer le titre de civilité (M, Mme, Mlle, Sœur, Père…) qui doit accompagner votre nom. Les souscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 10 avril 2020.

O Je souhaite figurer dans la Tabula gratulatoria avec le titre de civilité ………………...................

----------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE à retourner à Elidia - 9, espace Méditerranée 66000 Perpignan

Je commande ........ exemplaire(s) de «Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ» au prix de 20 €

COORDONNÉES

Nom .........................................................

Prénom ...................................................

Adresse ...................................................

................................. CP ...........................

Ville .............................. Pays ..................

Courriel ...................................................

Téléphone ...............................................

RÈGLEMENT

❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Elidia

❑ Carte bancaire n°.............................. expire fin .................. n° de contrôle ......................

❑ Virement à Elidia : IBAN : FR76 3000 4007 5300 0103 1965 648Date et signature

Frais de port : France métropolitaine et Belgique + 5 € - dans les autres pays + 10 €

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Belgique, Culture, Doctrine, Eglise, environnement, Ethique, Foi, Idées, liturgie, Livres - Publications, Philosophie, Spiritualité, Témoignages, Théologie 0 commentaire -

Pologne : quand des enfants survivant à un avortement raté sont noyés dans du formol sans anesthésie...

Via le Salon Beige :

Des enfants sont noyés dans du formol sans anesthésie quand ils naissent vivants après un avortement raté

D’Olivier Bault dans Présent :

Connue mondialement depuis la sortie du film Unplanned, basé sur son histoire telle qu’elle l’a racontée dans le livre du même nom, la militante pro-vie américaine Abby Johnson était en Pologne du 11 au 15 février. Cette ancienne directrice de clinique-avortoir de Planned Parenthood (nommée « employée de l’année en 2008 ») s’est convertie à la défense de la vie en 2009 après avoir assisté à un avortement réalisé avec échographie sur un enfant à la 13e semaine de grossesse, puis s’est convertie à la foi catholique en quittant l’Eglise épiscopale (qui est ouvertement pro-avortement et pro-LGBT) en 2012. Elle est aujourd’hui mère de huit enfants et dirige l’organisation And Then There Were None spécialisée dans l’aide aux employés et personnels médicaux souhaitant quitter l’industrie de l’avortement (près de 560 personnes aidées à ce jour), mais elle est aussi très engagée dans l’aide aux femmes enceintes en difficulté. Elle milite en outre aux Etats-Unis et dans le monde en faveur de l’interdiction de l’avortement.

En Pologne, Abby Johnson s’est exprimée dans plusieurs églises du pays, y compris à l’important sanctuaire de la Providence divine de Lagiewniki, à Cracovie. Le dernier jour de sa tournée polonaise, elle participait à Varsovie à une conférence à la Diète où elle avait été invitée par le groupe parlementaire pour la vie et la famille. Abby Johnson s’en est alors pris à ces gens qui recherchent le « compromis » sur l’avortement, appelant les Polonais à voter pour les politiciens inconditionnellement pro-vie. Certes, a-t-elle convenu, la législation polonaise est bien meilleure que la législation américaine en ce qui concerne la protection du droit à la vie. « Mes amis, je suis ici aujourd’hui pour vous mettre en garde », a-t-elle toutefois lancé aux quelque 350 personnes réunies, parmi lesquelles votre correspondant, « vous pouvez penser “nous avons une meilleure loi” et “nous protégeons mieux nos enfants”, mais des compromis ont été passés même ici, en Pologne. Il y a toujours trois raisons qui permettent de déchiqueter des enfants innocents dans le ventre de leur mère. » Abby Johnson faisait allusion aux grossesses issues d’un viol, comme celle qui a donné naissance à son fils Jude, qu’Abby et son mari ont adopté en 2015 alors qu’il était un nouveau-né. Elle faisait aussi allusion aux grossesses mettant en danger la santé physique ou la vie de la femme enceinte, qui sont des cas exceptionnels, mais surtout aux avortements eugéniques, dont une majorité, en Pologne comme ailleurs, concerne des enfants avec trois chromosomes 21 ou avec d’autres syndromes compatibles avec la vie. Or ces avortements sont généralement réalisés à un stade tardif, durant le deuxième trimestre de grossesse – autorisés jusqu’à la fin du deuxième semestre de grossesse en Pologne, ils sont sans limite de délai en France –, et la militante américaine a raconté à l’assistance médusée comment, de l’aveu même de sages-femmes polonaises qui lui avaient livré leur témoignage trois jours plus tôt, des enfants sont noyés dans un seau rempli de formol sans aucune forme d’anesthésie quand ils ont le malheur de sortir vivants du ventre de leurs mères après un avortement raté (ce qui arrive assez régulièrement avec les avortements tardifs, et pas seulement en Pologne).

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société, Témoignages 2 commentaires -

Pourquoi l'extension de l'avortement à 4 mois 1/2 est une mauvaise idée

Même si nous ne partageons pas la position selon laquelle la législation existante en matière d'avortement serait tout à fait satisfaisante, il nous semble intéressant de partager ces réflexions d'un gynécologue :

Un gynécologue explique pourquoi il est opposé la proposition de loi dépénalisation de l’ #avortement jusqu’à 18 semaines / 4 mois 1/2

L'extension de l'avortement à 4 mois 1/2 est une mauvaise idée pour...Le Docteur Demuylder, gynécologue, nous explique pourquoi l'extension de l'avortement à 18 semaines est un acte traumatisant et techniquement difficile. L'in...youtube.comLien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Ethique, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

Belgique : le Conseil d'Etat se fait complice de l'extension de l'avortement jusqu'à 18 semaines

Dépénalisation de l'avortement: la proposition de loi passe le cap du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a publié vendredi un avis très attendu sur la proposition de loi qui assouplit les conditions de l'avortement en Belgique. Il estime que les points principaux du texte, à savoir l'allongement de douze à 18 semaines du délai dans lequel une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée, la suppression des sanctions pénales et la réduction du délai de réflexion de six à deux jours, n'appelle pas d'observation particulière. La proposition de loi socialiste soutenue par les écologistes, les libéraux, DéFI et le PTB a été approuvée en deuxième lecture par la commission de la Justice de la Chambre à la fin de l'an dernier. Avant qu'elle ne soit examinée en séance plénière, le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld), l'a envoyée au Conseil d'Etat, plusieurs groupes ayant annoncé qu'ils solliciteraient une telle initiative.

Puisqu'il s'agit d'un sujet éthique et particulièrement sensible, c'est en assemblée générale que le Conseil d'Etat s'est prononcé. Se fondant sur la Convention européenne des droits de l'homme, l'avis souligne que "le cadre juridique doit présenter une certaine cohérence et permettre de réaliser un juste équilibre entre les droits de la femme et l'intérêt de l'enfant à naître".

Le Conseil d'Etat considère que le nouveau dispositif s'inscrit dans ce cadre. Il insiste sur la marge d'appréciation dont dispose le parlement pour légiférer sur l'avortement, aussi bien pour la réduction du délai dans lequel l'IVG peut être pratiquée de 12 semaines après la conception à 18 semaines, que le raccourcissement du délai de réflexion et la dépénalisation pour les femmes et les médecins qui la pratiquent.

Ce dernier point aurait pu faire l'objet de remarques juridiques particulières mais le Conseil d'Etat s'inscrit dans la même logique. L'IVG doit être considéré comme un acte médical à part entière, estiment les auteurs de la proposition de loi. Dans ce cadre, le médecin qui ne respecterait pas la loi pourrait être poursuivi pour coups et blessures volontaires et dans le cadre de la loi sur l'exercice des professions de soins de santé, note l'avis.

Le Conseil d'Etat préconise que des "clarifications" soient apportées au délit d'entrave, c'est-à-dire le fait d'empêcher une femme d'avorter, y compris en diffusant de fausses informations ou en dissimulant des informations. Il veut notamment savoir à partir de quel moment l'homme "partenaire de vie" qui exprime sa désapprobation à l'égard de l'avortement envisagé par la femme peut être poursuivi. Il estime aussi qu'il faut davantage préciser ce qui toucherait à la diffusion d'une opinion, voire de "fake news".

"Un juste équilibre entre les droits de la femme et l'intérêt de l'enfant à naître" ? De qui se moque-t-on ? Quant à considérer l'IVG comme "un acte médical à part entière"...

Les personnages respectables qui peuplent nos institutions, jusqu'au sommet de celles-ci, ne pourront donc jamais prétendre n'avoir pas été impliqués dans cette infâmie.

-

La Cour constitutionnelle allemande contraint l’Etat à organiser l’aide inconditionnelle au suicide

De L. Vanbellingen sur le site de l'Institut Européen de Bioéthique :

La Cour constitutionnelle allemande oblige l’Etat à organiser l’aide inconditionnelle au suicide

27/02/2020

« Le droit général au libre épanouissement et à la dignité de l'être humain comprend le droit à une mort auto-déterminée » : par ces quelques mots, la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne (Bundesverfassungsgericht) vient de bouleverser fondamentalement le cadre juridique allemand concernant la protection de la dignité humaine au sein de la société.

Dans un arrêt rendu ce mercredi 26 février 2020, la Cour constitutionnelle invalide en effet non seulement l'interdiction de l'aide au suicide, mais contraint purement et simplement le Parlement allemand à donner les moyens à chaque personne de se suicider, que celle-ci souffre d'une maladie incurable ou non.

A l'origine de l'affaire, figure l'article 217 du Code pénal allemand, adopté en 2015, et qui prévoit l'interdiction de tout service – commercial ou non – d'aide au suicide, sous peine de sanctions pénales. Cette disposition est rapidement contestée par plusieurs médecins, juristes et associations d'aide au suicide basées en Allemagne et en Suisse.

La libre disposition de soi comprend le droit inconditionnel à être suicidé

La Cour conclut donc en premier lieu à l'incompatibilité de cette pénalisation de l'aide au suicide avec le droit fondamental de chaque individu à la libre disposition de soi, puisque ce dernier comprend la liberté de se suicider.

La Cour va cependant plus loin que cette seule dépénalisation : selon les juges, la libre disposition de soi inclut le droit de demander – et d'obtenir – de l'aide d'un tiers pour mettre fin à ses jours.

Il s'agit désormais au Parlement allemand d'adopter une loi organisant une telle aide au suicide. La Cour insiste cependant sur le fait qu'un tel droit à obtenir de l'aide pour mettre fin à sa propre vie doit être reconnu de manière large, et ne peut par exemple être limité aux cas de maladie grave ou incurable, ou aux seules personnes âgées : « au contraire, ce droit est garanti à tous les stades de l'existence d'une personne », y compris pour les personnes jeunes et bien portantes.

Il ne peut donc être exigé que la personne « explique ou justifie sa demande » pour être aidée à se suicider.

Pouvoir aider au suicide est un droit fondamental

La Cour reconnaît comme légitime l'objectif de l'Etat visant à éviter que le suicide assisté ne devienne sociétalement reconnu comme une « façon normale de finir sa vie ». Cependant, les actions de l'Etat visant à éviter que des personnes ne demandent la mort par pression sociale (en particulier lorsqu'elles se sentent considérées comme « inutiles ») ne peuvent aller jusqu'à interdire l'aide au suicide, car une telle mesure est disproportionnée.

L'Etat peut encourager les soins palliatifs pour « infléchir la courbe des envies suicidaires », mais ne doit pas pour autant « fuir ses responsabilités » en évitant de mettre en place la structure pour l'aide au suicide. La Cour insiste d'ailleurs sur le fait que les soins palliatifs ne constituent pas une solution pour les personnes qui font le choix du suicide.

La Cour va encore plus loin : non seulement il est interdit de porter atteinte au droit des personnes de disposer librement d'elles-mêmes et se suicider, mais en plus et surtout, la Cour considère qu'il faut absolument respecter les « droits fondamentaux des personnes et organisations qui ont l'intention d'apporter une aide au suicide ». Pouvoir aider quelqu'un à se suicider est donc devenu, pour la Cour, un droit fondamental.

La Cour conclut en indiquant qu'aucune personne ne peut être contrainte d'aider autrui à se suicider.

L'Allemagne, premier pays à organiser l'aide inconditionnelle au suicide

Cet arrêt constitue un véritable séisme dans le paysage juridique européen – sinon international – relatif à la fin de vie : l'Allemagne deviendrait ainsi le premier pays à organiser l'aide au suicide de manière inconditionnelle. Nonobstant l'état de santé de la personne, la seule condition serait la volonté ferme de mourir.

A titre de comparaison, la Suisse conditionne en pratique le suicide assisté à l'existence d'une maladie incurable, de souffrances intolérables, ou de polypathologies invalidantes liées à l'âge.

La libre disposition de soi et l'autonomie individuelle apparaissent comme les fondements de l'arrêt de la Cour. Une telle argumentation recèle pourtant une contradiction fondamentale dans les termes : comment le droit à l'autonomie individuelle peut-il en effet apparaître comme la justification du droit à obtenir l'aide – et donc à dépendre – d'autrui pour mourir ?

Enfin, il est permis de s'interroger sur les rôles respectifs de la Cour constitutionnelle et du Parlement allemand sur des tels enjeux de vie et de mort. La même question s'est d'ailleurs posée en Italie (voy. Bulletin IEB 30/09/2019) ainsi qu'au Canada (voy. Bulletin IEB 9/2/2015), deux pays où le législateur s'est retrouvé contraint de légaliser certaines formes d'euthanasie.

En considérant que le principe de dignité humaine nécessite de privilégier l'autonomie de la personne par rapport au droit à la vie (pourtant l'un et l'autre inscrits dans la Loi fondamentale allemande), la Cour constitutionnelle laisse une marge de manoeuvre extrêmement étroite au législateur allemand : celui-ci est en effet désormais tenu de mettre en place un système donnant les moyens à chacun de se suicider.

Photo : Hilarmont (creative commons)

-

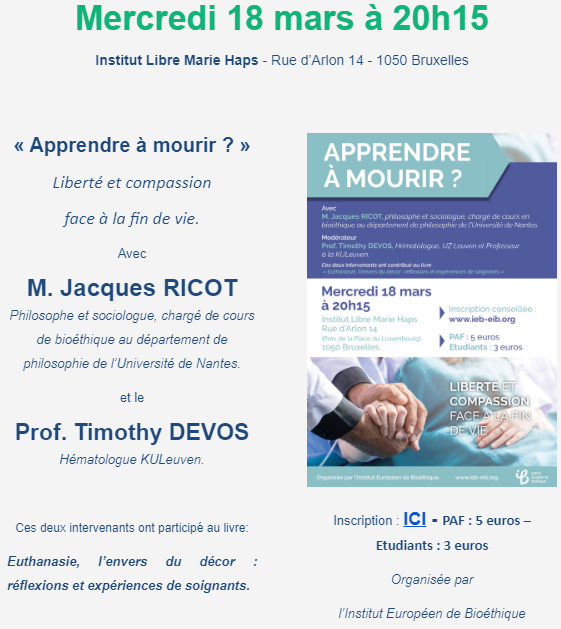

Bruxelles, 18 mars : "Apprendre à mourir ?" avec Jacques Ricot et Timothy Devos

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Ethique, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

Belgique : toutes les institutions de soins et communautés risquent d'être forcées d'autoriser la pratique de l'euthanasie dans leurs murs

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Ethique, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

Le Sénat américain a rejeté deux projets de loi “pro-life”

De Vatican News :

États-Unis: les évêques consternés par le rejet de projets de loi pro-vie au Sénat

Le 25 février dernier, le Sénat américain a rejeté deux projets de loi “pro-life”, visant à raccourcir le délai de l’avortement et à prolonger le statut juridique d’un enfant ayant survécu à un avortement. Une décision «effrayante» selon la Conférence épiscopale des évêques américains.Anne-Quitterie Jozeau – Cité du Vatican

Le Sénat américain – à majorité républicaine - a refusé en début de semaine deux projets de lois pro-vie, celui sur la «protection des enfants à naître» contre la douleur (S. 3275) et celui sur la «protection des survivants d’avortement» nés vivants (S. 311).

La première loi visait à interdire et rendre illégal un possible avortement après 20 semaines. À ce stade de la grossesse, l’enfant peut souffrir lors de l’avortement; il peut également survivre, après cette tentative d’interruption volontaire de grossesse.

Le deuxième projet de loi Born-Alive centré sur la «protection des survivants d’avortement» souhaitait faire prolonger et renforcer la protection juridique aux enfants nés vivants après une tentative d’interruption de grossesse. Ce projet de loi avait pour but d’interdire tout infanticide qui découlerait d’un avortement échoué, et de garantir les premiers soins à un enfant né à la suite d’un avortement qui a échoué, afin de préserver sa santé et sa vie.

À ce jour, six autres pays dans le monde entier autorisent l’avortement après 20 semaines: le Canada, le Vietnam, Singapour, la Corée du Nord, la Chine et les Pays-Bas.

Réaction de la Conférence épiscopale

La Conférence épiscopale des États-Unis (USCCB) a vivement réagi, notamment Mgr Joseph F. Naumann, archevêque de Kansas City et président du comité des activités pro-life de l’USCCB. Il a déclaré dans une lettre ouverte relayée par le site de la conférence épiscopale américaine: «aujourd'hui, le Sénat des États-Unis n'a pas réussi à faire avancer deux réformes essentielles en matière de droits de l'homme que la plupart des Américains soutiennent fermement».

L’archevêque a poursuivi: «Il est consternant que même un seul sénateur, et encore moins plus de 40, ait voté en faveur de la poursuite du démembrement brutal de bébés presque adultes et ait voté contre la protection des enfants qui ont survécu à un avortement».

«Notre nation est meilleure que cela, et la majorité des Américains qui soutiennent ces projets de loi doivent faire entendre leur voix», a conclu Mgr Naumann dans sa déclaration.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Politique, Société 0 commentaire -

La Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a décidé d’autoriser le suicide assisté

De Vatican News :

Allemagne: le jugement sur l'euthanasie est une "réévaluation des valeurs"

La Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a décidé ce mercredi d’autoriser le suicide assisté en censurant une loi de 2015 sur ce sujet. Les Églises catholique et protestante allemandes ont protesté vigoureusement contre cette décision qui tourne le dos à la promotion de la vie. Le représentant de la Conférence des évêques allemands auprès des institutions politiques allemandes.Entretien réalisé par Mario Galgano – Cité du Vatican

Mgr. Karl Jüsten, le représentant officiel de l´Église catholique auprès des institutions politiques à Berlin, nous explique la position de l’Église allemande.

Mgr Jüsten, pourquoi la décision de Karlsruhe n'est-elle pas acceptable d'un point de vue catholique?

Nous considérons le jugement comme une réévaluation des valeurs. Jusqu'à présent, l'objectif le plus élevé a en fait toujours été la protection de la vie, ce qui a été confirmé à maintes reprises par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Pour la première fois, nous disposons d'un jugement dans lequel la protection de la vie n'est plus la priorité absolue, mais plutôt le droit de décision de l'individu au suicide. C'est là le véritable changement de paradigme et, à mon avis, le véritable problème de ce jugement.

Dans les pays voisins comme les Pays-Bas et surtout en Suisse, il existe déjà une expérience avec des organisations d'euthanasie légale. Jusqu'à présent, il est même arrivé que des Allemands se rendent en Suisse pour y mourir. Ces personnes ont déclaré qu'elles voulaient le faire parce qu'elles voulaient décider elles-mêmes quand et comment elles devaient mourir. Comprenez-vous cela?

Tout d'abord, les pays étrangers en particulier montrent que de telles réglementations créent des incitations et que les gens s'ôtent ainsi la vie. En tant qu'Église, nous préconisons toujours d'aider les personnes qui sont fatiguées de la vie, afin qu'elles puissent trouver le courage de vivre à nouveau et de revenir à une vie normale. Pour nous, le suicide n'est donc pas l'ultima ratio - le dernier recours - mais c'est toujours une défaite, car il faut toujours aider les gens à retrouver une vie normale.

Après tout, l'Église catholique s'appuie avant tout sur les soins palliatifs. Pourquoi ce type de soins médicaux est-il si négligé? Y a-t-il un manque de volonté politique?

Nous avons réalisé des améliorations considérables dans le domaine des soins palliatifs au cours des dernières années. Ces mesures commencent lentement à produire leurs effets. C'est pourquoi je ne comprends pas cette décision de justice, à savoir qu'il n'y a pas d'examen initial pour savoir s'il y a d'autres moyens de soulager les souffrances des gens. Dans l'ensemble, nous y sommes favorables et nous nous efforçons de promouvoir les soins palliatifs dans les hôpitaux et les hospices catholiques.

Qu'espérez-vous maintenant après cette décision à Karlsruhe ? Qu'attendez-vous de la société allemande à cet égard?

Dans l'ensemble de la société allemande, nous avons toujours un très haut niveau de protection de la vie. Les gens ont toujours le sentiment qu'ils ne devraient pas eux-mêmes quitter la vie par suicide. Cela doit être soutenu et renforcé globalement, afin que nous apportions notre aide et notre main lorsqu'ils meurent, mais pas pour qu'ils meurent. Nous voulons aider le processus de mort, mais pas aider au meurtre lui-même ni l'encourager. Un autre point est que nous devons parler aux tribunaux. Je trouve assez effrayant que la Cour constitutionnelle fédérale se soit écartée de la tradition à ce stade et ait ainsi introduit un changement de paradigme. Il me semble que c'est le problème le plus important. Parce que le législateur avait en fait trouvé une très bonne approche au cours de la dernière législature et que le législateur est en fait le miroir de la société. Je vois donc le principal problème ailleurs.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Justice, Politique, Santé, Société 0 commentaire