Lu sur The Pillar :

"Tout est perdu pour eux" - Une crise humanitaire pour les Arméniens

28 juillet 2023

Si vous êtes américain (ou européen), vous ne savez peut-être pas grand-chose d'un conflit qui dure depuis des décennies entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux petits pays situés dans la région du Caucase, là où l'Europe et l'Asie se rencontrent.

L'Azerbaïdjan est un pays majoritairement musulman d'environ 10 millions d'habitants. Il est trois fois plus grand que l'Arménie, majoritairement chrétienne, qui compte moins de trois millions d'habitants.

Depuis les dernières années de la guerre froide, les deux pays sont engagés dans le conflit le plus durable de l'Eurasie post-soviétique, impliquant leurs propres armées, celles de la Turquie et d'autres puissances régionales.

Depuis 1998, des combats éclatent périodiquement au sujet du territoire contesté du Haut-Karabakh, situé en Azerbaïdjan mais peuplé d'Arméniens. La région abrite l'État sécessionniste connu sous le nom de République d'Artsakh, qui est étroitement lié à l'Arménie.

Une recrudescence de la violence a commencé en 2020 avec l'incursion de l'Azerbaïdjan contre les traités négociés. Le conflit qui s'en est suivi, au cours duquel les deux parties ont utilisé des munitions flottantes (également connues sous le nom de "drones kamikazes"), est considéré comme le début d'une nouvelle ère de guerre dominée par des machines autonomes mortelles - comme on le voit aujourd'hui en Ukraine.

Des centaines de soldats ont été tués lors des derniers affrontements majeurs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en septembre 2022, qui se sont terminés par un cessez-le-feu précaire.

Mais peu après ce cessez-le-feu, de prétendus militants écologistes ont bloqué le corridor de Lachin, la seule route reliant l'Arménie au Haut-Karabakh. Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que le blocus créait une crise humanitaire dans la région contestée, laissant 120 000 Arméniens de souche vivre en état de siège, sans électricité, avec des denrées alimentaires et des médicaments de plus en plus rares.

Le pape François se préoccupe depuis des années de la crise dans la région et a envoyé ce mois-ci le cardinal Pietro Parolin pour une mission diplomatique de paix dans la région.

Historiquement, l'Arménie a de profondes racines chrétiennes - en 301, le Royaume d'Arménie a été le premier pays à devenir une nation officiellement chrétienne.

Si l'Arménie reste un pays majoritairement chrétien, la majorité des Arméniens de souche sont orthodoxes. Mais en Arménie, et un peu partout dans le monde, il y a aussi quelques centaines de milliers de membres de l'Église catholique arménienne, une Église catholique orientale sui iuris en pleine communion avec Rome.

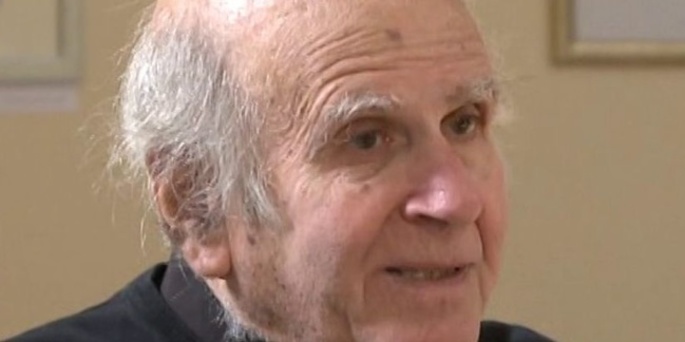

Mgr Mikaël Mouradian est l'évêque diocésain des Arméniens catholiques des États-Unis et du Canada. Il s'est entretenu cette semaine avec The Pillar au sujet de la crise humanitaire au Haut-Karabakh, derrière le blocus du corridor de Lachin.

L'évêque Mouradian a déclaré à The Pillar qu'il pensait que la crise actuelle s'inscrivait dans la continuité du génocide des Arméniens qui a eu lieu il y a 100 ans et qui a fait 1,5 million de victimes. Il a ajouté que les Arméniens avaient besoin de l'aide des catholiques américains.

Monseigneur, pourriez-vous expliquer à nos lecteurs l'état actuel du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tel que vous le voyez ? Quelle est la situation des personnes vivant dans une zone de guerre ?

La situation est la suivante : Actuellement, cette crise est, je pense, une continuation du génocide arménien de 1915.

Pourquoi est-ce que je dis cela ?

Parce qu'en 2020, lorsque la Turquie et l'Azerbaïdjan ont attaqué ensemble cette région, ce qui a eu pour conséquence la crise que nous vivons actuellement, le président turc s'est vanté en disant qu'il s'agissait de l'accomplissement de "la mission de nos grands-pères" dans le Caucase.