Du cardinal Zen sur son blog :

Au nom de la vérité, je ne me tairai pas

7 octobre 2020

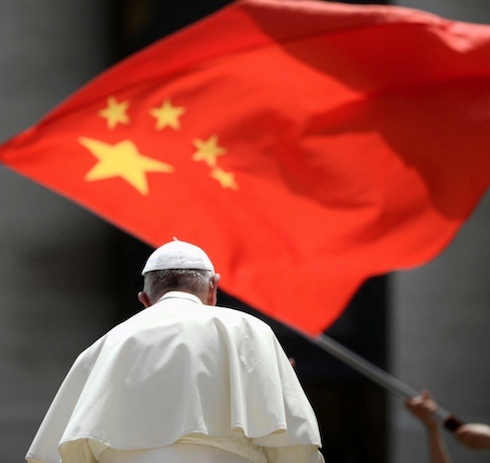

Je lis le discours prononcé le 3 octobre à Milan par le cardinal Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Ça fait mal au ventre ! Comme il n'est pas stupide et ignorant, il a raconté une série de mensonges qu'il a rêvés.

Le plus répugnant est l'insulte faite au vénéré Benoît XVI en disant qu'il a approuvé à l'époque l'accord signé par le Saint-Siège, il y a deux ans, sachant que notre très doux, très gentil Benoît ne viendra certainement pas le nier. Il est tout aussi ridicule et humiliant que l'innocent cardinal Re soit "utilisé" une fois de plus pour soutenir les mensonges du Très Éminent Secrétaire.

Parolin sait qu'il ment, il sait que je sais que c'est un menteur, il sait que je vais dire à tout le monde que c'est un menteur, donc en plus d'être effronté, il est aussi audacieux. Mais au regard de ce qu'il ose faire maintenant, je pense qu'il n'a même pas peur de sa propre conscience.

J'ai peur qu'il n'ait même pas la foi. J'ai eu cette impression lorsque Parolin, ancien secrétaire d'État, dans un discours commémoratif du Card. Casaroli, louant son succès dans l'établissement de la hiérarchie ecclésiastique dans les pays communistes d'Europe, a déclaré : "quand vous cherchez des évêques, vous ne cherchez pas des gladiateurs, ceux qui s'opposent systématiquement au gouvernement, ceux qui aiment se mettre sur la scène politique".

Je lui ai écrit pour lui demander si l'idée de décrire le Cardinal Wyszynski, le Cardinal Mindszenty, le Cardinal Beran ne lui avait pas échappé. Il m'a répondu sans le nier, il a seulement dit que si son discours me désolait, il s'excusait. Mais celui qui méprise les héros de la foi, n'a pas la foi !

L'Histoire

Voyons comment Parolin résume l'histoire.

La mention rituelle de Matteo Ricci comme le nec-plus-ultra dans l'histoire des missions de l'Église en Chine commence à me déranger. De nombreux missionnaires qui ont évangélisé le petit peuple ne sont pas moins admirables (sachez que je suis également fier d'avoir été éduqué dans la foi par les jésuites de Shanghai).

Parolin fait remonter les tentatives de dialogue à Pie XII. C'est une bonne chose qu'il ait également dit que Pie XII avait abandonné la tentative, mais il a ajouté : "cela a créé la méfiance mutuelle qui a marqué l'histoire pour la suite".

Il semble dire que c'est cette "méfiance" qui a marqué toute l'histoire des trente années suivantes ! Est-il possible de simplifier l'histoire de cette manière ? Et l'expulsion des missionnaires, "tous" après avoir été soumis à des jugements populaires, condamnés comme impérialistes, oppresseurs du peuple chinois et même meurtriers ? Le représentant du pape a également été expulsé, et de nombreux évêques ont été expulsés après des années de prison ! Expulser les "impérialistes oppresseurs", puis ce sera le tour de ceux qu'ils oppriment, les chrétiens et le clergé chinois, coupables de ne pas vouloir renier la religion apprise de ces oppresseurs ! La moitié de l'Église a fini en prison et dans des camps de travail forcé. Pensez aux jeunes membres de la Legion de Marie jetés dans la prison des adolescents et qui en sont sortis à la quarantaine (sauf ceux qui y ont laissé leur vie). L'autre moitié de l'Église a également fini en prison, mais après avoir été torturée par les gardes rouges de la révolution culturelle. Puis dix ans de silence.

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :

En la fête du « Poverello » d’Assise, le pape François publie ce dimanche 4 octobre une très longue (270 pages!) encyclique intitulée «Tous frères». Première réaction à chaud de Jean-Marie Guénois sur le site web du « Figaro » :