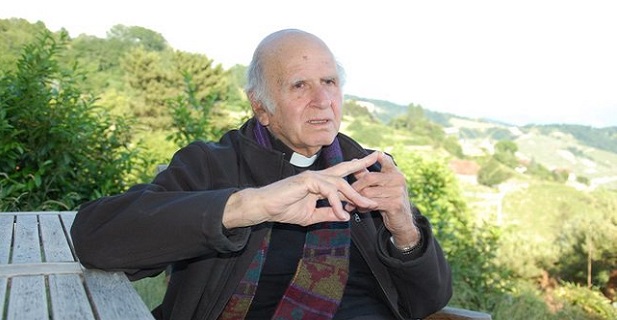

«Ma vie avec Dieu me donne la force de changer le monde» se plaît-il à redire à tous ses interlocuteurs, une formule presque en boucle, comme s’il était habité par une lumière particulière. Comme s’il voulait tout simplement nous dire, marchez tant que vous avez la lumière.

Le Père Boulad est avant tout un penseur, un chrétien en terre d’Islam, confiant sa grande inquiétude devant la montée des islamistes en Egypte et en Europe. Déplorant au passage la faiblesse et la tiédeur de l’Église catholique de France.

Il se situe dans la pure ligne de cet «Humanisme chrétien» qui caractérise la spiritualité jésuite et celle de son fondateur, Ignace de Loyola. «Je suis un fou, un ambitieux, un passionné, ayant une conscience aiguë de ma fragilité et de ma faiblesse. Je veux changer la face du monde et de l’Egypte, et me refuse à mettre aucune limite à mes rêves et à mes désirs, car je pense Dieu capable de faire fleurir sur le fumier de ma personne et de ma vie une immense Moisson d’Amour»

Cette humilité n’est pas pour déplaire à son destin, homme en continuelle recherche, il ne se croit jamais arrivé. Son exigence de cohérence et de conciliation en foi et raison, tradition et modernité le pousse à se poser sans cesse des questions, il est à tout remettre en question.

Petite anecdote, Père Boulad a demandé à deux reprises la nationalité française, elle lui a été refusée au plus haut niveau de l’État français. : «Parce que je suis dérangeant, parce que je n’ai pas la langue dans ma poche, parce que je dénonce ce qui se passe. «Amoureux du risque, ami du paradoxe, un brin provocateur, Henri Boulad est bien dans la lignée des grands visionnaires de notre temps. Il a publié un grand nombre d’ouvrages dans une quinzaine de langues. E.M.

Vous êtes éducateur, conférencier, philosophe, écrivain et professeur de théologie, comment arrivez-vous à tout concilier ?

Mes qualités d’éducateur, de philosophe et de théologie ne représentent plus à présent des activités ponctuelles, mais imprègnent l’ensemble de ma vie et de mon action. Ces dimensions s’imbriquent et se fécondent mutuellement. C’est pourquoi je me définis comme «un spécialiste de la non-spécialisation», qui rêve de réconcilier les domaines les plus variés : philosophie et théologie, physique et mystique, sexualité et chasteté, action et contemplation, sociologie et religion, économie, politique et foi. En cela, je me situe dans la pure ligne de cet «humanisme chrétien» caractéristique de la spiritualité jésuite et de la post-modernité marquée par l’interdisciplinarité. Mon exigence de cohérence et de conciliation entre foi et raison, tradition et modernité me pousse à me poser sans cesse des questions et à tout vouloir remettre en question.

Toute votre vie vous avez eu de nombreux engagements, notamment au service des plus pauvres, chrétiens et musulmans. La couleur de peau n’est pas un problème pour vous, seul le cœur compte ?

Dans mes engagements au service des plus déshérités, ce qui compte pour moi, c’est l’Homme, l’être humain, qu’il s’agit de soulager, de libérer, de construire. Au-delà des clivages religieux et confessionnels, sources de tensions, de discriminations et de fanatisme, ce qui nous unit et nous réunit, c’est notre commune humanité, comme me le disait récemment un musulman travaillant avec nous. La couleur de la peau n’a rien à voir dans tout ça, car l’ensemble des Egyptiens constitue une seule race.

On vous décrit comme une personne douée d’une âme orientale et d’un esprit occidental. Pourriez-vous préciser cette belle métaphore ?

Toute personnalité humaine comporte une double dimension : le masculin et le féminin, le yin et le yang, animus et anima. Il ne s’agit pas d’être l’un ou l’autre, mais l’un ET l’autre. Tel devrait être l’objectif de tout développement authentiquement humain. C’est ce que j’essaie de réaliser en conciliant en moi l’âme orientale, héritée de mes ancêtres, et l’esprit occidental, fruit de toute ma formation.

Lors de vos prises de parole et de vos actions à travers le monde, comment réagissent les hommes politiques ? Vous suivent-ils ? Certains sont-ils dignes de vous suivre ?

Je ne cesse de les interpeller, soit pour les encourager, soir pour fustiger leurs agissements, souvent ignobles. Dans quelle mesure mes prises de position ont une quelconque influence sur leurs orientations et sur le cours des choses, je ne saurais le dire. Mais en semant à tout vent à travers rencontres, conférences, livres… ou via Internet, je pense faire bouger les choses à ma toute petite mesure. C’est le combat de David contre Goliath. La Bible nous affirme que c’est le petit David qui l’a emporté. Il faut y croire et oser l’impossible. C’est quand même la Femme qui a écrasé la tête du Dragon.

A propos du terrorisme radical, vous dites : «L’Occident est bien naïf et se fait avoir au nom de la démocratie». Les systèmes totalitaires seraient-ils mieux armés pour le combattre ?

Aujourd’hui, la démocratie a été habilement confisquée et annexée par le mondialisme, qui tire les ficelles dans la plus totale opacité et impunité. Le gouvernement mondial est entre les mains d’une poignée de milliardaires– le Club Bilderberg– aux relents lucifériens, pour qui l’être humain n’a strictement aucune valeur. Pour contrer ce monstre, peut-être faut-il reprendre l’idée platonicienne du «despote éclairé» –éclairé et intègre. Un nouveau de Gaulle ?… Je n’en sais rien. Les choses sont tellement complexes et la désinformation tellement généralisée, qu’il est quasiment impossible de savoir ce qui se passe réellement aujourd’hui.

Le piège du «politiquement correct» en France est-il un frein ?

Bien sûr. Il vise à nous la boucler. Quand le port d’armes est interdit et que l’Etat est complice du mal, nous n’avons plus que la parole pour affirmer nos convictions. Si un tel droit nous est enlevé au nom du «politiquement correct», que reste-t-il au citoyen pour se défendre ? C’est pourquoi je crois voir pointer pour très bientôt une guerre civile en France.

A la montée en puissance du discours islamiste, vous prônez un Islam modéré, n’est-ce pas un leurre quand on analyse de près le contenu du Coran ?

Un islam modéré implique une réforme en profondeur de l’islam, qui s’avère utopique. Tous ceux qui l’ont tentée dans le passé ont lamentablement échoué. Pour nous limiter aux deux derniers siècles, je mentionnerais six tentatives, qui ont toutes avorté.

1 – Le réformisme du 19e siècle (Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Reda)

2 – La Renaissance –ou Nahda– fin 19e– début 20e siècle (Yasji, Girgi Zeidan, Taha Hussein, Salama Moussa, Tewfik el-Hakim…)

3 – Le Kémalisme et la laïcisation de la Turquie par Atatürk, en 1923

4 – Le Baath et le panarabisme de Michel Aflaq, Bitar, George Habash et l’OLP

5 – Le nationalisme égyptien et la neutralité de l’Etat (principe de la laïcité) avec Saad Zaghloul : «La religion est l’affaire de Dieu et la patrie celle de tous.»

6 – La tentative d’inversion du décret de l’abrogeant et l’abrogé proclamé au 9e siècle. Pour avoir voulu privilégier les versets mekkois aux médinois, le grand cheikh soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, sera pendu à Khartoum le 18 janvier1985, à l’instigation de l’Azhar.

Le voile, avez-vous écrit, est un geste politique, l’Islam ne serait donc rien sans la politique ?

Oui, le voile est un geste politique. Comme d’autres signes extérieurs (mosquées, minarets, prières de rue…) le voile vise à inscrire l’islam dans le paysage et à lui donner une visibilité. Car l’islam constitue un tout, intégrant religion, état et société– «dîn wa dawla». Et c’est ainsi qu’il a été depuis ses plus lointaines origines.

L’Hégire, qui marque le passage de la Mecque à Médine et le début de l’ère musulmane, signifie que l’islam cesse d’être une simple religion pour devenir État et société, et Mohammed passe du statut de chef religieux à celui de chef d’État et de leader politique. Religion et politique seront désormais indissolublement liées. «L’Islam est politique ou n’est rien.» (Khomeiny)

Il y a un plan de conquête de l’Occident qui est déclaré par Daech, alors que peut-on faire ?

Ce qui est tragique, c’est que ce plan est soutenu en sous-main par les «mondialistes» dont je parlais plus haut. Mais, au-delà d’une lutte politique à mener, l’Occident doit impérativement retrouver ses valeurs, ses principes et ses racines chrétiennes. Sans un «supplément d’âme», il est condamné à disparaître, à l’instar de tant d’autres civilisations prestigieuses du passé. C’est au niveau spirituel que se situe le véritable enjeu, et c’est là que nous pouvons et devons agir. Dans le contexte des tragédies de la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe et l’Allemagne ont inventé le concept de «réarmement moral». C’est une démarche analogue que l’Occident est appelé à entreprendre aujourd’hui.

La religion catholique n’a plus sa place en France, même, certains «hommes de Dieu» baissent les bras. Cette faiblesse serait-elle à l’origine de la montée fulgurante de l’Islam radical ?

Oui, c’est un des éléments, à côté de ceux mentionnés plus haut. Face à la débâcle de l’Eglise de France (perte de la foi traditionnelle, pratique religieuse et vocations en chute libre…), il semble que les responsables aient déclaré forfait et soient en train de s’enfoncer dans un genre de défaitisme, comme si la bataille était perdue d’avance. Dans une homélie récente, je disais que beaucoup de fidèles se demandent si leurs évêques ne seraient pas devenus les pasteurs des musulmans plutôt que des chrétiens. L’Eglise et la société françaises semblent avoir perdu leur système immunitaire, cet instinct de survie, cette volonté de lutter, cette capacité de réagir face aux agents toxiques qui attaquent l’organisme.

Le Pape François se comporte comme si la religion catholique romaine n’était plus la seule et unique religion salvatrice. Qu’en pensez-vous ?

En un sens, le Pape a raison, car il existe mille autres chemins de salut que celui de l’Eglise catholique. Saint Jean, dans sa première épître, nous en signale au moins deux, l’amour et la droiture de cœur : «Dieu est Amour, quiconque demeure dans l’Amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui». Et encore : «Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.». L’évangile lui-même distingue entre le baptême d’eau et le baptême d’Esprit-Saint. Il y a un immense malentendu sur les notions de «salut», d’Eglise et d’évangélisation. J’aurais bien des choses à dire là-dessus, mais cela déborderait largement le cadre d’une simple interview.

Croyez-vous aux messages prophétiques des Saints et seront-ils toujours d’actualité ?

Ces messages sont parfois riches de contenu, mais je ne leur accorde pas plus d’importance qu’à ceux de n’importe quel penseur ou visionnaire. L’essentiel pour moi c’est leur valeur morale et spirituelle, leur capacité à éclairer les événements et à opérer un changement.

Votre combat au quotidien pour la liberté de croire et de penser vous anime-t-il encore aujourd’hui ?

Plus que jamais.

Le grand philosophe Omraam Mikhaël Aïvanhov a dit un jour : «Chacun de vous est habité par une flamme, une aspiration divine, et si faible soit-elle, il est en votre pouvoir de l’entretenir pour qu’elle devienne un brasier gigantesque.» C’est un peu vous Père Boulad ?

C’est un peu moi, mais ça pourrait être n’importe qui d’autre qui s’ouvre totalement à l’Esprit. Merci.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Eric Muth pour Dreuz.info.

Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)

Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)

Belgicatho a relayé ici

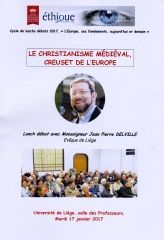

Belgicatho a relayé ici  Répondant à la question d’un jeune posée dans le cadre d’une conférence- débat organisée à l’Ulg le 17 janvier dernier par l’Union des étudiants catholiques de Liège sur « le christianisme médiéval, creuset de l’Europe », Monseigneur Jean-Pierre Delville , évêque de Liège, déclarait ceci :

Répondant à la question d’un jeune posée dans le cadre d’une conférence- débat organisée à l’Ulg le 17 janvier dernier par l’Union des étudiants catholiques de Liège sur « le christianisme médiéval, creuset de l’Europe », Monseigneur Jean-Pierre Delville , évêque de Liège, déclarait ceci :