Le prix Templeton, qui récompense chaque année une personnalité affirmant "la dimension spirituelle de la vie", a été attribué mardi au physicien théorique brésilien Marcelo Gleiser, qui s'acharne à démontrer que science et religion ne sont pas ennemies.

Ce professeur de physique et d'astronomie, spécialisé en cosmologie, né à Rio de Janeiro il y a 60 ans et installé depuis 1986 aux Etats-Unis, ne croit pas en Dieu. Il est agnostique.

"L'athéisme n'est pas compatible avec la méthode scientifique", a dit Marcelo Gleiser lundi à l'AFP depuis le Dartmouth College, l'université du New Hampshire où il enseigne depuis 1991. C'est "une croyance dans une non-croyance. Vous niez catégoriquement une chose contre laquelle vous n'avez aucune preuve".

"Je garde l'esprit ouvert, car je comprends que la connaissance humaine est limitée", explique le scientifique.

Le prix Templeton est financé par la fondation de feu John Templeton, un Américain presbytérien qui a fait fortune à Wall Street. Avec 1,1 million de livres britanniques, il est mieux doté de moitié que le Nobel. Desmond Tutu, le dalaï-lama, des philosophes, d'autres astrophysiciens et Alexandre Soljenitsyne l'ont reçu depuis 1973.

Au fil de cinq ouvrages en anglais, dont un traduit en français, et de centaines d'articles de blog et de presse aux Etats-Unis et au Brésil, Marcelo Gleiser a décrit comment la science et la religion visaient chacune à répondre à des questions très similaires sur l'origine de l'univers et de la vie.

"La première chose que vous voyez en ouvrant la Bible est une histoire de création", dit-il. Juifs, chrétiens, musulmans: quelle que soit la religion, "tout le monde veut savoir comment le monde est apparu".

Cette curiosité fondamentale - scientifique ou religieuse - amène certes à des réponses différentes. La méthode scientifique est faite d'hypothèses réfutables, pas les religions.

Mais "la science peut fournir des réponses jusqu'à un certain point seulement". Que sont le temps, la matière, l'énergie? Les réponses scientifiques ne sont valables que dans un cadre théorique.

"C'est un problème connu en philosophie, celui de la première cause: on est coincés", dit Marcelo Gleiser, père de cinq enfants. "Nous devons avoir l'humilité d'accepter que nous sommes entourés de mystère".

- "Arrogance" scientifique -

Marcelo Gleiser est un grand vulgarisateur. Il a écrit sur le changement climatique, Einstein, les ouragans, les trous noirs, la conscience... Son credo est de retracer les liens entre la science et les humanités, dont la philosophie.

Que pense-t-il de ceux qui croient que la Terre fut créée en sept jours?

"Ils voient la science comme une ennemie car ils ont une vision obsolète où les scientifiques essaient de tuer Dieu" en tentant de résoudre le mystère des origines, dit-il, avant de répéter: "La science ne tue pas Dieu".

Mais il accuse les "nouveaux athées" d'avoir fait du tort en creusant le fossé avec la religion, notamment le scientifique britannique Richard Dawkins (qui voulait faire arrêter le pape Benoît XVI pour la pédophilie dans l'Eglise) ou feu le journaliste Christopher Hitchens, qui critiquait Mère Teresa (par ailleurs la première à avoir reçu le prix Templeton).

Pour Marcelo Gleiser, qui a grandi dans la communauté juive de Rio, la religion n'est pas qu'une croyance en Dieu, elle fournit un sentiment d'appartenance et d'identité. "Au moins la moitié du monde est comme ça".

"Il est extrêmement arrogant de voir des scientifiques descendre de leur tour d'ivoire pour faire des déclarations qui ne prennent pas en compte l'importance sociale des systèmes de croyance", conclut Marcelo Gleiser.

Il ajoute: "Quand des scientifiques célèbres expliquent que la cosmologie a tout expliqué des origines de l'univers, et qu'on n'a plus besoin de Dieu, c'est n'importe quoi. Nous n'avons rien expliqué du tout".

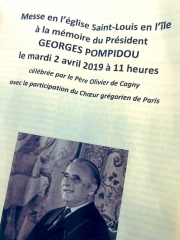

Le président de la République française a assisté ce mardi 2 avril à une messe en l’église Saint-Louis-en-l’Île, dans le IVe arrondissement parisien, en l’honneur de son prédécesseur Georges Pompidou, mort il y a 45 ans. Lu sur le site web « aleteia » :

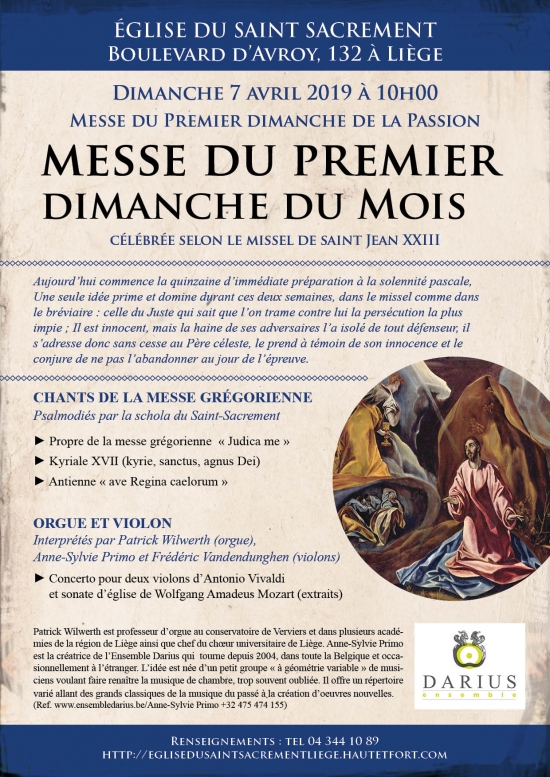

Le président de la République française a assisté ce mardi 2 avril à une messe en l’église Saint-Louis-en-l’Île, dans le IVe arrondissement parisien, en l’honneur de son prédécesseur Georges Pompidou, mort il y a 45 ans. Lu sur le site web « aleteia » : A retenir par les amateurs de plain-chant : un ensemble de voix féminines du chœur grégorien de Paris sera à Liège dans le cadre de la semaine eucharistique organisée du 16 au 23 juin prochains.

A retenir par les amateurs de plain-chant : un ensemble de voix féminines du chœur grégorien de Paris sera à Liège dans le cadre de la semaine eucharistique organisée du 16 au 23 juin prochains.