Culture - Page 185

-

Liège (Saint-Jacques) 30 mars : les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn

-

"Choose Life" (15-19 avril) : un festival pour les jeunes et par les jeunes

Festival Choose Life : pour les jeunes et par les jeunes

Du 15 au 19 avril prochain, le festival Choose Life rassemblera une centaine de jeunes de 12 à 30 ans à Soignies (Belgique). Durant quatre jours d’une grande intensité, les adolescents, animés par d’autres jeunes et des jésuites, pourront vivre l’expérience d’une Église jeune et joyeuse, grâce à la spiritualité ignatienne… mais aussi grâce à la musique et aux arts de la scène.

Le festival Choose Life est conçu et animé par des jeunes de 18 à 30 ans à destination des ados de 12 à 17 ans. En 2001, le Réseau Jeunesse ignatien belge décide de créer une nouvelle activité pour les 12-18 ans. Nous souhaitions permettre aux jeunes de faire une expérience de foi qui puisse être suffisamment longue et ressourçante. Un temps d’Église jeune, joyeuse et dynamique, un vrai défi pour ces générations qui sont confrontées au vieillissement dans leur église locale. Vivre l’Évangile et se former ensemble, “les jeunes par les jeunes”. Un langage jeune et une culture jeune.

L’essentiel, pour nos participants, c’est la musique. Celle-ci occupe une large place au festival, qui dispose de son propre orchestre, “le Band”. Chaque soir, un groupe de pop, rock, louange, rap ou autre style, est invité. Ces groupes musicaux proviennent de Belgique, de France et de Suisse. Ainsi, le festival est l’occasion de lancer de nouveaux groupes, en leur donnant l’occasion de réaliser leur premier “vrai concert”.

Comment être jeune chrétien ?

Dieu peut-il être notre guide ? Être jeune chrétien ce n’est pas si facile. Nous sommes souvent influencés et happés par toutes les sollicitations du quotidien. Il n’y a pas de formules magiques, ni de mode d’emploi. Au festival, un thème est proposé chaque année pour nourrir et creuser sa foi. Cette année, le thème est : “Riches de nos différences ! Let’s be one !” S’appuyant sur l’évangile de Jean (17, 21), les jeunes seront invités à suivre le Christ, qui nous montre le chemin de l’unité. “Que tous soient uns”. Ensemble, ils le vivrons avec Lui.

Diverses activités sont proposées chaque jour : ateliers sportifs et artistiques, forum sur les enjeux de société, des temps forts de célébration et d’intériorité, un grand jeu, etc.

Pour les jeunes, par les jeunes

La coordination comporte sept jeunes âgés de 18 à 30 ans, et deux jésuites, Benoît Willemaers et Éric Vollen. La mission de ce groupe : choisir le thème, gérer les pôles (technique, pédagogique, artistique, le Band, secrétariat et finance, les activités, les concerts, le fil rouge, etc.) en parrainant une petite équipe de jeunes affectée à chacune de ces tâches ; il faut aussi superviser l’ensemble du festival et organiser les week-ends de formation. Ceux-ci sont essentiels pour souder le groupe des 40 animateurs, et pour susciter les talents les plus variés, alimenter le travail et l’imagination créatrice des pôles.

En outre, pendant le festival, les jeunes sont répartis dans des « Frats », petites équipes de 8 à 10 jeunes encadrés par deux animateurs. Ainsi, l’animation tout entière est confiée aux jeunes. C’est l’occasion pour eux de partager leur foi, de l’approfondir, de la transmettre aux plus jeunes et d’offrir à ceux-ci un espace de parole et d’échange.

Nourrir sa foi et l’approfondir

Pour beaucoup de jeunes, le festival est l’occasion, avant 18 ans, d’avoir un lieu d’Église où ils peuvent vivre et expérimenter leur foi. Après 18 ans, ils se forment pour devenir acteurs dans l’Église et prendre des responsabilités diverses selon leurs talents. Ces dernières années, dans les diocèses francophones de Belgique, plusieurs responsables des pastorales jeunes ont été très actifs dans le festival. Un de nos objectifs est d’ailleurs de former des jeunes adultes à prendre leurs responsabilités dans l’Église en devenant acteurs et en donnant une colonne vertébrale à leur foi et à leur vie spirituelle, grâce à la spiritualité ignatienne. En 17 ans, plus de 400 jeunes ont été animateurs et plus de 1200 jeunes de moins de 18 ans ont été animés.

Les arts de la scène, une école de vie

Tout est occasion à se former. Ainsi, le multimédia, le son et les lumières, la vidéo, le théâtre, le chant et la musique, sont autant de disciplines où les jeunes sont invités à s’engager avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Les jeunes se forment et en forment d’autres.

Chaque année, le Band compose une chanson à partir du thème et une vidéo en quatre épisodes est produite. Chaque jour, un sketch introduit le thème de la journée. Le multimédia et la régie sont entièrement confiés aux jeunes. C’est ainsi qu’ils apprennent à exercer des responsabilités, qu’ils découvrent leurs talents et qu’ils apprennent à s’affirmer et à avoir confiance en eux. L’expression personnelle de leur foi et leur recherche de sens s’expriment de bien des manières, à travers une culture 100% jeune.

Éric Vollen sj

Source : Échos jésuites, 2017-1, p 14-15.Intéressé(e) ?

Festival Choose Life 2019 : du 15 au 19 avril 2019 à Soignies (Belgique)

En savoir +

> Dépliant-invitation édition 2019

> Site web du festival Choose Life

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Belgique, Culture, Eglise, Foi, Jeunes, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Le grand livre politique du cardinal Sarah

De Guillaume de Thieulloy sur le site "les 4 vérités" :

Cardinal Sarah : un grand livre politiqueJ’ai beaucoup d’admiration pour le cardinal Sarah, originaire de la Guinée française. Je me promettais donc, en ouvrant son dernier livre, un bon moment capable d’élever l’âme. De ce point de vue, je n’ai pas été déçu, mais j’ai été surpris de constater à quel point ce livre était aussi un grand livre politique.

C’est de cet aspect que je voudrais parler ici.

Que le cardinal ne soit pas très « politiquement correct » était déjà clair. J’avais naguère été frappé par un livre – paru alors même que la société française pataugeait en plein psychodrame sur l’identité – où l’auteur disait sa reconnaissance à la France pour lui avoir appris à dire « nos ancêtres les Gaulois » – lui donnant par là même accès à sa riche culture.

Dans son dernier livre, le cardinal n’est pas plus adepte de la langue de bois ni des inepties médiatiques à la mode.

La première chose que je retiens de cet ouvrage, sur le plan politique, c’est une profonde défiance pour le mondialisme – c’est-à-dire cette idéologie qui voudrait faire des nations et des civilisations des survivances archaïques, des hommes des êtres interchangeables, et des frontières des ennemis à combattre.

Pour le cardinal Sarah, au contraire, bien connaître notre identité, bien maîtriser nos frontières est la condition de tout échange pacifique entre des personnes humaines.

Logiquement, il a donc des mots très durs contre l’immigration incontrôlée. Il la critique d’un double point de vue. Comme fils de l’Afrique souffrant de voir la jeunesse de son continent l’abandonner et comme fils de la civilisation européenne souffrant de voir l’Europe devenir une sorte de « no man’s land », sans identité ni culture.

Au mondialisme, à l’invasion migratoire, il oppose une sorte d’écologie des civilisations où la diversité des cultures humaines apparaît comme une richesse (voulue par Dieu lui-même) et non comme un handicap.

À la suite de Benoît XVI, il place le débat très haut, ciblant prioritairement la crise culturelle et identitaire de l’Occident.

« L’Occident ne sait plus qui il est, parce qu’il ne sait plus et ne veut pas savoir qui l’a façonné. Cette autoasphyxie conduit naturellement à une décadence qui ouvre la voie à de nouvelles civilisations barbares, écrit-il. »

Le grand prélat désigne sans ambages le totalitarisme islamique comme un ennemi. Mais il insiste aussi sur le fait que l’Occident est menacé également par le totalitarisme nihiliste. D’ailleurs, nihilisme et islamisme se nourrissent l’un l’autre.

Plus remarquable encore, le cardinal Sarah invite à ne pas croire que la démocratie libérale soit l’horizon indépassable de la pensée comme disait Sartre du communisme.

Je note enfin une condamnation appuyée de la répression macronienne contre les gilets jaunes. Emmanuel Macron est d’ailleurs ciblé plusieurs fois comme symbole du dirigeant mondialiste, indifférent à son peuple et à sa culture et soumis aux puissances d’argent. Dans le même temps, le cardinal loue les « populistes » européens comme Matteo Salvini et Viktor Orban pour leur courage à défendre leurs peuples.

En bref, voici un livre d’une remarquable hauteur de vue, capable de réveiller les Européens pour qu’ils défendent enfin leur civilisation si nécessaire au monde !

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Europe, Foi, International, Jeunes, Politique, Société, Spiritualité 1 commentaire -

Chine : une nouvelle révolution culturelle antireligieuse ?

De Bitterwinter.org :

Nouvelle révolution culturelle : interdit de parler religion

Tous les mots qui pourraient renvoyer à la religion sont supprimés et remplacés par la propagande laïque du Parti en Chine, alors que le régime poursuit ses mesures défensives pour « assurer la stabilité ».

Depuis l’année dernière, le PCC a démantelé un grand nombre de croix ainsi que d’autres symboles religieux dans les lieux publics et les domiciles des croyants sur toute l’étendue du territoire. Le Parti communiste chinois (PCC) interdit et enlève également les enseignes et les noms à connotation religieuse sur les immeubles ou les commerces. Les symboles liés à l’islam sont démantelés au nom de la lutte contre « la propagation du halal », les caractères chinois signifiant « Bouddha » ou « bouddhisme » sont effacés des magasins ou d’autres lieux, et les propriétaires d’entreprises sont obligés de cacher les enseignes qui portent des noms à connotation chrétienne, tels que « Alléluia » ou « grâce ».

La répression prend de plus en plus de l’ampleur, et cette purge du langage « antipatriotique » rappelle la révolution culturelle à certains observateurs. Les exemples sont légion.

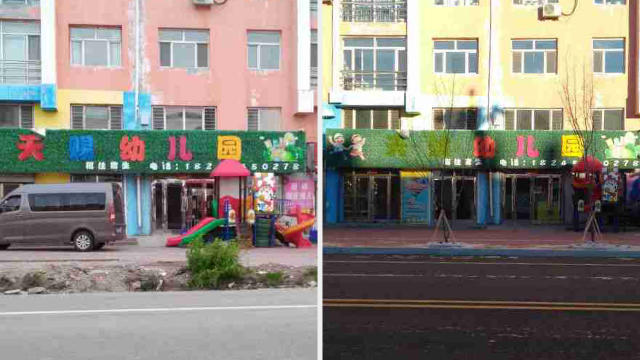

En novembre 2018, les autorités du comté de Sunwu, sous la juridiction de la ville de Heihe, dans la province du Heilongjiang située au nord-est de la Chine, ont ordonné aux responsables de la maternelle de Tianci d’enlever le mot tianci de son enseigne. (Tianci signifie littéralement « don du ciel » ou « accordé du ciel »).

Le mot tianci a été enlevé de l’enseigne de la maternelle de Tianci. (Fourni par une source interne) « Le mot tianci se rapporte à la croyance religieuse », a déclaré un agent de l’État local. « Avoir ce mot accroché à l’enseigne de la maternelle facilite l’endoctrinement des enfants au travers de la foi ». Il a ordonné au directeur de la maternelle de l’enlever ou il devra s’exposer à une fermeture de l’école.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, International, Persécutions antichrétiennes, Politique, Religions, Société, Témoignages 0 commentaire -

L'observateur permanent du Saint-Siège dénonce la théorie du genre à l'ONU

D'Hélène Ginabat sur zenit.org :

Mgr Auza analyse les fondements anthropologiques de l’idéologie du genre

Si, jusqu’à récemment encore, « il y avait une compréhension claire de ce que signifie être une femme », affirme Mgr Auza, « ce consensus s’est malheureusement érodé en raison du phénomène récent de l’identité et de l’idéologie du genre ». Dans ce contexte, déplore-t-il, la féminité est désormais « considérée comme la façon dont on se pense ou dont on s’exprime ». Maintenant que « beaucoup cherchent à imposer un changement fondamental dans sa signification », estime le représentant du Saint-Siège, la communauté internationale doit se poser « l’importante question préliminaire “Qu’est-ce que la femme ?” ».

Mgr Bernardito Auza, observateur permanent du Saint-Siège à l’ONU, est intervenu à l’événement parallèle intitulé « Égalité des sexes et idéologie du genre : Protéger les femmes et les filles », aux Nations Unies à New York, le 20 mars 2019.

Le pape François, rappelle Mgr Auza, a été « très clair sur les dangers pour les individus et la société découlant de l’idéologie du genre ». Pour lui, « en niant “la différence et la réciprocité dans la nature d’un homme et d’une femme”, en promouvant “une identité personnelle et une intimité émotionnelle radicalement séparées de la différence biologique entre homme et femme” », les fondements anthropologiques de l’idéologie du genre « font finalement de l’identité humaine “un choix individuel” et sapent “la base anthropologique pour la famille” ».

Voici notre traduction du discours prononcé par Mgr Auza.

HG

Discours de Mgr Bernardito Auza

Excellences, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers amis,

Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la manifestation de ce matin sur l’égalité des sexes et l’idéologie de genre et la nécessité de protéger les femmes et les filles, que le Saint-Siège est heureux de parrainer, avec la Heritage Foundation.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Ethique, International, Sexualité, Société 0 commentaire -

C'est dans les pays musulmans que se produisent majoritairement les persécutions des chrétiens

De Yves Mamou sur le site du Figaro Vox :

Yves Mamou: «Les persécutions de chrétiens ont lieu en majorité dans des pays musulmans»

FIGAROVOX/TRIBUNE - Selon l'ONG américaine «Open Doors», qui a classé les pays où l'on recense le plus grand nombre d'actes antichrétiens, il s'agit, dans la plupart des cas, de pays musulmans, explique Yves Mamou.

Yves Mamou est un ancien journaliste du Monde. Il a également collaboré au Canard Enchaîné, à Libération et à La Tribune. Collaborateur régulier du site américain The Gatestone Institute, il est l'auteur de nombreux ouvrages dont «Hezbollah, dernier acte» (éd. Plein jour, 2013) et «Le Grand abandon. Les élites françaises et l'islamisme» (éd. L'Artilleur), paru en septembre 2018.

Début janvier 2019, l'ONG évangélique américaine Open Doors a publié sa World Watch List 2019 (WWL), un index des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. L'étude porte essentiellement sur les pays où les chrétiens sont une minorité.

38 des 50 pays où des chrétiens sont le plus persécutés sont à majorité musulmane, selon l'étude de l'ONG.

La Corée du Nord, où la personnalité du dirigeant fait office de religion, occupe la tête de liste du classement des pays qui persécutent activement les chrétiens. Mais les persécutions dans des pays musulmans forment le gros du peloton: «L'oppression islamique continue de frapper des millions de chrétiens». Par conséquent, «pour des millions de chrétiens, (…) suivre le chemin de Jésus peut avoir des conséquences douloureuses. Ces convertis sont traités en citoyens de seconde classe, discriminés dans leur recherche d'emploi et même violemment attaqués».

Six pays musulmans figurent dans le «Top 10» des nations où l'on persécute des chrétiens (2-Afghanistan, 3-Somalie, 4-Libye, 5-Pakistan, 6-Soudan, 7-Érythrée, 8-Yémen, 9-Iran). Et 38 pays du «Top 50» sont à majorité musulmane. Tous persécutent les chrétiens soit parce que la charia est inscrite dans la Constitution comme l'Afghanistan, soit parce que des dispositifs légaux comme les lois anti-blasphème au Pakistan offrent de commodes instruments de persécution.

Dans de nombreux autres pays musulmans où des prédicateurs prêchent l'intolérance religieuse, ce sont des foules musulmanes elles-mêmes qui attaquent spontanément les chrétiens, brûlent les églises, voire les tuent (plus de 4 000 personnes assassinées en 2018 en raison de leur foi). Au Nigéria, ce sont les bergers Peuls qui, au gré de leur itinérance, font régner la terreur dans les villages d'agriculteurs chrétiens.

Open Doors a mis en 2019 l'accent sur une forme de persécution particulièrement révoltante, les violences faites aux femmes. «Très souvent, elles font l'objet d'une «double persécution» - en tant que chrétiennes et en tant que femmes», souligne l'étude. «La persécution des femmes représente un moyen essentiel de détruire la communauté chrétienne minoritaire»

De manière surprenante, la Russie où les chrétiens orthodoxes forment pourtant la majorité de la population, se classe au 41e rang de la WWL. «C'est dans les régions de Russie ou l'islam est dominant que le niveau de persécution est le plus élevé», estime la WWL.

Ces chiffres impressionnants contrastent avec le silence gardé en France sur ces actes antichrétiens dans le monde. Le déni prévaut. Comme si nommer les choses risquerait de les empirer. Or l'expérience démontre l'inverse: le silence n'est pas seulement moralement condamnable, il encourage la continuation de ces actes odieux.

-

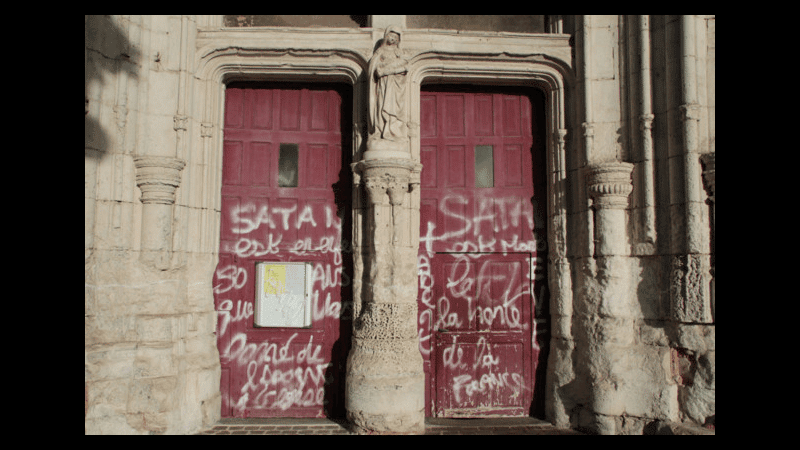

France : une mobilisation face à l'inflation des profanations de lieux de culte chrétiens

De Louis Lecomte sur le site de l'Incorrect.org :

INFLATION DES PROFANATIONS DE LIEUX DE CULTE CHRÉTIENS : TROIS QUESTIONS AU PRÉSIDENT DE LA SPERO

-

Un appel de "l'Homme Nouveau" que nous relayons bien volontiers

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau…

Rédigé par Philippe Maxence le dans Éditorial

Les scandales redoublent

Semaine après semaine, nous semblons assister à une accélération dans la dégradation de la civilisation chrétienne. Depuis des années, le scandale de la pédophilie au sein de l’Église fait la Une des journaux. Récemment, le livre Sodoma, largement analysé dans notre dernier numéro, a tenté de disqualifier davantage encore la doctrine catholique et les membres de l’Église. Début mars, Arte a diffusé une enquête mettant des clercs en cause dans des cas d’abus sexuels envers des religieuses ou des femmes en lien avec des institutions catholiques. Émission choc, insoutenable par les accusations qui y furent proférées et qui révèlent là aussi un profond scandale, en contradiction directe avec la foi et la morale catholiques.

Rappelons que le résultat de telles actions ne se limite pas toujours au seul scandale parmi les fidèles ou à l’habituelle mise en cause de l’Église. On peut aussi en mourir. L’an dernier, deux jeunes prêtres se sont ainsi suicidés. Un phénomène relativement nouveau qui s’explique aussi (pas seulement, bien sûr) par le climat délétère dans lequel vit aujourd’hui le clergé. Plus récemment, un couple a été condamné pour avoir accusé faussement un prêtre d’attouchement sur des enfants mineurs. Dans ce dernier cas, l’évêque avait immédiatement sanctionné le prêtre et l’avait éloigné le temps de l’enquête. Mais il avait aussi rendu public son nom. Sans se soucier visiblement du respect de sa réputation !

Vers une ère postchrétienne

Les scandales sexuels ne sont pas tout ! Dans un livre publié lui aussi début mars (1), le directeur de l’Ifop, Jérôme Fourquet, montre le basculement de civilisation actuellement à l’œuvre. Pour lui, les choses sont désormais claires : la civilisation chrétienne est morte. Des preuves ? Le renversement au plan de la parentalité, l’acceptation massive de l’homosexualité et du « mariage » éponyme, la PMA et tout l’attirail qui l’accompagne, mais aussi la chute abyssale du nombre de prêtres, l’augmentation des prénoms d’origine musulmane et la disparation de celui de… Marie. Donné à 20,5 % de la population en 1900, ce prénom était en dessous des 15 % pendant la Première Guerre mondiale et à 1 % dans les années 1970. Il est désormais sous cette barre fatidique (0,3 % en 2016). Baptêmes, mariages religieux, enterrements connaissent aussi une courbe spectaculairement descendante. On peut bien sûr discuter les chiffres, mais pas les grandes tendances. Si ce n’est déjà fait, c’est pour bientôt : le postchristianisme est à nos portes.

Des causes connues

Les causes sont évidemment multiples. Indiquons en deux, très rapidement, quitte à y revenir un jour plus profondément. La déchristianisation est le fruit d’un long processus de lutte contre l’Église auquel la Révolution française a donné une assise institutionnelle qui en a démultiplié les effets. Faute de l’avoir analysé avec rigueur et parce que nous avons toujours préféré pactiser et nous laisser intégrer dans ce système global, nous en subissons aujourd’hui directement les effets.

Face à une telle situation allant en s’accélérant, depuis plus de cinquante ans maintenant, l’Église a choisi de ne plus prêcher la radicalité de la foi, la totalité du dogme, les fins dernières, la nécessité de la grâce, la réalité du péché, les exigences morales, en un mot la Croix. Là encore, les effets sont sous nos yeux : scandales à l’intérieur de l’Église, désintérêt ou haine renforcée à l’extérieur.

Transmettre l’espérance chrétienne

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau, les Apôtres se sont aussi trouvés dans la peur et le désespoir alors que la tempête se déchaînait et que le Christ semblait dormir. Mais le Christ est fidèle et notre espérance n’est pas vaine. Numéro après numéro, nous vous le redisons : nous avons tout un monde à refaire chrétien, à commencer par nos enfants et nos petits-enfants et tous ceux qui les entourent. L’Homme Nouveau ne peut que proposer la radicalité de la foi catholique et montrer le plus possible les fruits de la civilisation chrétienne.

Pour ce faire, je ne crains pas de vous le dire : nous avons encore besoin de vous. Non pas pour nous, mais pour ceux qui doivent entendre la vérité. Pour transmettre ! Le Carême est un temps par excellence de conversion et de sacrifice. Si chacun de nos lecteurs – oui, vous qui me lisez en ce moment ! – nous offre en guise de don de Carême 2019, seulement 10 € (mais multipliés par le nombre de tous nos lecteurs), nous pourrons engager les efforts nécessaires pour transmettre l’espérance chrétienne. À vrai dire, nous y croyons tellement que nous nous sommes déjà engagés concrètement (et financièrement !) dans cette voie. Nous vous en reparlerons dans notre prochain numéro. Mais n’attendez pas : rejoignez-nous dès maintenant !

1. L’Archipel français, Le Seuil, 384 p., 22 €.

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Idées, International, liturgie, Livres - Publications, Médias, Patrimoine religieux, Politique, Société, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -

L'illusion du transhumanisme

Du site d'Alliance Vita :

La vie est sous pression, les technologies impactent fortement la nature et notre nature humaine. Olivier Rey, mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS, alerte sur l’illusion de toute puissance que véhicule le transhumanisme. La condition supérieure de l’homme augmenté cache un état de dépendance et d’asservissement de l’homme à la technologie.

Entré au CNRS en 1989 dans la section "mathématiques", matière qu'il a enseigné à l'Ecole polytechnique jusqu'en 2003, il s'est également intéressé au statut des sciences et au rôle qu'elles jouent au sein de la société moderne, et a rejoint en 2009 la section "philosophie" du CNRS. Il enseigne aujourd'hui à l'Université Panthéon-Sorbonne. Il a publié plusieurs ouvrages dont Une folle solitude, le fantasme de l'homme auto-construit (2006), Après la chute (2014), Une question de taille (2014), Leurre et malheur du transhumanisme (2018). Il a publié plusieurs ouvrages dont Une folle solitude, le fantasme de l’homme auto-construit (2006), Après la chute (2014), Une question de taille (2014), Leurre et malheur du transhumanisme (2018).

-

Fédération One of us : résister à la déshumanisation

« ONE OF US » : RÉAFFIRMER LA LÉGITIMITÉ DE L’HOMME

Gènéthique vous informe (genethique.org)

L’Europe a été le ferment de valeurs humaines qui ont permis le développement d’une civilisation dont les bases ont été durablement compromises et qui menace aujourd’hui de s’effondrer. L’initiative citoyenne européenne One of us, devenue Fédération One of us, lançait le 23 février dernier au Sénat une plateforme culturelle pour répondre au défi anthropologique de ce temps.

Lancée en mai 2012, l’initiative citoyenne européenne One Of Us rassemblait la signature de près de 2 millions d’Européens. Ils demandaient à la Commission Européenne de protéger l’embryon humain, de s’opposer à sa destruction, notamment à des fins de recherche. Aujourd’hui, la Fédération One of Us regroupe 40 associations issues de 15 pays européens. A l’heure où l’Europe se trouve à un tournant de civilisation, elle lançait le 23 février dernier au Palais du Luxembourg à Paris, une plateforme culturelle. L’objectif, explique Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération One of Us, ancien ministre (Espagne) et ancien membre du Parlement européen, est de rassembler des intellectuels de tous pays « pour une Europe respectueuse de la dignité humaine ».

Libérer les intelligences

Cette plateforme culturelle, explique le philosophe Rémi Brague, membre de l’Institut de France, « veut tirer au clair la conception de l’homme sur laquelle repose notre civilisation »[1]. La crise que traverse l’Europe est en effet anthropologique. Pour y faire face, les différents adhérents veulent « promouvoir la vie humaine dans toutes ses dimensions en redonnant force aux principes et aux idéaux qui ont permis la naissance et la continuation de la civilisation européenne ». Si « aujourd’hui, ce pour quoi nous nous engageons, la vie, la raison, la liberté, l’égale dignité de tout homme de sa conception à sa mort naturelle, pourrait passer pour des évidences », explique Remi Brague, il constate que « nous vivons à une époque où il faut réaffirmer ces évidences ». Pour cette raison, il est nécessaire de « libérer les intelligences ». En effet, partout « on peut sentir une sorte de terreur intellectuelle en faveur de certaines représentations du monde et de l’homme ». Une terreur « soft », précise l’intervenant qui déplore que « chaque fois que l’on parle d’un débat « sans tabous », il y a fort à parier que cela veuille dire que toutes les questions seront abordées — à l’exception, bien entendu, de celles qui pourraient fâcher ».

Les questions qui sont menacées de ne plus pouvoir être formulées sont nombreuses explique Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, et les fondements font l’objet de stupéfiants détournements : « La procréation est-elle un marché comme les autres ? Pourquoi pas si ça peut aider. L’embryon humain est-il respectable ? Pas plus qu’un matériau de laboratoire. L’avortement de tous les handicapés est-il légitime ? C’est un « ordre établi » compatible avec la prohibition de l’eugénisme. Mais les lois ne sont-elles pas respectées ? ». Jean-Marie Le Méné déplore que « pour être en règle, on change la règle ». Mais aujourd’hui, « le problème est bien plus profond que l’écume de ces controverses, c’est celui de la légitimité de l’humain. L’humain jouit-il encore d’une quelconque prééminence dans le grand foisonnement du vivant ou l’étalage de la technique ? ».

-

Ces prénoms qui en disent beaucoup sur l'avenir de l'Occident

Du site "Pour une école libre au Québec" :

Ces prénoms qui disent l’avenir de l'Occident

Chronique d’Éric Zemmour sur les changements dans les prénoms donnés aux enfants français. À noter que le Québec donne aujourd’hui surtout des prénoms bilingues (Jacob, Jonathan) ou même anglais (William, Logan, Noah) alors qu’aucun des prénoms parmi les dix les plus donnés n’est un prénom typique français (Guillaume, Pierre, Luc, Jean, Jacques, Thierry, etc.), voir ici. -

Bruxelles (La Cambre), 22 mars : "Les dernières paroles du Christ en croix" de Joseph Haydn