A l’Ulg, le mardi 4 avril 2017, l'Union des étudiants catholiques de Liège et le groupe de réflexion Ethique sociale lancent un nouveau lunch débat; il est urgent de s'inscrire :

« IMMIGRATION, IDENTITÉ ET MULTICULTURALITÉ»

animé par Annie LAURENT

experte au Synode des évêques sur le Moyen Orient

Sous l’intitulé « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain », l’ « Union », cercle inter-facultaire des étudiants catholiques de Liège, et le groupe de réflexion « Ethique sociale » proposent cette année quatre rencontres sur les enjeux majeurs de la crise actuelle de l’Europe. Celles-ci ont lieu sous forme de lunchs débats organisés à l’Université de Liège dans la Salle des Professeurs de l’Université, Bâtiment du Rectorat, place du XX août, 7, 1er étage à Liège (parcours fléché à partir de la grande entrée).

Le cycle a été inauguré le 17 janvier dernier par un exposé de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, sur « Le Christianisme médiéval, creuset de l’Europe ».

La prochaine rencontre aura pour titre «Immigration, identité et multiculturalité » : un thème délicat qui sera abordé par Mme Annie Laurent, experte au Synode des évêques sur le Moyen Orient.

Journaliste et écrivain, Mme Laurent est titulaire d’une maîtrise en droit international et d’un doctorat d’Etat en science politique (Université Panthéon-Assas, Paris) pour une thèse sur « Le Liban et son voisinage », une région où elle a séjourné de nombreuses années. Elle a fondé l’Association « Clarifier » pour éclairer sur les réalités de l’Islam selon une approche pédagogique et respectueuse des personnes qui s’y réfèrent. Elle explique non seulement le credo de l’islam, mais aussi l’anthropologie qui en découle, essayant d’identifier les références, les croyances, les aspirations du musulman qui vit dans nos pays.

Mardi 4 avril prochain à 18h00 dans la Salle des Professeurs de l’Université de Liège, Bâtiment du Rectorat, place du XX août, 7, 1er étage (parcours fléché à partir de la grande entrée.). P.A.F 15 € (5 € pour les étudiants) à payer sur place.

Réservation obligatoire le 31 mars au plus tard : on peut s’inscrire

-par téléphone 04.344.10.89 ou

-par email info@ethiquesociale.org ou uniondesetudiantscatholiqueliege@skynet.be

-plus de renseignements et s’inscrire en ligne, cliquez ici : http://www.ethiquesociale.org/conference/immigration-identite-et-multiculturalite/

JPSC

Lu

Lu

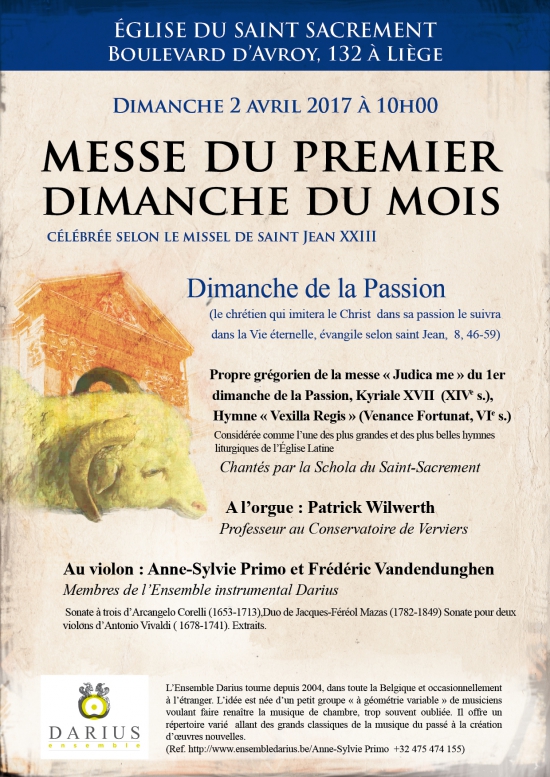

« Au cours de cette session de 5 jours, les participants ont préparé le répertoire grégorien du Mercredi des Cendres. Les différents Offices de la journée, laudes, tierces, sextes, nonnes ainsi que la messe ont été chantés dans différentes basiliques de la ville, notamment Sainte Marie Majeure et Saint Paul hors les murs ainsi que Saints Jean et Paul al Celio, dont Mgr Joseph De Kesel est le Cardinal-prêtre. Ce fut donc une journée de pèlérinage chantant à travers toute la Ville Sainte. Une expérience inoubliable.

« Au cours de cette session de 5 jours, les participants ont préparé le répertoire grégorien du Mercredi des Cendres. Les différents Offices de la journée, laudes, tierces, sextes, nonnes ainsi que la messe ont été chantés dans différentes basiliques de la ville, notamment Sainte Marie Majeure et Saint Paul hors les murs ainsi que Saints Jean et Paul al Celio, dont Mgr Joseph De Kesel est le Cardinal-prêtre. Ce fut donc une journée de pèlérinage chantant à travers toute la Ville Sainte. Une expérience inoubliable.