Lu sur le site "Eglises d'Asie" de l'Agence de Presse des Missions Etrangères de Paris :

Bangladesh : des manuels scolaires modifiés pour les rendre plus conformes à un contenu jugé « islamiquement correct »

Au mois de janvier dernier, les manuels scolaires fraîchement imprimés par le ministère de l’Education ont été distribués dans les 20 000 écoles secondaires et madrasas du Bangladesh. Si les élèves n’ont rien remarqué à première vue, les enseignants ont néanmoins été prompts à découvrir des modifications inattendues. Sans concertation, le ministère de l’Education avait en effet procédé à des innovations arbitraires, notamment dans les manuels de littérature bengalie, en gommant certains aspects profanes au profit d’un référentiel islamique.

Depuis, et face aux protestations soulevées par ce changement mené en catimini, le gouvernement dirigé par le parti de la Ligue Awami a nommé une commission pour enquêter sur l’incident, mais il a refusé de confirmer que les manuels ont été modifiés sous la pression des milieux islamistes. Pourtant, en avril dernier, l’organisation Hefazat-e-Islam (‘Protecteurs de l’islam’) avait explicitement demandé aux autorités que les manuels scolaires présentent davantage l’image d’une identité islamique. Ses représentants ont exigé en particulier le retrait de 17 poèmes et récits écrits par des auteurs non musulmans et jugés « athées ». Le Hefazat-e-Islam a demandé par ailleurs l’application de la loi coranique de la charia et exigé une réforme du système éducatif, autant de demandes portées par d’importantes manifestations de rues à Dacca en 2013.

L’école, terrain d’affrontement entre « laïcs » et « religieux »

Dans le système éducatif du Bangladesh, pays de 163 millions d’habitants en grande majorité de confession musulmane, la religion est cantonnée à une discipline et à ses manuels, selon la confession des élèves ou l’affiliation religieuse des établissements. Bouddhistes, chrétiens et hindous ont donc leurs manuels religieux, tout comme leurs camarades musulmans. Mais dans les autres disciplines, les ouvrages scolaires se doivent d’être laïques. En 2014, pour contrer l’influence grandissante des musulmans radicaux au Bangladesh, le gouvernement avait même imposé ces principes éducatifs aux 10 000 madrasas (ou écoles coraniques) du pays, les obligeant à utiliser les manuels standards jusqu’à l’équivalent de la classe de quatrième, au collège.

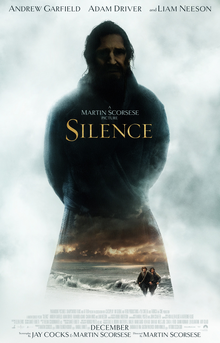

Silence!

Silence!

Du

Du