De Matteo Matzuzzi sur le site de Il Foglio :

«L'Occident est devenu le tombeau de Dieu."

Telles sont les accusations portées par le cardinal Sarah

"La culture occidentale a été organisée comme si Dieu n'existait pas. C'est nous qui l'avons tué. L'homme ne sait ni qui il est ni où il va."

Le Cardinal Robert Sarah est préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements

"La vraie crise que connaît notre monde maintenant n'est pas principalement économique ou politique, mais c'est une crise de Dieu et en même temps une crise anthropologique», écrit le cardinal Robert Sarah préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, dans une réflexion publiée dans le dernier numéro de la revue Vita e Pensiero, publié aujourd'hui. "Bien sûr, aujourd'hui, on ne parle que de la crise économique qui affecte le développement de la puissance européenne - et après seulement de ses orientations religieuses et éthiques plus spécifiques; l'intérêt économique est devenu prédominant d'une façon toujours plus exclusive".

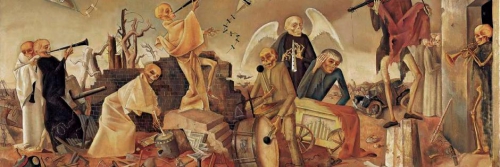

Felix Nussbaum, “Trionfo della morte”, 1944

Le silence de Dieu : l'homme postmoderne ne comprend plus l'éternité divine mystérieuse. Sans bruit, il tombe dans une agitation sourde et lancinante. Le nouveau livre du cardinal Robert Sarah.

"La culture occidentale - écrit Sarah - s'est peu à peu organisée comme si Dieu n'existait pas, beaucoup aujourd'hui ont décidé de faire sans Dieu. Comme le dit Nietzsche, pour beaucoup en Occident, Dieu est mort. Et c'est nous qui l'avons tué, nous sommes ses assassins et nos églises sont les cryptes et les tombeaux de Dieu. Un bon nombre de fidèles ne fréquentent plus, ne vont plus à l'église, pour éviter de sentir la putréfaction de Dieu; mais, ce faisant, l'homme ne sait plus qui il est ni où il va: il y a une sorte de retour au paganisme et à l'idolâtrie. La science, la technologie, l'argent, le pouvoir, le succès, la liberté jusqu'à la fin amère, les plaisirs sans limites, voilà aujourd'hui quels sont nos dieux. "

La prière est silence; trop de bruit éloigne l'homme de Dieu "On ne peut qu'être frappé par le silence de Jésus devant le Sanhédrin, le gouverneur romain Pilate et le roi Hérode. Le vrai et bon silence appartient toujours à celui qui veut quitter sa place pour la laisser aux autres, et surtout au totalement autre, à Dieu ". Le Cardinal Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin réfléchit sur la valeur de l'ascétisme chrétien.

Il est donc nécessaire de changer de perspective, explique le cardinal guinéen: «Nous devons rappeler qu'en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être» (Actes 17:28) En Lui, tout existe, il est le commencement, le siège de toute plénitude, nous dit saint Paul; sans lui, rien n'a de subsitance : chaque chose trouve en Dieu son être véritable et sa vérité; ou il y a Dieu ou il n'y a rien. Certes il y a d'énormes problèmes, des situations souvent douloureuses, une existence humaine difficile et angoissante, mais nous devons reconnaître que c'est Dieu qui donne un sens à tout. Nos préoccupations, nos problèmes, nos souffrances existent et nous préoccupent, mais nous savons que tout se résout en lui, nous savons qu'il y a Dieu ou rien. Nous le percevons non comme une évidence qui s'imposerait à nous du dehors mais qui vient de l'intérieur de l'âme, parce que l'amour ne s'impose pas par la force, mais en séduisant le cœur par une lumière intérieure. "