De CNews :

Aymeric Pourbaix et Véronique Jacquier reçoivent le père Jean-François Thomas, jésuite, et Laurent Touchagues, président du centre international d’études sur le linceul de Turin :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

De CNews :

Aymeric Pourbaix et Véronique Jacquier reçoivent le père Jean-François Thomas, jésuite, et Laurent Touchagues, président du centre international d’études sur le linceul de Turin :

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

« En tant que scientifiques, nous nous opposons fermement à l’idée que les femmes et les hommes ne sont que des constructions sociales ou des identités ressenties »

« Nous, scientifiques et médecins, appelons les radiodiffuseurs du service public à présenter fidèlement les faits biologiques et les découvertes scientifiques. Nous exigeons une rupture avec l’approche idéologique de la transsexualité et une présentation factuelle des faits biologiques selon l’état de la recherche et de la science. » Des scientifiques allemands[1] lancent un appel pour alerter l’opinion publique sur les questions de transsexualité et de genre.

Selon eux, « le point de départ est toujours la fausse affirmation selon laquelle il n’y a pas qu’un seul sexe masculin et un seul sexe féminin, mais une variété de genres ou d’étapes intermédiaires entre l’homme et la femme ». Ils déplorent que les média se soient approprié « les représentations de l’idéologie transgenre », en « niant les faits scientifiques ».

Ce qui donne lieu à une « confusion des termes » et un « glissement de sens » utilisés à des fins politiques, estiment-ils[2]. Et à un « battage médiatique » à destination des jeunes (cf. Entre pronom iel et télé transgenre pour les 9/12 ans). La conséquence : « le nombre d’enfants et de jeunes traités pour dysphorie de genre a été multiplié par vingt-cinq en moins de dix ans ».

« En tant que scientifiques, nous nous opposons fermement à l’idée que les femmes et les hommes ne sont que des constructions sociales ou des identités ressenties », affirment les signataires de l’appel.

Sources : Die Welt (02/06/2022) ; Juristes pour l’enfance (01/06/2022)

[1] Initiateurs et premiers signataires : Dr. Uwe Steinhoff, professeur et chef du département de politique et d’administration publique à l’Université de Hong Kong ; Biologiste diplômée Rieke Hümpel, biologiste diplômée, rédactrice indépendante et journaliste, Berlin ; docteur Alexander Korte, médecin-chef à l’Université Ludwig Maximilian de Munich ; Axel Meyer, PhD, biologiste de l’évolution à l’Université de Constance ; docteur Antje Galuschka. Biologiste, Techau ; docteur Michael Hümpel, biochimiste, Lübeck ; Ilse Jacobsen, PhD, vétérinaire et professeur d’immunologie microbienne à l’Université Friedrich Schiller d’Iéna ; MSc Marie-Luise Vollbrecht, Master of Science; Doctorant à l’Université Humboldt, Berlin ; docteur Sandra Kostner, sociologue, Stuttgart ; Dr. Wolf-Dieter Schleuning, médecin et biologiste moléculaire, Berlin ; Dr. médical Aglaja Valentina Stirn, professeur de médecine psychosomatique et de médecine sexuelle, Université de Kiel ; Dr. Dipl.-Psych. Jorge Ponseti, Hôpital universitaire du Schleswig-Holstein, Kiel ; Dr. concernant. bien sûr Klaus-Dieter Rosenbaum, biophysicien, Université de Greifswald ; Dr. Herwig Baier, neurobiologiste, Martinsried ; Dr. Michael Wink, Institut de pharmacie et de biotechnologie moléculaire, Université de Heidelberg ; Dr. Max von Tilzer, Écologie aquatique, Université de Constance ; Dr. Andreas Schmid, Gestion publique, Université de Hanovre ; Dr. Felix Plamper, Institut de chimie physique, TU Bergakademie Freiberg ; docteur concernant. bien sûr habil. Jürgen Lampe, informaticien et consultant informatique, Francfort ; Dr. Jörg Matysik, chimie analytique, Université de Leipzig ; Dr. Ernst-Erich Doberkat, informaticien, TU Dortmund ; Dr. Bernd Bohrmann, biologiste, Hoffmann LaRoche ; Dr. Klaus Wagner, Prof. em. à l’Institut d’informatique de l’Université de Würzburg ; Dr. Klaus Morawetz, Physique théorique, Université des sciences appliquées de Münster ; Dr. Siegfried Scherer, Université technique de Munich, École des sciences de la vie ; Dr. Thomas Nattermann, Institut de physique théorique, Université de Cologne ; Dr. Heribert Vollmer, professeur, Faculté de génie électrique et d’informatique, Leibniz Universität Hannover ; Dr. Gerd Wagner, informaticien, Université technique de Brandebourg Cottbus-Senftenberg et Université Old Dominion, États-Unis ; Dr. Helmut Niegemann, psychologue de l’éducation et des médias, Université d’Erfurt ; docteur médical Klaus Ueberreiter, médecin-chef et chef du cabinet de chirurgie plastique à la Birkenwerder Park Clinic, Birkenwerder ; Dr. Ulrike Gimsa, immunologiste, Institut de recherche sur la biologie des animaux de ferme (FBN) Dummerstorf ; Dr. concernant. bien sûr Gisela Müller-Plath, psychologue diplômée, doctorat en neurosciences, chaire de psychologie des nouveaux médias et méthodologie TU Berlin ; Dr. Paul G. Layer, Université technique de Darmstadt, Biologie du développement et neurogénétique, Darmstadt ; Dr. Marion Felder, chargée de cours universitaire en sciences de l’éducation, Cologne/Coblence ; Dr. médical Heinrich Schmidt, médecin (spécialiste en pédiatrie), Munich ; Georg Meggle, philosophe, émérite à l’Université de Leipzig / invité à l’Université américaine du Caire (AUC) ; Dr. Markus U. Mock, informaticien, Université des sciences appliquées, Landshut ; Dr. Peter Bender, Faculté de génie électrique, d’informatique et de mathématiques, Université de Paderborn ; Dr. Bernd Ahrbeck, Formation psychanalytique, Université psychanalytique internationale de Berlin ; Gerd Wechslung, (retraité) Informatique théorique, Université Friedrich Schilller d’Iéna ; Dr. Barbara Holland-Cunz, politologue spécialisée en politique et genre, Gießen ; Dr. Alan Rendall, mathématicien, Université de Mayence ; Ernst Peter Fischer, historien des sciences, Heidelberg Dr. juridique Günter Reiner, avocat, Université Helmut Schmidt de Hambourg ; Jochen Schaaf, professeur de musique, IFEN, Luxembourg ; Dr. Inken Prohl, professeur d’études religieuses, Université de Heidelberg ;Dr. Robert Wagner, professeur de gestion internationale, Nordhausen ; docteur Annette Diehl, médecin généraliste, Cologne ; docteur Thomas Sukopp, philosophe, Université de Siegen ; docteur médical Jochen Hümpel, interniste, Lübeck ; docteur médical vétérinaire Markus Lau, vétérinaire, PDG Essen ; Dr méd. Gabriele Tschink-Enderlin, médecin, Berlin ; docteur Ulrich Oberdieck, biochimiste, Berlin ; docteur med Regina Nause, spécialiste en neurologie et psychiatrie, Lutherstadt Eisleben ; docteur médical vétérinaire Franziska Doebelt, vétérinaire à la retraite, Brême ; docteur med Reinhard Horowski, Chief Executive Officer (CEO), spécialiste en pharmacologie ; docteur Philipp Schult, Hôpital universitaire de Bonn ; docteur Renate Försterling, médecin, Berlin ; docteur Christian Mézes, Département de physique, Université pédagogique de Schwäbisch Gmünd ; docteur phil. Kathrin Thrum, psychologue diplômée, Bad Tölz ; docteur médical Herwig Finkeldey, anesthésiste, Berlin ; docteur Heinz Palla, anesthésiste, Berlin ; docteur concernant. bien sûr Stefan Rauschen, biologiste, Jülich ; docteur med Margot D. Kreuzer, spécialiste en médecine psychosomatique, psychothérapie, psychanalyse, psychothérapie traumatologique, sexothérapie, Rosenheim ; docteur Jessika Piechocki, pédagogue, Halle/Saale ; docteur médical Gerd Jansen, docteur Fürstenfeldbruck ; docteur médical Inga Wermuth, médecin, Munich ; docteur médical Sabine Drubba, médecin, Munich ; docteur médical Maike Kohnert, médecin, Bad Tölz ; docteur Ingeborg Kraus, Dipl.-Psych. PP, thérapeute en traumatologie, superviseur et évaluateur, Karlsruhe ; docteur Carsten Grötzinger, biologiste moléculaire et chercheur sur le cancer à la Charité – Universitätsmedizin Berlin ; Christiane Härdel, spécialiste en neurologie, Berlin ; Dr PD habil. Timur Sevincer, psychologue, Hambourg ; Bijan Kafi, responsable de la communication d’une fondation de financement scientifique, Brême ; docteur Imke Otten, spécialiste en neurologie/psychiatrie, Berlin ; docteur phil. Sibylle Paulsen, psychothérapeute analytique pour enfants et adolescents, Berlin ; docteur Anna von Wirth, médecin, Munich ; Susanne Storm professeur de respiration, Berlin ; Psychologue diplômée Stefanie Bode, psychologue diplômée, psychothérapeute psychologique, MA science politique, Fribourg ; Psychologue diplômée Gela Becker, psychologue diplômée, Berlin ; Psychologue diplômée Claudia A. Denscherz, psychologue diplômée, Munich ; Hannes Ulrich, psychologue, sexologue, Berlin ; Hanneke Kouwenberg, médecin, spécialiste en médecine nucléaire et radiologie ; Christoph Ahlers, psychologue clinicien du sexe, spécialiste du sexe, Berlin ; Petra Patzwaldt, psychologue clinicienne, éducative et de crise certifiée et licence en éducation, Hambourg ; Arne Brettschneider, psychologue, Cologne ; Peter Grande, biochimiste ; -Psych. Münevver Köse-Yanar, psychothérapeute psychologique, psychanalyste, Berlin ; Psychologue diplômée Rosel Kohlberger, psychothérapeute psychologique, Mönchengladbach ; Gunda Schumann, avocate et sociologue, Berlin ; Psychologue diplômée Imogen Schäfer, psychologue, psychothérapeute/ psychanalyste, Berlin ; Psychologue diplômée Stefanie Heinrich, psychothérapeute psychologique à la retraite, Berlin ; Brigitte von der Twer, spécialiste en médecine générale, psychothérapie, Mittenwalde ; Diplômée en médecine Silke Hildebrandt, médecin, Munich ; -Psych. Caroline Schenkenbach, psychothérapeute psychologique et psychanalyste, Heidelberg ; Psychologue diplômée Birgit Reichardt, Psychologue.Psychothérapeute/Psychanalyste, Berlin ; Hannelore Pottag, thérapeute familiale et conjugale, Berlin ; Kerstin Komischke, psychologue diplômée, Munich ; Johanna Naumann, psychanalyste, Hambourg

[2] En Allemagne, « une réforme de la loi sur les transsexuels [est] prévue par les Verts et le FDP, selon laquelle à l’avenir chacun devrait pouvoir changer son genre par un acte de parole, et les enfants de plus de quatorze ans devraient pouvoir décider sur une adaptation hormonale et chirurgicale au sexe opposé, même contre la volonté de leurs parents. »

Chers amis,

Marthe Gautier, qui a participé à la découverte de la trisomie 21 aux côtés de Jérôme Lejeune, est décédée le 30 avril 2022. La Fondation Jérôme Lejeune a aussitôt publié un communiqué de presse pour saluer la mémoire de celle qui fut cosignataire de cette découverte.

Des articles de presse se sont fait le relai d’une polémique récente, portant atteinte à la mémoire de Jérôme Lejeune et au rôle majeur qu’il a joué dans cette découverte. Si autour de vous, des personnes ont été troublées, voici quelques éléments de réponses que vous pourrez leur apporter.

Le Professeur Lejeune a toujours remercié et salué publiquement le travail de Marthe Gautier, y compris devant les instances les plus officielles. Il est très facile de trouver ses hommages, dans ses publications et ses conférences.

Quant à l’accusation d’une forme d’usurpation de la part de Jérôme Lejeune, il est aisé d'y répondre sur le fond. Les documents d'époque – notamment la correspondance avec Marthe Gautier - et les différents témoins oculaires ne laissent aucun doute : c'est bien Jérôme Lejeune qui a été l'âme de cette découverte : c'est lui qui a fourni le travail de recherche, l'analyse et qui a eu l'intuition. Marthe Gautier a, elle, rapporté la technique nécessaire de culture des tissus des Etats-Unis où elle l’avait apprise, technique que Jérôme Lejeune et elle ont ensuite améliorée pendant 2 ans, et qui a permis à Jérôme Lejeune de réaliser les observations qu'il espérait pour confirmer ses hypothèses : le "mongolisme" était dû à une aberration chromosomique. Jérôme Lejeune avait déjà publié plus de 20 articles sur le sujet entre 1952 et 1957 (donc avant la découverte de 1958), Marthe Gautier aucun, car elle était cardiologue et ne s'intéressait pas à ce que l'on nommait encore à l'époque "mongolisme".

Marthe Gautier a bien signé la publication, elle n'en a pas été exclue. Elle a signé en second. Elle n'est donc pas évincée, ni oubliée. Et l'ordre des signatures reflète bien le travail : Jérôme Lejeune (qui mène la recherche et a l'intuition, qui doit signer en premier), Marthe Gautier (collaboration très utile, qui doit signer au milieu), Pr. Turpin (le patron qui signe toujours en dernier).

Enfin, une analyse détaillée montre que les affirmations de Marthe Gautier sont contradictoires entre elles et avec tous les documents.

En voici quelques exemples :

- Marthe Gautier dit que sans la photo (que J. Lejeune lui aurait 'volée'), elle ne pouvait pas publier. Mais la publication ne comporte aucune photo.

- Elle dit que Jérôme Lejeune ne savait rien faire, qu'il n'était qu'un jeune stagiaire CNRS. Jérôme Lejeune, chargé de recherche CNRS (mais pas patron de l'équipe, c'était Turpin), était déjà expert auprès de l'ONU et part justement cet été-là donner des cours de génétique en Californie, dans le service du Pr. Beadle, prix Nobel. Pendant ses 3 mois d'absence, Marthe Gautier ne trouve aucun autre caryotype à 47 chromosomes, mais dès son retour, Jérôme Lejeune trouve 2 nouveaux cas. Ce qui permet de publier. Jérôme Lejeune savait qu’un seul cas, non confirmé, ne permettait pas la publication.

- Il faut remarquer que pendant ces trois mois d’absence de Jérôme Lejeune, Marthe Gautier ne fait pas avancer cette recherche : elle ne trouve aucun autre cas, ne rédige pas la publication et ne la propose pas au Pr. Turpin. Pourquoi ne le fait-elle pas si c’était elle le moteur de cette recherche ? Il faut attendre le retour de Jérôme Lejeune pour que tout avance.

Par ailleurs, Marthe Gautier n'apporte aucun élément de preuve : il faudrait donc se fier à ses seules allégations ? Pourquoi sa parole aurait plus de poids que la parole du Professeur Lejeune, les documents écrits, les témoignages et la reconnaissance immédiate par la communauté internationale (y compris la Fondation Kennedy qui envoie des enquêteurs dans le laboratoire, en l'absence de J. Lejeune, pour déterminer le responsable de la découverte, et qui récompense Jérôme Lejeune). Le fait que les journaux aujourd’hui reprennent en boucle les propos de Marthe Gautier, (sans travail de fond (y compris l’INSERM) car aucun n’a demandé à rencontrer les témoins de l’époque ni à consulter les archives et les preuves documentaires), ne signifie pas qu’ils ont raison.

Comme dans toutes les découvertes, il y a eu un travail d’équipe, où chacun a eu sa part, mais à l’évidence chacun n’y a pas joué le même rôle. Marthe Gautier a rapporté une technique utile pour avancer dans la recherche, mais la technique n’a jamais fait une découverte. Et quand on lit les documents de l'époque - carnet d'analyse tenu par Jérôme Lejeune, journal intime, courriers avec l'équipe, etc. - il n'y a vraiment aucun doute, c'est bien J. Lejeune qui analyse, fait des hypothèses, vérifie, compte les chromosomes, rédige et 'travaille' le patron, le Pr. Turpin, pour qu'il accepte la publication d'une observation tellement originale qu'il craint de paraître ridicule… (il semblait en effet si étrange que les mongoliens aient un chromosome en trop et non en moins). Donc non seulement Marthe Gautier n’a pas été spoliée, mais sans Jérôme Lejeune, il n’y aurait pas eu de publication et elle n’aurait pas été cosignataire d'une découverte majeure dans le champ de la génétique, hors de son domaine de prédilection qu'était la cardiologie.

Dernier commentaire : parmi tous ceux qui accusent J. Lejeune, à partir des propos personnels de Marthe Gautier (sans chercher un instant à les confronter aux documents et aux témoignages d'époque), beaucoup sont des scientifiques. Le procédé intellectuel ne semble pas relever d'une démarche scientifique mais subjective. C'est évidemment l’œuvre du Pr. Lejeune et celle de la Fondation Lejeune qui sont visées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Jérôme Lejeune, vous pouvez lire la Biographie "Jérôme Lejeune, la Liberté du savant", par Aude Dugast, aux éditions Artège, (2019). Un chapitre de cet ouvrage est intégralement consacré à la découverte. À la lecture de ce livre, qui n'est pas un roman mais est construit exclusivement à partir des documents et des témoignages (référencés), il n'y a aucun doute. Les faits sont là. Jérôme Lejeune force l'admiration.

Découverte de la trisomie 21 :

ce qu’en disent témoins oculaires de la découverte et anciens collaborateurs du laboratoire.

|

| 8 questions / réponses sur la controverse à propos de la découverte de la trisomie 21 |

"Acte de foi", disais-je. Sur ce point et plus précisément à l'égard de Dieu, il m'arrive souvent de penser que, si je suis croyant, je le dois en partie au fait que je n'ai pas assez de foi pour être athée. Souscrire au mot d'un Bertrand Russel qui voit l'univers comme étant une "machine sans âme qui suit une trajectoire aveugle dans l'infini de l'espace et du temps", très peu pour moi! Le hasard régnant en maître absolu pour justifier l'évolution, voilà qui n'est pas prêt de me convaincre. Entre une amibe et Einstein, quel contraste! Considérant le fait que toute existence provient d'une autre existence, ma logique m'entraine à penser qu'à la base de tout, il n'y a pas un éternel néant par lequel rien ne peut naître, ni une intemporelle réalité sans vie, sans intelligence et sans conscience d'elle-même, mais un Etre sans commencement ni fin, qui peut seul, donner de l'être, de la vie, de l'intelligence et de cette conscience d'exister qui est le propre de l'homme. "Alors même que l'univers entier m'écraserait, écrivait Pascal, je serais encore plus grand que lui car lui n'en saurait rien, tandis que moi, je le saurais" Pour prendre un exemple simple: autant je peux admettre qu'un menuisier a fabriqué un meuble, autant il m'est impossible de croire qu'un meuble a fabriqué un menuisier. "Un mécanicien qui a pour origine un moteur", n'est-ce pas, quelque part, ce que sont amenés à admettre ceux qui partent d'un grand moins pour expliquer un grand plus; d'une chose pour expliquer un être?

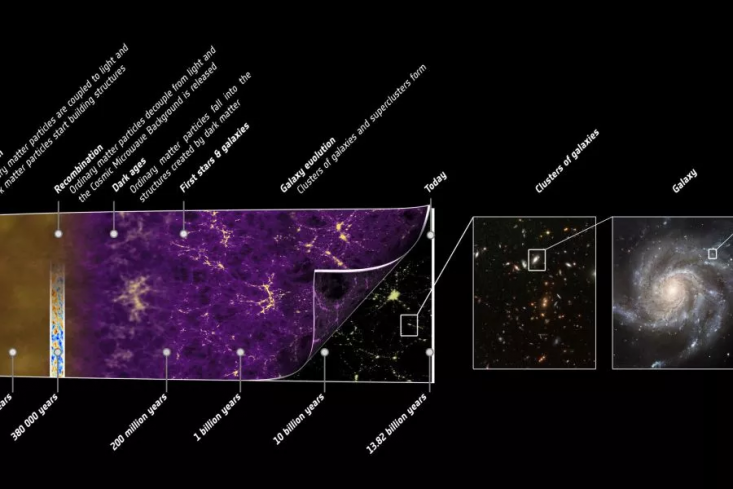

À quoi ressemblait la gravité au moment de la création ? Les chercheurs de l'Observatoire du Vatican progressent vers une réponse. Lu sur le National Catholic Register du 5 mai 2022:

« L'Observatoire du Vatican a annoncé la semaine dernière un nouveau modèle mathématique - rédigé par deux prêtres catholiques - pour décrire le fonctionnement de la gravité au moment de la création de l'univers.

La découverte repose sur la compréhension des scientifiques de la façon dont les lois de la gravité se sont comportées au moment du Big Bang, lorsque l'univers s'est soudainement et rapidement étendu vers l'extérieur à partir d'un petit point dense connu sous le nom de singularité.

Le nouveau modèle, proposé par les pères Gabriele Gionti et Matteo Galaverni du diocèse de Reggio Emilia-Guastalla, cherche à décrire, à l'aide de mathématiques, comment la gravité aurait fonctionné au milieu de ce qu'on appelle «l'inflation cosmologique», c'est-à-dire cette expansion rapide de l'univers pendant et après le Big Bang.

Les effets de la gravité sur les grands objets de l'univers, tels que les planètes et les étoiles, sont décrits par les scientifiques selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein . En revanche, les plus petits objets de l'univers - atomes, électrons, quarks, etc. - se comportent selon des règles très différentes, connues sous le nom de mécanique quantique.

En tant que tel, les scientifiques recherchent depuis des années une théorie quantique de la gravité - une théorie qui expliquerait comment la gravité fonctionnait pendant le Big Bang, lorsque l'univers était incroyablement lourd et dense, mais aussi incroyablement petit. Les recherches des prêtres font partie d'un effort plus large de la communauté scientifique pour comprendre les tout premiers instants de l'univers.

De Pierre de Riedmatten sur la Sélection du Jour :

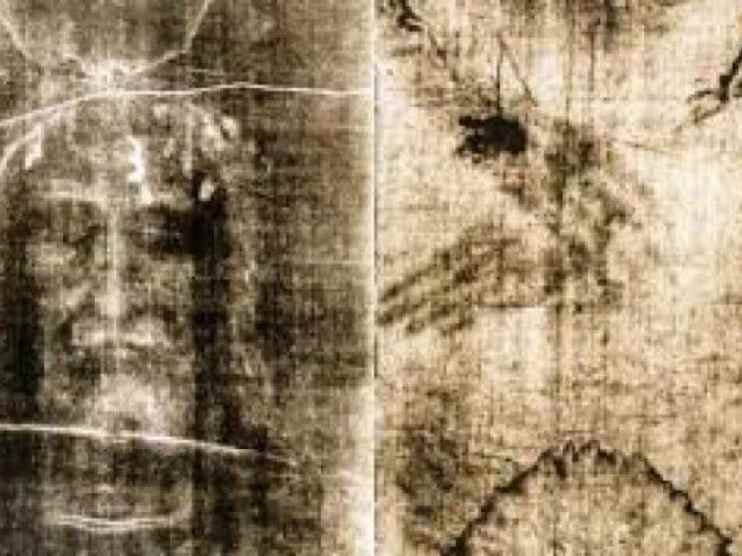

La nouvelle datation du Linceul de Turin par rayons X

Une équipe de scientifiques italiens, derrière le Professeur Giulio Fanti (Université de Padoue), vient de publier une nouvelle étude, selon laquelle le Linceul de Turin daterait bien de l’époque du Christ et non du Moyen Âge, contrairement à ce que le fameux test au C 14 de 1988 avait affirmé et laissé dans la mémoire collective comme une vérité incontournable.

En 2013, le Professeur Fanti avait déjà montré, par une analyse en Spectroscopie Infrarouge et en Spectroscopie Raman, que le tissu du Linceul avait pu être fabriqué au tournant de l’ère chrétienne. « La Sindone ? Sono sicuro : è del I° secolo », avait-il alors écrit. Mais ses livres n’ont pas été traduits en français, de sorte que ce résultat n’a été connu que par un public très restreint. En examinant une douzaine de tissus de lin, datés de 3 500 ans av. JC jusqu’à l’époque actuelle, le Professeur Fanti avait en effet observé une diminution de l’amplitude du pic d’absorption spectroscopique de la cellulose, ce qui caractérise le vieillissement cristallographique de cette molécule. Après avoir établi la loi correspondant à ce vieillissement, il a testé un petit échantillon de lin, dont il a affirmé qu’il provenait du Linceul de Turin, et il a pu ainsi le dater de l’époque du Christ, à +/- 250 ans près.

La nouvelle méthode, par Rayons X (analyse WAXS, « diffusion des rayons X grand angle »), procède de la même démarche : déterminer une loi de dégradation structurelle de la cellulose sur une douzaine de tissus de lin, datés de 3 000 ans av. JC jusqu’à l’époque actuelle. Le test aux Rayons X d’un très petit échantillon (0,5mm x 1mm), indiqué comme provenant du Linceul de Turin, permet de placer la courbe de réponse dans la zone des tissus ayant 2 000 ans. Cette étude, conduite par l’Institut de Cristallographie de Bari, a été approuvée et publiée le 11 avril 2022 dans la revue « Héritage ». Il reste cependant à confirmer, sur d’autres objets, cette nouvelle méthode de datation ; et à s’assurer que l’échantillon provient bien, sans conteste possible, du Linceul de Turin.

Cette nouvelle étude aux rayons X viendrait donc confirmer la très grande ancienneté du Linceul de Turin qui est par ailleurs attestée par bien d’autres éléments objectifs. Notamment la couture longitudinale supérieure n’existe sur aucun tissu ancien fabriqué en Europe, mais elle existe sur des tissus retrouvés à Massada (forteresse juive prise en l’an 73 par les Romains), dont un fil a justement été utilisé pour effectuer la calibration de la nouvelle étude ; les traces des pièces ayant fermé les yeux du supplicié correspondent à des pièces fabriquées uniquement en Palestine, entre 29 et 32 ap. JC ; et surtout, le Linceul présente quatre séries de quatre trous en forme de L, qu’un iconographe a dûment « écrites » à Constantinople sur une gravure d’un manuscrit, daté de 1195 au plus tard et conservé actuellement à Budapest.

On peut alors se demander pourquoi le test au C 14 de 1988 serait disqualifié ? En dehors des arguments déjà avancés à l’époque, il y a plusieurs éléments nouveaux :

- d’une part, les résultats bruts des tests effectués par les trois laboratoires (Arizona, Oxford et Zürich), ont enfin été communiqués, en 2017, par le British Museum, alors que leur publication avait toujours été refusée. L’analyse statistique de ces « Raw Data », pilotée par Tristan Casabianca et publiée en mars 2019 dans la revue Archaeometry, a montré : que les trois échantillons sont encore moins homogènes que ce que l’on croyait (cf. revue Nature - n° 337, de février 1989) pour ce qui concerne leur teneur en C 14, alors qu’ils proviennent du même morceau de tissu de 7cm x 1cm ; et que l’âge le plus faible trouvé conduirait à une date calendaire postérieure à la présentation du Linceul à Lirey, vers 1356 ;

- d’autre part, la nouvelle étude ci-dessus souligne que le tissu a peut-être subi diverses pollutions carbonées, restées dans les espaces entre les fibres (50% de la surface), lesquelles n’auraient pas pu être totalement nettoyées, faussant ainsi la datation obtenue ;

- enfin, selon l’hypothèse de Jean-Baptiste Rinaudo sur la formation de l’image visible sur le Linceul, le tissu a pu, en même temps que le flux de protons qui aurait produit l’image, recevoir un important flux de neutrons émis également par le corps du supplicié : il aurait ainsi été enrichi aussitôt en C 14 (par action des neutrons sur les molécules d’azote contenues dans le liant), rendant inapplicable toute datation par cette méthode (laquelle est parfaitement applicable à d’autres objets).

Au total, ce tissu reste toujours « provocation à l’intelligence », comme le disait déjà, en 1998, le pape Jean-Paul II.

Pour aller plus loin : 2000 ans d’histoire du Linceul de Turin vus aux Rayons X

Deux prêtres révolutionnent la théorie du Big Bang

Deux astrophysiciens de l’Observatoire du Vatican affirment avoir découvert une approche « mathématique radicalement nouvelle du moment initial du Big Bang ».

C'est ce qu'annonce le Bureau de presse du Saint-Siège dans un communiqué le 29 avril 2022. Les Pères Gabriele Gionti et Matteo Galaverni remettent en cause la fiabilité de l’approche mathématique de la gravité connue sous le nom de ‘théorie gravitationnelle Brans-Dicke’ et proposent une « nouvelle technique très prometteuse pour comprendre le comportement de la gravité aux tout premiers instants de l’univers ».

Dans un article publié le 15 avril dans la prestigieuse revue Physical Review D, les deux prêtres italiens envisagent l’existence d’un nouveau « cadre » d’appréhension de la gravité dans lequel « la force gravitationnelle s’étend à l’infini tandis que la vitesse de la lumière s’approche de zéro ». Cette « nouvelle perspective » pourrait à la fois permettre de mieux comprendre les débuts de l’Univers, les théories sur son « expansion initiale rapide », notamment celle du Russe Alexei Starobinsky, et la recherche d’une « théorie quantique plus générale de la gravité », estiment ses auteurs.

Du site "Pour une école libre au Québec" :

La vérité sur l'affaire Galilée, l'hypothèse sans preuve (rediff)

24 avril 2022

Le 22 juin 1633, un certain Galilée fut condamné à Rome par le tribunal du Saint Office. La sentence prononcée par des cardinaux de l’Eglise catholique — appelés en la circonstance « inquisiteurs généraux », fut la suivante : « Nous te condamnons dit le jugement à la prison formelle de ce Saint Office pour le temps qu’il nous plaira de fixer. De plus, au titre d’une pénitence salutaire, nous t’ordonnons de réciter les 7 psaumes de la pénitence salutaire, une fois par semaine, pendant les trois prochaines années... ». Et pourtant, Galilée ne fit pas un seul jour de prison… Il ne récita pas plus les psaumes de la pénitence salutaire puisqu’il confia ce pensum à sa fille religieuse qui s’en acquitta dûment. Et Galilée termina ses jours tranquillement à Arcetri, près de Florence, où il vécut jusqu’à sa mort en 1642.

Le nom de Galilée est généralement associé à un symbole, parfois même à un mythe, celui de la résistance à l’obscurantisme religieux en général et catholique en particulier. Pourtant qui connaît réellement Galileo Galilei, fils de Vincenzio Galilei né à Pise le 15 février 1564 ? Quelles furent ses spécialités scientifiques ? Qu’a-t-il inventé et légué à la science et à la postérité ? Peut-on parler à son endroit de victime de l’Église et de l’obscurantisme ? Bref, pourquoi Galilée fut-il condamné par l’Église catholique ? C’est ce que l’émission ci-dessous vous propose de découvrir en compagnie de l’historien Aimé Richardt, grand prix d’Histoire de l’Académie française, pour son Fénelon, et auteur récemment de La Vérité sur l’affaire Galilée [1].

Écoutez l'émission de Canal Académie avec Aimé Richardt (1 heure 1 minute) :

Votre fureteur ne prend pas en charge ce fichier audio, télécharger le mp3 !

De Giovanni Bernardi sur La Luce di Maria :

Dernière étude sur le linceul - Ce qu'ils ont découvert bouleverse les conclusions précédentes

20/04/2022

Une nouvelle étude sur le Saint Suaire contredit ce que divers chercheurs ont tenté d'affirmer ces derniers temps, et dévoile ce qui est l'un des plus grands mystères que la science ait jamais rencontrés, mais qui est pourtant parfaitement clair aux yeux de la foi.

Les conclusions de l'étude présentent en fait de nouvelles données sur le tissu le plus mystérieux de l'humanité, nous ramenant une fois de plus à Jérusalem, au jour où toute l'histoire a changé à jamais.

source web de la photo

Le Suaire est un miracle qui continue sans interruption à nous ramener à ce moment unique, il y a deux mille ans, au jour où le Seigneur Jésus a vaincu la mort pour toute l'humanité, donnant la vie éternelle à tous ceux qui décident de croire en Lui et en son chemin de rédemption du péché et de l'iniquité du mal.

L'objet le plus mystérieux de toute l'histoire

Il s'agit de l'objet archéologique le plus étudié au monde, qui a impliqué des milliers de scientifiques et de professeurs de dizaines de disciplines différentes au cours des siècles. Aujourd'hui encore, il reste de nombreux mystères inexpliqués que seul le regard de la foi peut aligner, au point d'être touché par cet objet extraordinaire.

Chaque année, de nouvelles études sont menées sur le voile spécial qui a été placé sur le corps de Jésus une fois sur le Saint-Sépulcre. Les dernières recherches révèlent un fait très intéressant, rapporté par le journal Libero dans un article du journaliste Antonio Socci. L'étude, quant à elle, est parue dans la revue scientifique "Heritage" et s'intitule "X-ray Dating of a Turin Shroud's Linen Sample".

Elle a été réalisée par les scientifiques du CNR Liberato De Caro, Teresa Sibillano, Rocco Lassandro et Cinzia Giannini, en collaboration avec le professeur Giulio Fanti de l'université de Padoue. La recherche applique une nouvelle méthode pour retrouver la date d'origine du suaire. L'analyse des fils de lin permet d'étudier "le degré de vieillissement naturel de la cellulose qui constitue les fibres des fils de lin de l'échantillon étudié, par analyse aux rayons X".

La conclusion extraordinaire de la recherche

La conclusion est extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Il explique que le tissu du Linceul est beaucoup plus ancien que ce que l'on voudrait nous faire croire suite à la datation au radiocarbone de 1988, qui a tenté de mystifier l'origine du Linceul en affirmant qu'il n'avait que sept siècles. Ces conclusions ont été remises en question par divers spécialistes, qui ont longtemps demandé les données des expériences qui ont conduit à ces conclusions aujourd'hui considérées comme totalement non fiables.

En particulier avec les conclusions critiques de quatre chercheurs publiées dans les plus importantes revues internationales, dont la revue d'Oxford Archaeometry, du laboratoire de recherche d'Oxford pour l'archéologie et l'histoire de l'art. Au contraire, les résultats de cette dernière étude affirment au contraire qu'il y a une compatibilité totale avec l'hypothèse que le Suaire est une relique de 2000 ans, comme l'affirme la tradition chrétienne.

Lire également : Saint Suaire : une universitaire livre un témoignage choquant | Voici ce qu'elle a découvert

La condition pour que cette thèse soit possible est que le linceul ait été conservé à des températures environnementales plus élevées que celles enregistrées en Europe. Il y a sept siècles, le Suaire a été apporté en Europe par le chevalier Godefroid de Charny, qui a fait construire une église à Lirey, en France, pour préserver le tissu sacré qui a enveloppé le Christ pendant sa Passion.

source web de la photo

Mais avant son arrivée sur le Vieux Continent, elle se trouvait au Moyen-Orient. Et les températures requises pour le type de conservation mentionné dans l'expérience sont précisément celles qui sont typiques du Moyen-Orient. De plus, l'étude explique que l'arrivée en Europe a permis la conservation du tissu, ce qui a permis de limiter le vieillissement naturel de la cellulose du lin, mais aussi de préserver l'image du corps sur celui-ci.

Lire également : Jésus se lève le troisième jour - La signification du chiffre trois dans les Saintes Écritures

Reste le mystère de l'impression de l'image sur le tissu, qui renvoie à un phénomène de photoradiaison de nature inconnue, rappelle Socci dans son article. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'âge du tissu est de deux mille ans et qu'il provient de la région de Jérusalem, la même région où Jésus-Christ a été torturé et crucifié, comme en témoigne le suaire.

Lire également : New Scientific Technique Dates Shroud of Turin to Around the Time of Christ’s Death and Resurrection

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

Jacques Testart : « Croire que la science a réponse à tout, a raison sur tout, relève du dogmatisme »

Face au « caractère élitiste et autoritaire de la communauté scientifique, souvent imbue de ses prérogatives », le citoyen est « légitime » pour juger les institutions et ce qu’elles produisent, estime le scientifique. D’ailleurs « de nombreuses mobilisations et initiatives ont engagé une réaction démocratique, souhaitant un nouveau pacte social pour une science citoyenne, responsable et solidaire », se réjouit-il.

« La noble démarche scientifique pour découvrir et comprendre le monde est très souvent sous-tendue par la volonté utilitaire de maîtriser et de mettre en marché, surtout depuis que la science est devenue technoscience au XXe siècle », souligne Jacques Testart (cf. Faut-il arrêter la recherche scientifique ?). Dès lors, face à « la marchandisation des savoirs et du vivant », il est « absolument légitime et urgent de soumettre la technoscience à un examen critique ». Avec « des procédures » validées afin qu’il revienne aux citoyens de décider « effectivement du bien commun » (cf. 40 ans du 1er bébé éprouvette : entre “puissance prométhéenne des chercheurs”, “ambitions mercantiles des industriels” et “exigences de certaines minorités”).

Source : Largeur, Andrée-Marie Dussault (23/03/2022) – Photo : iStock

Lu sur le Forum Catholique ("Ecclesiola"):

29 mars 2022

Un article de France Info et un reportage de France 3 Régions Occitanie du 12-09-2018, mis à jour le 12-06-2020, présentaient « Montpellier : 9 étudiants travaillent sur une bactérie révolutionnaire pour la contraception féminine ».

Ces étudiants en master de biologie synthétique, encadrés par des enseignants-chercheurs, cherchent à élaborer un probiotique spermicide. Ils sont endoctrinés par le malthusianisme : « L’idée est venue quand nous avons parlé entre nous des problèmes de natalité et de surpopulation dans les pays [en voie] de développement », ils évoquent aussi les problèmes environnementaux et voient dans ce projet « une contraception naturelle simple » préférable à la consommation d’hormones contraceptives.

Et on apprend, dans un article de France Info du 16-11-2018, mis à jour le 12-06-2020, et dans un article du Midi Libre du 31-10-2018, que ces 9 étudiants ont obtenu en octobre 2018 la médaille d’or, mention « Best education and public engagement », au concours international du MIT (Massachussets Institute of Technology) de Boston pour leur projet de contraception bactérienne « vagineering ». Il s’agit du concours international de biologie synthétique : International Genetically Engineered Machine (iGEM). Comme l’indique l’intitulé du concours en anglais, la transgénèse y est à l’honneur. Actuellement, le projet « vagineering » est toujours à l’étude.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » quand la biologie, littéralement le discours sur la vie, devient une guerre contre la vie. Quelle horreur de faire travailler les meilleurs étudiants à cette entreprise malthusienne ! Quelle horreur de croire qu’il y aurait des êtres humains de trop sur terre ! Ce projet montre que, désormais, il y a des masters impossibles pour des étudiants catholiques respectant la vie.

Nom du lien

Nom du lien

Nom du lien

L'éclairage de Mgr Léonard sur le livre de Bolloré et Bonassies (Dieu, la science, les preuves) a été publié dans la revue La Nef du mois de février 2022 et reproduit (mais pas in extenso) sur didoc.be :

L'aube d'une révolution?

Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies ont publié à l’automne dernier Dieu, la science, les preuves qui est un véritable best-seller avec déjà plus de 100.000 exemplaires vendus. Nous reproduisons ici une bonne partie de la recension que Mgr Léonard en a faite.

L’ouvrage de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, Dieu, la science, les preuves, préfacé par le prix Nobel de physique, Robert W. Wilson, est, en tous points, remarquable.

Après une introduction consacrée à la notion même de preuve scientifique, il établit que la certitude de la mort thermique de l’Univers, liée à son entropie croissante, à son inéluctable désorganisation, implique nécessairement aussi qu’il a eu un commencement, ce que confirme la théorie du Big Bang, universellement acceptée aujourd’hui. Celle-ci consiste à affirmer que l’Univers physique que nous connaissons s’est développé à partir de ce que l’abbé Georges Lemaître, un des auteurs de cette théorie (qui n’était pas jésuite mais un simple prêtre diocésain), appelait familièrement un « atome primitif » contenant toute l’énergie, la matière et l’information qui se déploieraient progressivement, dans l’espace-temps, engendré lui-même avec l’explosion de cet atome, et ce à la faveur de l’expansion de l’Univers, autre élément essentiel de cette théorie, confirmé ensuite expérimentalement.

Cette extraordinaire découverte scientifique pose une question essentielle, qui n’est plus, elle-même, du ressort de la science : d’où proviennent l’existence et le contenu de cet atome primitif ? Il est impossible de répondre scientifiquement à cette question de l’origine, dès lors que l’atome primitif ne comporte pas d’« avant », puisque le temps lui-même, tout comme l’espace, est né avec le Big Bang. Vous pouvez légitimement tenir que le Big Bang était « précédé » par les mathématiques et par une « intelligence » portant les vérités mathématiques. Vous pouvez même émettre l’hypothèse qu’une volonté créatrice est responsable de l’existence même de cet atome primitif. Mais, ce faisant, vous sortez du raisonnement purement scientifique et entrez dans le domaine plus large des vérités philosophiques ou, plus précisément, « métaphysiques ». Beaucoup de scientifiques, sortant du registre purement scientifique, s’engagent dans un questionnement métaphysique. L’ouvrage en donne de nombreux exemples. Ils ne trahissent nullement la rigueur qu’impliquent les sciences. Ils manifestent simplement que la raison philosophique est plus large que la raison scientifique et formulent les implications exigées rationnellement par les données de la science.

Une démarche analogue s’impose en vertu du « principe anthropique » tenu par nombre de scientifiques, selon lequel l’apparition de la vie et, singulièrement, de la vie humaine n’a été possible, au cours d’une longue évolution, qu’à la faveur de réglages extrêmement précis, tels que la moindre différence de ces paramètres, fût-elle infinitésimale, eût rendu impossible la texture actuelle de l’Univers et, spécialement, la naissance de la Terre et, en son sein, de la vie et de l’homme (anthropos, en grec). Attribuer au hasard cette formidable évolution du Cosmos et ce surgissement de la vie et de l’homme ne tient plus la route aujourd’hui. Beaucoup de scientifiques, ici aussi, reconnaissent la réalité d’un « principe anthropique », en ce sens que les paramètres fondamentaux de l’Univers semblent avoir été calculés de manière très fine de telle sorte que l’éclosion de la vie et de l’homme sur la Terre y fut possible. Affirmer que cela a été réglé par une Intelligence créatrice n’est pas du ressort de la science elle-même, mais d’une raison philosophique plus large. C’est ainsi, par exemple, que l’Evangile de Jean (cf. Jn 1, 1-3), en tenant que tout a été créé par Dieu dans son Verbe, par son « Logos », invite à penser que si la Création est si prodigieusement organisée et intelligible, c’est parce qu’elle provient d’une Pensée intelligente. Au point qu’en produisant finalement un « animal logique », un « zôon logikon », comme disait Aristote, l’Univers restitue, en quelque sorte, son origine : créé par une Pensée, il finit par faire surgir en son sein un être « pensant » qui transcende, par sa pensée, l’Univers entier.