Sciences - Page 6

-

L'existence de Jésus est prouvée historiquement (Père Yves-Marie Couët)

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Sciences, Témoignages 2 commentaires -

Une réfutation des erreurs, des confusions et des contradictions de Teilhard de Chardin

Du site des éditions "L'Harmattan" :

L'ÉVOLUTIONNISME THÉISTE DE TEILHARD DE CHARDIN

Une analyse exhaustive de ses enseignements et de leurs conséquences

Wolfgang Smith

Traduit par Marie-José JolivetCollection : Théôria

Sans doute, le nom de Teilhard de Chardin ne rencontre-t-il plus beaucoup d’écho à l’heure actuelle. Ce fut pourtant le théoricien d’une forme d’évolutionnisme théiste qui se propagea largement dans les milieux chrétiens et au-delà, et dont l’influence perdure et continue à se répandre. À ce succès, une raison : des notions pseudo-philosophiques qui paradent sous un masque scientifique. Cette prétention infondée à la scientificité frappe le discours teilhardien d’un sceau d’infaillibilité aux yeux de beaucoup. Mathématicien et physicien de haut niveau, Wolfgang Smith était bien placé pour réfuter les erreurs, les confusions et les contradictions de Teilhard. Ce qu’il fait magistralement, tout en démontrant l’incompatibilité des thèses de ce dernier avec les enseignements traditionnels des Écritures saintes du christianisme, et même de l’hindouisme.

- Date de publication : 1 décembre 2023

- Broché - 316 pages

Le professeur Wolfgang Smith, physicien, mathématicien et philosophe a enseigné, entre autres, au Massachusetts Institute of Technology et à l’université de Californie (U.C.L.A.). Dans le cadre de sa collaboration avec Bell Aircraft Corporation, il a également contribué à la résolution du problème des fondements théoriques de la rentrée dans l’atmosphère de la navette spatiale. Parmi les ouvrages qu’il a publiés, on peut citer Sagesse de la cosmologie ancienne (L’Harmattan, coll. Théôria), Cosmos and Transcendance, The Quantum Enigma, The Vertical Ascent: From Particles to the Tripartite Cosmos and Beyond, Physics and Vertical Causation: The End of Quantum Reality.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Livres - Publications, Philosophie, Sciences 2 commentaires -

Expériences de mort imminente (EMI) : quand la mort transforme la vie (Patrick Theillier)

D'Ecologie Humaine sur youtube :

Lien permanent Catégories : Débats, Foi, Religions, Santé, Sciences, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

Liège, 26 septembre : "Le mystère du Suaire de Turin"; conférence exceptionnelle avec le Professeur Boxho et l'abbé Dalleur

Le mardi 26 septembre 2023 à 18h30, le médecin légiste Philippe Boxho (Professeur de médecine légale à l'Université de Liège) ayant eu l’opportunité d’étudier le suaire de Turin qu’il considère comme une « véritable scène de crime », viendra présenter ses conclusions lors d’une conférence au cours de laquelle il aura le plaisir d’échanger avec le Père Philippe Dalleur de la Pontificia Università della Sante Croce (Rome).

Afin de garantir un maximum de place, la conférence aura lieu dans la cathédrale :

Cathédrale Saint-Paul de Liège

Place de la cathédrale, 18

B-4000 LiègeRÉSERVATION OBLIGATOIRE :

https://sales.resevents.be/event/569/le-suaire-de-turin-conference-de-philippe-boxho-et-du-pere-philippe-dalleur -

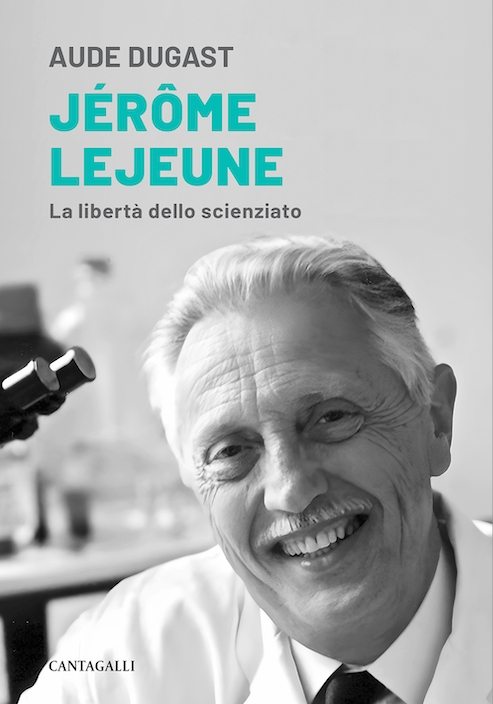

Jérôme Lejeune ou les combats auxquels le Pape François a renoncé

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso (traduction de Diakonos.be) :

Jérôme Lejeune ou les combats auxquels le Pape François a renoncé

Les batailles dans lesquelles Pape François a renoncé à combattre sont celles pour la défense de la vie à naître et de la vision chrétienne de la procréation et de la famille. Certes, il n’oublie pas de condamner l’avortement ou l’idéologie du « gender », parfois même avec des paroles plus crues que ses prédécesseurs (« sicaires », « assassins », …), mais ces condamnations ne trouvent que peu d’écho dans les médias, et c’est un peu comme s’il s’était adapté à ce silence. Aucune commune mesure et même de loin, par exemple avec le combat acharné que Jean-Paul II a mené en 1994, avant et après la conférence internationale convoquée au Caire par l’Organisation des Nations Unies dans le but déclaré d’« assurer les droits reproductifs », en réalité le droit à l’avortement, et qui est devenu dans les médias du monde entier un défi entre ce pape et les puissants de la terre, à tel point que CNN avait envoyé sur place l’un des plus célèbres correspondants de guerre, Christiane Amanpour.

Cette année-là, en 1994, le dimanche de Pâques, s’éteignait « un grand chrétien du XXe siècle, un homme pour lequel la défense de la vie était devenu un apostolat », comme le définissait Jean-Paul II dans une lettre d’hommage émue pour ses funérailles.

Il s’appelait Jérôme Lejeune. Biologiste de réputation internationale et chrétien très intègre, c’est à lui que l’on doit la création de l’Académie pontificale pour la vie, dont il fut le premier président. Trois ans après sa mort, en 1997, Jean-Paul II s’était rendu sur sa tombe dans le village de Chalo-Saint-Mars, non loin de Paris. Sa béatification est en cours et il a été déclaré « vénérable » en 2021. La postulatrice de la cause, Aude Dugast, a publié en 2019 en France une biographie captivante et très documentée du professeur [sous le titre « La liberté du savant » chez Artège]. Cette biographie sortira dans quelques jours, ce 15 septembre, en version italienne aux éditions Cantagalli.

Le titre du livre est « Jérôme Lejeune. La libertà dello scienziato », on peut l’acheter et consulter les deux premiers chapitres sur le site de l’éditeur.

Nous en reproduisons un extrait ci-dessous qui témoigne de la vivacité de la bataille dans laquelle le professeur Lejeune s’était engagé sur la vague de la publication en 1987 de l’instruction Donum vitae, signée par celui qui était à l’époque préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger.

Le récit met en évidence la profonde communion de vision et d’action qui liait le professeur Lejeune à Ratzinger, à Jean-Paul II et à l’archevêque de Paris de l’époque, Jean-Marie Lustiger.

Mais il met également en évidence la distance au sommet de l’Église entre la vivacité de ces années-là, sur ces thèmes essentiels, et la mollesse actuelle.

*

« Évêques, n’ayez pas peur »

(De « Jérôme Lejeune. La liberté du savant », pp. 385-392)

En novembre 1987, Jérôme Lejeune part à nouveau pour l’Italie, mais cette fois pour Rome, où il assiste au congrès de la Commission pontificale pour la pastorale de la santé et intervient au synode des évêques pour les laïcs. Comme à chacun de ses séjours dans la Ville Éternelle, Jérôme a le privilège d’être invité à participer à la messe matinale dans la chapelle privée du Saint-Père, qui le retient ensuite pour le petit-déjeuner. C’est, comme toujours, une grande joie pour Jérôme, particulièrement appréciée en ces temps difficiles. Et l’actualité, notamment avec la récente publication de l’instruction Donum vitae, leur fournit bien des sujets de discussion.

La Congrégation pour la doctrine de la foi propose, dans cette instruction, une réflexion sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation et Jérôme, qui défend devant les Parlements français et étrangers la dignité de l’embryon humain, apprécie la qualité, la mesure et la beauté de ce document […]

L’instruction suscite donc de vives réactions et […] dire que Jérôme défend l’instruction Donum vitae, ce n’est pas évoquer seulement ses interviews dans les médias mais aussi les interventions concrètes et courageuses qu’il est appelé à faire, au risque de s’attirer encore les foudres de la communauté scientifique et du grand monde. Cette fois, Jérôme va devoir se confronter à une équipe de médecins de l’hôpital parisien Notre-Dame-du-Bon-Secours, qui comme son nom l’indique est catholique et appartient à une congrégation de sœurs. Ce même hôpital pour lequel, avant la loi Veil, Jérôme était allé, à la demande de la mère supérieure, voir l’évêque auxiliaire de Paris pour qu’il y fasse cesser les avortements. En vain. Mais treize ans plus tard, avec le nouvel archevêque, les choses vont changer.

Cette fois, le cardinal Lustiger dépêche une enquête auprès de l’hôpital. La supérieure, sœur Jeanne, contacte Jérôme pour le supplier de prendre la place qui se libère au Conseil d’administration. Elle espère qu’il pourra, de l’intérieur, les aider à faire cesser les avortements et les fécondations in vitro initiées en 1984 et pratiquées par le Dr Chartier. […] Le cardinal Lustiger nomme Jérôme au Conseil d’administration de l’hôpital et, le 15 septembre 1987, le Conseil d’administration vote la cessation des avortements et des fécondations in vitro. Les médecins responsables de ces actes illégitimes dans cet hôpital catholique donnent leur démission et partent furieux. Le Dr Chartier en tête.

Quelques mois plus tard, au début de l’année 1988, commence une campagne de presse dénonçant l’obscurantisme et l’arrogance du magistère romain, représenté par le cardinal Ratzinger et son défenseur, Jérôme Lejeune. Les médias vantent en revanche les mérites du Dr Chartier, présenté élogieusement comme un médecin catholique pratiquant et d’esprit suffisamment ouvert pour critiquer le magistère. La campagne en faveur du Dr Chartier est relayée par des dizaines de médias, dont La Croix. […] Ces remous provoquent l’annulation d’une conférence que Jérôme devait donner sur Donum vitae à l’université catholique de Lille, à l’invitation des étudiants. Quinze jours avant la date prévue, Jérôme reçoit un courrier lui annonçant que le recteur, en apprenant le nom de l’orateur élu par les étudiants, a émis un veto sans appel. « Bel exemple de liberté d’expression dans une faculté dite “catholique”. Le pape est à l’index et il est interdit d’être d’accord avec lui ! » lâche Jérôme en apprenant la nouvelle. […]

Ce recteur, comme d’autres catholiques favorables aux méthodes de procréation médicalement assistée, reproche effectivement au Vatican de ne pas avoir interrogé les médecins pratiquant des fécondations in vitro. Mais Jérôme est bien placé pour savoir à quel point ces critiques sont infondées, puisque l’Académie pontificale des sciences a, comme d’habitude, interrogé les plus grands spécialistes sur le sujet. Jérôme l’explique au journal Famille chrétienne : « Le Dr Edwards, l’inventeur de la technique, et le Dr Frydman, le promoteur en France de la méthode, ont exposé leurs opinions devant l’Académie pontificale des sciences. »

Jérôme est encore sollicité sur l’instruction par de nombreux correspondants auxquels il répond entre autres […] : « Le cardinal Ratzinger avec Donum vitae dit aux hommes la vraie morale pour tenter de les protéger d’un abus formidable de la technique capable d’amener un effondrement total des mœurs. Relisez Le meilleur des mondes de Huxley, relisez Goethe et le second Faust et vous verrez l’immense nécessité du rappel (car ce n’est pas une innovation mais une destruction de toute la morale chrétienne) de Donum vitae. »

Jérôme fait alors sur le cardinal Ratzinger un commentaire qui lui tient à cœur :

« À propos du cardinal Ratzinger : je l’ai vu et entendu lors d’une séance de travail subir il n’y a pas d’autre mot des attaques personnelles très acerbes et des raisonnements théologiques démentiels sans se départir un instant de son calme et de sa bonté ! Il a ensuite repris tout le sujet traité en quelques minutes, a remis à l’endroit tout ce qui était cul par-dessus tête, avec à chaque instant un respect des personnes que ses interlocuteurs n’avaient guère manifesté. Dans la discussion c’est l’esprit le plus clair et le plus charitable que j’aie jamais rencontré. Il ne s’incline que devant la vérité. Mais il sait la chercher. »

Quand Jérôme participe à ces débats, pour défendre la beauté de la vie et de la famille humaine, il sait les critiques virulentes dont il va faire l’objet mais […] comme Jean-Paul II, il invite aussi à ne pas avoir peur. C’est d’ailleurs en ces termes qu’il s’adresse aux évêques, au synode pour les laïcs, à Rome, en 1987 :

« Vous qui êtes pour la famille, on se moquera de vous. On agitera devant vous le spectre de la science prétendument bâillonnée par une morale dépassée, on lèvera contre vous l’étendard tyrannique de l’expérimentation à tout va… Évêques, n’ayez pas peur. Vous avez les paroles de vie ».

Lien permanent Catégories : Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Livres - Publications, Politique, Santé, Sciences, Société, Témoignages 1 commentaire -

Teilhard de Chardin réhabilité ?

De Luke Coppen sur The Pillar :

Teilhard de Chardin est-il réhabilité ? Et de qui s'agit-il ?

4 septembre 2023

Le prêtre jésuite français Pierre Teilhard de Chardin a reçu de nombreux noms depuis sa mort à New York en 1955. Pour certains, il est un penseur créatif "au même titre qu'Einstein". Pour d'autres, il est "l'hérétique le plus influent du XXe siècle". Le théologien, philosophe, scientifique et enseignant - surnommé le "Darwin catholique" - était tout aussi controversé de son vivant. Il a suscité des appréciations très contrastées au sein de l'Église catholique et de l'establishment scientifique.

Mais que représente-t-il pour le premier pape jésuite du monde ? François a donné quelques indices dimanche en célébrant le 100e anniversaire de l'une des œuvres les plus célèbres de Teilhard : L'essai "La messe sur le monde". Ce texte mystique est né d'une expérience vécue en 1923, alors que Teilhard traversait le désert de l'Ordus, dans le nord-ouest de la Chine, et qu'il n'avait pu célébrer la messe faute de pain, de vin et d'autel. Le texte, publié à titre posthume en 1961 dans le livre "Hymne de l'univers", a eu un impact culturel important, inspirant tout, d'un album de jazz à des prières personnelles pendant la pandémie de coronavirus.

Après avoir célébré la messe pour la petite communauté catholique de Mongolie le 3 septembre, le pape François a déclaré : "'Eucharistía' : La messe est elle-même une manière de rendre grâce : "Eucharistía". Célébrer la messe dans ce pays m'a fait penser à la prière que le père jésuite Pierre Teilhard de Chardin a offerte à Dieu il y a exactement cent ans, dans le désert d'Ordos, non loin d'ici". "Il a prié : Je me prosterne, mon Dieu, devant votre Présence dans l'Univers devenu ardent et, sous les traits de tout ce que je rencontrerai, et de tout ce qui m'arrivera, et de tout ce que je réaliserai en ce jour, je vous désire et je vous attends." "Le père Teilhard de Chardin était engagé dans des recherches géologiques. Il désirait ardemment célébrer la Sainte Messe, mais il manquait de pain et de vin. Il composa donc sa 'Messe sur le monde', exprimant son oblation en ces termes : "Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente à l’aube nouvelle.". Le pape poursuit : "Une prière similaire avait déjà pris forme en lui lorsqu'il servait comme brancardier sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Ce prêtre, souvent incompris, avait eu l'intuition que "l'Eucharistie est toujours célébrée d'une manière ou d'une autre sur l'autel du monde" et qu'elle est "le centre vivant de l'univers, le noyau débordant de l'amour et de la vie inépuisable" (Laudato sì, 236), même en des temps comme les nôtres, marqués par les conflits et les guerres." Prions donc aujourd'hui avec les mots du père Teilhard de Chardin : "Verbe étincelant, Puissance ardente, Vous qui pétrissez le Multiple pour lui insuffler votre vie, abaissez, je vous prie, sur nous, vos mains puissantes, vos mains prévenantes, vos mains omniprésentes".

La longue citation par le pape de l'œuvre de son confrère jésuite soulève plusieurs questions. Qui était Teilhard de Chardin ? Pourquoi est-il si controversé ? Et fait-il l'objet d'une réhabilitation au sein de l'Église ? Le Pillar y jette un coup d'œil.

Qui était donc cet homme ?

La vie de Teilhard a été marquée par les tensions et les bouleversements du XXe siècle. Il est né dans un château du centre de la France en 1881, quatrième d'une famille de 11 enfants. Son père est bibliothécaire et sa mère est l'arrière-petite-nièce de l'écrivain Voltaire, critique acerbe de l'Église catholique. La partie "de Chardin" du nom de famille était le vestige d'un titre aristocratique, de sorte que leur fils était officiellement connu sous le nom de Pierre Teilhard.

Sa formation jésuite précoce est perturbée par la politique anticléricale du Premier ministre français Émile Combes, un ancien séminariste devenu franc-maçon. Il s'installe en Angleterre pour poursuivre ses études et devient un lecteur passionné de John Henry Newman.

Lien permanent Catégories : Christianisme, Débats, Doctrine, Eglise, Foi, Livres - Publications, Sciences, Spiritualité, Théologie 2 commentaires -

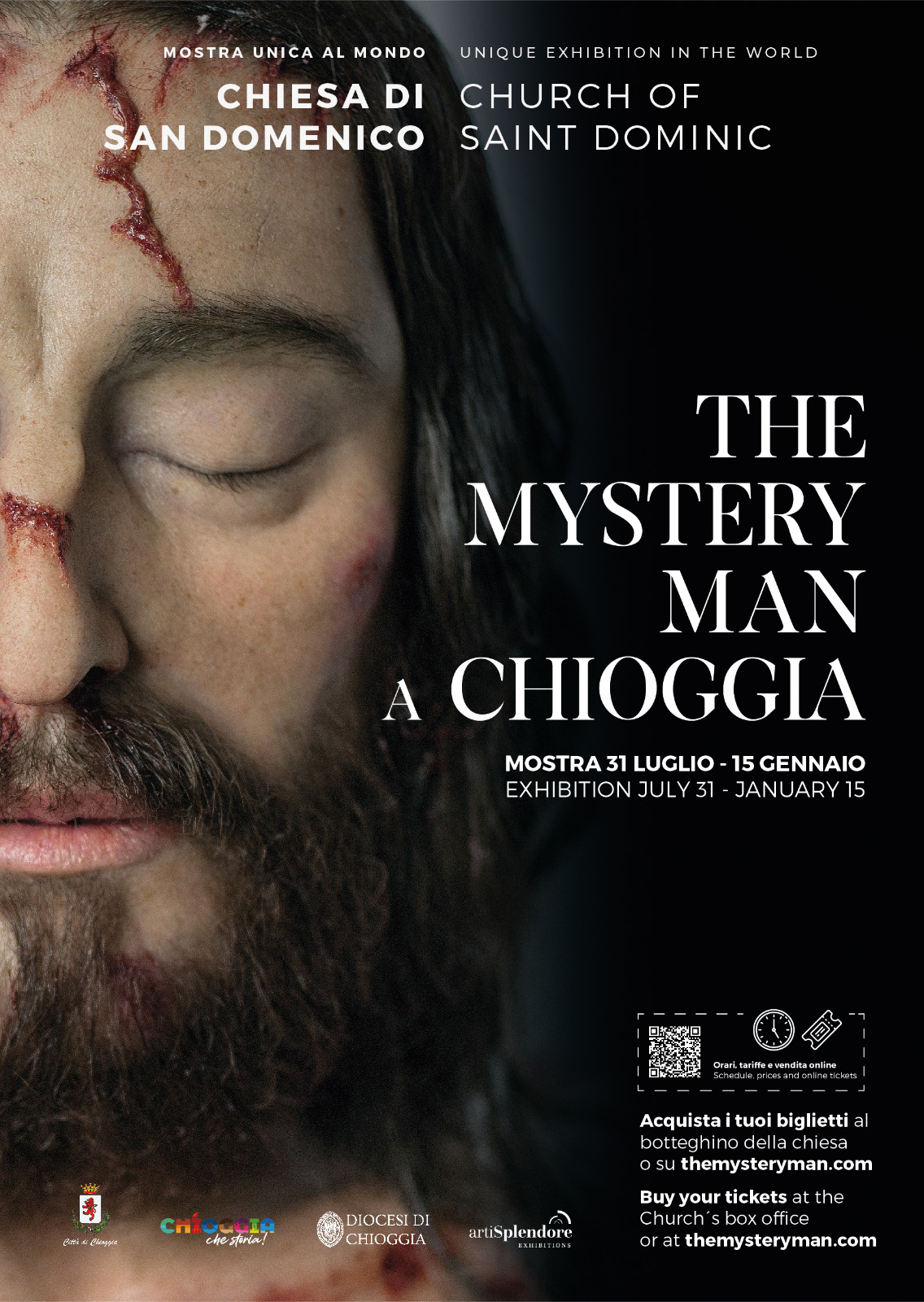

Une exposition pour se convaincre de la vérité du Saint Suaire

D'ACI Stampa (Caterina Maniaci) :

La Via Sindonis est une "provocation" pour l'homme d'aujourd'hui

11 août 2023

Au cœur de la lagune vénitienne, à Chioggia, dans l'église de San Domenico, gardienne de nombreux trésors d'art et de foi, tout est prêt pour accueillir le visiteur qui souhaite entreprendre un long et intense voyage à travers la foi et l'histoire, en commençant par les siècles du christianisme primitif, et même plus loin, à l'époque où le jeune fils d'un charpentier erre sur les terres de Palestine et prétend être le Fils de Dieu, venu annoncer le Royaume des Cieux, un royaume très différent de celui que les hommes ont imaginé... Que Jésus est condamné à une mort infâme, la mort sur une croix, après flagellation et autres tortures. C'est à partir de cette mort infâme, la mort sur la croix, suivie de la résurrection, que commence la grande aventure du christianisme.

Il est difficile d'imaginer une telle souffrance, mais ici, à Chioggia, il est désormais possible de rencontrer l'Homme des Douleurs, enveloppé dans un drap qui, pour des millions de croyants au cours des siècles, est précisément le tissu dans lequel le corps du Christ a été enveloppé et dans lequel un témoignage atroce de blessures et de sang est resté imprimé de manière indélébile.

Après le grand succès rencontré en Espagne, où elle a été visitée par plus de cent vingt mille personnes, dans la cathédrale de Salamanque, l'exposition internationale "L'homme mystérieux" est maintenant arrivée en Italie. Un voyage unique pour découvrir pour la première fois le visage et le corps hyperréaliste et tridimensionnel de l'Homme du Saint Suaire.

L'exposition restera ouverte pendant longtemps, jusqu'au 7 janvier 2024. Développée par la société Artisplendore, elle est le résultat de quinze années de recherche de l'artiste et conservateur Alvaro Blanco, avec Radio Vatican, Vatican News et L'Osservatore Romano comme partenaires médiatiques.

Un voyage condensé en six salles à travers l'art, l'histoire et la science, pour retracer les derniers moments de la vie du Christ et les événements particuliers liés au Suaire. La technologie de haut niveau fournie à l'exposition par ArtiSplendore permet l'expérience la plus immersive et la plus captivante possible. Pas moins de cinq cents représentations témoignent de l'évolution de l'iconographie du Christ au fil des siècles. Les objets décrits dans les récits évangéliques sont reproduits, les objets quotidiens comme les objets cruciaux, tels que les trente deniers de Judas. Et des lances, comme celles utilisées par les soldats romains qui ont piqué le Christ sur le chemin du Calvaire, vers la Croix. On y découvre également les vicissitudes et l'incroyable histoire du Suaire.

C'est dans la dernière salle que se produit la rencontre à laquelle le visiteur s'est intérieurement préparé, dans laquelle l'art, l'histoire et la foi se rejoignent : voici la sculpture tridimensionnelle du corps enveloppé dans le Suaire, réalisée selon des critères scientifiques et médico-légaux précis et stricts, en latex et en silicone, et même avec des cheveux naturels. Voici donc l'"homme du mystère" : un corps nu d'environ 1,78 mètre, pesant 75 kilos, criblé de blessures correspondant aux tortures infligées, entre autres, avec le terrible flagelle romain, et à la crucifixion, le visage tuméfié et les cheveux trempés de sueur et de sang : pour les croyants, les signes certains de la passion et de la mort de Jésus. Mais ce n'est pas le dernier mot.

Et justement, pour prier intensément et méditer dans la lumière qui se réverbère sur le tissu sacré, le long d'un chemin qui mène de l'obscurité du tombeau à la lumière de la Résurrection, nous proposons la lecture des textes d'Emanuela Marinelli, grande érudite et experte en la matière. Une lecture précieuse même en ces temps d'obnubilation générale, en cet été qui semble de plus en plus associé à l'annulation des facultés intellectuelles et à la proximité miséricordieuse.

Nous vous proposons à nouveau la lecture et la prière de "Piccola Via Sindonis. Un chemin de croix à la lumière du Saint Suaire", publié par Ares il y a quelques mois, écrit par Marinelli avec Don Domenico Repice. "Le Linge Sacré est un moyen puissant et extraordinairement actuel de raconter l'histoire de Jésus avec la force éloquente des images, aujourd'hui très présentes dans l'univers de la communication. Cet Orma est donc un soutien précieux pour notre foi, un rappel puissant du mystère de l'Incarnation qui donne un sens à notre histoire", écrit le cardinal Enrico Feroci dans la préface.

Rappelons également le volume publié il y a environ un an, toujours par Ares, intitulé "Via Sindonis", une exposition et une méditation plus vastes, qui vont toujours dans le sens de la Passi "ne et de la Résurrection.

Nous savons, bien sûr, que le Suaire, conservé dans la cathédrale de Turin, a fait l'objet d'innombrables études scientifiques et historiques qui ont confirmé son authenticité, malgré de nombreuses tentatives pour l'infirmer. La comparaison entre ce qui a été trouvé dans le drap, vénéré au cours des siècles, et ce qui est raconté dans les quatre Évangiles conduit à la conviction qu'il est important de faire connaître la précieuse relique comme un document de la Passion du Christ - une "provocation", comme on l'a appelée, même pour ceux qui ne croient pas - et introduit un nouveau chemin de croix, inspiré par le Suaire, en tenant compte de ce que nous vivons dans notre époque contemporaine difficile et complexe.

Emanuela Marinelli, Domenico Repice, Little Via Sindonis, Ares Editions, pp. 344

Emanuela Marinelli, Domenico Repice, Piccola Via Sindonis, Edizioni Ares, pp.160, euro 13

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Sciences, Témoignages 1 commentaire -

Le linceul de Turin est traité comme une véritable scène de crime dans un documentaire scientifique

De Shannon Mullen sur Catholic News Agency :

Le linceul de Turin est traité comme une véritable scène de crime dans un documentaire scientifique

Le réalisateur Robert Orlando, debout devant une image négative du suaire de Turin, explique qu'il a été incité à enquêter sur le prétendu linceul de Jésus en partie parce qu'il cherchait à répondre à de "grandes questions" sur la vie et la foi à la suite de la mort de son père.

Napa, Californie, 29 juillet 2023

En 1988, des tests de datation au carbone ont conclu que le Suaire de Turin était un faux vieux de 700 ans. Trente-cinq ans plus tard, la science du XXIe siècle aboutit à une conclusion radicalement différente.

Les tests au carbone supervisés par le British Museum et l'Université d'Oxford ont depuis été discrédités. Pour des raisons mal expliquées, les chercheurs n'ont analysé qu'un petit échantillon de fibres prélevé sur un bord du linceul endommagé par un incendie en 1532 et réparé par des sœurs clarisses à l'aide de colorants.

Entre-temps, des tests de plus en plus sophistiqués portant sur le pollen, les taches de sang et l'imagerie tridimensionnelle parfaite du tissu apportent de plus en plus de preuves que le suaire de Turin a été créé au premier siècle par un "événement nucléaire" qui ne peut être reproduit par la technologie d'aujourd'hui.

Le cinéaste Robert Orlando plonge au cœur du débat sur les origines et l'authenticité du linceul dans un nouveau documentaire, "The Shroud : Face to Face", dont la sortie est prévue en novembre.

Orlando, qui a écrit un livre portant le même titre, présente son sujet comme une enquête contemporaine sur un "vrai crime", en recourant à des scènes recréées et à des effets visuels audacieux pour donner au film une touche artistique.

Le film présente des interviews d'experts des deux côtés du débat, dont l'historien américain et professeur au Princeton Theological Seminary Dale Allison, Cheryl White de la Shroud of Turin Education and Research Association, et Mark Goodacre, réalisateur de télévision, spécialiste du Nouveau Testament et professeur au département de religion de l'Université de Duke.

Le père Andrew Dalton, LC, STD, professeur de théologie à l'Athénée pontifical Regina Apostolorum de Rome, qui a écrit la préface du livre d'Orlando, apparaît également dans le film, tout comme le père Robert J. Spitzer, SJ, érudit jésuite, auteur et animateur populaire de la chaîne de télévision EWTN.

-

Ce sont bien les chromosomes qui font de nous une “femme” ou un “homme”

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

Ce sont les chromosomes qui font de nous une femme ou un homme, « de la tête aux pieds »

25 juillet 2023« Pour la majorité », « le simple fait d’évoquer un cerveau sexué serait de l’ordre de l’hérésie ». Dans un entretien pour le journal Le Figaro, Claudine Junien, professeur émérite de génétique médicale, membre correspondante de l’Académie nationale de médecine, et co-auteur avec Nicole Priollaud de l’ouvrage C’est votre sexe qui fait la différence, déplore la « confusion » entre « genre » et « sexe ». Une « confusion » telle que « pour certains, changer de sexe serait comparable à changer de genre ».

Pas d’hormones sans chromosomes

Pourtant, ce sont bien les chromosomes, présents dès la conception « dans chacune de nos milliers de milliards de cellules » qui « font de nous une “femme” avec la paire de chromosomes sexuelle XX ou, un “homme”, avec la paire XY, de la tête aux pieds ». Les gènes des chromosomes sexuels permettent d’exprimer de manière différente « un tiers de l’ensemble de nos gènes », selon que l’on est un homme ou une femme.

Les hormones qui apparaissent entre la 6e et la 8e semaine de grossesse « ne seront jamais seules mais toujours accompagnées de ces chromosomes et de leurs gènes, qui sont eux, dans toutes nos cellules et tout au long de la vie ». En outre, elles varieront en quantité : de la grossesse à la ménopause, en passant par la puberté.

Des différences anatomiques

Le résultat se traduit par « des différences anatomiques notables entre femmes et hommes ». Ainsi, « la masse maigre est, en moyenne, de 36% supérieure chez les hommes ». Leur masse musculaire est « 73% plus importante dans les bras », « ce qui accroît considérablement la force des hommes par rapport à celle des femmes ». Des différences qui ne disparaissent pas sous l’effet des hormones.

Dès lors « est-il juste de laisser concourir ces individus devenus femelles par leur genre mais restées mâles par leur sexe -présent dans toutes leurs cellules- contre des femmes ? », interroge le professeur. « Pour embrasser une carrière de pilote d’avion, personne ne trouve à redire au fait qu’il faille réussir à des tests de vision et d’audition ».

Des conséquences sur la santé

L’autisme « touche 4 à 5 fois plus les garçons que les filles, qui sont diagnostiquées plus tardivement », souligne Claudine Junien. Par ailleurs, l’anorexie atteint, elle, 9 filles pour un garçon.

« Depuis le milieu des années 2000 la recherche a pu mettre en évidence que la transmission du stimulus douloureux passe par des types cellulaires différents, des cellules T du système immunitaire chez les femmes et des cellules de la microglie du système nerveux chez les hommes », indique le professeur. « Ce qui expliquerait pourquoi les femmes sont plus “douillettes” que les hommes ». Et « au niveau moléculaire, l’étude des niveaux d’expression des gènes dans différents tissus de femmes et d’hommes déprimés ont montré que pour la dépression les réseaux de gènes impliqués dans 6 régions différentes du cerveau diffèrent beaucoup plus qu’ils ne se ressemblent, entre les femmes et les hommes ».

Face à la multiplication de ces exemples, Claudine Junien appelle à « chercher de nouveaux médicaments de façon différente », pour traiter chaque personne de la meilleure façon possible.

Source : Le Figaro, propos recueillis par Eugénie Bastié (25/07/2023)

-

Quand le Saint Sépulcre livre ses derniers secrets

Lu sur le site du Point :

Le Saint-Sépulcre livre ses derniers secrets

EXCLUSIF. La directrice des fouilles archéologiques réalisées au Saint-Sépulcre revient sur les découvertes qu’elle a faites à Jérusalem en juin dernier.

Propos recueillis par Baudouin Eschapasse

17 juillet 2023

Professeure d'archéologie à l'université La Sapienza de Rome, Francesca Romana Stasolla multiplie les fouilles depuis 30 ans. La majorité de ses 150 articles a porté sur l'histoire médiévale de la chrétienté. Elle conduit depuis quatre ans un important travail sur la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem et vient de mettre au jour des éléments qui nous permettent de mieux savoir à quoi ressemblait ce haut lieu spirituel à la fin de l'Antiquité. Entretien.

Le Point : Vous avez coordonné des travaux de recherche dans la basilique du Saint-Sépulcre jusqu'à la fin juin. À cette occasion, strate après strate, vous avez pu remonter le temps jusqu'à la fin du IVe siècle. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes que vous avez faites ?

Francesca Romana Stasolla : Certainement les éléments architecturaux qui témoignent de la construction sur place d'un monumental édicule [qui enserrait le lieu que la tradition chrétienne considère comme le tombeau où a été inhumé le Christ après sa crucifixion, NDLR]. En tant qu'archéologue, je suis toujours frappée par le contexte et la possibilité d'interpréter un artefact en fonction de son intégration à un environnement, corroboré par des éléments textuels et des données historiques. Ce n'est que grâce à cette méthode que des objets archéologiques peuvent acquérir un véritable sens.Quelles sources écrites corroborent justement la description de l'édifice dont vous avez retrouvé les fondations ?

Les sources écrites sont nombreuses, y compris à une époque très reculée, contemporaine de la fondation constantinienne du bâtiment [la tradition rapporte que c'est l'empereur Constantin qui en a ordonné la construction au IVe siècle, NDLR]. Le témoignage d'Eusèbe Pamphile, né vers 265 et mort le 30 mai 339, nous est précieux. Cet évêque de Césarée a en effet écrit un livre sur la vie de Constantin où il décrit les pèlerinages à Jérusalem. Dans ses textes, il dépeint aussi le complexe liturgique paléochrétien. Un autre écrit important est celui d'Egeria (Itinerarium Egeriae), un document de la fin du IVe siècle où son autrice raconte son propre voyage à Jérusalem pour voir le tombeau du Christ.

Quand avez-vous commencé vos recherches sur le Saint-Sépulcre ?

Le projet a commencé en 2019. Pendant la période du Covid, nous avons préparé la campagne de fouilles actuelles et rassemblé une grande base documentaire recensant toutes les données portant sur ce lieu et listant tous les objets qui y avaient été découverts. Les excavations ont, quant à elles, commencé en mai 2022.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Histoire, Patrimoine religieux, Sciences 0 commentaire -

L’impact de l’IVG sur la santé mentale des femmes révélé par une étude

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

Une étude sur l’impact de l’IVG sur la santé mentale des femmes

11 juillet 2023Alors que les Etats américains, qui votent des lois autorisant l’avortement au-delà du délai de viabilité du fœtus, affirment vouloir « protéger la santé mentale des femmes », une étude publiée récemment[1] indique que « ces procédures aggravent la situation, au lieu de l’améliorer ». Ainsi, les femmes qui ont interrompu leur première grossesse ont eu un recours plus important à des traitements visant à améliorer la santé mentale que celles dont la première grossesse s’est terminée par un accouchement.

Des problèmes de santé accrus

Les chercheurs ont examiné les données relatives aux demandes de remboursement de plus de 4 800 femmes inscrites à Medicaid entre 1999 et 2015 dans sept Etats[2] « où des fonds publics ont été utilisés pour payer des avortements et où toutes les demandes de remboursement pour l’ensemble de la période ont été soumises ».

L’étude[3] a révélé que les femmes dont la première grossesse s’est terminée par un avortement[4] étaient 3,4 fois plus susceptibles de recourir à des consultations externes, 5,7 fois plus susceptibles d’être hospitalisées et 19,6 fois plus susceptibles d’avoir des séjours plus longs à l’hôpital pour des services de santé mentale. Des différences qui ne sont pas explicables par les antécédents médicaux, affirment les chercheurs.

Des résultats cohérents avec la littérature

Pour James Studnicki, auteur principal de l’étude, cette dernière vient confirmer les résultats d’études antérieures menées en Finlande, en Italie, en Chine, en Allemagne, en Corée du Sud et aux Etats-Unis, ayant établi un lien entre avortement et augmentation de l’anxiété, de la dépression et du suicide.

En utilisant les mêmes données Medicaid, les chercheurs avaient observé dans une étude précédente que les femmes ayant avorté leur première grossesse « avaient plus de grossesses, plus de fausses couches, et plus de quatre fois plus d’avortements » que celles dont la première grossesse s’est terminée par une naissance vivante.

[1] Studnicki J, Longbons T, Fisher J, Reardon DC, Skop I, Cirucci CA, Harrison DJ, Craver C, Tsulukidze M, Ras Z. A Cohort Study of Mental Health Services Utilization Following a First Pregnancy Abortion or Birth. Int J Womens Health. 2023;15:955-963 https://doi.org/10.2147/IJWH.S410798

[2] Le Connecticut, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l’Oregon, le Vermont et la Virginie-Occidentale.

[3] Le fait d’utiliser des données anonymes de Medicaid a permis d’éviter les problèmes d’autodéclaration tels que la faible participation, l’absence de suivi et le biais de rappel, indiquent les chercheurs. Toutefois, « les résultats peuvent ne pas être généralisables à une population présentant des caractéristiques sociodémographiques différentes ».

[4] En moyenne 14 mois plus jeunes que celles qui ont accouché

Source : Washington Times, Valerie Richardson (10/07/2023)

-

Les évangiles ont très probablement été écrits en araméen

D'Olivier Bonnassies sur La Sélection du Jour :

Les Évangiles n’ont certainement pas été écrits en grec mais en araméen, la langue du Christ

Photo : le papyrus P 52 de Rylands, daté de la première moitié du IIème siècle, est un des plus anciens manuscrits grecs de l'Evangile de Jean, mais l'original était sans doute araméen

Contrairement à l’opinion qui a dominé pendant des années, il est aujourd’hui très probable que l’Évangile vienne d’une source unique, fixée en araméen. Au temps du Christ, l'hébreu était presque uniquement une langue liturgique (un peu comme le latin pour nous) et le grec une des langues internationales (comme l'anglais aujourd'hui), mais Jésus, les Apôtres, et les premiers chrétiens parlaient tous araméen, la langue des juifs de l'époque, dominante dans tout l'Orient jusqu'en Inde. Or, cette culture orale est redécouverte actuellement par les chercheurs qui constatent que les manuscrits de la Pshytta (texte canonique des Églises de langue araméenne syriaques de Chaldée) et de la Peschitto (texte identique d’un dialecte proche de Syrie) sont exactement les mêmes, au détail et au mot près, alors que les versions grecques différent en revanche beaucoup de l’une à l’autre.

Jusqu’ici, on avait peu porté d’attention à l’araméen, parce que le plus ancien manuscrit connu de la Pshytta (le Vaticanus 12) était daté du IVème siècle, alors qu’il y a de nombreux fragments grecs du IIème siècle. On a ainsi été longtemps enclin à penser que les Evangiles ont été écrits en grec, comme le sous-entendait Eusèbe de Césarée lui-même, le premier grand historien de l’Eglise, qui voulait faire reconnaître le Christianisme à Rome et qui disposait de la bibliothèque grecque d’Origène à Césarée, la grande ville de Terre Sainte de l’époque. Son objectif étant de convaincre l’Empereur Constantin de la fiabilité de la foi chrétienne, Eusèbe a valorisé l’idée que l’Évangile avait été écrit en grec, « la belle langue » et non pas dans ce dialecte de seconde zone que constituait l’araméen, utilisé par l'ennemi Parthe.

Le fait décisif qui conduit à changer de point de vue est que le texte de la Pshytta est toujours stable. Il y a une et une seule Pshytta, copiée mot à mot dans toutes les copies, sans aucune variante. Le Père Frédéric Guigain a pu vérifier cette réalité étonnante en comparant dans le détail le Vaticanus 12, qui correspond à un dialecte du IIIème ou IVème siècle, et le codex Khabouris, retrouvé récemment, qui date de l’an 1000, mais qui correspond à une langue du IIème siècle : les mots sont exactement les mêmes, et la copie est d’une exactitude exceptionnelle, comme toutes les copies de la Pshytta qui reproduisent absolument tous les mots et même la pagination de l’original dont ils prétendent être la copie !

A l'inverse, l’instabilité de nombreuses variantes textuelles des manuscrits grecs est flagrante sur d’innombrables exemples. Dans la péricope de la guérison de l’homme à la main sèche, par exemple, le texte parle de la « connaissance » (Luc 6,8) que le Christ a des raisonnements de ses opposants. Or, le mot est traduit de deux manières dans les manuscrits grecs qui choisissent soit « edei » soit « gignoscoi ». S’il s’agissait d’une copie d’un original unique, pourquoi choisir des mots différents ? Quel copiste oserait prendre une telle initiative ? Plus loin, le Christ promène sur eux un regard de « colère » (Luc 6,10) qui est là aussi traduit de deux manières différentes. Et les cas sont tellement nombreux qu’il est impossible d’imaginer autre chose qu’une traduction.

L’idée d’une traduction de l’araméen explique aussi quantité de passages peu compréhensibles en grec. Par exemple, en Ac 6,1-7, le texte grec parle de « veuves » de langue grecque qui ont un problème avec le « service des tables » et on dérange les Apôtres qui vont alors ordonner 7 diacres pour s’occuper de cela. Le récit est assez obscur : ceux qui été si solennellement institués (pourquoi ?) dans le but de s’occuper d’un service ménager (quel intérêt d'en parler ?) font immédiatement tout autre chose et partent évangéliser (cf. Étienne en Ac 6,8-10). Mais selon l'araméen, il s’agit en fait de « consacrées » de langue grecque (pas de veuves) qui ne comprennent pas les prières à l’autel (pas aux tables) et qui demandent des traducteurs (pas des diacres). Voilà pourquoi, de manière cohérente, les apôtres missionnent 7 grecs pour traduire leurs prières, comme on l’avait fait pour la traduction de la Septante, à Alexandrie, en 270 avant Jésus-Christ.

La Doxa classique affirmait jusqu'ici que la Pshytta était la traduction araméenne au IVème siècle d’une version grecque précoce, mais cette interprétation est devenue très difficile. La Pshytta ne comporte ni les dernières lettres de Pierre, ni l’Apocalypse, et aucun ajout n’a été osé par la suite, les copistes s’interdisant tout changement. Comment expliquer cela sinon par le fait qu'elle a été fixée à un moment où la plupart des Apôtres encore en vie et capables de donner à ces récits une autorité que personne ne pourrait plus leur contester ? Les études récentes de Pierre Perrier (cf. Marie mère de mémoire, Montrouge, 2019 ou La mémoire en damiers, Paris, 2023) et beaucoup d'éléments concourent à établir que la Pshytta est certainement la copie d’une source araméenne écrite ou orale fixée très tôt, au Ier siècle, dans le cadre de cette culture orale très riche, à redécouvrir.

Pour aller plus loin :

Primauté de l’araméen sur le grec : indices cumulés

>>> Lire sur Eecho (Enjeux de l'Etude du Christianisme des Origines

Lien permanent Catégories : Christianisme, Culture, Foi, Histoire, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Sciences 0 commentaire