La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…

La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…

« Faute de temps et de moyens, les 80 millions de Congolais vivant au Congo ne seront pas représentés au sein du groupe d’experts chargés de préparer la commission d’enquête parlementaire sur la colonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi, qui devrait entamer ses travaux dès la rentrée d’octobre prochain.

Les experts retenus à Bruxelles ont été choisis dans le milieu scientifique mais aussi au sein de la diaspora et l’ampleur des travaux à réaliser dans un délai très bref a provoqué plusieurs désistements. Des équilibres à trouver entre les différents partis, du Vlaams Belang et de la NVA jusqu’à Défi ont également suscité des débats très vifs, qui ont du donner la migraine aux négociateurs du groupe Ecolo Groen, qui présideront la commission aux côtés du CDNv et du PS.

Afin de nourrir le débat avec des voix venues du terrain, nous avons interrogé quelques Congolais de différentes régions et origines afin de mesurer leurs attentes concernant les travaux de cette commission. Cette dernière est accueillie avec sympathie mais suscite aussi beaucoup d’attentes liées non pas au passé mais à un quotidien très précaire.

QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE PERSONNAGE DE LEOPOLD II ?

→Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

→Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

Pour moi, le temps colonial, c’est loin, je n’ai pas le temps de regarder en arrière : le règne de Mobutu a fait 32 ans, celui de Kabila 18…C’est bien d’examiner le passé, mais n’oubliez pas les jeunes générations. Même mon mari belge ne connaît rien de tout cela…

→Marcellin Cishambo, ancien conseiller diplomatique de l’ex président Kabila (depuis Kinshasa)

Je me méfie d’un retour sur la conférence de Berlin… Il faut se rappeler que c’est en 1885 que le roi Léopold II a fait accepter les frontières de l’Etat indépendant du Congo, en obtenant le soutien du chancelier allemand Bismarck face à l’Angleterre. Je crois que certaines puissances n’ont toujours pas accepté le partage de l’Afrique à Berlin et qu’à la fin de l’ère Mobutu, dans les années 96-97 comme lors de la conférence de Sun City, au début des années 2000, après l’assassinat de Laurent désiré Kabila, il a été à nouveau question d’un démembrement du Congo. A cette époque, après que l’Erythrée se soit séparée de l’Ethiopie, on négociait l’indépendance du Sud Soudan. Croyez vous vraiment que ce danger de « balkanisation » du Congo soit définitivement écarté ? A ce même moment, en plus de l’offensive diplomatique, est paru l’ouvrage d’Adam Hochkild « les fantômes du roi Léopold ». Il rappelait les atrocités commises durant l’Etat indépendant du Congo, mais affaiblissait aussi la légitimité de ce Congo héritier de Léopold II. Est-ce un hasard si aujourd’hui, alors que toutes les frontières de l’Est du pays sont attaquées depuis les pays voisins, un autre évènement se prépare, le film à sensation de l’acteur américain Ben Affleck ?

Lire la suite

La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…

La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…  →Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

→Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

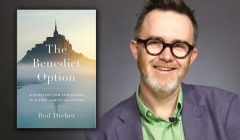

Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié

Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié