Dans un billet de blog, Mgr Mutsaerts, évêque auxiliaire du diocèse de Bois-le-Duc aux Pays-Bas, a écrit : « Il n’y a pas de vérité qui ne puisse être mal comprise. » Il a soutenu que le cardinal « a tort d’affirmer qu’il n’est plus conseillé d’utiliser le titre de “Co-Rédemptrice” pour Marie ».

Selon l'évêque Mutsaerts, le problème ne réside pas dans le titre lui-même, mais dans la mauvaise interprétation qu'il suscite. « S'il craint que l'on confonde Marie et le Christ, le problème vient de lui, et non de Marie », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que la primauté du Christ demeure incontestable : « La position du Christ est si absolue qu'il est absurde d'imaginer que quiconque puisse lui faire de l'ombre. La coopération n'implique pas la rivalité. »

Il affirmait que le rôle de Marie dans la rédemption s'inscrit dans le plan divin. « Le fait que Marie ait coopéré à notre rédemption n'est pas une invention humaine. Cela découle de la décision de Dieu d'agir par l'intermédiaire d'un être humain », écrivait-il. « Chaque étape de l'histoire du salut démontre que Dieu agit par l'intermédiaire de l'humanité, et non malgré elle. »

Sa défense de ce terme s'appuie sur la longue tradition de son utilisation. « L'Église désigne Marie comme la Co-Rédemptrice – un terme employé avec soin et fréquemment par les saints et les papes – ce qui signifie qu'elle a participé d'une manière unique à l'œuvre du Christ », a-t-il déclaré.

Il a évoqué l'usage papal, notant que Benoît XV avait décrit la souffrance de Marie sur la croix comme « presque égale » à celle du Christ — insistant sur la nuance : « presque, je le répète, pas réellement, et seul quelqu'un d'inattentif ne percevrait pas la différence ».

Au vu de cela, il trouve « étrange que Fernández souhaite interdire un mot simplement parce qu’il pourrait être mal compris ».

L'évêque Mutsaerts a insisté sur la nécessité de clarifier les choses plutôt que de les dissimuler. « On s'attendrait à ce qu'il commence par expliquer plutôt que par effacer », a-t-il écrit. Pour illustrer son propos, il a ajouté une analogie : « Si quelqu'un a du mal à comprendre une carte, apprenez-lui à la lire. Vous n'allez pas la déchirer en morceaux pour déclarer que la Terre est plate. »

Il a poursuivi : « De même, si un terme théologique semble problématique, il peut être utile de préciser que “co” vient de “cum” – qui signifie “avec” – et n’implique pas l’égalité. » Il a ajouté : « Il n’y a jamais eu de réelle confusion à ce sujet. En réalité, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi met en doute le terme lui-même. »

Il a ensuite demandé : « Si Dieu n'a pas eu peur de donner à une fille de Nazareth le titre de "Mère de Dieu", pourquoi aurions-nous peur de lui donner des titres moindres ? » Il a ajouté que le rôle marial renvoie à une vision catholique plus large.

Le débat touche à un courant théologique ancien au sein de l'Église. Le titre de « Corédemptrice » apparaît dans le discours catholique depuis des siècles, comme en témoignent les écrits de saints tels que Bonaventure, qui parlait de Marie comme « œuvrant avec le Christ à la rédemption », et Bernardin de Sienne, qui louait sa « coopération ».

Comme l'a fait remarquer Mgr Mutsaerts, des papes tels que Léon XIII, Pie X et Benoît XV ont explicitement utilisé ou approuvé l'idée de l'union unique de Marie avec le Christ dans l'œuvre du salut.

Le débat sur la Co-Rédemptrice a été un point de discorde pendant le Concile. De nombreux évêques et théologiens conservateurs ont fait pression pour que Marie soit proclamée Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate comme cinquième dogme marial. Des pétitions en faveur d'une telle définition auraient recueilli les signatures des évêques présents, mais à l'issue d'un vote serré, le Concile a décidé d'intégrer l'enseignement marial dans la Constitution dogmatique sur l'Église (Lumen Gentium) plutôt que de publier un schéma séparé sur Marie.

Lumen Gentium l'a finalement appelée Médiatrice, reconnaissant son intercession maternelle et sa coopération à l'œuvre salvifique du Christ, mais a évité le titre plus fort de Co-Rédemptrice, que de nombreux pères conciliaires craignaient de voir obscurcir le rôle rédempteur unique du Christ et compliquer le dialogue œcuménique. Cela a marqué une modération délibérée de l'enthousiasme préconciliaire pour la définition du titre comme dogme.

Dans l'enseignement papal moderne, la question a été traitée avec prudence. Le pape Jean-Paul II a utilisé le terme « Co-Rédemptrice » à plusieurs reprises dans les années 1990, suscitant l'espoir parmi ses partisans, mais son successeur, alors cardinal Ratzinger, a averti que ce terme était « trop éloigné des Écritures » et risquait de semer la confusion parmi les fidèles. Le pape François a également déclaré que « le Christ est le seul Rédempteur » et a décrit Marie comme donnée à l'Église « en tant que mère, et non en tant que... corédemptrice ».

Les préoccupations œcuméniques continuent de décourager toute définition officielle, car de nombreux théologiens craignent que la promotion d'un nouveau dogme marial ne nuise aux relations avec les communautés orthodoxes et protestantes.

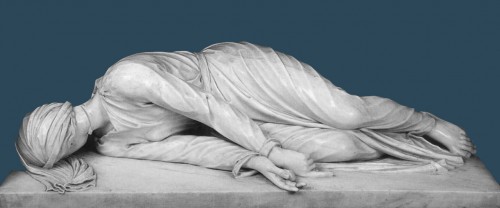

Sainte Catherine d’Alexandrie, Vierge et martyre du IVème siècle

Sainte Catherine d’Alexandrie, Vierge et martyre du IVème siècle