L'irruption théologique provoquée par le cardinal Victor Manuel Fernández début novembre était parfaitement prévisible et ne fait que souligner l'état déplorable actuel du bureau qu'il dirige.

Il semble depuis longtemps admis à Rome qu'un ecclésiastique n'a pas nécessairement besoin de posséder des aptitudes naturelles pour la fonction qui lui est confiée au Vatican. Le cas de l'évêque déchu Gustavo Zanchetta en est un exemple flagrant. Lorsque Zanchetta a démissionné de son siège en 2017, suite aux révélations d'abus sexuels sur des séminaristes, le pape François a créé un nouveau poste pour l'évêque au Vatican, le défendant pendant les deux années suivantes.

Ce fut également le cas du père Marko Rupnik, dont les œuvres et les mosaïques ornaient les murs des notables romains, tandis que les accusations d'abus sur des religieuses étaient minimisées par sa hiérarchie. Qu'importe les abus répétés présumés et le lien étroit entre ces abus et son art, Rupnik était l'artiste le plus demandé de la saison, et quelle saison faste il a connue !

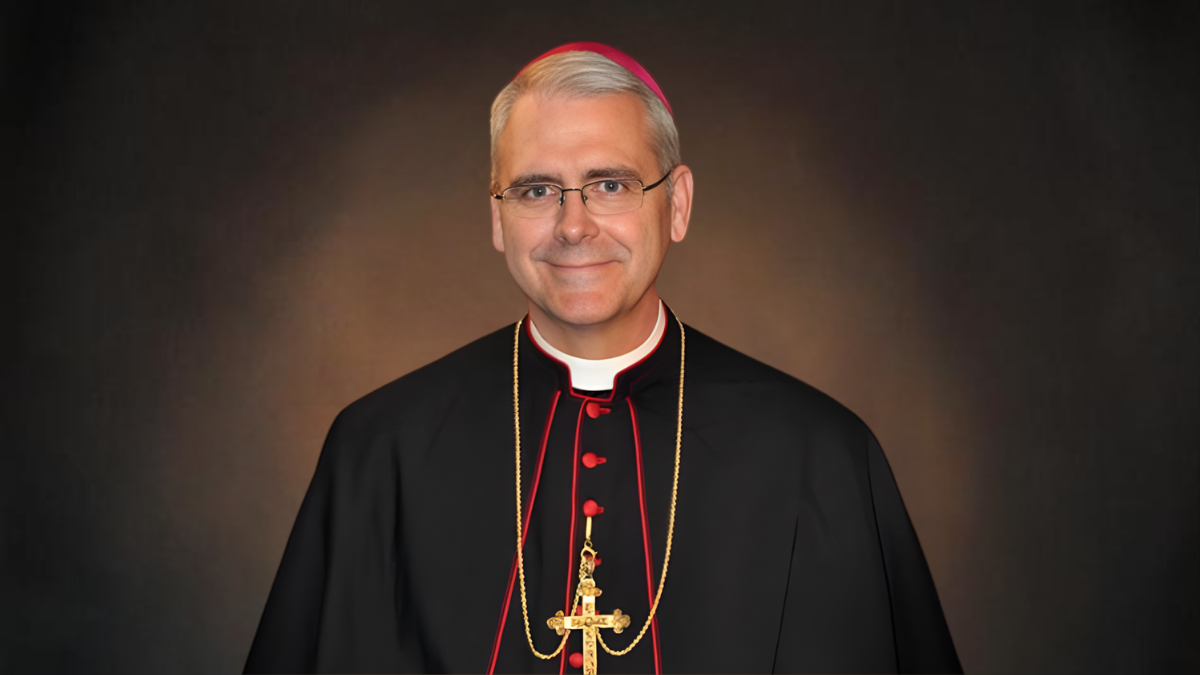

Depuis 2023, l'Église a connu une situation similaire avec le cardinal Fernández, préparé à diriger la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (aujourd'hui DDF) par son ami et mentor de longue date, le pape François. Le passé de Fernández avait été si polémique que la DDF avait constitué un dossier en 2009 faisant état de préoccupations concernant ses écrits, ce qui avait conduit préventivement à une enquête lorsque le cardinal Bergoglio l'avait nommé recteur de l'Université pontificale catholique d'Argentine.

Ces derniers mois, certains ouvrages scandaleux du passé de Fernández ont refait surface, notamment ses écrits à caractère sexuel explicite sur les baisers et les orgasmes. Tellement embarrassants pour l'image publique du cardinal, nouveau préfet de la Doctrine de la Foi, ils ont été omis des informations biographiques publiées par le Vatican, dans une tentative vaine d'effacer son passé.

Son mandat à la tête de la DDF n'a pas été plus glorieux que son précédent mandat en Argentine. Moins de six mois après sa prise de fonction, Fernández publia Fiducia Supplicans, un texte qui faillit provoquer une scission majeure et une guerre civile au sein de l'Église, comme on n'en avait pas vu depuis le Concile Vatican II. Les critiques à l'égard de ce texte furent si nombreuses et si virulentes qu'il dut subir l'humiliation de voir un proche conseiller du pape François, le cardinal Fridolin Ambongo, négocier une clause d'exemption pour l'Afrique. Cette exemption fut obtenue grâce à une rencontre en personne entre François et Fernández.

Fernández a certainement travaillé rapidement durant son mandat judiciaire, publiant un certain nombre de documents et s'attaquant également à l'arriéré de paperasse au DDF concernant les visions présumées, avec toutefois des résultats très mitigés, comme en témoigne son document lamentable du printemps 2024 sur les phénomènes surnaturels.

Ses premiers mois ont suscité un tel déferlement médiatique et une telle controverse qu'il est vite apparu évident que quelqu'un lui avait conseillé de cesser les interviews et de ne plus répondre aux courriels externes. Les réactions provoquées par son travail n'ont fait qu'amplifier le scepticisme alors très répandu à l'égard du pontificat de François.

Il n'est donc guère surprenant qu'avec son dernier document, Mater Populi Fidelis, sur Marie en tant que « Corédemptrice », Fernández n'ait fait qu'attiser la confusion et les querelles intestines, et dévaloriser davantage encore la fonction qu'il occupe. En déclarant que le terme « Corédemptrice » est « toujours inapproprié », le cardinal a balayé d'un revers de main des siècles de développement théologique et des décennies d'usage pontifical de ce terme, les reléguant au rang de simple note de bas de page.

Il procéda d'ailleurs de manière singulière : en publiant le document lors d'une soirée de lancement plutôt que d'une conférence de presse classique, expliquant que c'était pour éviter les questions des journalistes, incapables de saisir les subtilités théologiques du texte – une citation quasi littérale. Cette stratégie se retourna contre lui, même au sein de la salle, puisqu'un spécialiste de la religion mariale se mit à crier après Fernández à propos du texte.

Mais il convient de se demander pourquoi le cardinal a même rédigé ce texte. Le mouvement en faveur d'une déclaration formelle de Marie comme Corédemptrice reste relativement marginal au sein de l'Église, et ses plus fervents défenseurs sont des théologiens et des spécialistes mariaux respectés – loin d'être des figures marginales. En réalité, Mater Populi Fidelis n'a fait qu'élever le débat théologique à un niveau inédit. Les catholiques qui ignoraient jusqu'alors ce terme ou cette dévotion découvrent désormais des arguments en sa faveur, tandis que les mariologues qui la proposent redoublent d'efforts pour en préciser la nature.

En bref, tout comme pour Fiducia Supplicans , il n'y avait aucune raison valable d' écrire Mater Populi Fidelis , et tout ce que cela a fait, c'est se retourner contre l'intention publique de Fernández.

Le journaliste catholique chevronné Phil Lawler a exprimé ce sentiment lorsqu'il a écrit :

« Parfois, quand il n'est pas nécessaire de parler, il est préférable de se taire. C'était peut-être le cas ici. La réaction à la déclaration du Vatican était parfaitement prévisible : des cris de colère de la part de ceux qui se sentent trahis et abandonnés par les déclarations du Vatican depuis 15 ans. »

Malheureusement, il ne s'agit là que du dernier épisode d'une longue série de désastres en matière de relations publiques et de controverses théologiques qui ont entaché le Vatican depuis l'arrivée du cardinal Fernández il y a un peu plus de deux ans.

Avant d'occuper son poste actuel, l'archevêque Fernández avait déclaré : « Sur de nombreux points, je suis bien plus progressiste que le pape », en référence au pape François. À l'heure où les églises perdent massivement des fidèles et où les vocations, notamment en Europe, continuent de décliner d'année en année, cette affirmation était pour le moins audacieuse.

J'ai demandé à l'un de ses précédents de réagir à une telle remarque. « Les éloges des grands médias à l'égard des réformateurs progressistes ne se sont pas encore traduits par une conversion des fidèles à la foi en Jésus-Christ », a déclaré le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la DDF, peu après la nomination de Fernández. « Car c'est dans le Fils du Dieu vivant seul qu'ils peuvent placer leur espérance, pour vivre et pour mourir. »

Scandales, controverses, imprécisions et un manque général de rigueur scientifique sont devenus monnaie courante sous la direction de Fernández à la tête du Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Non seulement il a démontré son inaptitude à occuper cette fonction, mais il l'a même admis lui-même lorsqu'il a déclaré ne pas avoir les compétences requises pour gérer l'aspect disciplinaire du DDF.

Les théologiens, les prélats les plus influents et même les simples journalistes désespèrent de plus en plus de l'état déplorable dans lequel Fernández a plongé la DDF, autrefois respectée, et si le pape Léon XIV souhaite rétablir un semblant de paix et d'ordre au sein de l'Église, Fernández ne doit pas être maintenu au pouvoir.

Michael Haynes est un journaliste anglais indépendant et membre du corps de presse du Saint-Siège. Vous pouvez le suivre sur X ou sur son site web Per Mariam .