De juin 2025 à décembre 2026, les Eglises locales et les groupements internationaux auxquels elles appartiennent se concentreront sur les « voies de mise en œuvre ». Au premier semestre 2027, les diocèses tiendront des « assemblées d’évaluation ». Au premier trimestre 2028, des assemblées se tiendront à l’échelle continentale.

En juin 2028, un document de travail sera publié pour l’assemblée ecclésiale du Vatican, qui se tiendra en octobre de la même année. A la fin, le document romain se réjouit du Jubilé des équipes synodales et des organismes participatifs qui se tiendra à Rome en octobre prochain.

Du jargon…

Sur The Catholic Thing du 18 juillet, le père Gerald Murray se montre beaucoup plus critique, avec un titre particulièrement explicite : « Une trajectoire synodale emplie de jargon. » Le prêtre américain écrit : « Lorsque le pape Léon XIV s’est exprimé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre le jour de son élection, il a déclaré : “Nous voulons être une Eglise synodale”. L’importance de cette déclaration dépend, bien sûr, de la façon dont le pape Léon comprend la synodalité.

« La notion d’Eglise une, sainte, catholique, apostolique – et désormais synodale – est peu claire pour la plupart, car la synodalité est un concept largement méconnu. » Sauf pour Sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Secrétariat du synode, qui déclarait sans détour, le 7 juillet sur Vatican News : « Je cite souvent un théologien australien présent à notre synode, Ormond Rush, affirmant : “La synodalité, c’est le concile Vatican II en résumé”.

« Tous nos documents, et encore dans le Document final, soulignent que notre démarche se réfère véritablement à la vision du concile Vatican II. On peut dire que la synodalité est la voie à suivre pour comprendre l’ecclésiologie du concile Vatican II à ce stade de sa réception. Il ne s’agit donc que de poursuivre la réception du concile Vatican II. Car, d’une certaine manière, le Concile n’est pas encore mis en œuvre partout. »

Le P. Murray relève aux pages 18 et 19 du document romain une volonté de promouvoir une « diversité pacifiée » en surmontant certaines « polarités et tensions » dont il énumère quelques-unes :

« L’Eglise entière et l’Eglise locale ; l’Eglise comme peuple de Dieu, comme Corps du Christ et comme Temple de l’Esprit ; la participation de tous et l’autorité de certains ; la synodalité, la collégialité et la primauté ; le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel ; le ministère (ministères ordonnés et institués) et la participation à la mission en vertu de la vocation baptismale sans forme ministérielle ».

Et le document de proposer un mode d’emploi « synodal » des tensions dans l’Eglise : « La mise en œuvre de la Déclaration finale [du synode] exige d’aborder et de discerner ces tensions au fur et à mesure qu’elles apparaissent dans les circonstances de chaque Eglise locale.

« La voie à suivre ne consiste pas à rechercher un arrangement impossible qui éliminerait les tensions au profit de l’une des parties. Il sera plutôt nécessaire, dans l’ici et maintenant de chaque Eglise locale, de discerner lequel des équilibres possibles permet un service plus dynamique de la mission. Il est probable que des décisions différentes seront prises à différents endroits. »

Face à cette dilution de la vérité dans un relativisme « synodal », le P. Murray n’hésite pas à écrire : « Le concile de Nicée ne passerait pas le test de la synodalité car il a de fait accompli “l’arrangement impossible” d’“éliminer les tensions” en décidant “en faveur de l’un des camps”, c’est-à-dire que l’orthodoxie a été affirmée et l’hérésie a été anathématisée.

« Quand l’Eglise a-t-elle enseigné que les doctrines catholiques sont des “polarités” révélant des “tensions” devant être surmontées pour parvenir à un “équilibre” ? C’est du pur hégélianisme. Première étape : la thèse rencontre l’antithèse, aboutissant à une synthèse ; deuxième étape : répéter la première étape à l’infini.

« Dans ce schéma, l’Eglise n’enseigne pas la vérité dogmatique, mais réfléchit plutôt à différentes approches qui doivent être mises en balance. Dans une situation de polarité, les deux camps doivent se satisfaire d’une certaine forme de “diversité réconciliée”. La permanence de la vérité a disparu, le “dynamisme” remodelant les “catégories ecclésiologiques” est à la mode. »

Et de conclure : « L’Eglise n’a pas besoin d’être reconfigurée en un groupe de discussion synodal perpétuel dirigé par des responsables du Vatican, impliquant des évêques et des non-évêques désignés, dans lequel les tensions (naturellement produites lorsque des idées hérétiques sont présentées comme des versions nouvelles et améliorées de la foi catholique) doivent être apaisées, parce que la synodalité exige la notion fausse de “diversité réconciliée”. »

… ad nauseam

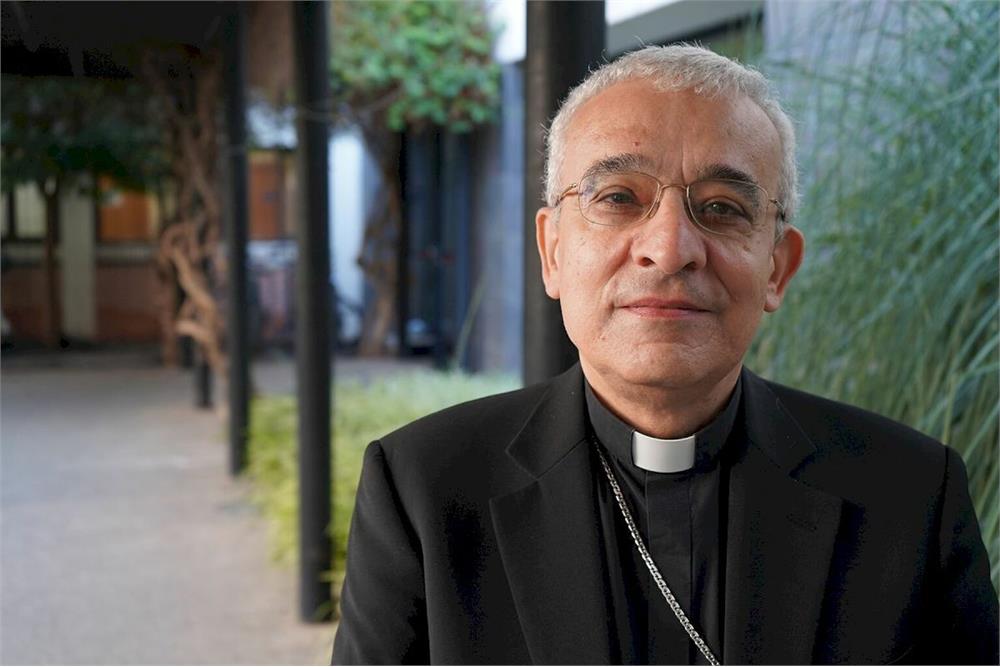

Tout aussi sévère, Mgr Marian Eleganti, le collaborateur de Mgr Vitus Huonder à Coire, réagit sur son blogue le 11 juillet. Il interpelle les responsables du synode : « Le peuple de Dieu dans son ensemble ignore vos documents. D’après mon expérience, rares sont les croyants qui en ont connaissance ou qui les lisent.

« Cessez de tourner en rond dans un processus qui n’a éveillé l’amour de Jésus-Christ dans aucune âme, mais qui occupe surtout jusqu’à présent les “catholiques réformateurs” (occupant une fonction officielle) germanophones. Cessez de vous multiplier et de vous démultiplier dans des groupes de travail et des commissions ! Le peuple de Dieu ne s’y intéresse pas.

« Les résultats sont un brouillard, des bénédictions qu’il vaudrait mieux s’abstenir de donner, des modèles de gestion qui contredisent le Droit canonique en vigueur, de nouveaux comités ou conseils, comme si nous n’en avions pas assez depuis 60 ans. Vous vivez dans une bulle et vous employez les mauvaises personnes. […] Vous invoquez trop facilement le Saint-Esprit. »

Voici ce qu’il faudrait plutôt faire, selon le prélat suisse : « Proclamez l’Evangile, pour l’amour du Christ ! Proclamez le Christ à une Europe qui s’est détournée de lui ! Proclamez le Christ à un monde qui présente des traits apocalyptiques et qui mène sans cesse de nouvelles guerres ! Parlez de Jésus-Christ plutôt que de synodalité !

« Ce que vous entendez par ce dernier terme, d’autres l’ont déjà utilisé (par exemple les anglicans), avec pour résultat de nouvelles divisions. Cessez de maintenir l’Eglise dans une frénésie synodale sans fin, soi-disant pour échanger des bienfaits. » Et de mettre en garde : « Les problèmes réels qui existent dans l’Eglise ne sont pas abordés :

« l’abandon massif par les baptisés et les confirmés des contenus essentiels de la foi (la divinité de Jésus, sa résurrection physique) ; l’informalité liturgique et les abus dans le Novus Ordo ; l’absence de vocations sacerdotales dans de nombreuses Eglises particulières ; la prédication hétérodoxe largement répandue (catéchèse, théologie universitaire) et une pratique pastorale qui contredit la doctrine catholique et le Droit canonique, soi-disant parce que “la réalité est plus grande que l’idée” [François dixit, NDT].

« La liste est incomplète… Je ne peux plus écouter votre propagande. Je suppose que je ne suis pas le seul. Cela fait longtemps que l’Eglise n’avait pas été dirigée de manière aussi autoritaire et manipulatrice que sous la nouvelle synodalité du pape François, en une tentative sans fin pour obtenir les résultats souhaités. »

Mgr Eleganti s’interroge sur l’honnêteté intellectuelle et l’objectivité avec lesquelles le processus synodal a été mené : « Où sont les partisans de la tradition – principalement des jeunes et des familles – dans ce processus ? Où est leur vote dans ce processus synodal sui generis tant vanté ? Jusqu’à présent, ils ont été laissés de côté.

« Dans certains pays (France, Angleterre), de nombreux jeunes adultes souhaitent être baptisés. Les jeunes qui s’intéressent à la foi, étudient le catéchisme, souhaitent une liturgie célébrée avec recueillement, réclament plus de mystère dans la célébration de la messe, où l’on parle trop. […]

« Dans le processus synodal, qui se soucie du défi de l’islam ? Ne faites pas de l’Eglise une bourse d’idées pour des initiatives et des inventions hétérodoxes ! Faites quelque chose pour le renouveau de la liturgie et de la catéchèse en ces temps antichrétiens ! Plus de missionnaires, moins de conseillers en communication [spin doctors]. »

Et de conclure par ce constat malheureusement exact sur le fonctionnement de l’Eglise « synodale » : « Le berger suit les brebis. L’enseignant apprend de l’élève. L’action détermine le devoir. La majorité fait la vérité. Le prêtre obéit au laïc. L’évêque est assis à côté. Et au-dessus de tous plane l’Esprit. Mais quel Esprit ? »