L'homélie du Père Joseph-Marie Verlinde fsJ pour le 22e dimanche du temps ordinaire (homelies.fr) :

Les pratiques rituelles qui font l’objet du litige entre Jésus et les pharisiens, sont issues de la « tradition des anciens », c’est-à-dire de l’interprétation orale de la Torah transmise de génération en génération, et ayant acquis au fil des années, une valeur normative. Cette tradition contient un ensemble de prescriptions, qui veulent incarner dans la vie quotidienne les préceptes généraux de la Loi en matière de pureté rituelle. Ainsi l’aspersion « au retour du marché » était un geste symbolique de mise à distance par rapport à toute personne n’appartenant pas au peuple élu - peuple sacerdotal qui doit impérativement se garder « pur » pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice qui lui plaise. Sous couvert de rites religieux, ces pratiques relevaient avant tout du souci de sauvegarder une identité juive au milieu des nations païennes.

Se faisant l’écho du prophète Isaïe, Jésus dénonce l’ambiguïté d’une telle attitude : derrière des explications se référant à la Thora, les doctrines enseignées par les pharisiens « ne sont que des préceptes humains ». Comme leur nom l’indique, les rituels « religieux » devraient avoir pour but de « relier » à Dieu ceux qui les accomplissent pieusement. Tel n’est plus le cas pour ces pratiques traditionnelles qui se sont réduites au fil des années, à des signes identitaires permettant de tracer la frontière entre le juif et le non-juif. Notre-Seigneur condamne l'hypocrisie de ces comportements pseudo-religieux, qui sacralisent une séparation entre les personnes alors que le Père a tout au contraire envoyé son Fils pour « rassembler ses enfants dispersés » (Jn 11, 52). Refusant toute forme de ségrégation, Jésus s’adresse directement à la foule bigarrée qui l’entoure, et au sein de laquelle les règles de pureté ne devaient pas être particulièrement observées. « Ecoutez-moi tous - sous-entendu : quelle que soit votre appartenance raciale, sociale ou nationale - prêtez attention à mes paroles et non aux vains discours de ces soi-disant docteurs de la Loi qui se sont éloignés des chemins de la sagesse. La pureté n’est pas un attribut des aliments ou des ustensiles. Seul le cœur peut être qualifié de pur ou d’impur, selon qu’il est digne de servir de Temple à Dieu ou pas. »

Nous n’avons guère d’illusion à nous faire : depuis que nous nous sommes éloignés de Dieu par le péché, notre cœur est une caverne remplie de « pensées perverses ; inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure ». Nous en avons tous fait la triste expérience. A quoi bon purifier indéfiniment les ustensiles de cuisine pour éviter une impureté orale, alors que nous nourrissons des pensées coupables ? A quoi bon multiplier les ablutions corporelles extérieures, si notre cœur est maculé de pensées inavouables ? Les rites de purifications n’ont de sens que dans la mesure où ils sont l’expression d’une sincère conversion intérieure. Car Dieu seul peut nous purifier d’une eau lustrale qui soit spirituellement « efficace » : l’eau jaillie du côté transpercé de son Christ. C’est à cette eau qu’il pensait lorsqu’il annonçait par son prophète : « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair » (Ez 36, 25-26).

Le « cœur de chair » - qui correspond au « cœur pur » - est précisément un « cœur de pierre » qui s’est laissé purifier par la grâce divine, sans lui opposer d’obstacle. Hélas chaque fois que nous désobéissons à « la Parole de vérité » (2nd lect.), nous résistons concrètement à l’action purificatrice de l’Esprit Saint ; nous sommes en contradiction avec notre engagement baptismal. L’homme « intelligent » et « sage », celui qui vit dans la proximité de son Dieu (cf. 1ère lect.), est tout au contraire celui qui se laisse instruire, qui « écoute les commandements et les décrets que le Seigneur lui enseigne ; qui garde ses ordres tels que le Seigneur son Dieu les a prescris, sans rien y ajouter et rien y retrancher, car la Loi du Seigneur est juste et ses paroles sont vraies » (cf. 1ère lect.). La conclusion logique nous vient sous forme d’exhortation de la plume de saint Jacques : « Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous » (2nd lect.).

Bien sûr il ne s’agit pas d’en rester à de pieuses considérations : la Parole de Dieu « est capable de nous sauver » dans la mesure où nous la mettons en application. Car après la purification dans les eaux de notre baptême, nous avons aussi été vivifiés par le Sang jailli de la même Source. Nous vivons désormais de la vie de l’Esprit, c'est-à-dire de la vie du Christ ressuscité. Dès lors, ce sont nos œuvres de charité qui « prouvent » l’authenticité de notre conversion et qui plaident pour nous. Car « devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c’est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au milieu du monde » (2nd lect.).

C’est donc à un sérieux examen de conscience que l’Eglise nous invite sur la nature des pensées qui habitent habituellement notre cœur : pensées perverses, cupides, malveillantes ; ou pensées de paix, d’amour, de bienveillance ? Le « glaive à deux tranchants » de la Parole fait-il partie des armes dont nous nous servons pour mener le beau combat contre nos complicités avec l’esprit des ténèbres ? Notre conversion est-elle simplement « idéologique », sans changer vraiment nos comportements, ou bien la parole est-elle semée dans une terre accueillante qui lui permet de porter son fruit de charité ?

Les textes de la liturgie de ce jour viennent à point nommé en ce temps de reprise : puissent-ils nous aider à nous recentrer sur la finalité surnaturelle de nos engagements telle que nous la révèle « la Parole de Dieu semée en nous » (2nd lect.), afin d’agir en « peuple sage et intelligent » dont « le Seigneur notre Dieu est proche chaque fois qu’il l’invoque » (1ère lect.).

« “Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur” (Ps 14). Puissions-nous tout au long de cette année qui commence, nous laisser guider par ta “parole de vérité qui nous donne la vie”, afin de te plaire en toutes choses, et d’être de vrais témoins de ton amour. “Père de toutes les lumières”, fais descendre d’en haut “les dons les meilleurs, les présents merveilleux” (2nd lect.) sur tes enfants, pour qu’ils se convertissent et trouvent en toi le bonheur pour lequel tu les as créés. »

Père Joseph-Marie

S

S

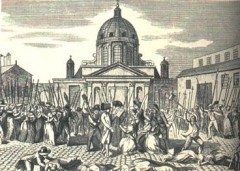

"Après la chute de la Monarchie le 10 août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects sont arrêtés : laïcs, prêtres séculiers, religieux, souvent réputés réfractaires, même si ce n’est pas le cas de tous. Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus de la moitié étrangers à la capitale. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes armées d’hommes et de femmes envahissent les prisons parisiennes pour se livrer à l’exécution collective des détenus au couvent des Carmes, à l’abbaye de Saint-Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine.

"Après la chute de la Monarchie le 10 août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects sont arrêtés : laïcs, prêtres séculiers, religieux, souvent réputés réfractaires, même si ce n’est pas le cas de tous. Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus de la moitié étrangers à la capitale. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes armées d’hommes et de femmes envahissent les prisons parisiennes pour se livrer à l’exécution collective des détenus au couvent des Carmes, à l’abbaye de Saint-Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine.