Du blog Settimo Cielo de Sandro Magister :

Discerner en conscience?

par Thibaud Collin

Voilà plus d'un an que l'exhortation Amoris laetitia a été publiée. Or le débat portant sur l'interprétation de son chapitre 8 n'a pas cessé. Le débat s’est concentré sur la question suivante : quant à la discipline sacramentelle concernant les divorcés et remariés civilement (DR), le chapitre 8 opère-t-il un changement avec le magistère antérieur et si oui, ce changement est-il homogène? Matériellement presque tous les interprètes sont d'accord: ce chapitre est dans la continuité notamment de Familiaris consortio (FC); il n'y aurait pas rupture mais continuité. Mais formellement les avis divergent voire s'opposent. Ainsi certains (1) disent que ce chapitre est dans la continuité de FC parce que justement il n'apporte rien de nouveau (la discipline sacramentelle demeure). Au contraire, d’autres (2) affirment qu'il apporte du nouveau mais que ce nouveau est un développement homogène de la tradition (dans certains cas les DR vivant more uxorio peuvent recevoir la réconciliation et la communion). Il s’agit alors d'expliquer en quoi ce changement disciplinaire est l'actualisation de ce qui était en germe dans FC n°84. Le problème est que certains arguments étayant cette interprétation apparaissent opposés à l’enseignement de Veritatis splendor (VS). En effet, ils semblent très proches de ceux utilisés par certains théologiens pour contester et minimiser la doctrine morale enseignée dans Humanae vitae (HV).

Cette étrange situation justifie pleinement la démarche des quatre cardinaux de formuler les cinq dubia. Ceux-ci peuvent être lus comme autant de problématiques en attente de résolution. Puisque certains passages du chapitre 8 peuvent recevoir des interprétations contradictoires, le peuple de Dieu est en droit d’attendre une auto-interprétation du magistère. Cette interprétation définitive n'étant pour l'instant pas donnée, le débat interprétatif perdure. Pourtant ceux qui voient une nouveauté homogène dans AL considèrent que le débat est clôt et que les auteurs des dubia ratent le point central de l'exhortation. Le cœur de toute la démarche exposée dans l’Exhortation serait le discernement en conscience. Discernement du fidèle en « situation dite irrégulière »; mais aussi discernement du pasteur quant à la manière d'accompagner le fidèle dont il a la charge. Dans ces deux cas, la voie privilégiée par le pape serait effectivement la conscience comme organe du discernement. Cette voie est présentée comme traditionnelle mais trop négligée jusque-là dans la praxis de l’Eglise.

Emprunter résolument cette voie, c’est-à-dire prendre davantage en compte la conscience du fidèle, permettrait ainsi de lire AL comme un développement homogène de ce que FC portait déjà implicitement. Ainsi le cardinal Schönborn s’appuie sur le n° 84 de FC dans lequel saint Jean-Paul II appelle le pasteur à discerner différentes situations. Certains DR peuvent avoir accès aux sacrements « tout en restant publiquement dans une situation objectivement irrégulière » s’« ils s’abstiennent des actes réservés aux époux, donc », continue le cardinal autrichien, « une condition qui relève de la chambre à coucher et de la conscience des sujets : mêmes s’ils vivent en frère et sœur, objectivement ils mènent une vie de couple. Il y a donc une non-équivalence pure et simple entre la situation objective et la réalité de grâce devant Dieu et son Eglise. Il (Jean-Paul II) ouvre une porte à une compréhension plus large passant par le discernement des différents cas qui ne sont pas objectivement identiques et par la prise en compte du for interne. » (3) Plusieurs remarques sur cette interprétation. Notons l’usage remarquablement ambivalent du mot objectivité. Le cardinal utilise ici le terme dans une acception mondaine. Cet homme et cette femme apparaissent comme mariés. Et même vivant en frère et sœur, aux yeux du monde s’ils cohabitent sous le même toit, leur « situation objective » est de former un couple. Or ils peuvent néanmoins être fidèles à la volonté de Dieu, en tant que pour Jean-Paul II, ils reconnaissent justement qu’ils ne sont pas unis par un lien conjugal et assument donc dans leur vie la vérité de leur situation (= objective au sens strict et traditionnel du terme). En effet, dans la tradition et le vocabulaire de l’Eglise l’objectivité morale et sacramentelle est prise du côté de Dieu et de la nature du bien personnel et non selon les normes de la société. Du coup, le cardinal utilise cette ambiguïté terminologique pour laisser penser que dans ce texte, saint Jean-Paul II rendrait possible un élargissement des cas par le biais du for interne (coupé de la loi de Dieu telle que la rappelle pourtant explicitement saint Jean-Paul II). Or aucun moment le saint pape n’affirme que les DR mènent « une vie de couple » ce qui suggérerait qu’il y aurait un lien de nature analogiquement conjugale entre eux ; doctrine niant l’indissolubilité du mariage. L’accès aux sacrements ne relève donc pas, selon FC, du for interne et de la chambre à coucher (opposé à l’objectivité dans son acception sociale) mais bien de l’objectivité de devant Dieu et devant l’Eglise, réfléchie par la conscience droite du fidèle (4).

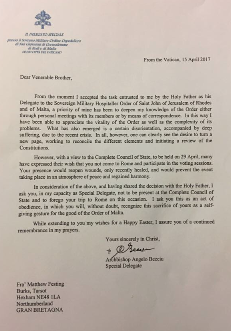

« Le Conseil Complet des Chevaliers profès, l’organe qui procède à l’élection du nouveau Grand Maître de l’Ordre de Malte en vertu de ses statuts, a été convoqué à Rome le 29 avril.

« Le Conseil Complet des Chevaliers profès, l’organe qui procède à l’élection du nouveau Grand Maître de l’Ordre de Malte en vertu de ses statuts, a été convoqué à Rome le 29 avril..jpg)