Le nouvel Arrêté Ministériel qu'a pris par notre gouvernement fédéral et entrant en vigueur dès ce jeudi 29, fait entrer notre pays dans un confinement beaucoup plus strict. Ci-dessous cinq mesures qui concernent plus particulièrement nos communautés :

liturgie - Page 87

-

Culte : les assemblées limitées à 40 personnes

1. Le couvre-feu est maintenu entre 22h et 6h du matin2. Les rassemblements de plus de 4 personnes ne sont pas autorisés, sauf pour des enfants de moins de 12 ans: ceci rend toute activité paroissiale collective impossible, sauf pour les enfants.3. Les cultes dominicaux, de semaines, les baptêmes, mariages et funérailles religieuses et toute autre activité dans une église ne peuvent se faire qu'en présence de maximum 40 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris. Les règles de distanciation et de port de masque restent d’application.4. Les églises peuvent rester ouvertes. Nous demandons aux curés, équipes pastorales et conseils de fabrique de faire leur possible pour qu'elles le soient le plus possible. Nos concitoyens auront, plus que jamais, le besoin de se recueillir.5. Le télétravail est la règle. S’il n’est pas possible, la distanciation sociale doit impérativement être garantie.Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, liturgie, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

Un regard orthodoxe sur la pandémie, son origine, sa nature et son sens

De sur le site Orthodoxie.com (publié lors de la première vague de la pandémie, le 8 avril 2020) :

L’origine, la nature et le sens de la pandémie actuelle. Une interview de Jean-Claude Larchet

Jean-Claude Larchet, vous êtes un des premiers à avoir développé une réflexion théologique sur la maladie, la souffrance, la médecine. Votre livre « Théologie de la maladie » paru en 1991 a été traduit en de nombreuses langues, et en relation avec l’épidémie du covid-19, il va paraître prochainement en traduction japonaise. Vous avez publié aussi une réflexion sur la souffrance : « Dieu ne veut pas la souffrance des hommes », qui a paru également dans divers pays.

Tout d’abord quelle est votre opinion générale sur l’épidémie que nous connaissons actuellement ?

Je n’en suis pas étonné : il y a, depuis des millénaires, environ deux grandes épidémies par siècle, et plusieurs autres épidémies de moindre importance. Leur fréquence s’accroît cependant de plus en plus, et la concentration de population dans notre civilisation urbaine, la circulation favorisée par la mondialisation, ainsi que la multiplicité et la rapidité des moyens de transport modernes les transforment facilement en pandémies. La présente épidémie était donc prévisible, et annoncée par de nombreux épidémiologistes qui ne doutaient pas de sa venue, ignorant seulement le moment précis où elle surviendrait et la forme qu’elle prendrait. Ce qui est surprenant, c’est le manque de préparation de certains États (l’Italie, l’Espagne et la France notamment), qui au lieu de prévoir le personnel médical, les structures hospitalières et le matériel nécessaire pour affronter le fléau, ont laissé se dégrader l’hôpital et laissé externaliser (en Chine, comme tout le reste) la production de médicaments, de masques, de respirateurs, dont on manque aujourd’hui cruellement.

Les maladies sont omniprésentes dans l’histoire de l’humanité, et il n’est pas d’homme qui ne les rencontre pas au cours de sa vie. Les épidémies sont simplement des maladies qui sont particulièrement contagieuses et se répandent rapidement jusqu’à atteindre une part importante de la population. La caractéristique du virus covid-19 est qu’il affecte gravement le système respiratoire des personnes âgées ou fragilisées par d’autres pathologies, et qu’il a un haut degré de contagiosité qui sature rapidement les systèmes de soins intensifs par le grand nombre de personnes atteintes simultanément dans un court laps de temps.

Les Églises orthodoxes ont réagi par étapes, à des vitesses et sous des formes variables. Qu’en pensez-vous ?

Il faut dire que les différents pays n’ont pas été atteints par l’épidémie au même moment ni au même degré, et chaque Église locale a adapté sa réaction à l’évolution de la maladie et aux mesures prises par les États. Dans les pays les plus atteints, la décision d’arrêter la célébration des offices a été prise rapidement, à quelques jours de différence seulement. Ne prévoyant pas un tel arrêt dans l’immédiat, certaines Églises (comme l’Église russe) ont pris des mesures pour limiter la contamination possible au cours des services liturgiques ou de la dispensation des sacrements ; aujourd’hui elles sont contraintes de demander aux fidèles de ne pas venir à l’église.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, liturgie, Religions, Santé, Spiritualité, Théologie 1 commentaire -

Message des Évêques de Belgique pour la Toussaint et la Commémoration des défunts 2020

A tous les collaborateurs et les fidèles des diocèses en Belgique

Chers Amis,

La courbe du coronavirus est dangereusement repartie à la hausse dans notre pays à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Le nombre quotidien de nouvelles infections par la Covid-19, les admissions à l'hôpital, les patients en soins intensifs et les décès continuent d'augmenter. Cette situation particulièrement dangereuse est très préoccupante pour notre société dans les prochains mois, à l'approche de l'hiver. Ces derniers jours, le Comité national de concertation et les Gouvernements de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre ont publié des mesures supplémentaires ; d'autres mesures devraient suivre. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons vaincre la Covid-19. Nous appelons toutes les communautés chrétiennes et les croyants à collaborer loyalement avec les autorités responsables et à observer strictement les règles promulguées. Ce sens civique est essentiel pour marquer notre solidarité.

Personne n'est à l’abri du virus. On peut le contracter n’importe où, à n’importe quel âge et quel que soit son milieu social. Nous sommes tous solidairement responsables les uns des autres. Personne n'est superflu dans la prise en charge de ceux qui souffrent aujourd’hui. Que pouvons-nous faire ? Être attentifs aux personnes touchées par le virus, par ses conséquences sociales ou par l'impact des mesures nécessaires, dans notre voisinage. Prendre contact avec les personnes âgées, les personnes seules ou les personnes handicapées qui doivent s’autogérer. Offrir une aide de voisinage. Chacun peut prendre personnellement l'initiative. Les paroisses peuvent collaborer avec des associations ou des réseaux de bénévoles. Un petit geste peut faire toute la différence !

On recherche, de plus en plus, des bénévoles dans certains services ou secteurs qui connaissent des difficultés particulières. Des personnes momentanément sans travail peuvent trouver un emploi temporaire dans des secteurs gravement touchés. Cela vaut surtout pour le secteur médical. Les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé (en hôpital, dans les centres de soins de santé et dans le cadre des soins à domicile) sont soumis à une pression croissante. Ils ont à peine pu récupérer depuis le mois de mars. Leur effectif devient trop faible par rapport au nombre croissant de patients. Des bénévoles pourraient renforcer temporairement leurs rangs. De même, par exemple, dans les écoles quand les enseignants tombent malades ou pour aider les éducateurs pour l'accueil des enfants. Ou encore pour des services sociaux quand le personnel n’est plus suffisant pour aider les familles ou les personnes en situation difficile. Celui qui a un talent particulier peut réellement l'offrir à bon escient.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, liturgie, Santé, Société, Solidarité, Spiritualité 4 commentaires -

Qui est Mgr Olivier de Germay, le nouvel archevêque de Lyon ?

Avec la nomination de Mgr Michel Aupetit comme archevêque de Paris (2017) et celle de Mgr Olivier de Germay à Lyon (2020), les deux sièges les plus importants de l’Eglise de France sont dotés de deux pilotes particulièrement solides : il faut s’en réjouir, par les temps qui courent à Rome et autres lieux. La France est, en effet, la Fille aînée de l’Eglise, en particulier pour de nombreux francophones de par le monde. Mais qui est ce nouvel archevêque de Lyon dont l’accession à la Primature des Gaules est un signe d’espérance pour l’avenir ? Dans le magazine « Famille chrétienne », Samuel Pruvot lui consacre cet article (JPSC) :

« Clin d’œil du ciel, c’est en la fête de saint Jean-Paul II que Mgr Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon. Il faut dire qu’il a passé une bonne partie de sa formation à Rome, au séminaire français et aussi à l’Institut pontifical Jean-Paul II. Cette nomination très attendue – et longtemps différée – n’est pas du tout anecdotique. « J’ai hurlé de joie en l’apprenant, avoue un confrère. Il est représentatif d’une Église qui va de l’avant, attachée à la nouvelle évangélisation. » Un autre évêque salue : « la nomination d’un évêque qui a du cran et des positions affirmées sur les questions bioéthiques ou le Mariage pour tous est très symbolique. Nommer un évêque de 60 ans à Lyon, c’est poser un acte fort. » Il précise ensuite : « Je trouve intéressant que ce ne soit pas un Parisien. Il peut apporter sa liberté de point de vue. »

« Clin d’œil du ciel, c’est en la fête de saint Jean-Paul II que Mgr Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon. Il faut dire qu’il a passé une bonne partie de sa formation à Rome, au séminaire français et aussi à l’Institut pontifical Jean-Paul II. Cette nomination très attendue – et longtemps différée – n’est pas du tout anecdotique. « J’ai hurlé de joie en l’apprenant, avoue un confrère. Il est représentatif d’une Église qui va de l’avant, attachée à la nouvelle évangélisation. » Un autre évêque salue : « la nomination d’un évêque qui a du cran et des positions affirmées sur les questions bioéthiques ou le Mariage pour tous est très symbolique. Nommer un évêque de 60 ans à Lyon, c’est poser un acte fort. » Il précise ensuite : « Je trouve intéressant que ce ne soit pas un Parisien. Il peut apporter sa liberté de point de vue. »Liberté de mouvement aussi. « J’aime le changement » glissait un jour Mgr Olivier de Germay à Famille Chrétienne. Je trouve stimulant d’aller dans des régions qu’on ne connaît pas. » Il ne va pas être déçu du voyage en devenant le futur primat des Gaules. Pour cet homme né au bord de la Loire, il va falloir expérimenter un territoire neuf, au confluent du Rhône et de la Saône. Il faut dire que ce parachutiste de formation n’a pas froid aux yeux et qu’il avait déjà su atterrir dans le diocèse d’Ajaccio en 2012. Primat des Gaules, le titre est sans doute à la hauteur des enjeux. Car le siège occupé dans l’antiquité par le grand saint Irénée porte bien son nom. Lyon est plus qu’un grand diocèse, c’est un univers en soi.

Un ancien parachutiste à la théologie classique

Derrière l’évêque en apparence discret et réfléchi, se cache un esprit de sacrifice et un sacré courage. De fait, Olivier de Germay a fait des études en classes préparatoires au Prytanée national militaire de La Flèche, avant d’intégrer la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan d'où il est sorti officier parachutiste en 1983.

-

Culte : de nouvelles restrictions à Bruxelles et en Wallonie

D'Angélique Tasiaux sur cathobel.be :

Coronavirus & célébrations religieuses : mise à jour des mesures pour Bruxelles et la Wallonie

Comme le précise Tommy Scholtes, porte-parole francophone de la Conférence épiscopale, « l’organisation des cultes dépend du fédéral. Un protocole a été reconnu pour l’ensemble. Mais les régions et les provinces s’approprient une part de responsabilités et de mesures plus ou moins strictes. Ce fractionnement des mesures est difficile à suivre et à comprendre pour les citoyens. Et le virus ne connaît pas les limites administratives et linguistiques ! »

Pour Bruxelles et Liège : les contraintes augmentent

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, parmi les mesures supplémentaires décidées par la Cellule de crise figure « l’interdiction des offices et cérémonies religieuses, sauf exception ». Dès le lundi 26 octobre, les funérailles religieuses ne peuvent être célébrées qu’en présence de 15 personnes, de même que les mariages dont la présence est limitée aux mariés, témoins et ministre du culte. Ce sont des dispositions semblables à celles qui ont prévalu durant le confinement du printemps qui sont, à nouveau, de mise dans les lieux de culte des 19 communes de la Région bruxelloise. « Sauf avis contraire, les lieux de culte peuvent cependant rester ouverts pour la prière individuelle, précise Mgr Jean Kockerols, C’est dans un esprit de solidarité responsable que nous vivrons ces jours sans célébrations publiques. »

En province de Liège, ce sont les célébrations de fêtes religieuses qui sont interdites : premières communions collectives, professions de foi, confirmations et célébrations « qui entraînent des réunions de famille« . En revanche, précise le chanoine Eric de Beukelaer, ces interdictions n’ont pas d’incidence pour « les eucharisties dominicales ou de semaine, les funérailles, les célébrations du 1 er et du 2 novembre, l’éventuelle présence dans les cimetières ». Le vicaire général estime, pour sa part, « heureux que le culte soit encore possible en région liégeoise. L’évangile ne se confine pas ! Certaines paroisses ont été hibernation, d’autres ont rejoint les petits et les plus pauvres, en étant créatives avec des chaînes de téléphone, des toutes-boîtes… Soyons des citoyens exemplaires et évangélisateurs dans cette crise. » Quitte à faire appel à des plus jeunes pour développer un site Internet, par exemple.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, liturgie, Politique, Santé, Société 0 commentaire -

La nouvelle traduction du missel : "Marie toujours Vierge" ?

via Le Salon Beige :

-

Les célébrations avec un maximum de 200 personnes restent autorisées dans les églises

De cathobel.be :

Protocole de l’Église Catholique en vue de la reprise des célébrations liturgiques – À partir du 1 octobre 2020 jusqu’au 19 novembre 2020

Vendredi 23 octobre 2020, le Gouvernement Fédéral a décidé que le protocole du 1er octobre 2020 reste en vigueur durant les prochaines semaines pour les célébrations dans nos églises, avec un maximum de 200 personnes qui peuvent donc participer à une cérémonie religieuse, à condition, bien sûr, que la distance de 1,5 m et les autres règles de sécurité soient pleinement respectées. Cette prolongation est valable jusqu’au 19 novembre.

Il faut garder à l’esprit que le déroulement de chaque célébration peut entraîner des implications pour d’autres paroisses et communautés de croyants. Les croyants et les prêtres célèbrent en effet l’eucharistie dans différentes paroisses. Le présent protocole en tient compte. Il nous propose une direction identique, dans le respect de la responsabilité de l’unité pastorale et des fabriques d’église.

Les églises de monastères, d’abbayes et de couvents accessibles au public peuvent se baser sur le présent protocole.

-

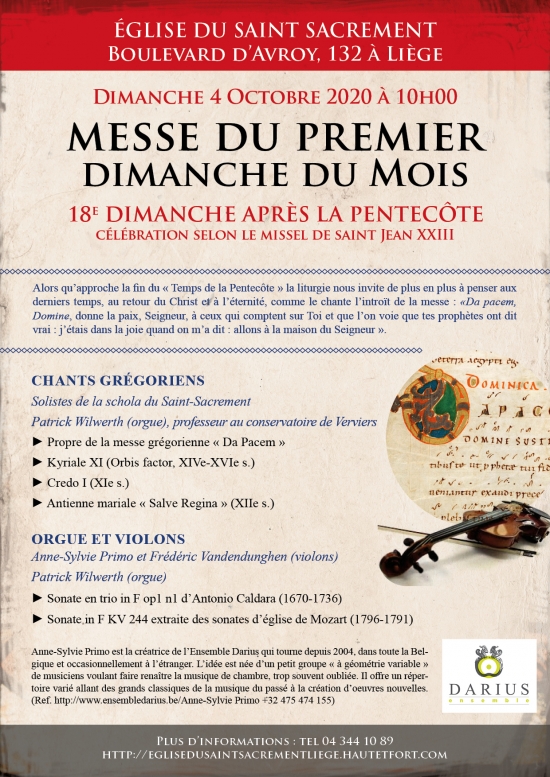

Liège, dimanche 4 octobre 2020 à 10h00 : Messe en musique à l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) : plain chant, orgue et violons

A Liège, Premier dimanche du mois en musique à l’église du Saint-Sacrement

(Bd d’Avroy, 132) :

Le dimanche 4 octobre à 10h00, l’organiste Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers ainsi que les violoncellistes Anne-Sylvie Primo et Frédéric Vandendunghen interpréteront en trio des extraits d’une sonate à trois d’Antonio Caldara (1670-1736), célèbre précurseur du classicisme viennois, et de l’une des belles sonates d’église écrites par Mozart pour la célébration de la messe. Anne-Sylvie Primo est le violon conducteur de l’Ensemble Darius, créé en 2004 : un petit groupe « à géométrie variable » dédié à la musique de chambre, trop souvent oubliée. Il offre un répertoire varié allant des grands classiques à la création d’œuvres nouvelles.

Le propre grégorien de la messe «Da Pacem» du XVIIIe dimanche après la Pentecôte est chanté par les solistes de la Schola du Saint-Sacrement : il est dédié au thème de la parousie. La paix dont il est question ici évoque celle de la Jérusalem céleste exprimée par le chant de joie emblématique du psaume 121 : « De quelle joie mon cœur a tressailli à cette annonce : nous allons dans la maison de Dieu » que préfigure l’Eglise. Se chante également au cours de la liturgie du jour le Kyriale XI « Orbis factor » (XIVe s.) et le célèbre « Salve Regina » » dédié à la Vierge Marie depuis le XIIe siècle.

Pour mémoire:

Les mesures sanitaires prescrites par le Conseil National de Sécurité (C.N.S.) pour juguler l’épidémie de Covid19 sont d’application comme d’habitude durant les concerts et offices religieux.

Pour tout renseignement ou précision, laissez-nous votre message:

par téléphone 04 344 10 89 ou email sursumcorda@skynet.be ou SMS : 04 70 94 70 05

____________

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.Tout don de minimum 40 € est fiscalement déductible des revenus imposables à concurrence de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 du code de l’impôt sur les revenus).

Dernière nouvelle :

Exceptionnellement pour les dons de l’année 2020, le gouvernement vient de décider de porter cette déductibilité fiscale à 60% du montant versé.

la vidéo de notre projet est accessible en cliquant ici :

https://www.youtube.com/watch?v=viKf2ESmNCQ

diffusez-la, avec un mot de recommandation, dans le cercle de vos amis et connaissances

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre Secrétariat (04 344 10 89) qui se tient à votre disposition.

JPSC

-

Les chrétiens invités par les évêques belges à répondre à une enquête en ligne sur l’impact du coronavirus dans leur vie

De cathobel.be :

« L’Eglise et les chrétiens au temps du Coronavirus » : une enquête en ligne des évêques de Belgique

A partir de ce lundi 28 septembre, les chrétiens sont invités, par les évêques de Belgique, à répondre à une enquête en ligne sur l’impact du coronavirus dans leur vie.

La Covid-19 nous a tous pris par surprise. Le monde s’est trouvé et se trouve encore face à une crise jamais vue avec des conséquences énormes. « Où est l’Eglise catholique, où sont les chrétiens ? Où les voyons-nous à l’œuvre en ces temps si particuliers de Coronavirus ? » Ces questions ont été entendues et écrites maintes fois dans le pays.

Pourtant, bien des choses se sont faites, inspirées par l’Evangile. Que ce soit dans les structures d’Eglise ou en dehors de celles-ci, dans de grands groupes ou de plus petites entités, en paroisse ou dans les institutions chrétiennes de soins, dans les hôpitaux ou les maisons de repos, ou encore dans l’enseignement.

Beaucoup de chrétiens se sont aussi joints à des initiatives qui ne venaient pas nécessairement d’eux, sans ressentir le besoin de se profiler comme chrétiens tout en étant très motivés personnellement par le message de l’Evangile.

Une vision claire

Alors que la pandémie est toujours à l’œuvre, les évêques de Belgique souhaitent mettre en route une première évaluation afin d’obtenir une vision claire sur ce qui a été fait et établir les liens avec l’Evangile. Cela en vue d’en tirer des conclusions pour des orientations à prendre à l’avenir.

L’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et l’évêque de Gand, Mgr Lode van Hecke, à l’initiative de l’enquête, écrivent : « Avec cette enquête nous voulons surtout tenter de mesurer quelles sont les initiatives qui se sont révélées positives et qui pourraient être reprises si nécessaires, et celles dans lesquelles il vaut mieux ne plus investir d’énergie. Mais aussi ce qui aurait pu être fait à la lumière de l’Evangile et qui ne l’a peut-être pas été. Nous demandons aussi quel profil d’Église nous voulons mettre en avant, et d’une manière plus fondamentale, quelle est l’espérance qui nous soutient fondamentalement. Des propositions à soumettre au monde politique pourront aussi être faites, en cas d’une nouvelle vague de la pandémie. Nous espérons en tous cas que beaucoup utiliseront ce questionnaire. Les résultats pourront contribuer à la prise de décisions ultérieures, pour nous-mêmes et nos confrères évêques ».

En pratique

Diffusé par différents canaux, le questionnaire sera accessible du 28 septembre au 31 octobre. Chacun pourra y répondre, personnellement ou en groupe.

Le Secrétariat de la Conférence des évêques traitera les réponses conformément aux dispositions RGDP.

Si vous souhaitez participer à cette enquête en répondant au questionnaire, rendez-vous à l’adresse : https://www.cathobel.be/?p=126685

ou https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses/

-

Covid-19 : pourquoi ils ne vont plus à la messe du dimanche ?

Déjà en chute constante depuis la crise ouverte de la foi qui a suivi le Concile Vatican II, l’assistance aux messes dominicales a-t-elle reçu le coup de grâce avec les célébrations virtuelles organisées durant l’interdit lié au confinement radical puis aux contraintes sanitaires (toujours en vigueur) édictées pour lutter contre la pandémie persistante du covid 19 ? Lu sur le site web du périodique « famille chrétienne » cet article réalisé par Hugues Lefèbvre avec Guilhelm Dargnies :

« Avec la crise sanitaire, les catholiques iraient moins à la messe. Peur du virus ? Confort de la messe télévisée ? Découragement ou bien colère ? Enquête sur les raisons d’une désertion.

Dix ? Vingt ? Trente pour cent ? Impossible de dire précisément combien de catholiques ont cessé d’aller à la messe le dimanche depuis la crise du Covid-19. Dès le 15 août, Mgr Patrick Chauvet (*), recteur de la cathédrale de Paris, s’alarmait du fait que 30 % des fidèles n’étaient pas revenus sur les bancs des églises. Une situation propre à Paris et aux grandes métropoles françaises ? Peut-être. Certains citadins ont profité des possibilités de télétravail pour partir prendre l’air. « Chez nous, on observe une baisse d’affluence à la messe, mais c’est trompeur et temporaire », veut croire le Père Stanislas Lemerle, curé de la paroisse Saint-Ferdinand-des-Ternes, dans le 17e arrondissement de la capitale. « Beaucoup ne sont pas rentrés. Ils ont passé le confinement à la campagne, dans leur résidence secondaire. À partir du moment où les activités paroissiales reprendront, les gens reviendront. » Une baisse conjoncturelle donc, résultat d’un effet de vases communicants. À Vannes, par exemple, on n’a pas noté d’évolution particulière. « Il n’y a pas eu de moindre fréquentation. Les paroissiens étaient contents de revenir à l’église, las de regarder la messe à distance, sur leur écran », explique Léon Bridaux, diacre permanent à la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Pie-X et l’Île d’Arz.

Pourtant, en sondant plusieurs diocèses, ruraux notamment, beaucoup partagent le même constat. « Partout où je suis allé depuis le déconfinement, je note qu’un certain nombre de personnes, âgées surtout, ne sont pas revenues à la messe », s’inquiète Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban. « Les remontées de prêtres confirment cette impression. Les familles sont là, les jeunes aussi, mais une partie du public plus âgé est craintif à l’idée de se rendre à l’église à cause du virus. »

« Nous ne sortons pas tant que le virus se promène »

Même son de cloche dans le diocèse de Strasbourg. De nombreuses paroisses du doyenné de Masevaux connaissent par exemple une baisse de fréquentation des messes. Le Père Gérard Ballast évoque un certain état d’esprit : « Depuis le confinement, l’état physique de certaines personnes âgées s’est aggravé. Il y en a trois que je rencontre souvent, à qui j’ai proposé d’apporter la communion. Les deux dames m’ont dit : “Nous ne sortons pas tant que le virus se promène.” Animatrice en pastorale et bras droit du vicaire épiscopal du diocèse de Strasbourg, Véronique Lerch sillonne ce dernier depuis des années. « Dans la moitié des communautés de paroisses, il manque des fidèles. Il s’agit de personnes âgées mais, dans certaines communautés, les coopératrices de la pastorale m’indiquent qu’elles n’ont pas encore d’inscription pour la préparation des sacrements. C’est la première année qu’il en est ainsi. Il faut dire que nous n’avions pas pu lancer ces inscriptions au printemps, lors du confinement. On en subit aujourd’hui la conséquence. » Toujours dans ce diocèse de l’est de la France, région fortement touchée par la crise sanitaire, le Père Frédéric Flota confie que la moitié des enfants de chœur (sur une quinzaine) de la communauté de paroisses de la Haute-Doller n’est pas revenue servir la messe. « Ceux qui restent sont ceux dont les parents étaient pratiquants », explique-t-il. Que sont devenus les autres ?

-

Pourquoi préférer l’usage du chant des textes de la liturgie à leur pure et simple récitation

D'Isidore de Kiev sur le site "Esprit de la Liturgie" :

Pourquoi chanter à la Messe ?

Ceux qui ont fait l’expérience de se rendre à une Messe célébrée dans un rite oriental (catholique ou non) auront remarqué que la liturgie y est intégralement chantée. On chante même les lectures, c’est dire ! Or, nous voyons rarement ce genre de choses dans nos paroisses. C’est même plutôt le contraire : même à la Messe du dimanche, nous récitons, sans chant, le signe de croix, les lectures, le Credo, les intentions de la prière universelle, voire le Notre Père. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi ; et ce qui est de facto propre aux orientaux sur ce point précis était commun à toutes les Eglises apostoliques… donc aussi à l’Eglise d’Occident, l’Eglise de Rome.

Le texte qui va suivre a été écrit par M. Peter Kwasniewski, théologien américain et grand défenseur de la forme extraordinaire du rite romain. Dans cet article, publié sur le site américain « New Liturgical Movement » et traduit par nos soins, il défend l’usage du chant des textes de la liturgie à l’encontre de leur pure et simple récitation.

Avant de vous laisser découvrir sa prose, nous précisons que nous ne sommes pas nécessairement d’accord avec tous les propos tenus par M. Kwasniewski. Celui-ci a notamment attaqué la forme ordinaire du rite romain d’une manière que nous ne partageons pas le moins du monde.

Enfin, selon l’usage d’un vénérable site internet, nous nous autorisons des commentaires [placés entre crochets et en rouge].

Pourquoi chanter les textes liturgiques ?

L’on constate que toutes les religions du monde comportent le chant de textes sacrés [C’est là un fait indubitable et pratiquement universel que toutes les religions comportent le chant de leurs textes sacrés]. Une convergence aussi surprenante indique qu’il y a une connexion naturelle entre le culte du divin et le chant des textes impliqués dans les rites, à savoir, une connexion basée sur la nature de l’homme, du chant et de la parole.

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Le Grand Bonheur de Nicolas Diat

Le grand bonheur

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Livres - Publications, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire