La messe de minuit de Noël 1948 à Notre-Dame fut la première messe télédiffusée. Le cardinal Suhard, archevêque de Paris, prononça une homélie mémorable en faveur de ce moyen nouveau mis au service de la liturgie, n'hésitant pas à parler des « miracles de l'Église à travers les murailles » : « En faisant pénétrer dans les maisons la liturgie, la télévision la rend accessible à tous ceux qu'un cas de force majeure empêche d'y prendre part. »

Quitter le Spectacle de la messe

Loin de nous l'idée de faire une querelle de mots à un prince de l'Église, mais enfin, le cardinal Suhard ne semble pas distinguer très nettement le fait de « [rendre] accessible » (par l'image et le son) la liturgie et le fait « d'y prendre part » , c'est-à-dire, parlons français, le fait de communier.

En 1948, il se trouvait donc un des grands noms du clergé de France pour, tout à son enthousiasme devant cette « invention naissante » , susceptible d'être « utilisée comme une extension providentielle de l'Église et du règne de Dieu » , pour, disions-nous, omettre de préciser ce qui peut-être allait encore de soi, savoir que la messe et le spectacle de la messe (sa retransmission parla télévision) étaient deux. Trois quarts de siècle ou presque sont passés et il semble bien que la distinction, qui n'était pas très nette chez le cardinal (mais sans doute sous-entendue) soit en voie d'effacement pour nos contemporains, clercs compris. Voilà bien la pierre d'achoppement.

Une présence peut-elle n'être pas réelle ?

Un ancien ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, a réformé naguère la foi chrétienne en faisant de la messe une sorte de prière collective, un luxe pour temps de bonne santé, dont il fallait savoir se passer par temps d'épidémie en se confinant dans la prière intérieure.

La présence virtuelle supérieure à la présence réelle ?

Il semble n'avoir jamais entendu parler de ce que la théologie appelle la “présence réelle”, présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'eucharistie. Étrange tautologie quand on y songe : une présence peut-elle n'être pas réelle ? C'est toute la question que posent, en dernière analyse, les réformés des diverses obédiences, qui « substituent en sa place une présence morale, une présence mystique, une présence d'objet et de vertu » ; Bossuet ajouterait aujourd'hui à cette liste des présences de substitution la présence virtuelle, au sens franglais de l'adjectif popularisé par l'ordinateur : non pas une possibilité, c'est-à-dire une vue de l'esprit, mais une réalité seconde, au moins équivalente à la réalité réelle et secrètement supérieure.

C'est cette supériorité secrète que le virus a fait paraître au grand jour, et c'est la nouvelle bonne nouvelle que certains clercs ont annoncé, en prônant la « communion spirituelle » sur Internet. “Spirituel” doit s'entendre ici au sens d'immatériel, ou plutôt de “dématérialisé”, et la “dématérialisation” est en effet le nom du nouvel avenir radieux qu'on nous promet.

Certains clercs ont, si l'on nous passe ce franglais, un problème avec la matière : l'eau bénite a été proscrite, elle chasse donc les démons mais transmettrait les virus ? Quant à la présence réelle du Christ dans l'eucharistie, certains religieux, comme le P. Nicolas Buttet, le fondateur de la fraternité Eucharistein, se demandent avec angoisse si nombre de prêtres croient à ce qu'ils disent, c'est-à-dire à ce qu'ils font, puisque pour eux dire c'est faire, faire advenir le corps et le sang du Christ sous les espèces, les apparences du pain et du vin consacrés.

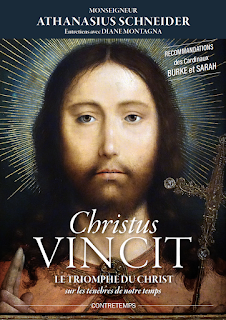

Les Éditions Sainte-Madeleine de l'abbaye du Barroux publient on ne peut plus opportunément le Traité de l'eucharistie de saint Thomas d'Aquin, avec les commentaires de Cajetan dans une traduction du frère André Aniorté, o.s.b. « De modo quo Christus existit in hoc sacramento » - “la manière d'exister du Christ dans ce sacrement” : y a-t-il proposition plus scandaleuse pour notre timidité moderne?

L'Eucharistie (latin-français), textes de saint Thomas d'Aquin et Cajetan, Éditions Sainte-Madeleine, 800 pages, 65 €.

.png)

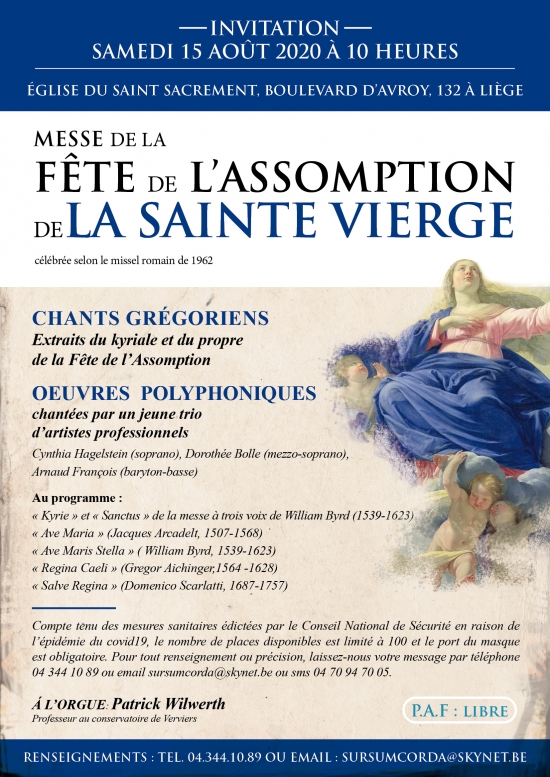

Sursum corda : avant d’entrer dans la Prière eucharistique, peu avant que Dieu vienne nous visiter à la messe avec sa Croix glorieuse, l’Église invite les fidèles à élever leur cœur vers le Mystère rédempteur qui leur ouvre ainsi le ciel. La collecte de ce jour a également cette perspective céleste, ad superna semper intenti – tout tendus vers les réalités d’En-Haut. Notre Dame monte au ciel avec son corps et son âme, son Assomption nous donne d’espérer pour tout de bon les réalités d’En-Haut. La recevant chez elle, Élisabeth déjà témoignait qu’en entrant chez elle, c’était le ciel qui entrait. L’évangile de ce jour pétille déjà de l’éternité : Benedictus, benedicta, beata (Luc 1,41-50). Élisabeth atteste que le fruit du sein de Marie est le Béni du Père des cieux, aussi Marie est-elle bénie entre toutes les femmes, comme le dit nos Ave Maria. Avec Élisabeth nous répétons ces mots avec plus de vérité que lorsque le peuple d’Israël acclama Judith victorieuse d’Holopherne (Judith 13,18). Oui, il nous plaît de renchérir avec la vieille cousine : Bienheureuse êtes-vous, Marie, d’avoir cru à l’invitation divine d’œuvrer à l’Incarnation ; et elle-même constate que toutes les générations convergent vers sa personne en la déclarant telle : Beatam me dicent omnes generationes (Luc 1,48). Oui, le ciel est ouvert et Marie nous y attend.

Sursum corda : avant d’entrer dans la Prière eucharistique, peu avant que Dieu vienne nous visiter à la messe avec sa Croix glorieuse, l’Église invite les fidèles à élever leur cœur vers le Mystère rédempteur qui leur ouvre ainsi le ciel. La collecte de ce jour a également cette perspective céleste, ad superna semper intenti – tout tendus vers les réalités d’En-Haut. Notre Dame monte au ciel avec son corps et son âme, son Assomption nous donne d’espérer pour tout de bon les réalités d’En-Haut. La recevant chez elle, Élisabeth déjà témoignait qu’en entrant chez elle, c’était le ciel qui entrait. L’évangile de ce jour pétille déjà de l’éternité : Benedictus, benedicta, beata (Luc 1,41-50). Élisabeth atteste que le fruit du sein de Marie est le Béni du Père des cieux, aussi Marie est-elle bénie entre toutes les femmes, comme le dit nos Ave Maria. Avec Élisabeth nous répétons ces mots avec plus de vérité que lorsque le peuple d’Israël acclama Judith victorieuse d’Holopherne (Judith 13,18). Oui, il nous plaît de renchérir avec la vieille cousine : Bienheureuse êtes-vous, Marie, d’avoir cru à l’invitation divine d’œuvrer à l’Incarnation ; et elle-même constate que toutes les générations convergent vers sa personne en la déclarant telle : Beatam me dicent omnes generationes (Luc 1,48). Oui, le ciel est ouvert et Marie nous y attend.