Dans l’Égypte actuelle, les Coptes sont les Égyptiens « de souche », les « aegyptos », mot dont la contraction a donné naissance à « copte ».

Dans l’Égypte actuelle, les Coptes sont les Égyptiens « de souche », les « aegyptos », mot dont la contraction a donné naissance à « copte ». Ceux qui, à partir de 43, date de l’arrivée de l’évangéliste Marc en Égypte, vont fonder une communauté chrétienne qui va grandir et prospérer. Six siècles avant l’arrivée de l’islam.

Les Coptes assassinés lors de la fête des Rameaux se rajoutent à la liste déjà longue de leurs martyrs. Marc en premier lieu : le succès de sa communauté irrita l’administration romaine d’Alexandrie. Son corps fut traîné par un char et déchiqueté. Ses ossements furent l’objet d’une très grande dévotion. Jusqu’en 828, où ils furent volés par des marchands vénitiens envoyés par le Doge Justinien Partizipacio, qui en fit les reliques officielles de sa cathédrale Saint Marc. (Un épisode qui entacha durablement les relations entre l’église copte d’Égypte et l’église de Rome jusqu’à ce que le Pape Paul VI rende enfin aux Coptes ce qui leur appartenait… en 1968.)

Persécutés par Byzance parce qu’ils ne ralliaient pas la doxa chrétienne officielle, les Coptes verront d’abord d’un très bon œil l’arrivée des musulmans qui venaient les délivrer des empereurs de Constantinople. Ils déchantèrent vite.

Minoritaires à partir du XIVe siècle, ils deviennent de plus en plus des citoyens de seconde zone, héritant du statut de dhimmi sous l’Empire ottoman. Ils prennent part à la lutte d’indépendance de l’Égypte, puis à la révolution de 1958, mais Nasser les met à l’écart de la vie politique. Dans les années soixante-dix, leur situation se détériore. Persécutions, pillages, vols, destructions, enlèvements : plus l’influence des frères musulmans augmente, plus ils sont pris à partie. Non seulement les islamistes les poursuivent de leur haine, mais l’administration ne les voit pas d’un bon œil non plus. Ils sont exclus des fonctions supérieures dans l’armée, la police, la justice.

Lors du printemps arabe, les Coptes sont place Tahir aux côtés de leurs compatriotes musulmans et laïcs, pour demander la fin de la dictature et de la ségrégation qui les frappe. Ils sont de nouveau dans la rue en 2013 pour réclamer, aux côtés de millions d’autres Égyptiens, le départ du président islamiste Morsi. Les Frères musulmans ne le leur pardonneront pas : quatre-vingts églises, bâtiments et œuvres sociales détruits, plusieurs familles coptes assassinées, chassées, torturées, rançonnées ; écoles, champs, maisons, bétails détruits ou volés. Les Coptes accusent les autorités de laxisme et de négligence systématique lorsqu’il s’agit de coincer les auteurs des forfaits.

Têtus comme chrétiens en Orient, les Coptes font le dos rond, s’accrochent. Jusqu’à quand ?

Pendant des siècles, ils furent discriminés. Désormais les Coptes sont régulièrement traqués, assassinés, égorgés sur leurs lieux de culte. Attentats en janvier 2011, vingt-trois morts dans une église d’Alexandrie ; en octobre 2013, quatre morts lors d’un mariage ; en décembre 2016, vingt-neuf morts dans l’attaque suicide contre l’église Saint-Pierre et-Saint Paul. Sans parler de l’assassinat des vingt-et-un coptes kidnappés en Libye et décapités par Daech en 2015, dans une mise en scène macabre largement diffusée par vidéo… Têtus comme chrétiens en Orient, les Coptes font le dos rond, s’accrochent. Jusqu’à quand ?

On les dit proches du président Al Sissi et on le leur reproche. Certes, l’homme fort du Caire ne brille pas par son respect des droits de l’homme, mais « au moins, il nous protège un minimum des islamistes », murmurent les Coptes.

Ces attaques interviennent dix-neuf jours avant la visite du pape François en Égypte, les 28 et 29 avril. Certains y voient un avertissement à l’égard du gouvernement égyptien qui s’apprête à recevoir le Saint-Père commue un chef d’État. Le Pape François rencontrera également le grand imam d’al-Azhar, prestigieuse institution de l’islam sunnite, avec qui les relations étaient plutôt fraîches depuis dix ans. Le pape Benoît XVI avait en effet provoqué l’ire des pays musulmans dans une conférence à Ratisbonne en 2006 où il avait rappelé que « Mahomet a prêché sa foi par l’épée, il a autant été chef de guerre que chef religieux ; que de nos jours « on ne peut pas utiliser la violence au nom de Dieu » et que « les religions devraient inciter à un usage correct de la raison et promouvoir des valeurs éthiques ».

Aujourd’hui, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde.

Changement de discours total avec le nouveau Pape qui refuse d’identifier l’islam à la violence, et ne cesse de défendre le dialogue. Dans son message de condoléance suite aux attentats anti-Coptes du 9 avril, il demande au Seigneur de « convertir le cœur de ceux qui sèment la terreur et aussi de ceux qui fabriquent les armes et en font commerce. » Ce n’est pas la première fois que François désigne l’argent comme ennemi principal de l’humanité et donc des chrétiens. Dans son message de Carême, il avait appelé à méditer sur « l’attachement à l’argent », source de tous les maux dans le monde, conformément à la vision très sociale qui est la sienne.

C’est tout à son honneur.

À condition, dans sa course contre « l’ennemi argent », de ne pas oublier le sort des plus persécutés de son Église. Les chrétiens d’Orient ont pratiquement disparu d’Irak, ils fuient la Syrie, le Sinaï. Aujourd’hui, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde. Au Soudan, au Nigéria, au Congo, au Pakistan… Sans oublier les infâmes pogroms anti-chrétiens menés par les partisans hindouistes nationalistes en Inde.

Même si l’État islamique, dans le futur, est vaincu, cantonné, repoussé, même si le califat est réduit à néant, il aura remporté cette triste victoire : avoir réussi en grande partie à chasser de leurs terres ancestrales les premières communautés chrétiennes de l’histoire.

Lire également :

Persécution des chrétiens d’Orient – C’est une part de la civilisation européenne qui est agressée

Mais le tableau le plus surprenant de cette exposition est peut-être celui que l’on découvre juste avant la sortie. D’abord en raison de sa taille, bien supérieure aux autres. Ensuite parce que c’est une « Allégorie de la foi » – entendez : la foi catholique. Car Vermeer, né calviniste comme l’écrasante majorité de ses concitoyens, ne l’était pas resté. Il avait rejoint l’Église romaine pour se marier et vraiment rien n’autorise à penser que cette conversion n’était pas aussi sincère que son amour. Elle n’a de toute façon certainement pas favorisé ni sa carrière ni sa situation matérielle de père de très nombreuse famille. C’est une toile peu connue en France, venue du Metropolitan de New York, et vraisemblablement la dernière du peintre.

Mais le tableau le plus surprenant de cette exposition est peut-être celui que l’on découvre juste avant la sortie. D’abord en raison de sa taille, bien supérieure aux autres. Ensuite parce que c’est une « Allégorie de la foi » – entendez : la foi catholique. Car Vermeer, né calviniste comme l’écrasante majorité de ses concitoyens, ne l’était pas resté. Il avait rejoint l’Église romaine pour se marier et vraiment rien n’autorise à penser que cette conversion n’était pas aussi sincère que son amour. Elle n’a de toute façon certainement pas favorisé ni sa carrière ni sa situation matérielle de père de très nombreuse famille. C’est une toile peu connue en France, venue du Metropolitan de New York, et vraisemblablement la dernière du peintre.

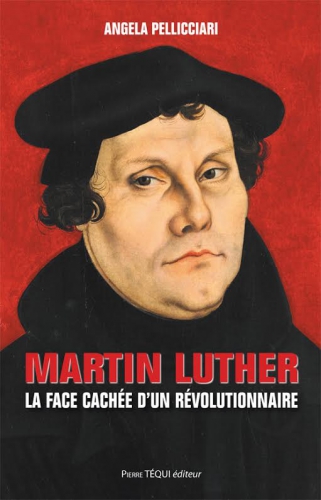

Martin Luther La face cachée d’un révolutionnaire

Martin Luther La face cachée d’un révolutionnaire

Lu sur le blog

Lu sur le blog