Histoire - Page 128

-

Quand Martin Scorcese porte à l'écran le terrible passé des "chrétiens cachés" du Japon

-

Cuba : un espace de liberté pour l’Eglise catholique, après la mort de Fidel Castro ?

Après la mort de Fidel Castro, les responsables de l’Église catholique à Cuba espèrent que leurs demandes pourront aboutir en matière d’éducation, dans le champ des médias, la construction d’églises et l’accueil de prêtres étrangers. Mais en quoi Raul diffère-t-il de son frère ? Soixante pourcents des Cubains sont baptisés, mais la pratique religieuse ne dépasse plus deux pourcents. Un article de Claire Lesegretain sur le site de « La Croix » :

« La mort de Fidel Castro va-t-elle changer quelque chose pour l’Église catholique à Cuba ? Pas fondamentalement dans la mesure où une évolution est déjà en cours depuis que son demi-frère Raul est au pouvoir (1). Toutefois, les attentes des catholiques sont grandes, quelques jours après la mort du « Lider Maximo » : ouvrir des établissements privés, avoir ses propres médias, faire venir des prêtres de l’étranger et construire des églises, en particulier.

Ainsi, dans le domaine éducatif, « la dernière déclaration qui a fait du bruit ici, c’est quand Mgr Juan Garcia a exprimé récemment le désir de l’Église de participer à l’éducation », rappelle le Français Alban-Marie du Cosquer, frère de Saint-Jean et curé à Sancti Spiritus, capitale de la province du même nom, au centre de l’île cubaine. Son prédécesseur à la tête du diocèse, le cardinal Jaime Ortega, n’avait jamais demandé publiquement de pouvoir ouvrir des établissements scolaires. Ce qui fait dire au frère Alban-Marie que c’est la « première fois » que cela est réclamé explicitement par l’archevêque de La Havane… depuis 70 ans. Le frère de Saint-Jean, qui a par ailleurs fondé un groupe musical chrétien cubain « Acrisolada » (2), se demande « comment les choses vont évoluer ».

Pas d’écoles catholiques

En 1961 en effet, après la tentative de débarquement dans la baie des Cochons de centaines d’exilés cubains – soutenus par les États-Unis –, parmi lesquels trois prêtres, le dictateur Fidel Castro fit interdire toutes les écoles catholiques. L’année précédente, alors que les évêques appuyaient les réformes sociales mais rejetaient le virage marxiste du régime, il avait fait fermer les journaux catholiques.

Or l’Église catholique attend depuis longtemps de pouvoir rouvrir des écoles et y enseigner la religion chrétienne. « C’est une de nos plus grandes attentes », souligne le religieux français. Une demande qui « apparaît comme la plus difficile à satisfaire, surtout dans la période actuelle », selon Janette Habel, chercheuse à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. « Le gouvernement cubain ne veut pas d’enseignement privé, de quelque nature qu’il soit », insiste la chercheuse.

L’Église cubaine souhaiterait aussi posséder ses propres médias, sites Web et radios, même si quelques journaux chrétiens de qualité existent déjà, tels Espacio laical. Longtemps parrainée par Carlos Manuel de Cespedes (l’ancien secrétaire général de la conférence des évêques de Cuba, décédé en 2014), cette revue a été, selon Janette Habel, « une des seules publications indépendantes du gouvernement ».

Les prêtres à Cuba sont moins surveillés désormais, parce que, comme le disait en septembre 2015 le P. José Conrado Rodriguez, curé de la paroisse Saint-François à Trinidad, « le clergé catholique est davantage toléré ». Pourtant, celui-ci reste confronté à toutes sortes de difficultés administratives…

Toujours plein de formalités

Ainsi, faire venir de l’étranger des bibles, des livres de chants ou des manuels de catéchisme reste très compliqué. « Il y a toujours plein de formalités », raconte encore le frère Alban-Marie à propos d’un arrivage de missels et de calendriers qui ont été vérifiés « carton par carton ».

Quant à l’accès à la propriété pour l’Église, c’est là aussi toujours très long et très complexe. Depuis la construction à La Havane du séminaire interdiocésain Saint-Charles et Saint-Ambroise, inauguré en novembre 2010, un seul permis de construire a été accordé, cette année, pour une église, en banlieue de la capitale. « Ce sont de toutes petites avancées, très, très lentes », conclut le frère Alban-Marie.

L’Église pallie les carences gouvernementales

Pour autant, le rôle de l’Église est implicitement reconnu dans tous les secteurs sociaux, notamment auprès des personnes âgées (le vieillissement de la population est un phénomène majeur dans ce pays de 11,2 millions d’habitants où le taux de natalité est l’un des plus bas du continent sud-américain), des personnes handicapées et des personnes à la rue. « Faute de moyens, surtout depuis les années 1990, l’État castriste s’est désengagé du service aux personnes », estimait en 2015 Maritza Sanchez, directrice de la Caritas Cubana. Et c’est donc principalement l’Église qui pallie les carences gouvernementales.

> Lire : À Cuba, l’espoir de l’Église catholique

Ces catholiques engagés minoritaires (même si plus de 60 % des Cubains sont baptisés, à peine 2 % d’entre eux sont des pratiquants réguliers) savent qu’ils peuvent être inquiétés à tout moment par la police castriste sous n’importe quel prétexte. D’où cette extrême prudence dans leurs propos et ce souci d’exemplarité qu’il leur faut afficher, afin de ne jamais provoquer le moindre soupçon de déloyauté à l’égard du régime, dans un pays où paradoxes et incohérences sont nombreux. »

Ref. A Cuba, l’Église catholique attend des assouplissements

JPSC

-

Statistiques de l’Eglise : l’Afrique apparaît comme le continent de l’espérance

De Jean Avesnes sur le site « info catho » :

Le nombre de catholiques dans le monde poursuit son expansion, surtout en Afrique, d’après les chiffres tirés de l’annuaire statistique de l’Église, mis à jour au 31 décembre 2014 et publiés le 23 octobre dernier par l’agence Fides à l’occasion de la Journée missionnaire mondiale.

Le Bureau Central des Statistiques de l’Église, évoque une Église dynamique dans un monde en mutation. L’Afrique apparait comme le continent de l’espérance pour l’Église catholique tandis que le nombre des ministres ordonnés, notamment religieux, enregistre un fléchissement surtout en Europe. Première donnée réconfortante : entre 2005 et 2014 (la période prise en considération par les auteurs de l’étude) le nombre des catholiques baptisés a augmenté à un rythme qui dépasse largement celui de la population mondiale : + 14,1 % contre + 10,8 %, à l’exception de l’Océanie.

En 2014, le monde comptait ainsi 1272 millions de catholiques, soit 157 millions de plus qu’en 2005. 23 % de la communauté catholique mondiale vit en Europe, mais ce continent est le moins dynamique du monde, du point de vue du catholicisme. Depuis plusieurs années, les baptisés catholiques constituent environ 40 % de la population européenne. Au contraire, le continent africain est de loin le plus dynamique. Le rythme de croissance des baptisés catholiques dépasse 40 %, alors que la population africaine croit au rythme de 23,8 %. Les catholiques africains représentent désormais 17 % des catholiques du monde entier. L’Amérique enregistre un léger fléchissement mais continue d’accueillir près la moitié des catholiques baptisés.

En Afrique, le nombre des prêtres, diocésains et religieux, a augmenté de 32,6 % entre 2005 et 2014, En Europe il a chuté de plus de 8 %. Par ailleurs, autre donnée étonnante : après une période de dynamisme entre 2005 et 2011, la croissance s’est arrêtée et ce phénomène se poursuit. Cela vaut aussi pour le nombre des séminaristes dont la diminution à partir de 2011 touche tous les continents à l’exception de l’Afrique et atteint 17,5 % en Europe.

En 2014, les séminaristes d’Afrique et d’Asie représentaient 53,9 % du total mondial. L’Afrique compte actuellement 66 séminaristes pour 100 prêtres, ce qui laisse espérer un renouvellement générationnel, tandis que l’Europe n’en compte que 10 contre 100, ce qui laisse présager un vieillissement rapide du clergé. Le clergé religieux est plus touché que le clergé diocésain. En ce qui concerne les vocations féminines, 38 % des religieuses vivent encore en Europe, mais c’est justement sur le vieux continent, ainsi qu’en Amérique et en Océanie que leur nombre décline sensiblement.

Ref. Statistiques de l’Eglise : l’Afrique apparaît comme le continent de l’espérance

Ci-dessous, une visite épiscopale au Kwilu (RDC)

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Histoire, International, Jeunes, Société, Témoignages 0 commentaire -

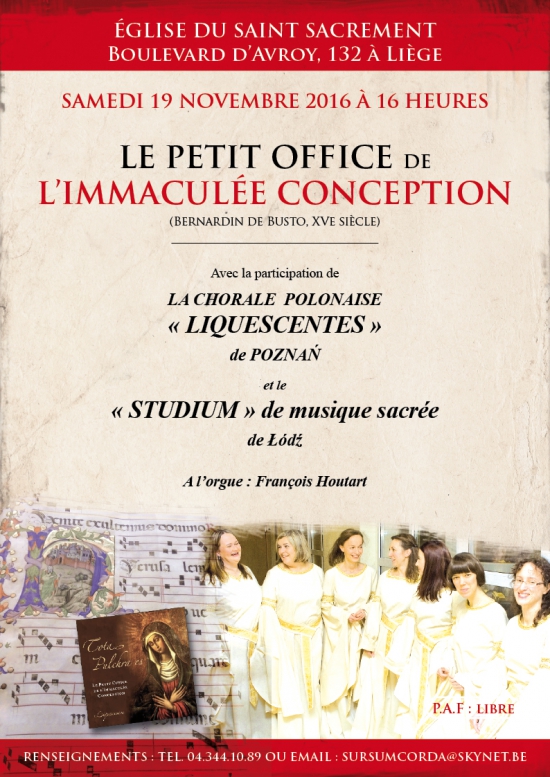

A Liège le samedi 19 novembre 2016 à 16 heures : deux chorales polonaises chantent le Petit Office de l’Immaculée (XVe siècle). A l’orgue : François Houtart.

A Liège, le samedi 19 novembre 2016 à 16 heures la chorale « Liquescentes » de Poznań et le « Studium » de Musique sacrée de Lódz chantent le Petit Office de l’Immaculée (XVe siècle) à l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132).

Le Petit Office de l’Immaculée Conception est une version populaire condensée des offices de Matines, Prime , Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies de la liturgie catholique. Sa composition est attribuée au franciscain milanais Bernardin de Busto (XVe siècle) mais c’est au jésuite espagnol saint Alphonse Rodriguez ( XVIe siècle) qu’on doit surtout sa diffusion au temps de la Contre-Réforme. Les prières de ce Petit Office ont été approuvées solennellement par un bref du pape Pie IX, dans la foulée de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception (1854).

L’Ensemble vocal polonais « Liquescentes » qui interprète ce Petit Office avec le « Studium » de musique sacrée de Lódz s’est constitué en octobre 2004, lors de la Semaine de la Culture Chrétienne organisée par les Pères dominicains à Poznań . Il se spécialise dans l’exécution et la propagation du chant grégorien et collabore avec les Pères de l’abbaye bénédictine de Triors en France.

François Houtart tiendra les parties d’orgue dans cette prestation. Il a été l’élève d’Hubert Schoonbroodt au Conservatoire royal de Bruxelles et a travaillé avec des maîtres de l’orgue tels que Jean Guillou, Carlo Hommel, Jean Boyer ou André Isoir et poursuivi une carrière internationale qui l’a mené dans quatorze pays enropéens, au Canada et en Amérique latine.

P.A.F. : libre

Autres renseignements : tel 04.344.10.89 ou email sursumcorda@skynet.be

JPSC

-

Jésus a-t-il eu des frères ?

De l'abbé Patrick Pégourier sur le site de l'Opus Dei (France) :

La fratrie de Jésus (1)

Jésus a-t-il eu des petits frères, des demi-frères ou seulement des cousins ? Question qui alimente régulièrement de nombreux débats et des interprétations diverses, souvent erronées. La première partie de cet article traite de la réponse aux deux premières questions.

Depuis les origines, c’est un thème qui a alimenté de nombreux débats et des interprétations diverses souvent erronées qui s’inscrivent en faux contre la foi de l’Église [1].

1. le Christ a-t-il eu des frères de sang ? Autrement dit, Marie sa mère a-t-elle donné naissance après la sienne, à d’autres enfants, des enfants biologiques de Joseph ? Diverses citations du Nouveau Testament pourraient le faire croire :

a) à Bethléem, Marie mit au monde son fils premier-né [2]. Cela sous-entend-il qu’il y en eut d’autres par la suite ?

Non, car :

- souvent, dans la Sainte Écriture, le premier homme qui naît est ainsi désigné, qu’il soit suivi ou non d’autres enfants [3].

- néanmoins, ce sens est passé dans le langage profane, comme le prouve une épitaphe sépulcrale du Ve siècle avant notre ère, découverte en1922 dans la nécropole juive de Tell-el-Jeduieh (Égypte), qui indique que la défunte, une certaine Arsinoé, mourut dans les douleurs de l’enfantement de son fils premier né.

- la Loi conférait des droits spécifiques au premier-né mais ordonnait son rachat au cours du mois suivant sa naissance [4]: ce serait un commandement absurde si ceux-ci ne pouvaient lui être attribués tant que ses frères ne seraient pas nés [5].

- en outre, cette indication de Luc revêt un profond sens théologique : elle prépare la présentation de Jésus au Temple où, uni au sacrifice prescrit par Moïse, il va être racheté pour être consacré au Seigneur [6] et ainsi, lui, le premier-né par la grâce, va assumer le rôle de chef de file de l’humanité dans la nouvelle économie du Salut [7]. Saint Paul donne de l’amplitude à cette pensée : premier selon la dignité, le Christ est, depuis qu’il est ressuscité, premier-né de façon nouvelle ; « le concept de la primogéniture acquiert une dimension cosmique. Fils incarné, il est, pour ainsi dire, la première idée de Dieu et précède toute création, laquelle est ordonnée en vue de lui et à partir de lui. Avec cela, il est aussi principe et fin de la nouvelle création qui a commencé avec la Résurrection » [8].

- enfin, ce caractère de premier-né du Christ souligne la virginité perpétuelle de Marie, comme l’affirment la Tradition chrétienne, le Magistère de l’Église [9], … et la Vierge elle-même [10] : la conception et la naissance de Jésus ont été miraculeuses et Marie est restée vierge dans le prolongement de son fiat, pour signifier qu’elle est la parfaite complice de Dieu dans son dessein de Salut. Elle est l’épouse du Saint-Esprit, un jardin bien clos, ma sœur, ma fiancée, un jardin bien clos, une source scellée [11]. Que Marie soit la Toujours-vierge est un dogme de foi [12] et saint Augustin le résume dans une formule concise devenue classique : Virgo concepit, virgo peperit, virgo permansit.

Lire la suite sur le site de l'Opus Dei (France)

-

Le pape salue la mémoire de l'empereur Charles de Habsbourg

Du site web de Radio Vatican :

Le Pape rencontre les Habsbourg et salue la mémoire de Charles

Le Pape François et la famille des Habsbourg - OSS_ROM

(RV) La mémoire de Charles de Habsbourg, dernier empereur d’Autriche-Hongrie (1916-1918), a été au coeur de l’audience que le Pape François a accordé aux membres de la famille des Habsbourg ce samedi 5 novembre 2016 dans la matinée, salle Clémentine. Charles, bienheureux de l’Église, montait sur le trône d’une des plus vieilles monarchies d’Europe il y a cent ans, en pleine Première Guerre mondiale. Il avait abdiqué et était mort en exil quelques années plus tard en 1922.

« Charles fut d’abord et avant tout un bon père de famille, et comme tel, un serviteur de la vie et de la paix. Il avait connu la guerre, ayant été simple soldat au début de la Première Guerre mondiale. Parvenu au trône en 1916, et sensible à la parole du pape Benoît XV, il s’est engagé de toutes ses forces en faveur de la paix, au risque d’être incompris et raillé. En cela également, il nous offre un exemple très actuel, et nous pouvons l’invoquer comme intercesseur pour obtenir de Dieu la paix pour l’humanité » a ainsi déclaré le Pape aux descendants du dernier empereur d’Autriche-Hongrie.

Les membres de cette famille autrichienne sont venus à Rome pour effectuer le pèlerinage jubilaire. Parmi eux, certains sont engagés dans des organisations de solidarité et de promotion de la personne humaine et de la culture, ainsi que dans la promotion de l’Europe comme « maison commune fondée sur des valeurs humaines et chrétiennes ». D’autres membres ont choisi d’entrée dans la vie religieuse, soit comme prêtres soit dans des instituts de vie consacrée. (XS)

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Famille, Foi, Histoire, Politique, Témoignages 0 commentaire -

On a procédé à l'ouverture du tombeau du Christ

Du site EEChO :

Tombeau de Jésus : ouverture de la dalle

La roche originelle du Tombeau du Christ

Le site du Patriarcat latin de Jérusalem (http://fr.lpj.org/2016/11/02) a communiqué ces nouvelles : Pour la première fois depuis presque un demi-millénaire, la plaque de marbre recouvrant le tombeau du Christ a été entièrement déplacée mercredi 26 octobre 2016 à l’occasion des travaux de restauration de l’édicule du Saint-Sépulcre. Sous cette plaque, une dalle d’époque croisée, et dessous encore, la roche originelle dans laquelle a été creusée la tombe de Jésus.

La dalle de marbre du Sépulcre avait déjà été partiellement déplacée en 1809, mais c’est seulement en 1555, lors de précédents travaux de rénovation de l’Edicule, que celle-ci avait été complètement enlevée.

Différents chefs d’Eglises, certains religieux et quelques privilégiés étaient présents ce mercredi 26 octobre 2016, pour admirer et vénérer la roche originelle du saint Tombeau. Pour cette opération particulièrement délicate, l’Edicule avait été fermée au public. Les caméras et les objectifs de National Geographic étaient présents pour assurer la couverture médiatique de l’événement.

Mgr William Shomali, Vicaire patriarcal à Jérusalem, ne peut cacher son émotion : « C’est très émouvant de savoir que le Tombeau du Christ, dont la pierre a été roulée il y a deux mille ans le jour de la Résurrection, se trouve à nouveau ouvert à la lumière. C’est une émotion toute spirituelle. D’un point de vue biblique et archéologique également, cette ouverture éveille notre curiosité et nous avons hâte d’en savoir plus sur l’histoire de ce Tombeau à travers les siècles. »

Et l’évêque d’ajouter : « cet événement nous fait revivre soudainement le tout premier émerveillement des femmes arrivées au Tombeau au matin de la Résurrection. La roche originelle sur laquelle a été déposée le Christ est bien là, dessous, et le Tombeau est bien vide. Car Il n’est plus ici, Il est bien ressuscité. Telle est notre foi. »

Lors de l’ouverture de la tombe, une odeur suave se serait propagée dans l’ensemble de la basilique du Saint-Sépulcre. Au même moment, selon des témoignages rapportés par la Custodie de Terre Sainte, des perturbations magnétiques auraient eu lieu compliquant la prise instantanée de mesures scientifiques.

« Ce sera une longue analyse scientifique mais nous serons enfin en mesure de voir la surface d’origine sur laquelle le corps du Christ aurait été déposé » notait Fredrik Hiebert, archéologue de la National Geographic Society, partenaire du projet de restauration du Saint-Sépulcre débuté en mai dernier. L’équipe grecque dirigeant le projet de restauration travaillera jusqu’à début 2017. D’ici là, la chaîne National Geographic proposera un documentaire sur le sujet qui devrait arriver courant novembre.

[Vivien Laguette et Myriam Ambroselli]

Lire aussi, sur le site de Famille Chrétienne : a-jerusalem-dans-le-tombeau-du-christ-exceptionnellement-ouvert

-

Le pape émérite Benoît XVI redit son soutien à la célébration de la messe « ad orientem »

Lu sur le site info catho :

« Voilà une nouvelle qui va faire couler un peu d’encre. Le pape émérite Benoît XVI s’est dit, une fois de plus, favorable à la célébration Ad Orientem, à l’occasion d’un hommage au patriarche de Constantinople dont le pape François a préfacé l’ouvrage, recueil de divers témoignages.

Ce n’est pas la première fois que le cardinal Ratzinger (voir L’esprit de la liturgie) puis le pape Benoît XVI exprime son soutien à ce retour à la célébration vers l’Orient, non pas tournée dos au peuple, mais face à l’Orient. Alors que le cardinal Sarah avait déchaîné une foule d’opposition en reprenant ce thème à son compte et invitant les prêtres à célébrer de nouveau vers l’Orient, le pape émérite qualifie cet acte liturgique d’œcuménique.

« Dans l’orientation de la liturgie vers l’Est, nous voyons que les chrétiens, ensemble avec le Seigneur, veulent progresser vers la rédemption de la création tout entière »

« Le Christ, le Seigneur crucifié et ressuscité, est à la fois aussi le “ soleil” qui illumine le monde. La foi elle aussi est toujours dirigée vers la totalité de la création. Ainsi, le patriarche Bartholomée remplit un aspect essentiel de sa mission sacerdotale à travers son engagement vis-à-vis de la création. »

« Un pasteur du troupeau de Jésus-Christ n’est jamais orienté simplement vers le cercle de ses propres fidèles. La communauté de l’Eglise est universelle également en ce sens qu’elle inclut toute la réalité. »

Ce n’est que le déploiement de sa conclusion dans l’Esprit de la liturgie:

La célébration « vers le peuple a transformé la communauté en un cercle refermé sur lui-même ». « De la même manière que la congrégation à la synagogue regardait ensemble vers Jérusalem, de même dans la liturgie chrétienne la congrégation regarde ensemble “vers le Seigneur” », concluait-il. »

Ref. Le pape émérite favorable à la messe « ad orientem »

Une controverse jamais éteinte depuis le début des années « conciliaires »…

JPSC

-

La réforme protestante : une rupture

Lu sur le site de l'Homme Nouveau (Philippe Maxence) :

La Réforme protestante est une rupture : entretien avec Miguel Ayuso

Ce 31 octobre commencera l’année consacrée au 500e anniversaire de la Réforme protestante. Le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther afficha, en effet, ses 95 thèses sur la porte de l’église du château de Wittemberg, en Allemagne. Aujourd’hui, comme l’écrit La Croix, Luther serait considéré chez les catholiques « non seulement comme un réformateur audacieux mais aussi comme un guide spirituel. » C’est un peu vite oublier les conséquences de la Réforme, beaucoup plus profondes qu’on ne l’imagine habituellement. Nous avons abordé cette question avec Miguel Ayuso, président de l’Union internationale des juristes catholiques, professeur de science politique et de droit constitutionnel à l’Université pontificale de Comillas (Madrid), qui a conduit des travaux sur cette question. Nous le remercions vivement de nous avoir accordé cet entretien.

Dans un très important article publié en France par la revue Catholica, vous vous attachez à expliquer, selon le titre de votre étude, « L’origine protestante de la politique et du droit moderne ». Est-ce une simple extension au domaine politique et juridique du livre de Max Weber sur les origines protestantes du capitalisme ou y a-t-il réellement une spécificité protestante au regard de la politique et du droit ?

Permettez-moi, pour commencer, de préciser que cette étude publiée dans Catholica, comme d’ailleurs la revue le souligne, est une reprise partielle d’un travail plus étendu qui vient de paraître en espagnol en conclusion d’un ouvrage collectif placé sous ma direction, intitulé Consecuencias político-jurídicas del protestantismo. A los 500 años de Lutero (Conséquences politico-juridiques du protestantisme. À l’occasion des 500 ans de Luther; Marcial Pons, Madrid-Barcelone-Buenos Aires-Sao Paulo, 2016). Ce volume contient les actes des Vèmes Journées hispaniques de droit naturel qui se sont tenues à Mexico en avril dernier.

Pour entrer dans le vif du sujet, ce que l’on appelle la Réforme protestante a constitué la véritable Révolution religieuse, de telle sorte que furent bouleversés tant la théologie que son présupposé métaphysique et qui, à partir de là, a eu des incidences décisives en philosophie pratique. Mon travail en particulier et, de façon générale, le livre qu’il conclut traitent des conséquences des théories et des options de Luther sur le plan éthique, politique et juridique, c’est-à-dire celui de la philosophie de la praxis. Le poids qu’a représenté le luthérianisme sur celui-ci a été à ce point déterminant qu’il est possible d’affirmer qu’il a marqué une « inflexion » qui a caractérisé toute la modernité. À telle enseigne que l’on pourrait dire que le protestantisme s’est diffusé rapidement plus pour des raisons temporelles que religieuses : en cas contraire, son établissement et sa diffusion ne pourraient s’expliquer.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Religions 0 commentaire -

Soeur Marie-Stanislas, héroïne oubliée, a sauvé des dizaines d'enfants juifs durant la Seconde Guerre Mondiale

Du Laatste Nieuws, 28 octobre, p. 10 :

Israël honore une religieuse belge comme une héroïne de guerre

L'ambassadrice israélienne Simona Frankel a rendu hommage hier à Sint-Pieters-Leeuw à l'héroïne de guerre oubliée : Soeur Marie-Stanislas. Mère supérieure du couvent de la Congrégation de Saint-Antoine, elle a sauvé pendant la Seconde Guerre Mondiale des dizaines d'enfants juifs en les cachant dans le couvent. Cinq enfants d'alors ont assisté à cette brève cérémonie. «Je suis toujours reconnaissante à la soeur», a déclaré Frieda Caller, âgée de 88 ans. «Elle avait un cœur d'or et a risqué sa propre vie.» Sœur Marie-Stanislas est décédée en 1956 à l'âge de 80 ans, mais a reçu après la guerre plusieurs médailles qui lui ont été conférées pour son héroïsme en tant que membre de la résistance pendant la guerre.

Elle a été reconnue comme "Juste parmi les nations" (titre décerné par le Mémorial de Yad Vashem); voir sur Kerknet : belgische-zuster-gehuldigd-als-rechtvaardige-onder-de-naties

-

D'après le cardinal Kasper, le personnage de Luther n'a aucun rapport avec l'oecuménisme

De Francesco Agnoli sur la Nuova Bussola Quotidiana :

D'après le cardinal Kasper, Luther n'était pas «œcuménique»

Un livre du cardinal allemand Walter Kasper consacré à Martin Luther a été publié récemment : "Martin Luther. Une perspective œcuménique" (Queriniana). C'est un court essai, mais dense, qui même à partir d'une certaine sympathie pour le moine allemand défini comme exerçant un "réel attrait magnétique", admet honnêtement, en divers points, la vérité historique. Qui est celle-ci: vous pourrez romancer ou modifier l'histoire, mais Martin Luther, le vrai, le personnage historique et le réformateur religieux, n'a aucun rapport avec l'oecuménisme.

Kasper écrit à la page 11: «Luther n'était pas un personnage œcuménique. Vers la fin de sa vie, il ne pensait plus possible la réunification avec Rome ». Il ajoute qu'il ne pouvait certainement pas "s'imaginer notre dialogue avec les juifs, dont il parlait avec mépris, d'une façon embarrassante pour nous." Il n'aurait pas compris non plus "notre dialogue avec les anabaptistes," lui qui se moquait et attaquait avec la plus grande dureté un grand nombre de mouvements protestants nés de sa propre protestation.

À la page 23, Kasper parle de la "violence de langage qui lui était propre" et ajoute "qu'il pouvait être impoli et irrespectueux au point de se rendre odieux, mais aussi, à d'autres moments, dévoué, doux et sincère...." À la page 45 sont évoquées sa «dureté difficilement surpassable» et ses «formulations parfois excessives et à peine acceptables, comme celle selon laquelle l'homme est comme un animal de selle qui est monté par Dieu ou le diable.»

Aux pages 32 et 33, Kasper note que "Luther était imprégné par une conscience apocalyptique et se voyait engagé dans la lutte eschatologique finale entre le Christ et l'Antéchrist." Il commente : «C'est une position dangereuse. Elle exclut le dialogue et n'autorise aucune médiation. Avec l'Antéchrist aucun dialogue n'est possible.» Si donc, pouvons-nous ajouter, les antéchrists étaient, en plus du pape de l'époque («excrément du diable, chef des assassins»), les papes, n'importe lesquels ( «que la papauté soit maudite, damnée, exterminée»), les catholiques, quels qu'ils soient, les Italiens toujours «méchants»; les Juifs, invariablement "Antichrist"; les anabaptistes et les paysans ( «têtus, opiniâtres, et aveugles...»); Desiré Erasme, Thomas More, Nicolas Copernic et les théologiens de Louvain («ânes grossiers, truies maudites, sacs de malédictions... maudite engeance de l'enfer») et ainsi de suite, on peut en arriver à se demander: avec qui le malheureux Martin aurait-il jamais pu dialoguer ?

On peut dialoguer avec chacun dans la vérité. Ici aussi, tout en adoucissant beaucoup les aspérités du caractère et de la prédication luthérienne, tout en relevant à juste titre la responsabilité de ces ecclésiastiques qui ont trahi leur mission et leur foi, Kasper rejoint dans tout cela ce que tous les historiens savent: Luther ne dialoguait qu'avec le pouvoir en vue d'en obtenir l'appui et le soutien. Il l'a utilisé pour vaincre l'Eglise, mais aussi pour faire disparaître sans pitié les anabaptistes et les paysans.

Kasper rappelle, à la page 37, les «raisons politiques» de la Réforme, et comment Luther «posa la réforme entre les mains de la noblesse chrétienne et des magistrats des villes impériales», s'en remettant ainsi à des nobles et à des princes et générant au fil du temps un «particularisme ecclésial et politique» ainsi qu'«un nationalisme à coloration confessionnelle qui réservera à l'Europe tant d'épisodes dramatiques». Particularisme et nationalisme: il est difficile d'imaginer des concepts moins "catholiques", selon l'étymologie qui signifie «universels».

En outre, "du point de vue ecclésial, on en arrive, même du vivant de Luther et plus encore après sa mort, à une dissolution de l'unité au sein même du mouvement de la réforme ainsi qu'à une pluralité mortelle au sein du christianisme occidental et ensuite dans «toute la chrétienté». En donnant vie à des Eglises nationales d'Etat, Luther a fait de la religion l'esclave du souverain, et, loin de défendre la «conscience individuelle», comme on le dit souvent, il l'a soumise à «l'autorité séculière »(p. 44).

Il est vrai que dans le petit livre de Kasper il y a aussi des pas qui vont dans le sens contaire de ceux que l'on a mentionnés, mais il ne s'agit pas tant de conclusions historiques objectives que de souhaits et d'aspirations pieuses. Ou de déclarations vagues et gratuites qui contredisent ce qui a été dit dans d'autres endroits du livre lui-même. Bien sûr, tous les chrétiens aspirent à l'unité, et souvent catholiques et protestants se sont retrouvés ensemble à certaines occasions.

Mais ce que Luther a créé et défendu de son vivant (les églises nationales d'État et les sectarismes, l'idée du serf arbitre, la condamnation radicale de la raison («la putain du diable») et de l'homme totalement incapable du bien; la condamnation de la messe catholique et de 5 sacrements) doit être oublié le plus tôt possible au nom de l'unité que l'on appelle de ses voeux.

-

L'Europe en 2050 selon David Engels

David Engels, Titulaire de la chaire d'histoire du monde romain, directeur et rédacteur en chef de la revue LATOMUS et auteur aux éditions du Toucan de l'essai remarqué "Le Déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la république romaine, analogies historiques" donnait une conférence à l'Académie Royale de Belgique que le thème : L’Europe en 2050 ou la République restituée.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Europe, Histoire, Politique, Société 0 commentaire