BASILIQUE SAINT-MARTIN

A Liège, l’association « Mal Saint Martin », en collaboration avec le secrétariat des Journées du Patrimoine ainsi que les services de la culture et du tourisme de la Ville et de la Province de Liège, propose le samedi 8 septembre 2012 à la Basilique Saint Martin :

►14h30, visite de la basilique guidée par Mme Marylène LAFFINEUR- CREPIN Responsable du Service Patrimoine à l'Evêché de Liège

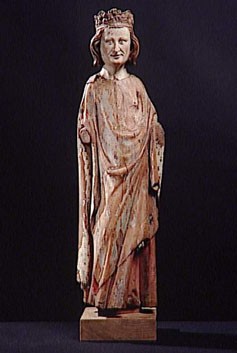

La basilique Saint-Martin de Liège est une église de Liège, anciennement dénommée Collégiale Mont-Saint-Martin. Consacrée basilique en 1886, Saint-Martin est l' une des sept anciennes collégiales liégeoises (Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy).

Le 2 juin de l'an 965, Éracle, évêque de Liège, délivre l'acte de fondation sur le Publémont d'un édifice destiné à devenir la nouvelle cathédrale de Liège, consacrée à la Vierge et à saint Lambert. Mais Notger, son successeur, décide de dédier le sanctuaire à saint Martin et lui confère le statut de collégiale[6].

En 1312, c'est dans la nuit du 3 au 4 août que le peuple, soutenu par le chapitre cathédral, bouta le feu à la collégiale Saint-Martin dans laquelle s'étaient réfugiés plusieurs dizaines de nobles qui périrent dans l'incendie. L'événement est connu sous le nom de la måle Saint-Martin.

Aujourd'hui, il ne reste rien de l'église romane primitive qui fut remplacée au XVIe siècle par l'édifice gothique actuel dont les travaux de construction s'étalèrent de 1506 à 1542, sous le règne du prince-évêque Érard de La Marck

C'est à Saint-Martin que fut instituée la Fête-Dieu en 1246 suite aux démarches effectuées par Julienne de Cornillon et la recluse Ève de Saint-Martin. Au cours des siècles, le culte eucharistique prit à la collégiale une importance considérable, manifesté surtout par l'établissement de la confrérie du Saint-Sacrement, renforcée à partir de 1765 par la confrérie de l'Adoration perpétuelle et par l'aménagement d'une chapelle exclusivement réservée au culte eucharistique, la chapelle du Saint-Sacrement. Sorte de Saint des Saints, cette chapelle bénéficia de l'attention généreuse des membres du chapitre collégial et fit l'admiration des visiteurs de Liège. La chapelle était ornée de peintures des grands artistes Jean Del Cour et Englebert Fisen. Elles sont dispersées à la révolution

►16h 00 , animation chorale par les élèves de la classe 2012 de l’Académie de Chant grégorien à Liège, dir. Stéphan Junker :

Au programme de cette audition

sept antiennes pour quatre temps liturgiques:

« O Emmanuel », pour le Magnificat des dernières vêpres de l’Avent, « Hodie Christus natus est » pour le Magnificat des Vêpres de Noël, « Vidimus stellam », pour la Messe de l’Epiphanie, « Crucem tuam » et «Christus factus est » pour l’office du Vendredi- Saint, «Spiritus sanctus » pour la communion de la messe du VIe dimanche de Pâques, « Magna Vox », pour le Magnificat des vêpres de la fête de saint Lambert.

Kyriale (extraits) de la messe « Dominator Deus » (XIe s):

Sanctus et Agnus Dei

Une Hymne pour le jour de Pâques:

« Salve festa dies »

ENTREE LIBRE

Les cours de l’académie de chant grégorien à Liège se donnent, depuis 2003, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement (Bd d'Avroy, 132) sous forme de cycles annuels ouverts sans pré-requis. Ils sont animés par Stéphan Junker. Celui-ci est diplômé du conservatoire de Bruxelles et titulaire d’une classe de chant au conservatoire de Verviers Il est aussi licencié en philologie classique de l’Université de Liège.

Renseignements et inscriptions

● S’adresser à Jean-Paul Schyns, Quai Churchill, 42/7 4020 Liège. Tél. 04.344.10.89 (en cas d’absence, tél portable 0498.33.46.94 de Ghislain Lahaye).

E-mail : jpschyns@skynet.be

● Informations générales et inscriptions en ligne sur le site de l’académie : http://www.gregorien.be

Nous lisons

Nous lisons  Une nouvelle biographie de Lénine est recensée par

Une nouvelle biographie de Lénine est recensée par