Il y aura bientôt trois ans que disparaissait Pierre Chaunu qui avait su si bien diagnostiquer le mal dont meurt l'Europe : son dépeuplement avec toutes les conséquences néfastes que ce mal a provoquées sur le vieux continent. André Larané, sur Hérodote.net, résume ainsi le propos du grand historien :

"Le grand public connaît surtout Pierre Chaunu à travers ses cris d'alarme concernant la démographie européenne.

Après le choc démographique de 1973, qui a vu la fécondité chuter brutalement dans tous les pays d'Europe occidentale, l'historien a orienté en effet ses réflexions vers la prospective démographique.

«Il n'y a pas de prospective qui ne soit, d'abord, une prospective démographique», écrit-il. «Les graphiques des naissances me paraissent plus sûrement annonciateurs que les tendances réunies du Dow Jones , du Nikkaï et du Cac 40 ; et les réflexions et représentations sur l'au-delà de la mort, plus opérationnelles que la lutte dite des classes et le cours du Brent à Rotterdam.»

Dans ses deux premiers essais, La mémoire de l'éternité et De l'Histoire à la prospective (1975), il s'interroge sur les raisons et les conséquences du choc démographique.

Principal enjeu : le temps qui passe. «L'enfant est l'autre, il est l'obstacle qui heurte une conscience de soi, la conscience des géniteurs. Surtout, l'enfant est le grand témoin du temps, donc de la mort. Le ventre de la femme enceinte rappelle au passant qu'il est mortel. C'est en construisant un discours cohérent et vrai sur la mort que la société chrétienne avait incorporé l'enfant. Les anciennes civilisations aimaient l'enfance... Ce que notre société adore, ce n'est pas l'enfance. L'évolution suicidaire de la natalité le prouve. Ce que la société de sensation-consommation vénère, c'est l'adolescence. Parce que l'adolescent est un presque adulte».

La construction mentale sur laquelle s'est épanouie la civilisation chrétienne en Europe est en train de s'effondrer sous nos yeux... «Même le grand transfert eschatologique du temps des Lumières des valeurs judéo-chrétiennes sur les valeurs laïques est contesté», déplore l'historien.

Les principes chrétiens (unicité de l'espèce humaine, égalité entre les hommes, respect des règles de droit, sacralisation du travail et de l'effort...) ont été laïcisés et«républicanisés » par les penseurs anticléricaux à la veille de la Révolution. C'est ce que l'historien qualifie fort justement de transfert eschatologique.

Mais cet héritage est aujourd'hui trahi par les Européens eux-mêmes au risque d'une confusion des valeurs et d'un effondrement de la civilisation à plus brève échéance que l'on ne croit... Faut-il s'étonner que le communautarisme, le racisme, la sacralisation du profit, l'euthanasie... s'épanouissent dans nos sociétés désacralisées et stériles ? «Le racisme est une fleur qui pousse dans la famille trop réduite», lance Chaunu à l'adresse de ses interlocuteurs qui pourraient trop vite se réjouir de l'affaiblissement démographique de l'Europe.

Le mal lui paraît insidieux... et d'autant plus dangereux. «La dénatalité, pour un homme quelconque, est comme la peste et la guerre, de l'ordre du destin. Notre homme quelconque ne raisonne pas en terme d'espèce ; moins encore en terme de longue durée. Donc, il se sent innocent. Au fond, la différence essentielle tient à ce qui est visible : la peste et la guerre font des morts, le refus de la vie ne fait rien. Les premiers se voient, le second ne se voit pas», déclare Pierre Chaunu dans un livre d'entretiens avec Georges Suffert : La peste blanche, comment éviter le suicide de l'Occident(1976).

Qu'en penser et qu'espérer ? «Nous sommes au point où seule une innovation fondamentale comparable à celle de l'écriture idéographique, il y a 6000 ans, est susceptible d'un déblocage non récessif», écrivait Chaunu bien avant que l'on ne s'alarme de l'impasse où semble mener le développement actuel (réchauffement climatique et collapsus démographique des pays industrialisés).

Patriarche d'une nombreuse famille (six enfants), fidèle à la foi protestante, l'historien nourrit le sentiment amer de n'avoir pas été entendu concernant l'implosion démographique de l'Europe et de la plus grande partie du monde. Atteint par les infirmités de l'âge, il s'est retiré dans sa maison de Caen." (où il est mort en octobre 2009)

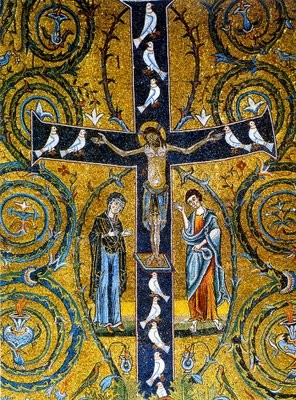

Hier, en la fête de l’exaltation de la sainte Croix, Benoît XVI a signé, dans la basilique grecque melkite d’Harissa, l’exhortation apostolique « Ecclesia in Medio Oriente » concluant les travaux du synode romain sur le Moyen-Orient. À cet occasion, il a notamment déclaré, devant les autorités civiles et religieuses de divers confessions réunies dans la basilique :

Hier, en la fête de l’exaltation de la sainte Croix, Benoît XVI a signé, dans la basilique grecque melkite d’Harissa, l’exhortation apostolique « Ecclesia in Medio Oriente » concluant les travaux du synode romain sur le Moyen-Orient. À cet occasion, il a notamment déclaré, devant les autorités civiles et religieuses de divers confessions réunies dans la basilique :  Historique : missel.free.fr :

Historique : missel.free.fr :