De Luca Volontè sur la NBQ :

Le Nicaragua persécute l'Église et il y a cet étrange silence du Vatican.

La persécution des catholiques au Nicaragua, perpétrée par le régime sandiniste d'Ortega et de Murillo, ne cesse de s'aggraver. Non seulement des prêtres sont arrêtés, mais les fidèles sont empêchés de célébrer les fêtes religieuses de quelque manière que ce soit. Le Vatican garde le silence.

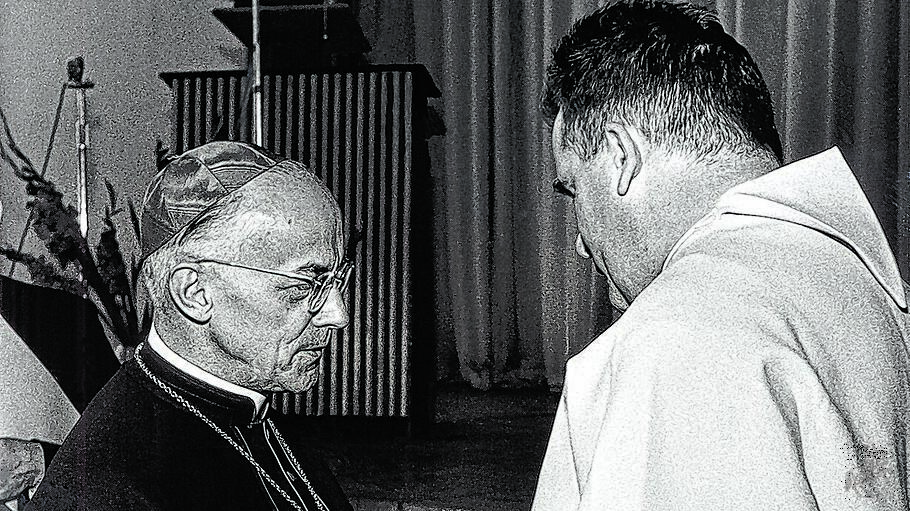

La situation s'est aggravée au Nicaragua, avec le maintien de l'interdiction des missions pastorales dans le diocèse de León et le durcissement des restrictions imposées aux événements religieux organisés par l'Église catholique à Managua et dans d'autres villes du pays. Malgré l'arrivée du nouveau pape, le Vatican garde un silence lâche face à la persécution des fidèles et des religieux par les tyrans nicaraguayens. Le dimanche 2 février, le cardinal Leopoldo José Brenes a annoncé le transfert de 23 prêtres à l'archidiocèse de Managua, une réorganisation imposée par l'expulsion de membres du clergé, laissant de nombreuses paroisses sans curé au Nicaragua. L'ampleur de la persécution religieuse au Nicaragua se reflète dans des chiffres alarmants : selon le rapport « La foi sous le feu des critiques » de l'ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, au moins 261 religieux ont été expulsés du pays depuis 2018, dont quatre évêques, environ 140 prêtres, plus de 90 religieuses, une douzaine de séminaristes et trois diacres. Parmi les expulsés figurent le président de la Conférence épiscopale, Carlos Enrique Herrera, et les évêques Silvio Báez, Rolando Álvarez et Isidoro Mora.

La dictature du président Daniel Ortega et de son épouse et coprésidente, Rosario Murillo , tient « un discours de réconciliation et d'amour, mais leurs paroles ne correspondent pas à leurs actes : ils craignent la foi et l'amour de Dieu que ressentent les gens », a expliqué Martha Patricia Molina, chercheuse nicaraguayenne en exil et auteure du rapport « Nicaragua : Une Église persécutée », dans une déclaration faite le 10 février dernier à ACI Prensa, agence de presse chrétienne internationale de langue espagnole. Les prêtres sont depuis longtemps soumis à diverses formes de surveillance policière, notamment des rapports hebdomadaires sur leurs activités et même des demandes d'examen de leurs téléphones portables pour connaître leurs contacts. Depuis le 21 janvier, selon le témoignage de Molina, également rapporté par l' agence ACI , la dictature a interdit les missions pastorales dans le diocèse de León, qui comprend les districts de León et de Chinandega, dirigé par l'évêque René Sándigo.

La résurgence des persécutions antireligieuses est également confirmée par un troisième témoin faisant autorité, Félix Maradiaga , président de la Fondation pour la Liberté au Nicaragua, qui a averti que la dictature « ne se contente plus de harceler les chefs religieux ou d'annuler des processions, mais cherche désormais à faire taire la foi au quotidien et à punir toute expression spirituelle qu'elle ne contrôle pas ». Dans une déclaration à ACI Prensa, Maradiaga a souligné comment Ortega-Murillo interdisent désormais « des fêtes populaires profondément enracinées dans la culture et la religion, comme la fête traditionnelle en l'honneur des saints patrons de plusieurs villes à Diriamba, et limitent les célébrations d'une grande importance communautaire, comme celle de l'Enfant Jésus à Matagalpa ». Ces interdictions et persécutions visent également la prédication de porte-à-porte pratiquée par d'autres confessions chrétiennes.

« La dictature n'autorise que l'introduction d'images de saints dans l'atrium des églises », poursuivit Maradiaga, rappelant comment les mêmes interdictions avaient affecté « la célébration de la Vierge de Candelaria [à Managua], confinée à l'intérieur des murs de l'église pour empêcher une plus grande participation des fidèles ». Afin d'exercer un contrôle accru et une persécution plus efficace des célébrations catholiques et de la liberté de culte chrétienne, les municipalités sandinistes, avec tout leur appareil organisationnel et technologique, occupent les atriums des églises pour y mettre en scène leurs spectacles : elles choisissent des reines, organisent des bals en plein air pour distraire la population et, de fait, perturbent de toutes les manières les célébrations à l'intérieur des églises.

Dans ce contexte, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a récemment appelé la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo à mettre fin aux violations des droits humains et à libérer inconditionnellement toutes les personnes emprisonnées pour des raisons politiques au Nicaragua. Dans sa déclaration, la CIDH condamne « la répression persistante au Nicaragua, caractérisée par la poursuite des arrestations arbitraires et des privations de liberté à motivation politique à l'encontre de toute personne adoptant une position perçue comme une opposition au régime ». Alors que le Vatican, depuis son exil aux États-Unis, maintient un silence incompréhensible et déconcertant, comparable seulement à celui observé concernant les exactions perpétrées par le régime chinois, seul l'évêque auxiliaire de Managua, Silvio Báez, a exhorté les catholiques à ne pas se taire, appelant l'Église à prendre la parole malgré la répression. Peut-on espérer une intervention des forces spéciales de Trump à Managua ?