De Luca Volontè sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Sigrid Kaag, symbole des Pays-Bas catholico-protestants

13-08-2020

Elle est candidate à la direction de Democraten 1966 (D66), un parti sociolibéral et anti-religieux. Elle promeut la soi-disant "santé reproductive" (incluant l'avortement) dans les pays pauvres et croit que la foi est "une affaire privée", mais elle se dit catholique. Et pourtant, ses positions sont inconciliables avec le Catéchisme.

Sigrid Kaag, candidate catholique à la direction du parti sociolibéral et antireligieux néerlandais D66 (Démocraten 66), est le symbole de la déchristianisation du pays et de la protestantisation du catholicisme. De plus en plus d'hommes politiques de premier plan, nominalement catholiques, ou plutôt fiers de l'afficher lors de la campagne électorale, cèdent à la "privatisation" de leur foi. Le danger d'une telle attitude, rappelé avec clarté par le cardinal Müller dans une interview au Catholic World Report il y a deux ans (...). La foi n'est pas quelque chose qui "se ressent", car s'il en était ainsi - le sentiment ayant cessé - la foi n'aurait plus aucun poids dans la vie de l'homme.

Le dernier cas frappant concerne la candidature de Sigrid Kaag à la tête du parti D66. Kaag fait partie des grandes favorites, elle est à la fois "libertaire" et catholique pratiquante, et beaucoup se demandent si les deux choses peuvent vraiment aller ensemble. Le 21 juin 2020, Sigrid Kaag a annoncé sa candidature à la tête du parti à l'approche des élections générales néerlandaises prévues pour le 17 mars 2021. Dans son annonce, elle a explicitement déclaré qu'elle veut devenir la première femme Premier ministre des Pays-Bas. Elle se présente à la direction d'un parti dont elle précise sur son site officiel qu'il "cherche à briser le pouvoir des schémas de classe traditionnels et des références religieuses". Elle a toujours été une personne de foi, a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire catholique néerlandais Katholiek Nieuwsblad dans une interview lors de son voyage à Rome le 9 juillet dernier, où elle a également visité le Vatican (voir ici). "Je suis née et j'ai été élevée dans la religion catholique... J'étais souvent enfant de chœur pour des raisons pratiques... la foi m'est venue dans ma jeunesse. Elle m'a toujours accompagnée". "Comme Marie (Notre-Dame !): je ne peux pas dire qu'elle est mon exemple en ce XXIe siècle terrestre, mais je suis très attachée à sa souffrance. Dans la souffrance de Marie, je reconnais la souffrance des gens et la sensation d'être obligée de considérer la douleur, tout en ayant confiance en Dieu".

Madame Kaag pense que "les protestants sont de meilleurs catholiques parce qu'ils ont une meilleure connaissance des textes bibliques". En fait, en incarnant précisément la protestantistaion absolue de l'enseignement moral catholique, elle sépare autant que possible sa foi personnelle de son travail et de ses décisions politiques. "J'ai dû négocier toute ma vie sur des questions complexes. Garder ses émotions et ses sentiments personnels à l'esprit n'aide pas à prendre les bonnes décisions. (La foi) est une affaire privée" (voir ici).

Ministre du commerce extérieur et de la coopération internationale, S. Kaag n'a pas dédaigné jusqu'à présent de donner des millions d'euros pour la "santé reproductive" (incluant les lois sur l'avortement) et l'éducation sexuelle dans le monde entier et surtout dans les pays pauvres (voir ici). Le parti D66 a récemment proposé une nouvelle libéralisation de l'euthanasie, couvrant tous les citoyens néerlandais qui ont atteint l'âge de 75 ans, y compris ceux en bonne santé, tant qu'ils ont le sentiment d'avoir "achevé leur vie".

Maintenant, comment il est possible de concilier une foi catholique aussi étalée et la Note doctrinale sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique et les récentes paroles du pape François sur la validité de la doctrine sociale de l'Église - c'est-à-dire concilier la défense de la vie humaine dès la conception et de la famille avec l'avortement, l'euthanasie et l'idéologie de genre avec laquelle les pays pauvres sont victimes de chantage - reste un mystère. Toutefois, il est urgent d'adopter une position claire et nette, à commencer par l'Église néerlandaise. Il n'est pas licite de diffamer la foi catholique, encore moins si ce sont les soi-disant catholiques qui se vantent de décisions et d'actes totalement contraires au Catéchisme.

L'arrestation de Jimmy Lai (photo tirée de Twitter)

L'arrestation de Jimmy Lai (photo tirée de Twitter)

La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…

La curieuse commission créée à cette fin est mal partie, avant même d’avoir commencé ses travaux : une note publiée à ce propos par Colette Braekman, chroniqueuse au long cours de la décolonisation du Congo pour le journal « Le Soir » appelle, en quelque sorte, le lecteur à conclure : les "belgicains" (*) d’aujourd’hui restent aussi éloignés de la psychologie bantoue qu’aux jours de la « table ronde » génératrice du pari congolais de 1960, dont les conséquences dramatiques sont, à notre avis, sans commune mesure avec les abus, largement mythiques ou indémontrables, reprochés à Léopold II…  →Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

→Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à un Belge (depuis Kinshasa)

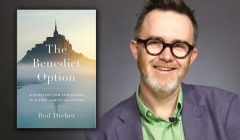

Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié

Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à l’American Conservative. Il a publié