JPSC

Religions - Page 59

-

La restauration césaropapiste de la foi orthodoxe en Russie : un trompe l’œil fragile ?

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Doctrine, Eglise, Ethique, Europe, Foi, International, Patrimoine religieux, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Édouard Husson: «La comparaison entre le Brexit et la Réforme anglicane passe à côté de l’essentiel»

Libéralisme « athénien » contre « romanité » étatique ? Le cliché date un peu mais il a la vie dure. Lu sur le site « figarovox », sous la plume d’Edouard Husson :

« Dans un article publié le 10 février dans ces colonnes, Bradford Littlejohn propose une comparaison argumentée entre le Brexit et la Réforme anglicane du XVIe siècle. Il fait l’analogie entre le rejet par le clergé anglais des taxes pontificales et celui, de la contribution britannique à l’UE. Il compare la bureaucratie bruxelloise à celle du Saint-Siège au XVIe siècle. L’article est brillant, donne à réfléchir mais passe un peu vite sur le comportement d’Henri VIII.

Malgré la rupture avec Rome, l’Angleterre suivit largement la même histoire que le continent européen.

La rupture avec Rome fut aussi le début d’un comportement de plus en plus despotique du souverain britannique, l’orée d’un siècle et demi d’absolutisme monarchique, de persécutions religieuses, de révolutions, le pays ne retrouvant un équilibre politique qu’à l’occasion de la Glorieuse Révolution de 1688-1689. De fait, durant cette période, l’Angleterre suivit largement, en solitaire, la même histoire que le continent européen. La coupure entre l’Angleterre et le reste de l’Europe ne fut qu’apparente, le continent entrant dans une spirale propre de violence, des guerres de Religion à la Guerre de Trente Ans. Contrairement aux apparences, l’Angleterre, d’Henri VIII à Cromwell, ressembla au continent, en plus brutal. De Shakespeare à Hobbes, on voit les plus grands esprits anglais du temps marqués profondément par la violence de l’histoire insulaire. Aujourd’hui encore le calendrier de l’Église catholique fait une place aussi grande aux martyrs de l’époque élisabéthaine qu’à ceux de la Révolution française ou de la Guerre d’Espagne. Du meurtre de Charles Ier à la dictature de Cromwell, l’Angleterre connut un épisode proto-totalitaire.

Le Brexit a toutes les caractéristiques d’une nouvelle « Glorieuse Révolution ».

Le Brexit est à l’opposé de cette histoire sanglante. Il représente une reconquête par la Grande-Bretagne de libertés fondatrices. Plutôt que de le placer dans la continuité de la monarchie des Tudors, il a toutes les caractéristiques d’une nouvelle «Glorieuse Révolution». Il est un moment éminemment «conservateur» de l’histoire anglaise et britannique, pour laquelle les libertés individuelles et l’équilibre des pouvoirs sont toujours «à l’origine» et risquent, régulièrement, d’être perdus, oubliés, déformés. Ce à quoi nous avons assisté, entre 2016 et 2019, c’est la tentative d’une partie des parlementaires de manigancer avec une partie de la haute fonction publique un échec du Brexit, contre la volonté populaire. Au bout du compte, les diverses protections de la liberté que permettent les institutions britanniques l’ont emporté. Il a été possible aux défenseurs du Brexit de rendre la parole à la souveraineté populaire et de faire aboutir le souhait majoritaire: réenraciner clairement la liberté et la souveraineté dans la nation. Lorsque Boris Johnson est allé conquérir les terres travaillistes du nord de l’Angleterre, il a renoué avec le conservatisme populaire de Benjamin Disraëli, le fondateur du parti conservateur moderne dans les années 1840.

En quittant le projet fédéraliste européen, les Britanniques ont renoué avec le meilleur de la culture européenne.

Pour comprendre ce qui se passe avec le Brexit, il faut se défaire de la fascination malsaine de la philosophie politique pour Machiavel, Hobbes et Rousseau, concepteurs des tyrannies modernes. Revenons à la tradition des penseurs de la liberté et de la loi naturelle, d’Aristote à Edmund Burke. En quittant le projet fédéraliste européen, grâce auquel son père fondateur, Jean Monnet, voulait substituer «l’administration des choses au gouvernement des hommes», la Grande-Bretagne a renoué avec l’ambition politique d’une société de liberté, d’une démocratie légitime. Les Britanniques ont renoué avec le meilleur de la culture européenne. Ils sont sortis de l’Union Européenne pour… retrouver le civisme qui animait déjà les Athéniens combattant l’Empire perse ou la République romaine. La Réforme anglicane avait été une séparation du reste de l’Europe pour le pire. Le Brexit sera-t-il, au contraire, l’amorce d’une renaissance politique pour toute l’Europe? Cela dépend de nous: avons-nous encore le goût de la liberté?

Ref. Édouard Husson: «La comparaison entre le Brexit et la Réforme anglicane passe à côté de l’essentiel»

Édouard Husson est historien, professeur des universités et directeur de l’Institut Franco-allemand d’Études Européennes à l’Université de Cergy-Pontoise. Il vient de publier Paris-Berlin: la survie de l’Europe(Gallimard, collection Esprit du Monde, 2019).

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Europe, Histoire, Idées, Philosophie, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Pour un rite liturgique « amazonien » ?

A côté de l’ordination des femmes et des « viri probati », dont le pape a décidé de ne rien faire, le récent synode amazonien évoquait aussi la création d’un rite liturgique propre à cette vaste région transfrontalière d’Amérique du Sud. Lu sur le site web « Pro Liturgia » :

« Au cours du récent synode sur l’Amazonie qui s’est déroulé au Vatican, la possibilité de créer ou d’imaginer un rite liturgique « amazonien » a plusieurs fois été évoquée. C’est l’occasion de rappeler que l’Église, au cours de son histoire, n’a jamais « créé » de rite. Pour la simple raison qu’un rite liturgie ne s’invente pas, ne se crée pas : il se constitue à partir d’éléments déjà existants que l’Église accepte comme étant la juste expression de sa foi ou refuse comme étant une expression contraire à sa doctrine ou imprudente pour l’équilibre spirituel des fidèles. Puis, in fine, l’Église organise ces éléments d’une façon cohérente et stable afin qu’à leur contact auditif et visuel, les fidèles puissent confesser et nourrir leur foi telle que proclamée dans le « Credo ». C’est ce processus qu’exprime parfaitement le concile Vatican II lorsqu’il enseigne qu’en liturgie, « les formes nouvelles ne peuvent naître que de formes déjà existantes selon un développement en quelque sorte organique » (Sacrosanctum Concilium, n. 23).

« Au cours du récent synode sur l’Amazonie qui s’est déroulé au Vatican, la possibilité de créer ou d’imaginer un rite liturgique « amazonien » a plusieurs fois été évoquée. C’est l’occasion de rappeler que l’Église, au cours de son histoire, n’a jamais « créé » de rite. Pour la simple raison qu’un rite liturgie ne s’invente pas, ne se crée pas : il se constitue à partir d’éléments déjà existants que l’Église accepte comme étant la juste expression de sa foi ou refuse comme étant une expression contraire à sa doctrine ou imprudente pour l’équilibre spirituel des fidèles. Puis, in fine, l’Église organise ces éléments d’une façon cohérente et stable afin qu’à leur contact auditif et visuel, les fidèles puissent confesser et nourrir leur foi telle que proclamée dans le « Credo ». C’est ce processus qu’exprime parfaitement le concile Vatican II lorsqu’il enseigne qu’en liturgie, « les formes nouvelles ne peuvent naître que de formes déjà existantes selon un développement en quelque sorte organique » (Sacrosanctum Concilium, n. 23).

Vouloir « créer » un rite, qu’il soit « amazonien », « mohican » ou même « syldave » (pour éventuellement faire plaisir aux « tintinophiles » pratiquants) relève donc d’un non-sens en même temps que d’une ignorance des principes élémentaires qui gouvernent la liturgie en général et les rites en particulier. L’Histoire nous apprend qu’aucun des fondateurs des grands Ordres religieux - bénédictins, cisterciens, dominicains, prémontrés… - n’a élaboré de rite liturgique à l’usage de sa communauté (Cf. Histoire du Missel romain, éd. Téqui, Paris, 1988).D’autre part, l’Église enseigne que « dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle (…) » (Sacrosanctum Concilium, n. 8). Il est donc clair qu’une « liturgie amazonienne » - dans l’éventualité où elle serait créée - ne pourrait pas avoir un but différent de celui que poursuit déjà la liturgie romaine, à savoir nous « faire participer par un avant-goût à la liturgie céleste » qui se célèbre de toute éternité. Ce qui implique que tout ce qui, au cours d’une célébration, pourrait faire porter l’attention des fidèles davantage sur des éléments du folklore amazonien que sur l’ « avant-goût de la liturgie céleste » n’a, par essence, pas sa place dans une liturgie qu’on voudrait ou qu’on décrèterait « amazonienne ». Ces quelques explications brèves mais pleinement conformes à ce que l’Église a toujours pratiqué en matière de culte attirent l’attention sur le non-sens des demandes concernant la liturgie en Amazonie, telles qu’elles ont été formulées par les participants au récent synode. »

Jusqu’à quel point peut-on, en effet, parler de « rites » bénédictin, anglican (pour les communautés high church ralliées à Rome sous le règne de Benoît XVI) ou zaïrois (introduit au Congo dans le contexte de la mode éphémère de l’ « authenticité » prônée en son temps par Mobutu) ? On devrait plutôt parler de variantes du rite romain, comparables à celles qui ont souvent existé avant la centralisation tridentine. Et, naturellement, aucun de ces « rites » n’a jamais introduit dans la liturgie romaine un culte chtonien semblable à celui de la Pachamama…

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Idées, liturgie, Patrimoine religieux, Religions 0 commentaire -

Une journée de réparation organisée en Inde (Karnataka) après le profanation d'un tabernacle dans une église

Du site des Missions Etrangères de Paris :

Une journée de réparation organisée à Bangalore après la profanation d’une église catholique

24/01/2020

Ce vendredi 24 janvier, l’archidiocèse de Bangalore, dans l’État du Karnataka dans le sud du pays, a appelé les fidèles à observer une journée de réparation suite à la profanation de l’église Saint-François d’Assise de Kengeri, en banlieue ouest de Bangalore, dans la nuit du 20 au 21 janvier. L’archevêque a invité toutes les paroisses et maisons religieuses à exposer le Saint-Sacrement durant douze heures, en ajoutant que non seulement les paroissiens de Kengeri, mais tous dans l’archidiocèse étaient touchés par l‘événement : « La police est toujours en train d’enquêter et le rapport préliminaire semble indiquer une tentative de vol, mais je suis choqué et fortement peiné. »

L’église Saint-François d’Assise de Kengeri (en banlieue de Bangalore) a été vandalisée dans la nuit du 20 au 21 janvier.

Mgr Pierre Machado, archevêque de Bangalore dans l’État du Karnataka, dans le sud du pays, a appelé les fidèles de l’archidiocèse à observer une journée de réparation, le 24 janvier après la profanation d’une église de Kengeri, en banlieue ouest de Bangalore. Des intrus ont vandalisé l’autel et détruit le tabernacle de l’église Saint-François d’Assise, dans la nuit du 20 au 21 janvier. « La police est toujours en train d’enquêter et le rapport préliminaire semble indiquer une tentative de vol, mais je suis choqué et fortement peiné que la Sainte Eucharistie ait été profanée dans cette église », a confié Mgr Machado aux journalistes, le 22 janvier. L’archevêque a expliqué avoir été informé de la profanation par le curé de la paroisse, le père Satish, de l’ordre des frères capucins. « C’est une question grave non seulement pour les paroissiens concernés, mais aussi pour les sentiments religieux de nous tous dans l’archidiocèse. »

Le 21 janvier, les responsables de la paroisse de Kengeri ont déposé une plainte auprès du commissariat local. « Nous condamnons cet acte abject commis par des personnes sans scrupule », a déclaré la paroisse Saint-François d’Assise dans un communiqué. Une caméra de surveillance placée dans l’église a permis d’identifier une personne en train d’entrer par une porte dérobée. Aucuns biens de valeurs n’ont été volés dans l’église. Toutefois, selon les rapports, la police estime que l’objectif d’un vol ne peut pas être écarté, même si les motifs derrière l’attaque sont encore inconnus. « Tout ce que nous savons, c’est que ce sacrilège et ce déshonneur touchent tout l’archidiocèse. Dans un cas pareil, il est normal que nous fassions tous pénitence et que nous marquions un jour de réparation.

Mgr Machado a demandé aux prêtres de l’archidiocèse d’exposer le Saint Sacrement pendant au moins douze heures, le 24 janvier, dans toutes les églises et maisons religieuses. Mgr Bernard Blasius Moras, archevêque émérite de Bangalore, a confié que lui-même et plusieurs prêtres se sont précipités auprès de la paroisse Saint-François d’Assise dès qu’ils ont appris la nouvelle. « Des caméras de surveillance ont filmé l’entrée et la sortie d’une personne seule, entre 22h30 et 1h30, et je ne crois pas que ce soit seulement une attaque contre l’église. L’homme en question a ouvert le tabernacle et a retiré le ciboire, avant de jeter à terre toutes les hosties consacrées », a ajouté Mgr Moras.

(Avec Ucanews et Asianews, New Delhi)

-

2019 : une année de martyrs

-

L'identité chrétienne de l'Europe : la preuve par les appellations des noms de lieux

De Bérengère Dommaigné sur le site Aleteia.org :

La « sainte carte » des villages français (mais pas seulement !)

08 janvier 2020

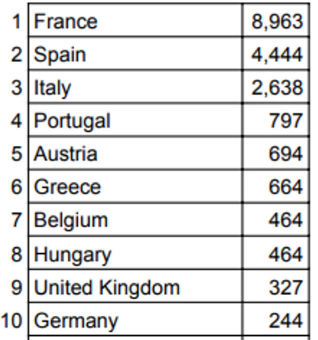

C’est une « sainte cartographie » qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment. Le site polonais BIQdata a répertorié et illustré toutes les villes et villages d’Europe qui porteraient un nom de saint. Et le résultat est sans appel, la France est bel et bien la fille aînée de l’Église. Elle occupe la première marche du podium !

Si la carte n’est pas nouvelle, cette infographie date de 2016, elle a trouvé un nouvel écho sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il faut dire qu’elle est édifiante pour rappeler en un clin d’œil les racines chrétiennes de l’Europe. Publiée par le quotidien polonais Gazeta Wyborcza elle cartographie les villes et villages européens qui portent le nom d’un saint. Pour aboutir à ce résultat, le site indique avoir utilisé les données de la base de données de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Anciennement appelée National Imagery and Mapping Agency (NIMA), cette agence du département de la Défense des États-Unis, a pour fonction de collecter, analyser et diffuser le renseignement géospatial en utilisant l’imagerie satellite.

Pour obtenir cette infographie, l’équipe polonaise a donc cherché comme mots-clés les noms de lieux portant dans leurs langues locales la racine ou le mot « saint » dans tous les pays européens. Résultat, 20.864 lieux portent le nom d’un saint en Europe. Dans le détail des chiffres, on découvre alors que c’est la France qui en compterait le plus grand nombre, (elle qui compte aussi le plus grand nombre de communes !) soit 8.963 villages, ou une commune sur quatre ! Viendrait ensuite l’Espagne, et notamment la Galice, en deuxième position avec plus de 4.000 communes aux noms de saints et l’Italie sur la troisième marche. Si les chiffres ne correspondent pas à la base officielle des codes postaux français, qui en répertorient cette année la moitié moins (4.581), une chose est certaine, ces villages de « saint » font bel et bien partie du paysage ! Tout comme Pont-l’Abbé, La Chapelle-Rainsouin, le Mont-Dieu ou encore Collombey-les-Deux-Églises.

Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, environnement, Europe, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Politique, Religions, Société, Témoignages 0 commentaire -

2019 : l'année où les attaques anti-chrétiennes en Europe ont battu tous les records

De Soeren Kern sur le site du Gatestone Institute :

Europe : les Attaques Anti-Chrétiennes ont Battu Tous les Records en 2019

- Les médias européens font rarement mention du vandalisme anti-chrétien ; mais en février 2019, ils ont commencé à s'y intéresser quand neuf églises ont été attaquées en l'espace de deux semaines. L'incendie suspect qui a ravagé l'emblématique Notre-Dame de Paris en avril 2019, a de nouveau ramené le sujet à la Une. Mais la chape de silence est depuis, retombée.

- « Chercher à détruire ou endommager des édifices chrétiens est une manière de faire « table rase » du passé. » - Annie Genevard, députée Les Républicains, entretien accordé au Figaro, le 2 avril 2019.

- « Dans le passé, même si l'on n'était pas chrétien, l'expression du sacré était respectée. La liberté religieuse est aujourd'hui clairement menacée. La laïcité ne doit pas être un rejet du religieux, mais un principe de neutralité qui laisse chacun libre d'exprimer sa foi. » - Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, entretien accordé au magazine italien Il Timone, 5 août 2019.

L'hostilité anti-chrétienne se répand en Europe occidentale. En 2019, jour après jour, des églises et des symboles chrétiens ont été délibérément attaqués. Le problème a fait la une des journaux en avril 2019, quand un incendie suspect a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris (photo). Mais depuis, la chape de silence médiatique est à nouveau retombée. (Photo de Véronique de Viguerie / Getty Images)

L'hostilité anti-chrétienne se répand en Europe occidentale. En 2019, jour après jour, des églises et des symboles chrétiens ont été délibérément attaqués.

Le Gatestone Institute a passé en revue des milliers d'articles de presse, de rapports de police, d'enquêtes parlementaires, de publications sur les réseaux sociaux et de blogs spécialisés tant en Grande-Bretagne, qu'en France, Allemagne, Irlande, Italie et Espagne. Notre recherche a établi qu'environ 3000 églises, écoles, cimetières et monuments chrétiens ont été vandalisés, pillés ou dégradés en Europe, en 2019 - ce qui constitue une année record pour les sacrilèges anti-chrétien sur le continent.

La violence contre les sites chrétiens est la plus répandue en France. Si l'on en croit les statistiques gouvernementales, les églises, écoles, cimetières et monuments chrétiens sont vandalisés, profanés et brûlés au rythme de trois par jour en moyenne. En Allemagne, les attaques contre les églises chrétiennes se produisent à un rythme moyen de deux par jour, selon les déclarations de police.

Les attaques contre les églises et les symboles chrétiens sont également monnaie courante en Belgique, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Irlande, en Italie et en Espagne. Les sites et symboles du catholicisme romain sont visés en premier, mais en Allemagne, les temples protestants sont également pris pour cible.

Les auteurs de violences antichrétiennes - qui vont des incendies criminels au vandalisme en passant par la défécation, le sacrilège, le pillage, la moquerie, la profanation, le satanisme, le vol, et le crachat - sont rarement arrêtés. Lorsqu'ils le sont, la police et les médias censurent leur identité et leur origine ethnique. Les suspects sont la plupart du temps traités en déséquilibrés ; si bien que les attaques anti-chrétiennes ne sont pas classées comme des crimes de haine.

En France et en Allemagne, cette envolée des attaques antichrétiennes a coïncidé avec l'immigration de masse en provenance du monde musulman. L'absence de statistiques officielles sur les auteurs et les motivations empêche de savoir précisément combien d'attaques peuvent être attribuées à l'antichristianisme musulman ou à la cause jihadiste.

-

Le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère : un avatar du new age

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :

Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’Éditorial du bimensuel l’ «Homme Nouveau» sous le titre prudent « Y a-t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ? » revient en fait sur le culte de la Pachamama, symbole de la Terre-Mère, Gaia, un avatar du new age invité au curieux synode amazonien réuni voici quelques semaines à Rome :« Dans le document final du synode sur l’Amazonie (paragraphe 9), il est dit que « la recherche de la vie en abondance chez les peuples autochtones d’Amazonie se concrétise dans ce qu’ils appellent le “bien-vivre” et se réalise pleinement dans les Béatitudes. Il s’agit de vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l’être suprême, car il existe une intercommunication entre le cosmos tout entier, là où il n’existe ni excluants ni exclus. Une telle compréhension de la vie est caractérisée par le lien et l’harmonie des relations entre l’eau, le territoire et la nature, la vie communautaire et la culture, Dieu et les différentes forces spirituelles. »

Le lien avec la Pachamama

Cette référence explicite au bien-vivre des peuples autochtones d’Amazonie donne consistance à l’idée évoquée précédemment (cf. L’HN n° 1699) du lien étroit qui unit ce concept au culte de la Pachamama. De multiples publications universitaires sur les mutations politiques et idéologiques actuellement observables de l’autre côté de l’Atlantique confirment ce lien. Les enjeux s’étendent d’ailleurs bien au-delà du seul cas restreint de l’Amazonie… et même de l’Amérique du Sud. Il en ressort qu’il existe de fortes convergences intellectuelles et militantes enre les paradigmes actuels de la théologie de la libération et la cause mondialiste écologiste, convergences auxquelles la politique onusienne accorde son crédit à travers plusieurs résolutions.

En s’appuyant sur les populations indigènes du monde rural, la théologie libérationniste s’applique à modifier son approche subversive, en faisant de l’écologie son principal thème de revendication. Il est remarquable de trouver la promotion du culte de la Pachamama dès 1988, dans un livre intitulé Théologie de la Terre, écrit par un moine brésilien, toujours très à la mode, Marcelo Barros : « La Pachamama, en tant que représentation symbolique de Dieu, n’est pas idolâtrie, car elle ne sert pas à dominer les pauvres. Elle n’est qu’une médiation du Dieu de la vie. Les fruits de la Terre sont conçus comme le visage de Dieu. Quand on vénère la Terre on vénère Dieu. La Pachamama est en faveur des pauvres, protectrice des faibles. Elle est la mère qui nourrit les hommes »1. Les convergences entre la théologie libérationniste et « l’écologie des pauvres » portent essentiellement sur la dénonciation de l’exploitation de la Terre et de l’idéologie de la croissance, ainsi que sur une approche holistique du monde2. La notion de bien-vivre offre ainsi une base conceptuelle à un projet politique révolutionnaire, présenté comme une alternative au « vivre mieux » matérialiste occidental, capitaliste et colonialiste.

Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Idées, Philosophie, Politique, Religions, Société, Théologie 0 commentaire -

Grande première en Suisse : la messe catholique célébrée à la cathédrale de Genève où elle était suspendue depuis 1535

De Marina Droujinina sur zenit.org :

Suisse : la première messe catholique à la cathédrale de Genève

Le cardinal Koch y voit « un grand symbole de l’unité des chrétiens »

27 décembre 2019

La première messe catholique depuis la Réforme du XVI siècle sera célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Genève le 29 février 2020, a confirmé Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, d’après le site de la Radio et Télévision suisse francophone RTS Un. « Cela se fait déjà à Lausanne, a dit l’évêque, mais à Genève, capitale du protestantisme, c’est une grande première. »

Le cardinal suisse Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, qui a accordé une interview à RTS le 22 décembre, y voit « un grand symbole de l’unité des chrétiens ».

La messe a été abolie à Genève en août 1535 et la cathédrale Saint-Pierre a été affectée au culte protestant. Le 21 mai 1536, les citoyens genevois ont adopté la Réforme et le Français Jean Calvin (1509-1564), pasteur emblématique de la Réforme, a été appelé pour la mettre en œuvre. Il a prêché à la cathédrale jusqu’à sa mort. La cathédrale demeure aujourd’hui une référence pour les protestants à travers le monde.

Selon les explications du président de l’Église protestante de Genève, le pasteur Emmanuel Fuchs, les catholiques ont répondu à une invitation de la paroisse Saint Pierre-Fusterie, indique le portail catholique suisse cath.ch le 24 décembre 2019. Cette messe illustre, selon le pasteur, les bonnes relations entre les deux Églises. Des cérémonies œcuméniques ont déjà eu lieu à Saint-Pierre. Mais en 2020, la situation sera différente, a souligné Emmanuel Fuchs, puisque « nous remettons les clés de la cathédrale » aux catholiques. La date du samedi 29 février a été choisie car il s’agit de l’entrée en carême.

Au cours de l’interview à RTS, le cardinal Koch a aussi noté qu’en Suisse, catholiques et protestants cohabitent en paix depuis plusieurs décennies : « C’est une grande responsabilité pour les Églises en Suisse de montrer comment on peut vivre ensemble de différentes traditions, de différentes Eglises. »

-

Un rapport entre "bien vivre", ONU et Amazonie ?

De Joël Hautebert sur le site de l'Homme Nouveau :

Y a -t-il un rapport entre le bien-vivre, l’Onu et l’Amazonie ?

Dans le document final du synode sur l’Amazonie (paragraphe 9), il est dit que « la recherche de la vie en abondance chez les peuples autochtones d’Amazonie se concrétise dans ce qu’ils appellent le “bien-vivre” et se réalise pleinement dans les Béatitudes. Il s’agit de vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l’être suprême, car il existe une intercommunication entre le cosmos tout entier, là où il n’existe ni excluants ni exclus. Une telle compréhension de la vie est caractérisée par le lien et l’harmonie des relations entre l’eau, le territoire et la nature, la vie communautaire et la culture, Dieu et les différentes forces spirituelles. »

Le lien avec la Pachamama

Cette référence explicite au bien-vivre des peuples autochtones d’Amazonie donne consistance à l’idée évoquée précédemment (cf. L’HN n° 1699) du lien étroit qui unit ce concept au culte de la Pachamama. De multiples publications universitaires sur les mutations politiques et idéologiques actuellement observables de l’autre côté de l’Atlantique confirment ce lien. Les enjeux s’étendent d’ailleurs bien au-delà du seul cas restreint de l’Amazonie… et même de l’Amérique du Sud. Il en ressort qu’il existe de fortes convergences intellectuelles et militantes entre les paradigmes actuels de la théologie de la libération et la cause mondialiste écologiste, convergences auxquelles la politique onusienne accorde son crédit à travers plusieurs résolutions.

En s’appuyant sur les populations indigènes du monde rural, la théologie libérationniste s’applique à modifier son approche subversive, en faisant de l’écologie son principal thème de revendication. Il est remarquable de trouver la promotion du culte de la Pachamama dès 1988, dans un livre intitulé Théologie de la Terre, écrit par un moine brésilien, toujours très à la mode, Marcelo Barros : « La Pachamama, en tant que représentation symbolique de Dieu, n’est pas idolâtrie, car elle ne sert pas à dominer les pauvres. Elle n’est qu’une médiation du Dieu de la vie. Les fruits de la Terre sont conçus comme le visage de Dieu. Quand on vénère la Terre on vénère Dieu. La Pachamama est en faveur des pauvres, protectrice des faibles. Elle est la mère qui nourrit les hommes »1. Les convergences entre la théologie libérationniste et « l’écologie des pauvres » portent essentiellement sur la dénonciation de l’exploitation de la Terre et de l’idéologie de la croissance, ainsi que sur une approche holistique du monde2. La notion de bien-vivre offre ainsi une base conceptuelle à un projet politique révolutionnaire, présenté comme une alternative au « vivre mieux » matérialiste occidental, capitaliste et colonialiste.

De multiples publications proposent une définition de ce bien-vivre, exposé comme le produit de la culture multiséculaire des peuples amérindiens. Selon Fernando Huanacuni Mamani, l’un des théoriens du bien-vivre qui fut récemment ministre des Affaires étrangères d’Evo Morales en Bolivie, l’expression signifie « vivre en harmonie et en équilibre avec les cycles de la Terre-Mère, du cosmos, de la vie et avec toutes les formes d’existence »3. Mais au-delà de la définition, trois courants différents se disputent l’interprétation du bien-vivre : un courant culturaliste et indigéniste, auquel appartient Mamani, un courant écologiste et post-développementaliste, s’appuyant sur des intellectuels et des universitaires promoteurs de l’écologie politique, et un courant éco-marxiste et étatiste, composé d’intellectuels issus du socialisme4.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, environnement, Idées, International, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Benoît XVI lance une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne, indépendante de l’épiscopat

Lu sur le site du « salon beige » :

A la surprise générale, le pape émérite Benoît XVI a lancé une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne.

A la surprise générale, le pape émérite Benoît XVI a lancé une fondation pour le journalisme catholique en Allemagne.« Je veux que la voix catholique soit entendue »

L’objectif de cette fondation est de lever l’équivalent d’environ 500 000 $ en 2020 pour investir dans la formation de jeunes journalistes et soutenir une variété de projets, y compris la recherche sur des questions d’éthique biomédicale, en Allemagne.

Étant donné que les diocèses, riches grâce à l’impôt, et la puissante conférence épiscopale financent déjà un large éventail de projets médiatiques et de médias qui dispensent une formation, y compris une école de journalisme catholique dédiée basée à Munich, l’initiative du pape émérite a été vue comme une stratégie pour renforcer les reportages catholiques fidèles au magistère, indépendamment des influences épiscopales et autres.

La «Société des journalistes catholiques» a critiqué cette décision, affirmant qu’elle se demandait pourquoi le pape émérite avait décidé d’entreprendre cette initiative sans impliquer l’école de journalisme existante… Sans doute parce que son orthodoxie fait défaut…

À quelques exceptions notables – comme l’édition allemande de Catholic News Agency, CNA Deutsch –l’infrastructure des médias catholiques et de ses organes de représentation en Allemagne est profondément ancrée dans les structures et les organes généraux de l’Église.…

JPSC

-

"Populiste", le pape ?

De BENOIT DUMOULIN sur le site de l'Incorrect :

JEAN-BAPTISTE NOÉ : « POUR FRANÇOIS, L’EUROPE EST RICHE PARCE QU’ELLE A PRIS AUX AUTRES ».

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire et écrivain. Dans son dernier essai François le diplomate publié chez Salvator, il expose les grandes lignes de la diplomatie du pape François, en valorisant les points forts mais en soulignant également les interrogations qu’elle suscite tant vis-à-vis de Europe que de la Chine. Prudent, l’auteur esquisse tout de même quelques pistes de réflexion pour comprendre la diplomatie d’un pape qui était, avant son élection, dépourvu de toute expérience dans ce domaine.

Vous qualifiez le pape François de populiste, au sens péroniste du terme. Que signifiez-vous par-là exactement dans la mesure où le pape s’oppose souvent à ceux que l’Occident nomme les populistes ? Est-ce le bon terme ? S’agit-il d’un style, d’un parler-franc ou faut-il y voir autre chose ?

René Girard a démontré que la rivalité se fait souvent à l’encontre des personnes qui nous sont le plus proche, car il y a rivalité mimétique entre les deux. Mais le terme « populiste » est en effet employé de façon trop floue et systématique. Il devient le nouveau terme à la mode, trop employé et donc sans objet. Dans le cadre du pape François, cela correspond à quelque chose de précis. À la suite de nombreux théologiens et prêtres d’Amérique latine, Bergoglio a développé une « théologie du peuple » dans laquelle le peuple n’est pas vu comme une catégorie sociale (comme dans la théologie de la libération), mais comme une catégorie mystique. La théologie du peuple reprend certains éléments de la théologie de la libération, mais elle n’est pas matérialiste.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Idées, International, Politique, Religions 1 commentaire