Le 33e pèlerinage de Notre-Dame de Paris vers Notre-Dame de Chartres aura lieu les 23 - 24 - 25 mai 2015 (week-end de Pentecôte).

Cette année encore, le chapitre belge, jeune, dynamique et bilingue arpentera les routes de Chartres. Nous partirons en car la nuit du vendredi 22 mai depuis Bruxelles et nous reviendrons la nuit du lundi 25 mai.

Réservez d'ores-et-déjà votre week-end ! Les informations pratiques suivront prochainement et les inscriptions seront effectives à partir du 29 mars prochain.

N'hésitez pas à nous contacter (parischartres.belgium@gmail.com) !

Joseph Brion +32 475/64 69 77 (contact néerlandophone)

Alix Muret +32 494/78 85 79 (contact francophone)

Spiritualité - Page 422

-

Du 23 au 25 mai : un chapitre belge au 33e Pèlerinage à Chartres

-

2015-2016 : une Année Sainte extraordinaire sous le signe de la Miséricorde

Le pape François annonce un "Jubilé de la Miséricorde"

Le cadeau du pape à l'Eglise pour le 2e anniversaire de son pontificat

(Zenit.org - Anita Bourdin)) - Le pape François annonce une Année Sainte extraordinaire de la Miséricorde, sous le signe de Vatican II, ce 13 mars 2015, dans la basilique de Saint-Pierre, où il a présidé une célébration pénitentielle dans le cadre des « 24 heures pour le Seigneur » et à l’occasion du deuxième anniversaire de son élection comme Successeur de Pierre.

Le pape a précisé que ce Jubilé de la Miséricorde débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à Saint-Pierre, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 2015, et qu’il s’achèvera le 20 novembre 2016 par la solennité du Christ Roi de l’Univers.

Personne n'est exclu de la miséricorde

"Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu", a martelé le pape François dans son homélie de cette célébration pénitentielle.

Il venait de faire des recommandations aux confesseurs et aux fidèles qui se confessent, le 12 mars, également sous le signe de la miséricorde: la confession ne doit pas être une "torture"! C'est alors qu'il a annoncé ce Jubilé, sous les applaudissements de l'assemblée.

"Dieu pardonne tout et toujours, ne nous lassons jamais de demander son pardon", a insisté le pape.

Il a confié l'organisation de cette année au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.

Au début de l’année, le pape avait dit : « Ce temps est le temps de la Miséricorde. C’est important, pour les fidèles laïcs de la vivre et de l’apporter dans les différents milieux de la société. En avant! »

Les « 24 heures pour le Seigneur » proposées par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, promeut dans le monde entier une ouverture extraordinaire des églises pour inviter à la célébration du sacrement de la réconciliation.

C'est dans ce cadre que le pape a présidé la célébration pénitentielle et, comme l'an dernier, le 28 mars, avant d'entendre lui-même les confessions, il s'est approché d'un confessionnal pour se confesser.

Thème et ouverture

Le thème de cette année est tiré de la lettre de saint Paul aux Ephésiens : "Dieu, riche en miséricorde" (Ep. 2,4).

L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile oecuménique Vatican II, en 1965, ce qui lui confère une signification particulière.

-

Les bienfaits de la patience (saint Cyprien)

Saint Cyprien : Les bienfaits de la patience (source)

Saint Cyprien (v. 200-258), évêque de Carthage et martyr

Les Bienfaits de la patience, 15-16 ; SC 291 (trad. cf SC p. 221)« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant » (Mt 5, 39)

« Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix » (Ep 4,2). Il n'est pas possible de maintenir l'unité ni la paix si les frères ne s'encouragent pas les uns les autres par le soutien mutuel, en gardant le lien de la bonne entente grâce à la patience...

Pardonner à ton frère qui commet des fautes à ton égard non seulement soixante-dix fois sept fois, mais absolument toutes ses fautes, aimer tes ennemis, prier pour tes adversaires et tes persécuteurs (Mt 5,39.44; 18,22) -- comment y arriver si l'on n'est pas ferme dans la patience et la bienveillance ? C'est ce que nous voyons chez Étienne... : loin de demander la vengeance, il a demandé le pardon pour ses bourreaux en disant : «Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7,60). Voilà ce qu'a fait le premier martyr du Christ..., qui s'est fait non seulement prédicateur de la Passion du Seigneur mais imitateur de sa très patiente douceur.

Que dire de la colère, de la discorde, de la rivalité ? Elles n'ont pas de place chez un chrétien. La patience doit habiter son cœur ; on n'y trouvera alors aucun de ces maux... L'apôtre Paul nous en avertit : « Ne contristez pas le Saint Esprit de Dieu... : faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes » (Ep 4,30-31). Si le chrétien s'échappe aux égarements et aux assauts de notre nature déchue, comme à une mer en furie, s'il s'établit dans le port du Christ, dans la paix et le calme, il ne doit admettre en son cœur ni colère ni discorde. Il ne lui est pas permis de rendre le mal pour le mal (Rm 12,17), ni de concevoir de la haine.

-

Le salut viendra-t-il de l'Afrique ?

Pour Sandro Magister, c'est l'heure de l'Afrique :

Pour Sandro Magister, c'est l'heure de l'Afrique :C’est sur ce continent que l’on trouve le plus grand nombre de gens convertis à la foi catholique. Ainsi que le plus grand nombre de martyrs. Comme à l’aube du christianisme. Le passé et l’actualité d’un continent dont le poids au sein de l’Église mondiale ne cesse d’augmenter

C’est le continent qui compte le plus grand nombre de convertis et de martyrs. Et pourtant c’est aussi celui qui est le plus négligé et le plus sous-évalué par la vieille chrétienté occidentale.

Ou tout au moins, il l’était jusqu’à la saison dernière. Parce que depuis que l’épée de l'islam est devenue plus féroce et qu’elle ne se limite plus à faire des victimes en Afrique, au-dessus et au-dessous du Sahara, mais qu’elle étend sa menace jusqu’à la rive nord de la Méditerranée, l'attention portée au catholicisme africain est devenue partout plus aigüe et plus angoissée.

Mais il n’y a pas que cela. L'Afrique constitue également la grande surprise en ce qui concerne les équilibres mondiaux au sein de la hiérarchie catholique. Le synode qui a eu lieu au mois d’octobre dernier en a donné une preuve très nette. Il a commencé dans une tonalité eurocentrique accentuée, allemande au premier chef, dont les représentants ont trouvé leur route barrée par la résistance inattendue opposée par les évêques africains à tout changement, quel qu’il soit, de la doctrine et de la pratique relatives au mariage indissoluble et à l’homosexualité.

Et on peut penser que cette résistance sera encore plus résolue lors de la prochaine session du synode, si on se base sur l’avertissement lancé par un des cardinaux africains qui fait le plus autorité, le Guinéen Robert Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin, dans son livre-interview "Dieu ou rien", réalisé par Nicolas Diat et publié en France aux éditions Fayard :

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, International, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Les marchands chassés du temple : une homélie du Père Zanotti-Sorkine

Prédication du 11 mars 2012 par le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine (Jn 2, 13-25)

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Jeunesse et mariage : table ronde le mercredi 25 mars 2015 à 18h00 à l’Université de Liège (Place du 20 août, 7, 1er étage : salle des professeurs)

Pour s’inscrire au lunch débat du mercredi 25 mars à l’Ulg

Réservation nécessaire pour le 20 mars au plus tard via:

Tel. 04.344.10.89

ou courriel :

ou site web :

http://www.ethiquesociale.org/conference/jeunesse-et-mariage/

JPSC

-

Familles : commencer par bien se préparer au mariage

De Mgr Léonard dans les Pastoralia du diocèse de Malines-Bruxelles (mars 2015), pp 3-6.

De l’importance de la préparation au mariage

LE BEAU ET REDOUTABLE PARI DU MARIAGE CHRÉTIEN

A notre époque de « libération » sexuelle, trop de gens s'engagent dans les liens du mariage civil et religieux sans la préparation suffisante. Quand, par exemple. on a déjà couru plusieurs aventures amoureuses et sexuelles sans engagement irréversible de la personne, il n'y a guère de raison de penser que l'aventure suivante sera plus solide que les précédentes simplement parce qu'on l'accompagne d'un cérémonial public. A moins, bien sûr, qu'une préparation suffisante ait amené à aborder la splendide aventure de l'amour humain avec un cœur nouveau.

Le mariage chrétien, en particulier, demande une réflexion et une maturation considérables avant de s'y engager valablement. Il ne s'agit pas seulement de se marier «à l'église» avec une belle cérémonie permettant de jolies photos, ce qui est, certes, très sympathique et appréciable. Il s'agit surtout de se marier « dans le Seigneur », comme dit saint Paul. Ce n'est pas une mince aventure! L'homme et la femme qui se marient « dans le Seigneur » font librement le pari de s'aimer d'un amour qui ressemble à l'amour qui unit le Christ et son Église, Dieu et l'humanité. Il faut bien voir qu'il s'agit d'un pari démesuré. Il n'est plus question de s'aimer à la mesure des capacités et des limites de deux cœurs humains, mais à la mesure du cœur de Jésus lui-même : « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Certes, il n'y a rien de plus beau que de confier ainsi la fragilité de nos amours humaines à la solidité sans faille de l'amour du Christ. Mais, en même temps, quelle redoutable exigence! Celle de dire à son conjoint : « Je veux t'aimer dans le Seigneur et à sa manière »! C'est ici que s'enracine l'indissolubilité du mariage chrétien, sans oublier son fondement naturel dans la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu.

Le Seigneur, en effet, ne nous aime pas pour un temps et sous condition. Même si nous le trahissons, il continuera à nous aimer fidèlement. Il ne se reprendra jamais. Ceux qui se marient dans le Seigneur, s'ils savent ce qu'ils font, prennent le même engagement : « Je me lie à toi sans retour, pour le meilleur et pour le pire; même si, par malheur, tu devais perdre ta santé ou ta beauté, voire même me trahir, je ne t'abandonnerai jamais ». Avant de s'engager de cette manière, il vaut mieux prendre le temps de s'examiner chacun, de réfléchir ensemble et de discuter le coup à l'aise.

-

Mgr Léonard : Les grands défis de la pastorale familiale

L'Editorial de Mgr Léonard dans les Pastoralia (mars 2015) de son diocèse :

L'Editorial de Mgr Léonard dans les Pastoralia (mars 2015) de son diocèse :Les grands défis de la pastorale familiale

Toutes les Eglises d'Occident sont confrontées au difficile problème de l'attitude pastorale à adopter à l'égard des personnes marquées par l'échec conjugal : séparation, divorce, remariage civil. Ce sujet est d'autant plus urgent que se développent souvent en nos pays des pastorales «sauvages » déployant toutes sortes de pratiques allant de la fermeture intégrale au laxisme le moins éclairé.

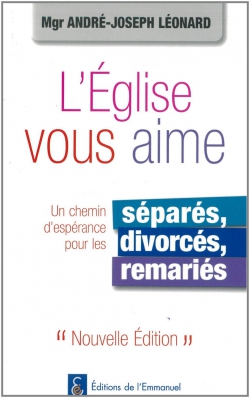

Tirant profit de ma longue expérience de rencontres avec des personnes ayant vécu l'échec conjugal, j'ai publié un livre consacré à ce thème. Un livre écrit avec le cœur tout autant que la pensée. Il a connu plusieurs éditions, la plus récente étant L'Église vous aime. Un chemin d'espérance pour les séparés; divorcés, remariés, Paris, éd. de l'Emmanuel, 2010.

Oui, les familles ont besoin de ce genre d'encouragement et de beaucoup d'autres encore. Les familles unies et heureuses, à coup sûr, mais aussi les familles et les personnes éprouvées par l'échec conjugal ou familial. Elles sont légion dans nos sociétés dites «avancées». Dans les pays d'Europe occidentale, environ un couple sur trois aboutit à la dislocation. Dans les grandes villes, la proportion des échecs conjugaux atteint la moitié. C'est un phénomène de société très grave, qui frappe de plein fouet non seulement les conjoints, mais aussi les enfants. Un énorme gâchis humain et spirituel!

Cette situation représente un défi pastoral majeur pour l'Église. Comment encourager aussi ces familles disloquées ou recomposées, comment les accueillir et les aider dans la charité et la vérité du cœur du Christ? Comment être auprès d'elles un relais de la miséricorde à la fois patiente et exigeante du Seigneur? L'urgence est d'autant plus grande que le véritable enseignement de l'Église en la matière est généralement mal connu, mais il est accueilli avec une réelle ouverture de cœur quand on prend la peine de l'expliquer avec douceur et patience.

Les divers thèmes abordés dans ce livre sont les suivants :

1. L'importance de la préparation au mariage chrétien

2. La fidélité à la grâce du sacrement

3. La traversée des inévitables épreuves

4. Les cas d'impasse

5. Le recours à la déclaration de nullité du mariage

6. La fidélité au conjoint absent

7. Les problèmes posés par un remariage civil

8. La place des divorcés remariés dans l'Église 9, La question délicate de l'accès à la communion eucharistique

10. La juste compréhension du recours à la conscience

-

"J'ai honte" ; le sentiment de Salah Stétié

J’ai honte (par Salah Stétié, écrivain, ambassadeur e.r. du Liban)

(Source - Article paru dans Le Figaro 6/3/15)

Le Coran dit en sourate III, 45 :

Ô Marie

Dieu t’annonce

la bonne nouvelle d’un Verbe émanant de Lui :

Son nom est : le Messie, Jésus, fils de Marie ;

illustre en ce monde et dans la vie future ;

il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu…Il dit aussi en V, 82 :

Tu constateras

que les hommes les plus proches des croyants

par l’amitié sont ceux qui disent :

« Oui, nous sommes Chrétiens ! »en 83 : (ce sont les chrétiens qui parlent) :

Notre Seigneur !

Nous croyons !

Inscris-nous parmi les témoins !En 84 :

Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu

et à la Vérité qui nous est parvenue ?

Pourquoi ne désirerions-nous pas

que notre Seigneur nous introduise

en la compagnie des justes ?En 85 :

Dieu leur accordera

en récompense de leurs affirmations

des Jardins où coulent des ruisseaux

Ils y demeureront immortels :

telle est la récompense de ceux qui font le bienLe Coran dit bien d’autres choses. Mais rien ni personne ne peut faire que ces mots tout d’affection et d’espérance à l’égard des chrétiens ne soient inscrits pour l’éternité (puisque la parole divine est, dit-on, éternelle) dans le Livre sacré de l’Islam.

Comment feront ceux qui aujourd’hui, en Orient, persécutent les chrétiens, les égorgent, les jettent vivants dans des puits, parfois les crucifient, oui, comment feront ces lecteurs sans doute assidus du Coran pour justifier leurs actes aussi inhumains qu’illégitimes aux yeux de leur Livre et pour se dédouaner devant leur Dieu d’en avoir ainsi cruellement usé avec ceux qui se sont, cinq siècles avant eux, déclarés les témoins de la Vérité et ont suivi la parole du “Verbe de Dieu” ?

Qu’ils relisent, ces égarés, les ayât que je viens de leur remettre en tête. Qu’ils sachent également, ces Arabes, que si la langue arabe existe aujourd’hui dans la splendeur créatrice qu’on lui connaît, c’est parce que dès la fin du XIXe siècle, des lexicologues, les Boustany, l’ont ressuscitée et l’ont illustrée par des dictionnaires et des encyclopédies, que des érudits, les Yazigi ont montré de cette langue la fertilité intrinsèque, que le premier livre de la modernité arabe, quoique écrit en anglais, s’appelle Le Prophète et que le héros de ce livre, traduit dans une cinquantaine d’idiomes et toujours passionnément lu, se nomme Al-Mustapha, l’autre désignation de “l’Envoyé”. Les Boustany, les Yazigi, Khalil Gibran, l’auteur du Prophète, sont des chrétiens du Liban. Ils appartiennent tous à une magnifique communauté spirituelle et intellectuelle qui habitait, qui habite toujours le monde arabe. Les chrétiens sont chez eux définitivement dans ce monde et je les supplie, à genoux s’il le faut, de ne pas partir, de ne pas céder à la panique. Que ferions-nous, nous, les musulmans, sans eux, sans leur présence, qui fut souvent pour tous les peuples de cette région synonyme de progrès à tous les niveaux ?

J’ai honte d’avoir à écrire tout cela qui devrait aller de soi. J’ai honte avec tous ceux qui, aujourd’hui, ont honte. Honte, terriblement.

Salah StétiéLien permanent Catégories : Actualité, Culture, International, Islam, Politique, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

Séjour parisien du Cardinal Robert Sarah (suite): changer l’Eglise, pour quoi faire ?

Interview du Cardinal Robert Sarah par le Journal du Dimanche :

Le quatrième personnage de la Curie, le cardinal Sarah, se pose en défenseur de la doctrine et de la famille. À ses yeux, la vision du mariage que veut imposer l’Occident est "ahurissante".

Originaire du nord de la Guinée, le cardinal Robert Sarah, 69 ans, a été nommé en novembre préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Au Vatican, qui ne compte que deux cardinaux africains, il conseille le pape François pour la préparation de son premier voyage sur le continent noir, qui le conduira en décembre en Ouganda et en République centrafricaine. Nommé évêque à 34 ans par Jean-Paul II, créé cardinal en 2010 par Benoît XVI, il se veut le défenseur de l'église africaine et de ses 187 millions de fidèles.

Divorces, mariage pour tous, unions libres, familles recomposées… La notion de famille change. Le Vatican vient d'envoyer un questionnaire aux chrétiens du monde entier pour les interroger sur ces questions. L'Église est-elle prête à une plus grande ouverture?

Mais l'Église est déjà ouverte! Les divorcés y ont leur place, leurs enfants également. Tout comme les homosexuels, qui doivent être accompagnés dans leur foi.

La question n'est pas là. L'Église doit-elle aller plus loin pour suivre les évolutions de la société?

Je pense souvent à l'histoire de Naboth, qui possédait une vigne que convoitait le roi Achab. Naboth est mort car il a refusé de vendre sa terre qui lui venait de son père et de ses ancêtres. L'héritage est un trésor à conserver même si en apparence cela ne représente rien. Pourquoi l'Église devrait-elle changer alors qu'elle vient d'entrer dans son troisième millénaire? Sur les questions que vous avez évoquées, Dieu est clair. Il considère que la matrice de la famille se compose d'un homme et d'une femme. Jean-Paul II s'est prononcé sans ambiguïté sur les remariés. Ils ne peuvent communier.

Vous faites partie de ceux qui ont fait entendre une voix dissidente, attachée à la tradition, lors du dernier synode sur la famille…

Le synode n'a aucun pouvoir doctrinal mais uniquement pastoral. Les évêques émettent des propositions discrètes au pape. Ce ne sont que des exhortations. Soigner quelqu'un, c'est du domaine de la pastorale mais la composition des médicaments relève de la doctrine. En dernier ressort, c'est le pape qui décide. Je fais partie de ceux – et ils sont très nombreux – qui ne laisseront pas la pastorale prendre le pas sur la doctrine. La doctrine, c'est la fondation sans laquelle la maison s'effondre.

«La vision du mariage que l'on veut nous imposer est ahurissante»

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Livres - Publications, Médias, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

A l'abbaye Notre-Dame de Randol : « l’unique nécessaire »

Via ce site, nous découvrons cette video consacrée à l'abbaye de Randol :

Pour l’Année de la Vie Consacrée, le diocèse de Clermond-Ferrand propose un reportage sur l’Abbaye Notre-Dame de Randol et interroge Dom Bertrand de Hédouville, Père abbé de Randol, le RP Georges Rétoré, moine de Randol et Monsieur Paul Monnoyeur,architecte associé de l’abbaye.

Lien permanent Catégories : Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Il n'est de richesses que de femmes

D'Elisabeth de Baudoüin, sur Aleteia.org :

Pape François : il n’est de richesses que de femmes

Le discours engagé de François en faveur des femmes, si souvent exploitées, mais irremplaçables et précieuses dans de nombreux domaines.

Le samedi 7 janvier 2015, le pape François a reçu en audience les participants à l’assemblée plénière du Conseil pontifical pour la culture qui concluait ce jour ses travaux sur le thème : « Les cultures féminines, égalité et différence ». Dans le discours qu’il leur a adressé, le Pape, qui a rappelé une nouvelle fois que l’Église elle-même « est femme » – parce qu’on ne dit pas « le » mais « la » Église –, a insisté sur le bien fondé de la complémentarité homme-femme et la beauté de la maternité, qui dépasse la seule transmission et protection de la vie. Il a également une nouvelle fois encouragé à la lutte contre les violences faites aux femmes et leur exploitation et à donner davantage de place aux femmes dans l’Église et la « sphère publique ». Tout en rappelant sa place irremplaçable dans la famille. Extraits.

Égalité et différence homme/femme : le ni-ni de la subordination et de la parité. Place à un nouveau paradigme

« Cet aspect ne doit pas être abordé idéologiquement parce que la lorgnette de l'idéologie empêche de bien voir la réalité. L'égalité et la différence hommes-femmes, se perçoivent mieux dans la perspective de l'avec, de la relation, que dans celle du contre. Depuis longtemps, nous avons laissé derrière nous, du moins dans la société occidentale, le modèle de la subordination sociale de la femme par rapport à l’homme ; un modèle séculaire qui n’a jamais totalement épuisé ses effets négatifs. Nous avons également dépassé un second modèle, celui de la pure et simple parité, appliquée mécaniquement, et de l’égalité absolue. Un nouveau paradigme a été ainsi configuré : celui de la réciprocité dans l’équivalence et la différence. La relation homme- femme devrait [plutôt] reconnaître que tous deux sont nécessaires en ce qu’ils possèdent, oui, une même nature, mais avec des modalités propres. L’une est nécessaire à l’autre, et vice versa, pour que s’accomplisse vraiment la plénitude de la personne.