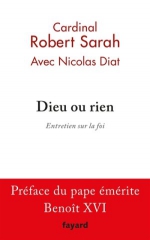

Dieu ou rien : entretien sur la foi

Auteur : Cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat

Editeur : Fayard

Nombre de pages : 260

Des entretiens passionnants, où le cardinal Robert Sarah, actuel préfet de la congrégation romaine du culte divin, revient sur son parcours en abordant les thèmes d'actualité de l'Eglise : gouvernement, papes, réforme, etc., et en exposant ses réflexions sur le monde, la politique internationale, l'économie ou la morale. Il est interrogé par Nicolas Diat, l’auteur d’un essai remarquable consacré, voici peu, à Benoît XVI : « L’homme qui ne voulait pas devenir pape » (Albin Michel). La manchette annonce que le pape émérite lui-même préface son dialogue avec le cardinal Sarah. Publié chez Fayard. JPSC

Lu sur le site de « Famille chrétienne » :

« L’Afrique pourrait devenir le fer de lance de l’Église dans son opposition à la décadence occidentale, comme l’illustre un livre d’entretien avec le cardinal guinéen Robert Sarah.

Enfant, ses parents lui sourient gentiment lorsqu’il leur dit qu’il veut suivre l’exemple des missionnaires spiritains présents dans son village de Guinée : un Noir ne peut pas devenir prêtre de l’Église catholique ! Aujourd’hui, ce fils de cultivateurs nommé à 32 ans archevêque de Conakry par Paul VI est l’un devenu des principaux responsables de la Curie romaine.

Dans ce livre d’entretien réalisé avec Nicolas Diat, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, raconte avec humilité et profondeur son incroyable histoire. Un récit étayé de réflexions personnelles franches, argumentées et parfois directes, notamment sur le néo-colonialisme idéologique exercé en Afrique par l’Occident décadent. Décapant, émouvant, tonifiant. »

Ref. Dieu ou rien : entretien sur la foi