Tous les membres du Synode ordinaire d’octobre 2015 sur la famille ne sont pas encore désignés : ainsi, de la délégation belge on ne sait encore rien. Qu’en sera-t-il de l’archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard, démissionnaire à partir du mois de mai prochain ou de la désignation possible de l’évêque d’Anvers, Mgr Johan Bonny, dont les propos en faveur d’une reconnaissance ecclésiale des relations entre homosexuels n’ont été contestés –publiquement- par aucun de ses confrères ?

Tous les membres du Synode ordinaire d’octobre 2015 sur la famille ne sont pas encore désignés : ainsi, de la délégation belge on ne sait encore rien. Qu’en sera-t-il de l’archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard, démissionnaire à partir du mois de mai prochain ou de la désignation possible de l’évêque d’Anvers, Mgr Johan Bonny, dont les propos en faveur d’une reconnaissance ecclésiale des relations entre homosexuels n’ont été contestés –publiquement- par aucun de ses confrères ?

Sur son site « Chiesa » Sandro Magister note que les cardinaux, évêques et théologiens qui veulent innover la doctrine et la pratique de l’Église à propos du mariage et de l’homosexualité sont les plus actifs. Mais, dans la première série d’élus qui vont siéger au prochain synode, les défenseurs de la tradition sont, estime-t-il, beaucoup plus nombreux. Il fait le point ici :

Du côté des conférences épiscopales :

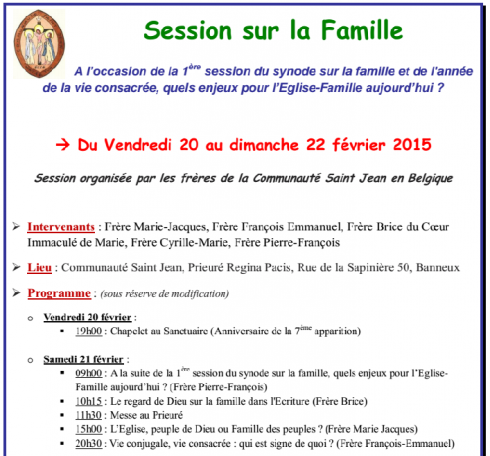

« Comme l’avait annoncé le secrétaire général du synode des évêques, Lorenzo Baldisseri (photo), une première liste de participants à la session du synode qui aura lieu au mois d’octobre prochain vient d’être rendue publique. Ils ont été élus par leurs conférences épiscopales respectives.

On connaissait déjà la composition de la délégation des États-Unis. Les quatre membres qui ont été élus sont tous opposés à l'accès des divorcés remariés à la communion– point crucial de l’affrontement actuellement en cours – alors que le progressiste Blase Cupich, très apprécié par le pape François et récemment promu archevêque de l'important diocèse de Chicago, n’a pas été élu.

Rejoignez la neuvaine mondiale d'adoration eucharistique en vue du synode sur la famille en octobre prochain, sous le patronage eucharistique de sainte Thérèse de Lisieux. Lu sur le site "aleteia ", sous la signature d’Elisabeth de Lavigne :

Rejoignez la neuvaine mondiale d'adoration eucharistique en vue du synode sur la famille en octobre prochain, sous le patronage eucharistique de sainte Thérèse de Lisieux. Lu sur le site "aleteia ", sous la signature d’Elisabeth de Lavigne :