Patrimoine religieux - Page 141

-

Liège (Saint-Jacques) 30 mars : les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn

-

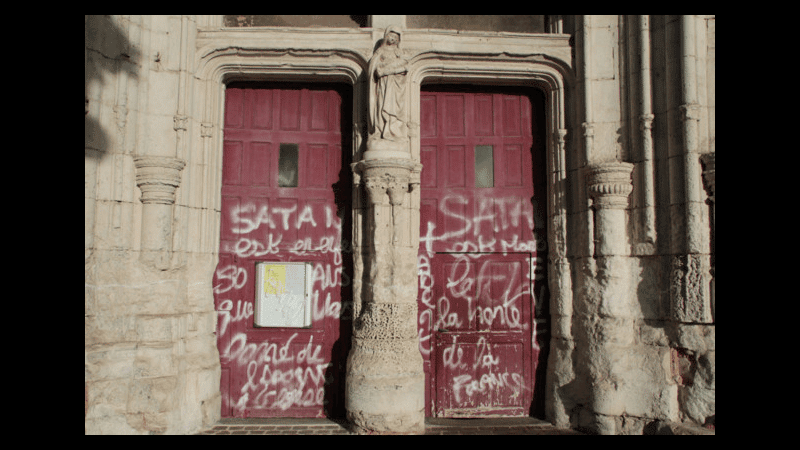

France : une mobilisation face à l'inflation des profanations de lieux de culte chrétiens

De Louis Lecomte sur le site de l'Incorrect.org :

INFLATION DES PROFANATIONS DE LIEUX DE CULTE CHRÉTIENS : TROIS QUESTIONS AU PRÉSIDENT DE LA SPERO

-

Un appel de "l'Homme Nouveau" que nous relayons bien volontiers

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau…

Rédigé par Philippe Maxence le dans Éditorial

Les scandales redoublent

Semaine après semaine, nous semblons assister à une accélération dans la dégradation de la civilisation chrétienne. Depuis des années, le scandale de la pédophilie au sein de l’Église fait la Une des journaux. Récemment, le livre Sodoma, largement analysé dans notre dernier numéro, a tenté de disqualifier davantage encore la doctrine catholique et les membres de l’Église. Début mars, Arte a diffusé une enquête mettant des clercs en cause dans des cas d’abus sexuels envers des religieuses ou des femmes en lien avec des institutions catholiques. Émission choc, insoutenable par les accusations qui y furent proférées et qui révèlent là aussi un profond scandale, en contradiction directe avec la foi et la morale catholiques.

Rappelons que le résultat de telles actions ne se limite pas toujours au seul scandale parmi les fidèles ou à l’habituelle mise en cause de l’Église. On peut aussi en mourir. L’an dernier, deux jeunes prêtres se sont ainsi suicidés. Un phénomène relativement nouveau qui s’explique aussi (pas seulement, bien sûr) par le climat délétère dans lequel vit aujourd’hui le clergé. Plus récemment, un couple a été condamné pour avoir accusé faussement un prêtre d’attouchement sur des enfants mineurs. Dans ce dernier cas, l’évêque avait immédiatement sanctionné le prêtre et l’avait éloigné le temps de l’enquête. Mais il avait aussi rendu public son nom. Sans se soucier visiblement du respect de sa réputation !

Vers une ère postchrétienne

Les scandales sexuels ne sont pas tout ! Dans un livre publié lui aussi début mars (1), le directeur de l’Ifop, Jérôme Fourquet, montre le basculement de civilisation actuellement à l’œuvre. Pour lui, les choses sont désormais claires : la civilisation chrétienne est morte. Des preuves ? Le renversement au plan de la parentalité, l’acceptation massive de l’homosexualité et du « mariage » éponyme, la PMA et tout l’attirail qui l’accompagne, mais aussi la chute abyssale du nombre de prêtres, l’augmentation des prénoms d’origine musulmane et la disparation de celui de… Marie. Donné à 20,5 % de la population en 1900, ce prénom était en dessous des 15 % pendant la Première Guerre mondiale et à 1 % dans les années 1970. Il est désormais sous cette barre fatidique (0,3 % en 2016). Baptêmes, mariages religieux, enterrements connaissent aussi une courbe spectaculairement descendante. On peut bien sûr discuter les chiffres, mais pas les grandes tendances. Si ce n’est déjà fait, c’est pour bientôt : le postchristianisme est à nos portes.

Des causes connues

Les causes sont évidemment multiples. Indiquons en deux, très rapidement, quitte à y revenir un jour plus profondément. La déchristianisation est le fruit d’un long processus de lutte contre l’Église auquel la Révolution française a donné une assise institutionnelle qui en a démultiplié les effets. Faute de l’avoir analysé avec rigueur et parce que nous avons toujours préféré pactiser et nous laisser intégrer dans ce système global, nous en subissons aujourd’hui directement les effets.

Face à une telle situation allant en s’accélérant, depuis plus de cinquante ans maintenant, l’Église a choisi de ne plus prêcher la radicalité de la foi, la totalité du dogme, les fins dernières, la nécessité de la grâce, la réalité du péché, les exigences morales, en un mot la Croix. Là encore, les effets sont sous nos yeux : scandales à l’intérieur de l’Église, désintérêt ou haine renforcée à l’extérieur.

Transmettre l’espérance chrétienne

Chers lecteurs de L’Homme Nouveau, les Apôtres se sont aussi trouvés dans la peur et le désespoir alors que la tempête se déchaînait et que le Christ semblait dormir. Mais le Christ est fidèle et notre espérance n’est pas vaine. Numéro après numéro, nous vous le redisons : nous avons tout un monde à refaire chrétien, à commencer par nos enfants et nos petits-enfants et tous ceux qui les entourent. L’Homme Nouveau ne peut que proposer la radicalité de la foi catholique et montrer le plus possible les fruits de la civilisation chrétienne.

Pour ce faire, je ne crains pas de vous le dire : nous avons encore besoin de vous. Non pas pour nous, mais pour ceux qui doivent entendre la vérité. Pour transmettre ! Le Carême est un temps par excellence de conversion et de sacrifice. Si chacun de nos lecteurs – oui, vous qui me lisez en ce moment ! – nous offre en guise de don de Carême 2019, seulement 10 € (mais multipliés par le nombre de tous nos lecteurs), nous pourrons engager les efforts nécessaires pour transmettre l’espérance chrétienne. À vrai dire, nous y croyons tellement que nous nous sommes déjà engagés concrètement (et financièrement !) dans cette voie. Nous vous en reparlerons dans notre prochain numéro. Mais n’attendez pas : rejoignez-nous dès maintenant !

1. L’Archipel français, Le Seuil, 384 p., 22 €.

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Doctrine, Eglise, Ethique, Foi, Idées, International, liturgie, Livres - Publications, Médias, Patrimoine religieux, Politique, Société, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -

7 motifs qui plaident en faveur de la messe traditionnelle

De Madeleine-Marie Humpers (sur son blog) :

7 motifs en faveur de la messe traditionnelle

Parfois, après une messe célébrée sous la forme ordinaire, le fidèle reste sur sa faim. L’intériorité, le sacré, l’intégration de la doctrine catholique dans l’homélie peuvent, entre autre, ne pas avoir été assez prégnants. A certains, la messe traditionnelle convient mieux et ce, pour plusieurs raisons.

A la suite du Concile Vatican II, de nombreuses célébrations se sont voulues très pastorales. Et pourtant, certains fidèles ne s’y retrouvent pas. Ils peuvent même être tentés d’abandonner la messe, tant celles qu’ils fréquentent correspondent peu à leurs besoins spirituels et à leurs attentes. Avant de découvrir la messe traditionnelle, c’est-à-dire sous la forme extraordinaire, ils tâtonnent parfois pendant longtemps. Dans les Vicariats et les paroisses où la messe est célébrée sous la forme ordinaire, bien souvent on évite d’indiquer aux fidèles qui l’ignoreraient l’existence de cette autre manière de célébrer, jugée souvent rétrograde, passéiste et surannée. Et c’est dommage, car un certain nombre de fidèles seraient bien plus assidus à se rendre à l’église, si c’était pour assister à des messes traditionnelles...

1. Un langage précis et rigoureux

Le langage doctrinal qui domine dans les messes (et surtout dans les homélies) sous la forme extraordinaire, est bien souvent plus rigoureux, plus précis et plus universel que celui des homélies des messes sous la forme ordinaire. Dans un souci pastoral, Vatican II a privilégié un « langage concret, narratif, affectif »[1]. Trop souvent, hélas, la « pastoralisation » des homélies a porté un coup à la richesse de la doctrine catholique.

2. Une participation intérieure

Sacrosanctum Concilium a voulu encourager la participation des fidèles. Il s’agissait essentiellement d’une participation intérieure, mais l’aspect extérieur l’a parfois emporté, comme si celle-ci n’avait d’autre fin qu’elle-même. Ne manque-t-elle pas alors son but, qui est bien de participer « à l’action de Dieu » ? C’est Dieu qui est le premier acteur lors de l’eucharistie : la participation du croyant à ce sacrement est d’abord une participation passive, car il s’agit d’une ouverture, d’une disposition à accueillir le don de Dieu, avant de devenir une participation active.En somme, l’obsession de la « participation active » a nui à la primauté de Dieu au sein même de la célébration, en inversant symboliquement les données de la foi.

Rappelons à ce propos que la messe a été instituée pour quatre fins : pour adorer Dieu; pour expier nos péchés; pour remercier Dieu de ses bienfaits; pour obtenir ses grâces. Toute idée de participation n’a donc de sens que si elle est ordonnée à ces fins.

-

Les "hommes en noir" débattent des scandales à répétition et des actes anti-chrétiens qui se multiplient

Pour cette septième émission, avec l'abbé Celier, l'abbé Barthe et Daniel Hamiche, sous la direction de Philippe Maxence les sujets suivants ont été abordés :

1°) Scandales à répétition, l'Église est-elle dans la tourmente ?

2°) Augmentation record des actes anti-chrétiens.

3°) Le ralliement, un basculement historique ?

-

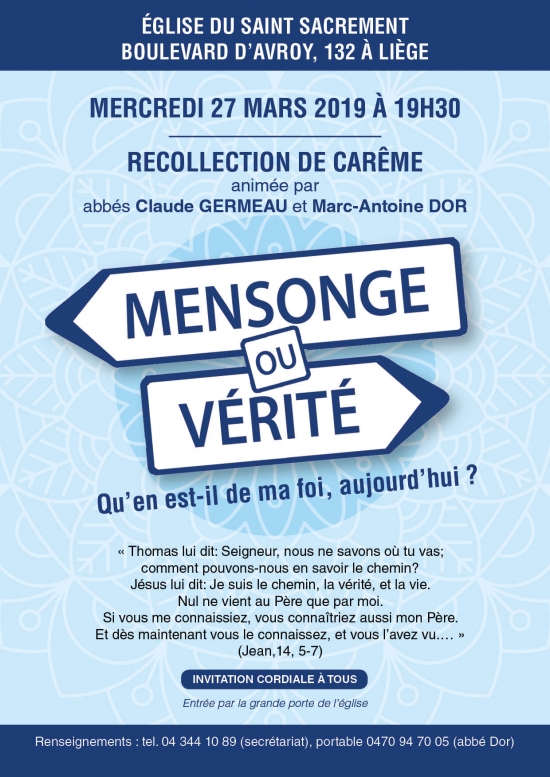

Liège : Carême 2019 à l’église du Saint-Sacrement. Une date à retenir : mercredi 27 mars (19h30).

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Bd d’Avroy, 132 à Liège

MERCREDI 27 MARS 2019 À 19H30

Récollection animée par l’abbé Claude GERMEAU, directeur du Foyer des Jeunes d’Herstal et l’abbé Marc-Antoine DOR, recteur de l’église du Saint-Sacrement

A retenir aussi :

mardi 19 mars 2019

de 17h00 à 19h00 : adoration eucharistique et confessions

19h00: messe en l'honneur de saint Joseph, patron principal de la Belgique (missel de 1962, chant grégorien)

______________

Sursum Corda asbl. Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64, Liège

Sursum Corda asbl. Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64, LiègeTel. 04 344 10 89 (si on ne répond pas : GSM 0470 94 70 05).

E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com .

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? 300.000 euros restent à trouver ! Vous pouvez faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Pour en savoir plus sur les enjeux de cette restauration, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

JPSC

-

Carême 2019 avec saint Bernard de Clairvaux : des degrés de l’humilité et de l’orgueil

KTO : la foi prise au mot : « voici le second numéro de notre série de Carême sur les grands textes spirituels. Après le XXe siècle avec Thérèse de Lisieux, nous voilà maintenant au Moyen Âge pour parler des Degrés de l'humilité et de l'orgueil de saint Bernard de Clairvaux. Faisant passer en Occident, les méditations des Pères grecs sur l´échelle de la sainteté, ce texte influença durablement la morale et la pratique des monastères, mais aussi des laïcs. Nous allons découvrir que ce traité exerce jusqu´à aujourd´hui une influence considérable. Partons donc à sa découverte en compagnie des trois invités de Régis Burnet : Catherine Vincent, historienne médiéviste, Christian Trottmann, auteur de Bernard de Clairvaux philosophe et homme d'action (Institut universitaire européen Rachi), et pendant toute la série, le père François Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail, à Paris. Diffusé le 17/03/2019 / Durée : 52 minutes »

JPSC

-

Bruxelles, 27 mars : Apologie de la Tradition avec Stéphane Mercier

INVITATION aux CONFÉRENCES DU TACITURNE

Que se passe-t-il dans l’Église ? Que devons-nous faire pour rester fidèles et pour protéger notre foi au milieu d’une si grande confusion?

C’est précisément le thème de notre prochaine conférence rue du Taciturne :« Apologie de la Tradition » par le Pr. Stéphane Mercier

le mercredi 27 mars 2019 à 19h30,

Rue du Taciturne, 49 – 1000 Bruxelles

Vous vous souvenez certainement du jeune et courageux chargé de cours écarté par l’Université de Louvain-la-Neuve au printemps 2017 pour avoir osé proposer l’avortement comme sujet de discussion lors d’un cours.

Se fondant sur le livre de l’historien italien Roberto de Mattei, le Pr. Mercier nous invitera à réfléchir sur la signification de notre identité catholique au milieu de la crise que traverse actuellement l’Église, en la resituant dans le cours total de son histoire. Ce bref parcours historique sera suivi d'une réflexion sur le sens et la portée de la Tradition comme règle de notre foi au quotidien.S'INSCRIRE

-

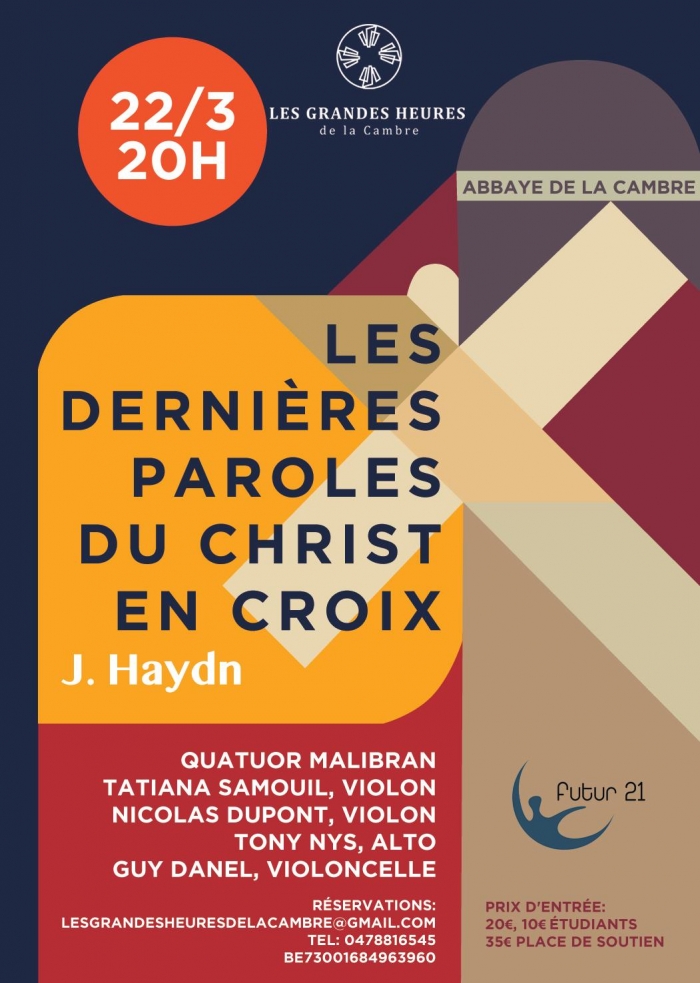

Bruxelles (La Cambre), 22 mars : "Les dernières paroles du Christ en croix" de Joseph Haydn

-

la liturgie traditionnelle, une nourriture nutritive, riche en vitamines, qui fait particulièrement défaut à l’homme moderne

Des réponses pertinentes de Peter Kwasniewski

La liturgie traditionnelle, norme de beauté, de prière et de respect

SOURCE - Paix Liturgique – lettre n°685 – 5 mars 2019

Peter Kwasniewski, né en 1971 dans l’Illinois, est une des figures les plus marquantes du catholicisme traditionnel américain, dont on sait qu’il est aujourd’hui, en pointe de la renaissance catholique, extrêmement vigoureux et riche en vocations. Musicien de vocation, Peter Kwasniewski a reçu également une excellente formation en philosophie (sa thèse de doctorat portait sur « L’extase d’amour chez Thomas d’Aquin »).Il a été professeur à l’Institut international sur le Mariage et la Famille, en Autriche, qui dépend de l’Institut Jean-Paul II, fondé par le cardinal Caffarra. Il a par ailleurs enseigné la musique vocale, dirigé des chœurs, des scholae cantorum, des ateliers musicaux. Il est lui-même compositeur d’une œuvre importante, de messes (la Missa Spiritus Domini, la Missa Spe Salvi, la Missa Brevis, la Missa Hereditas Mihi, la Missa Honorificentia Populi Nostri), de motets, hymnes, chants, antiennes (Sept antiennes pour le Mandatum) et d’acclamations, qui ont été interprétés par le Vittoria Ensemble, l’ensemble Cantiones Sacrae, etc.Il a publié une foule d’articles sur la philosophie, la liturgie, la musique, en particulier sur le rétablissement et le renouveau de la musique sacrée dans l’Église contemporaine, et une série de livres très marquants, comme : Tradition and Sanity. Conversations and Dialogues of a Postconciliar Exile, Tradition et santé mentale. Conversations et dialogues avec un exilé postconciliaire (Angelico Press, 2018) ; Noble Beauty, Transcendent Holiness: Why the Modern Age Needs the Mass of Ages, Noble beauté, sainteté transcendante : pourquoi l’ère moderne a besoin de la messe ancienne (Angelico Press, 2017) ; Resurgent in the Midst of Crisis: Sacred Liturgy, the Traditional Latin Mass, and Renewal in the Church, Renaissance au sein de la crise : liturgie sacrée, messe traditionnelle en latin et renouveau dans l’Église (Angelico Press, 2015) nous le remercions bien vivement d’avoir accepté de s’entretenir avec nous. -

Le gouvernement socialiste espagnol retire la subvention qui permettait de faire fonctionner l’Abbaye de la vallée de los Caidos !

Une bêtise sectaire à front de taureau dénoncée par Michel Janva sur le site web « Salon beige » :

« L’allocation pour subvenir aux besoins des enfants et payer les enseignants a été gelée!

L’abbaye bénédictine comprend en effet un chœur d’une cinquantaine d’enfants qui étudient et vivent dans des internats. Le chœur, comme le reste de l’Abbaye, dépend du patrimoine national pour survivre, comme l’établit l’acte fondateur. L’allocation mensuelle du patrimoine national, qui dépend du gouvernement, s’élève à 30 000 euros, un montant qui soutient les enfants qui y étudient le baccalauréat et leurs enseignants. Cependant, le gouvernement a soudainement gelé cette subvention, probablement pour faire pression sur les moines dans leur différend sur l’exhumation des restes de Franco.

Depuis l’Abbaye, il est assuré que les moines commencent à avoir des problèmes économiques et un compte bancaire a été rendu public dans lequel les dons peuvent être faits jusqu’à ce que leur attribution leur soit rendue. »

La Manécanterie de l'Abbaye

Voici peu encore, dans le cadre de la célébration de la Solennité de la Fête-Dieu 2017 par Mgr Jean-Pierre Delville en l’église du Saint-Sacrement à Liège, les chants grégoriens de la messe traditionnelle du « Corpus Christi » étaient assurés par la Schola Antiqua de Madrid dirigés par Carlos Asensio : tous les membres de cette schola remarquable sont issus de la manécanterie du célèbre monastère bénédictin de la Vallée de Los Caïdos, situé sur la route de Madrid vers l’Escurial.

La Schola antiqua de Madrid à l'église du Saint-Sacrement à Liège pour la Fête-Dieu 2017

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 4 commentaires -

Le monastère d'Ermeton bientôt fermé

De Cathobel.be :

Fermeture annoncée du monastère d’Ermeton

Le chapitre des Bénédictines d’Ermeton a voté la fermeture du monastère.

Plusieurs raisons motivent cette décision qui mûrissait depuis un certain temps : le petit nombre de sœurs, l’âge et la santé de certaines sœurs mais aussi la charge d’un bâtiment trop grand, trop coûteux et inadapté. Le dossier est déposé à Rome afin que la fermeture soit décidée par la Congrégation pour les religieux.

Chaque moniale doit trouver et choisir un monastère de bénédictines qui accepte de l’accueillir en son sein, qu’elle puisse y transférer sa stabilité.

Dans l’immédiat, le monastère continue d’accueillir des hôtes. La date de l’arrêt des activités sera communiquée par la Communauté en temps voulu.

Cette décision était nécessaire mais douloureuse. Nous recommandons chacune d’entre nous à votre prière.

Merci de garder une discrétion fraternelle afin que nous puissions vivre paisiblement cette fermeture.

La Communauté d’Ermeton