De KTO : "Cette semaine, nous entrons dans l´Avent et comme chaque année, nous vous proposons une série d´Avent. Nous retrouvons cette année la patristique. Après la série sur les Pères de l´Église grecs et celle sur les Pères de l´Église latins, nous vous invitons à découvrir les Pères orientaux. Et nous commençons cette semaine par un merveilleux poète qui nous fait découvrir un christianisme original et très touchant : Éphrem le Syrien, peut-être l´un des plus grands pères de l´Église syriaque. Quelle est cette Église syriaque et quelle fut son importance ? Et qui fut cet Éphrem, diacre de Nisibe, né en 303 et mort en 373 ? Pour le savoir, retrouvez nos deux invités : Muriel Debié, directeur d'études, section des Sciences Religieuses, à l´École Pratique des Hautes Études, et Françoise Briquel Chatonnet, directeur de recherches au CNRS, dans l´équipe Mondes sémitiques."

Patrimoine religieux - Page 145

-

Sur KTO : une découverte des pères chrétiens d'Orient

-

Italie : les crucifix et les crèches de Noël ont leur place dans les écoles

Du site "Pour une école libre au Québec" :

Le ministère italien de l’Éducation italien a autorisé l’installation de crucifix et la réintégration de crèches de Noël dans les écoles du pays.

« Le crucifix est pour moi le symbole de notre histoire, de notre culture et de nos traditions », a déclaré le ministre de l’Éducation, Marco Bussetti, devant la Fédération des écoles catholiques. « Je ne vois pas comment cela peut être offensant, cela peut au contraire aider les écoliers à réfléchir à notre histoire. » Il a ajouté « Le crucifix et la crèche sont des symboles de nos valeurs, de notre culture et de nos traditions, expression de notre identité. Je ne vois pas comment cela peut poser problème à l’école. Ceux qui pensent que pour pratiquer l’inclusion il faut les cacher font fausse route ».

Après qu’une école de Terni, au nord-est de Rome, a annulé la crèche vivante traditionnelle sous le prétexte de respecter les enfants d’autres cultures, le ministre de l’intérieur italien Matteo Salvini a qualifié la mesure d’« IDIOTIE ».

« Il ne s’agit pas seulement de religion », a déclaré Salvini sur Facebook, « mais de l’histoire, des racines, de la culture. Vive nos traditions. Je ne lâche pas ! » a-t-il ajouté.

Samedi dernier, Salvini s’est exclamé au sujet d’un autre incident du même type quand une école avait interdit le mot offensant de « Jésus » qu’il ne voyait pas comment le mot « Jésus » dans un Noël pouvait offenser quiconque pour conclure par « exceptionnelle écolière [qui s’est rebellée], lamentables institutrices. »

Dans ce dernier incident, les institutrices d’une école primaire du Nord de l’Italie avaient demandé aux élèves d’omettre le nom de Jésus dans le cantique de Noël afin de ne pas offenser la sensibilité de leurs camarades non catholiques. Mais une écolière se rebella, recueillit les signatures de ses camarades et obtint à la fin que la chanson soit chantée dans sa version originale lors du Récital de Noël. Le fait s’est produit dans une école élémentaire de la Riviera del Brenta, à la frontière entre les provinces de Venise et de Padoue. La fille a 10 ans et est en 5e année.

Sources : Corriere de la Sera, Il Gazzettino (de Padoue), Facebook de Salvini

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Enseignement - Education, Europe, Patrimoine religieux, Politique, Société 0 commentaire -

Les monastères d'Europe, témoins de l'Invisible

De François Ernenwein sur le site du journal La Croix :

« Monastères d’Europe » de Marie Arnaud et Jacques Debs

Monastères d’Europe. Les témoins de l’invisible, Textes et photographies de Marie Arnaud et Jacques Debs, Zodiaque/Arte éditions, 252 p., 39 €

C’est un projet monumental que ses auteurs ont su mener à bien avec conviction. Marie Arnaud et Jacques Debs ont conçu à la fois un livre et cinq films d’une heure sur les monastères d’Europe, d’une très grande beauté.

Commençons par le livre. Le champ des investigations était immense : il a fallu choisir entre des lieux, des traditions spirituelles. La définition du territoire exploré peut, elle-même, être discutée : où passent exactement les frontières de l’Europe ?

Habilement, Marie Arnaud et Jacques Debs ont navigué entre ces écueils. L’ouvrage (beaucoup de photos et très peu de texte) offre une plongée dans des aventures artistiques, architecturales et humaines qui ont dessiné – malgré les conflits théologiques, les souffrances endurées – un paysage spirituel d’une infinie richesse. Il a constitué le socle d’une certaine idée de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural.

À lire aussi : Le choix de la vie contemplative

21 étapes contrastées

Quelle est son actualité ? Les auteurs se sont posé la question, ils l’ont aussi posée aux communautés de frères et sœurs rencontrées au cours de leur périple. Les photos parviennent à rendre compte de la pertinence de ce message monastique et de son ancrage dans le monde aujourd’hui. Ces lieux, certes préservés de nombreuses agressions contemporaines, constituent un témoignage puissant pour nos vies d’aujourd’hui et pour le monde dans lequel ils s’inscrivent. En Russie, en Allemagne, en Grèce, en France ou ailleurs sur le continent…

La typologie retenue – les monastères et l’eau, les monastères du bout du monde, les monastères entrepreneurs, les monastères hors champ, les monastères des pèlerins – peut être discutée à l’infini. Mais ici elle fonctionne et offre au lecteur un cheminement en 21 étapes contrastées entre, par exemple, Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice et Notre-Dame d’Iverski sur l’île de Valdaï en Russie.

À lire aussi : Les abbayes, des îlots spirituels toujours aussi prisés

L’histoire d’un éternel recommencement

Avec les films (1), on entre dans une autre dimension de leur travail documentaire : la rencontre devient plus précise avec ceux qui font vivre ou revivre ces lieux. Témoignages de ces moines et moniales, de la joie qui les habite, ancrée dans les traditions anciennes comme celles des bénédictins ou celles, inventées plus récemment, des Fraternités monastiques de Jérusalem.

C’est l’histoire d’un éternel recommencement depuis des rites quasi éternels jusqu’à de nouvelles liturgies… La force de ce travail, outre ses qualités artistiques, se niche dans la parole incarnée d’hommes et de femmes qui se déploie dans de nouvelles fondations. L’histoire des monastères d’Europe n’appartient pas au passé. Elle demeure d’une grande actualité.

François Ernenwein

(1) Une série de cinq films documentaires de 52 minutes, diffusés sur Arte du 3 au 7 décembre, en DVD le 4 décembre.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Pour une bonne gestion des biens culturels de l'Eglise

A l'heure où l'on ne sait plus trop bien que faire des églises que les fidèles ont désertées, les paroles du pape devraient pouvoir orienter la réflexion de ceux qui en sont responsables... (voir ICI)

D'Hélène Ginabat sur zenit.org :

Le pape plaide pour une gestion « prophétique » des biens culturels ecclésiastiques

Message au cardinal Ravasi (Traduction intégrale)

L’édification d’une église ou sa nouvelle destination ne sont pas « des opérations que l’on traite uniquement sous l’aspect technique ou économique », déclare le pape François ; « elles doivent être évaluées selon l’esprit de prophétie : à travers elles, en effet, passe le témoignage de la foi de l’Église qui accueille et valorise la présence de son Seigneur dans l’histoire ». Le fait « que beaucoup d’églises, nécessaires jusqu’à il y a quelques années, ne le sont plus maintenant », explique-t-il, doit être vu « comme un signe des temps qui nous invite à une réflexion et qui nous impose une adaptation ».

Le pape François a envoyé un message aux participants au congrès « Dieu n’habite-t-il plus ici ? Cession de lieux de culte et gestion intégrée des biens culturels ecclésiastiques », organisé par le Conseil pontifical pour la Culture, en collaboration avec l’Université pontificale grégorienne et la Conférence épiscopale italienne, qui se déroule à Rome, à la Grégorienne, les 29 et 30 novembre 2018. Daté de ce jeudi 29 novembre, le message a été lu à l’ouverture des travaux par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du dicastère.

Le pape y souligne que « les biens ecclésiastiques sont des témoins de la foi de la communauté qui les a produits au cours des siècles et c’est pourquoi ils sont à leur façon des instruments d’évangélisation qui accompagnent les instruments ordinaires de l’annonce, de la prédication et de la catéchèse ». « Tout en inculquant le devoir de protection et de conservation des biens de l’Église, et en particulier des biens culturels », poursuit-il, l’Église affirme « qu’ils n’ont pas de valeur absolue mais qu’en cas de nécessité ils doivent servir au plus grand bien de l’être humain, et spécialement au service des pauvres ».

Voici notre traduction du message du pape François.

HG

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Nos sanctuaires sont irremplaçables

D'Hélène Ginabat sur zenit.org :

Les sanctuaires gardent vivante la piété populaire, fortifient la foi et la charité

Audience du pape avec les recteurs et animateurs de sanctuaires

« Nos sanctuaires sont irremplaçables », a affirmé le pape François, « parce qu’ils maintiennent vivante la piété populaire, l’enrichissant d’une formation catéchétique qui soutient et fortifie la foi tout en alimentant en même temps le témoignage de la charité ». Reprenant l’expression d’un évêque italien, il a poursuivi en disant que la piété populaire était « le système immunitaire de l’Église ».

Le pape François a reçu en audience les participants au Congrès international pour les recteurs et les animateurs des sanctuaires sur le thème « Le sanctuaire, porte ouverte pour la nouvelle évangélisation » ce jeudi 29 novembre 2018 dans la Sala Regia du Palais apostolique. Le congrès s’est déroulé du 27 au 29 novembre à l’Université pontificale du Latran à Rome. Après avoir lu son discours préparé, le pape a prolongé l’audience en parlant d’abondance de cœur.

Le pape a d’abord insisté sur la qualité de l’accueil : « Un climat d’amitié est une semence féconde que nos sanctuaires peuvent jeter dans le terrain des pèlerins, leur permettant de retrouver cette confiance dans l’Église » et dans la prière qui « fait des sanctuaires des lieux féconds, pour que la piété du peuple soit toujours alimentée et grandisse dans la connaissance de l’amour de Dieu ».

Il a enfin évoqué l’importance du sacrement de la réconciliation : « quand elle est vécue, la miséricorde devient une forme d’évangélisation réelle, parce qu’elle transforme ceux qui reçoivent la miséricorde en témoins de la miséricorde ».

Voici notre traduction du discours prononcé par le pape François.

HG

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Quand les bateleurs investissent nos cathédrales...

Il semble plus facile de remplir les cathédrales pour y applaudir des spectacles de cirque que pour y maintenir la foi vivante...

C'est ICI

-

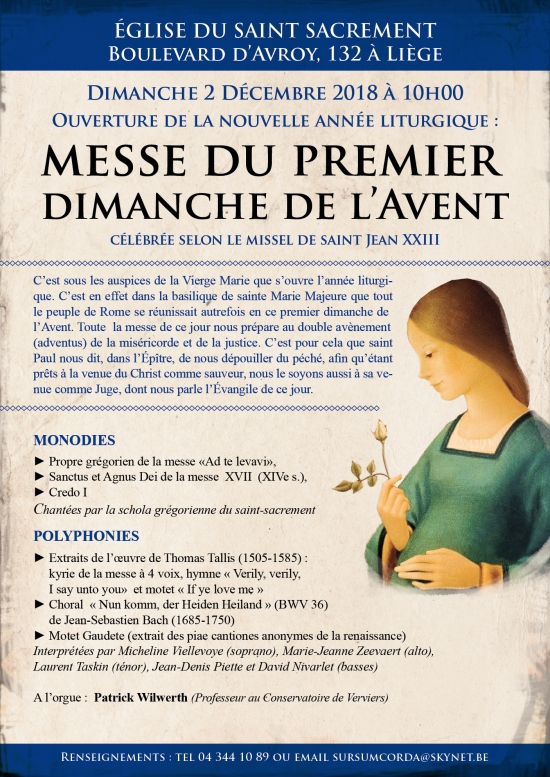

Eglise du Saint-Sacrement à Liège, le 2 décembre 2018 à 10h00 : plain-chant et polyphonie ancienne pour le premier dimanche de l’Avent

Dimanche prochain 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, s’ouvre la nouvelle année liturgique. A cette occasion, l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offrira à 10 heures une célébration particulièrement soignée sur le plan musical.

Les mélodies grégoriennes au programme illustrent en filigrane la totalité du mystère du Christ depuis sa naissance jusqu’à l’événement pascal qui s’ouvre sur l’attente de la venue finale du Seigneur.

Le plain-chant de la messe chanté par la schola du Saint-Sacrement sera alterné avec des polyphonies de Thomas Tallis, compositeur anglais emblématique de la musique élisabéthaine (XVIe siècle), « Gaudete », un motet anonyme de la Renaissance inspiré par la liturgie de l’Avent ainsi qu’un extrait de la cantate « Nun komm, der Heiden Heiland » (Viens maintenant, Sauveur des païens) écrite à Weimar en 1714 par Jean-Sébastien Bach.

Les pièces du répertoire polyphonique seront interprétées par Micheline Viellevoye, Marie-Jeanne Zeevaert, Laurent Taskin, Jean-Denis Piette et David Nivarlet.

A l’orgue: Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers

Grégorien: introït du 1er dimanche de l'Avent "Ad te levavi"

J.-S. Bach: cantate pour l'Avent "Nun komm, der Heiden Heiland"

Thomas Tallis: motet "If Ye Love Me"

Anonyme (Renaissance): motet "Gaudete"

Plus de renseignements : tel. 04 344 10 89 ou email : sursumcorda@skynet.be

________________

Sursum Corda asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64. Tel. 04.344.10.89. E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

Faire un don pour la restauration de l’église ? Compte bancaire : IBAN BE58 0003 2522 9579 BIC BPOTBEB1 de l’asbl « Sursum Corda, Vinâve d’île, 20/64, 4000 Liège. Mention : « pour la restauration de l’église ».

JPSC

-

Le Credo enfin rectifié...

Du site "Paix liturgique" :

LE SCANDALE DE LA FALSIFICATION DU CREDO EN PASSE DE CESSER

lettre 668 du 13 Novembre 2018

Depuis un demi-siècle, les catholiques de France professaient dans leur messe dominicale un Credo défectueux, contenant une proposition jugée par d’éminents esprits comme hérétique. Il aura fallu tout ce temps pour que la rectification doctrinale intervienne enfin, ce qui donne la mesure abyssale de la crise liturgique et ecclésiologique dans laquelle nous sommes plongés.

Paix liturgique a cru important de souligner à de nombreuses reprises ce considérable problème. Elle a consacré spécifiquement plusieurs lettres (lettres 401, 402, 589) à la question des traductions défectueuses du missel de Vatican II. Elle se concentre sur la question emblématique du consubstantialem Patri (le Fils est consubstantiel au Père) traduit par « de même nature que le Père », dans les éditions successives du missel, toutes approuvées par la Congrégation pour le Culte divin, (Desclée-Mame, 1974, 1977-78, et 2003), du Credo de Nicée-Constantinople, récité notamment à la messe dominicale.

Une traduction « à strictement parler hérétique » (Jacques Maritain)

L’évacuation du « consubstantiel » renvoyait à l’hérésie du prêtre Arius au IVe siècle, qui avait provoqué une des crises les plus profondes qu’ait connues l’Église. À peine sortie de la grande période des persécutions, elle dut affronter la contestation de ce prêtre d’Alexandrie qui refusait de voir dans le Christ la parfaite image du Père, « Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ». Très sensible aux influences de la philosophie mondaine, Arius ne pouvait concevoir que Jésus soit véritablement et littéralement le Fils de Dieu, devenu dans le sein de la Vierge Marie, par pure miséricorde, le Fils de l’homme, selon la belle formule de la tradition patristique : « Sans cesser d’être ce qu’Il est, il est devenu ce qu’Il n’était pas. » Les théologiens fidèles à l’Écriture et à la Tradition de l’Église élaborèrent la notion de « consubstantialité », concept qui fut reconnu par les Pères du Concile de Nicée (325) comme exprimant parfaitement la foi chrétienne depuis les temps apostoliques. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est un seul être avec Lui et avec le Saint-Esprit, chacune des trois personnes divines étant Dieu. C’est là le premier et le plus grand mystère de la foi catholique, un seul Dieu en trois Personnes, et c’est Dieu lui-même qui a ainsi révélé ce qu’Il est à ses enfants par la médiation de son Fils et par l’envoi du Saint-Esprit sur l’Église pour la conduire à la vérité tout entière. Cette vérité dogmatique fondamentale est la gloire de l’Église, le trésor des fidèles, et beaucoup de chrétiens ont préféré donner leur vie, subir la persécution et supporter d’incroyables souffrances pour défendre et servir cette foi qu’ils ont reçue des Apôtres.

-

A propos de l'emploi des langues dans la liturgie

Lu dans le magazine trimestriel "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle" (livraison de l'automne 2018)

Lu dans le magazine trimestriel "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle" (livraison de l'automne 2018)"Que la langue du culte se distingue de celle de la vie courante est un phénomène sinon universel, du moins largement répandu dans beaucoup de liturgies.

Cela était déjà vrai dans l’Antiquité païenne : à Rome, du temps d’Auguste, des collèges sacerdotaux comme les danseurs saliens ou les frères arvales conservaient pieusement des « carmina » dans une langue devenue archaïque. On ne les chantait pas moins. A la même époque, dans les synagogues juives, la Loi était lue en hébreu, langue alors tombée en désuétude, quitte à être traduite ou expliquée en araméen ou en grec. Jusqu’à un certain point, cela reste encore vrai de nos jours dans l’orthodoxie, avec l’usage du slavon ou du grec ancien et dans le catholicisme occidental avec le latin dont le concile Vatican II pose en principe que, sauf cas particuliers, l’usage sera conservé dans les rites (constitution « Sacrosanctum Concilium », art. 36. 1).

Mais pourquoi ? Par tendance, une liturgie est normalement conservatrice. Parce qu’elle est le lieu de la vérité qui ne varie pas. Modifier le rite, a fortiori la langue qui en est le caractère le plus marquant, pose la question du respect du sens, de la fidélité, dans un domaine par hypothèse délicat : celui de l’acte qui, dans le culte chrétien en tout cas, relie à l’absolu de Dieu. C’est une première explication mais, s’agissant du latin, il y en a d’autres, liées au contexte historique et, d’une manière générale, à la culture catholique.

Des premiers temps à l’époque patristique

Au fond, dans la liturgie chrétienne, les « distanciements » du langage quotidien ont existé dès l’origine. Lorsque le Christ institue l’Eucharistie au soir du Jeudi Saint, il le fait dans le contexte d’un rite juif, en araméen sans doute mais encadré par des psaumes hébraïques, c’est-à-dire dans une langue morte depuis le retour de l’exil à Babylone (538 av. J.-C.).

Gagnant l’empire romain, le christianisme célébrera d’abord en grec : parce que celui-ci est accessible aux nouveaux convertis, alors issus en majorité de la partie orientale de l’empire? Peut-être, mais surtout parce que le grec est, à la mesure du monde hellénistique, la langue de culture universelle susceptible d’exprimer avec exactitude la foi et les raisons de croire, mieux qu’aucun des dialectes de la Romania. Depuis le IIe siècle avant notre ère, cette langue y exerce en effet une emprise intellectuelle que ne diminue pas l’éclat de la littérature latine dans les siècles suivants : à l’époque de Virgile et de Cicéron, de la bouche des maîtres d’école, les enfants des citoyens de Rome apprennent d’abord le grec. Et, cent ans avant le Christ, à Alexandrie, les savants juifs ont aussi achevé un tour de force : transposer en grec les concepts de la bible hébraïque. C’est la version dite « des Septante », qui ouvre la voie de la fusion ultérieure du message chrétien, de forme originairement sémitique, dans la pensée hellénique.

-

La signification des gestes de la profession dominicaine hérités de la tradition médiévale

Présente par Michel Janva sur le site web « Salon Beige » :

« Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, la nouvelle église de Chéméré était comble. Famille, amis, fidèles du couvent entouraient le fr. Joseph-Marie Gilliot au jour de sa profession perpétuelle.

« Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, la nouvelle église de Chéméré était comble. Famille, amis, fidèles du couvent entouraient le fr. Joseph-Marie Gilliot au jour de sa profession perpétuelle.Dans le sanctuaire, étendu la face contre terre les bras en croix en direction de l’autel, il a demandé « la miséricorde de Dieu et celle de la Fraternité » qui le reçoit en son sein.

Le prieur a rappelé la signification des gestes de la profession hérités de la tradition médiévale, quand le religieux prononce, en mettant ses mains dans celle du supérieur posées sur le livre des Constitutions, la formule : « Moi, fr. Joseph, je promets obéissance à Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie, au Bienheureux Dominique et à vous mon Père, etc. »

Simplicité et noblesse de cet engagement, qui lie au service de Dieu et des âmes une vie tout entière.

Pendant la messe, le ciel s’est ouvert, le soleil est entré par les grandes baies du sanctuaire : comme un sourire de Dieu qui se réjouit du sacrifice d’un de ses fils.

Sermon du Père de Blignières pour la profession perpétuelle du frère Joseph-Marie Gilliot :

-

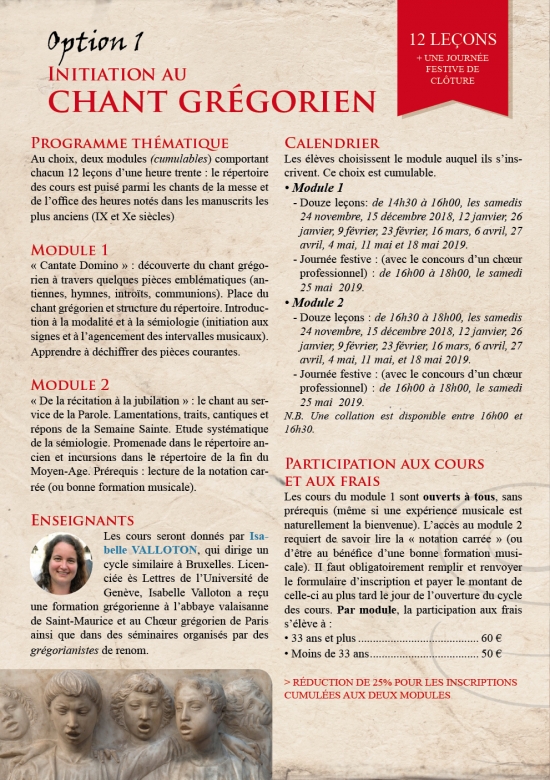

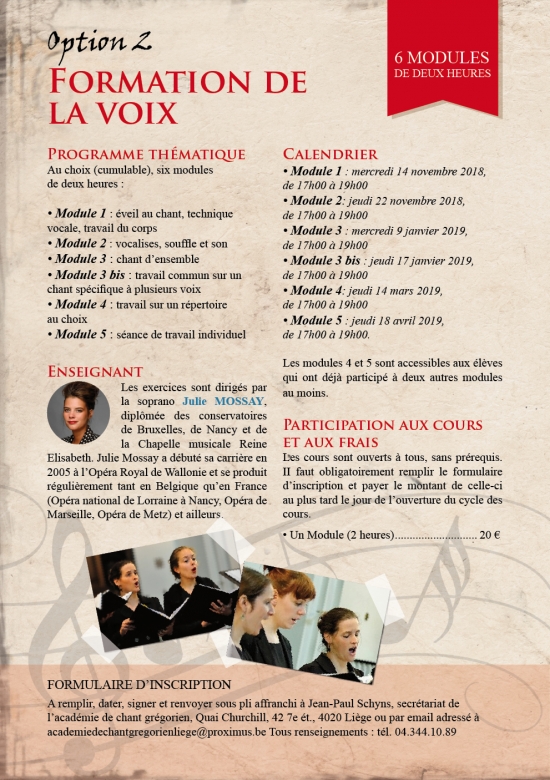

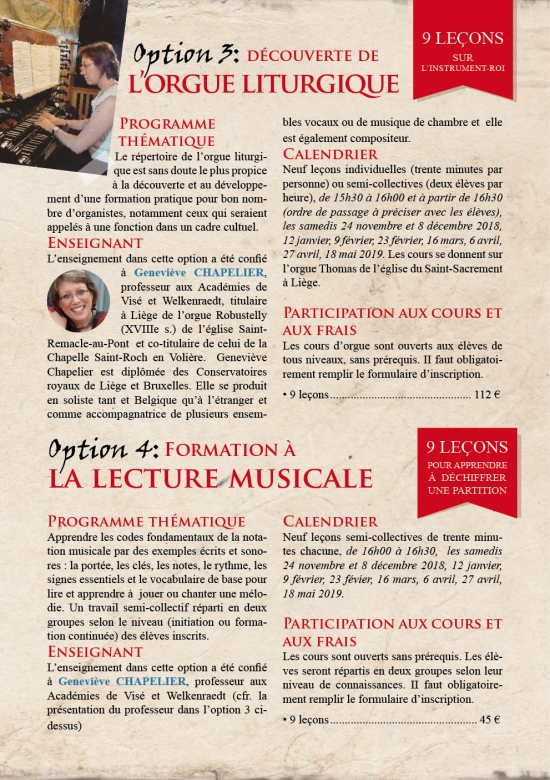

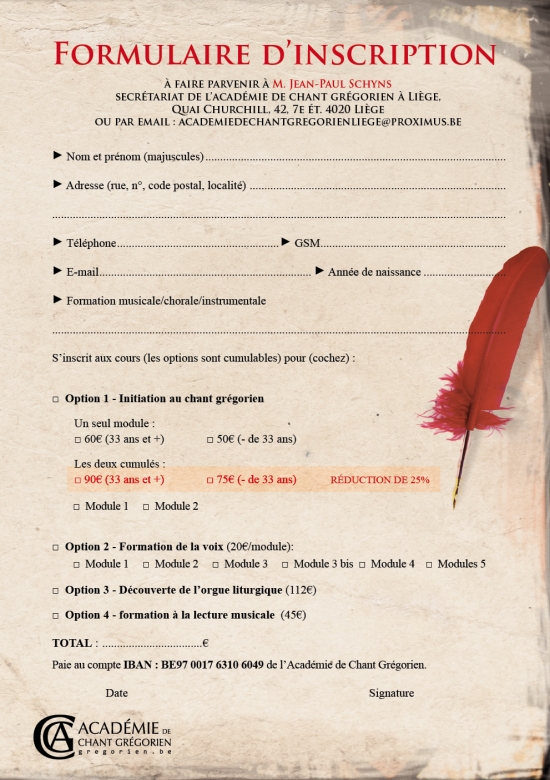

L'Académie de Chant Grégorien à Liège. Une offre qui s'élargit encore pour un nouveau cycle: de novembre 2018 à mai 2019

Encore quelques jours pour s'inscrire !

L’académie de chant grégorien à Liège organise, du 14 novembre 2018 au 25 mai 2019, un nouveau cycle de cours : une offre dédiée au chant grégorien qui s’élargit à la formation de la voix, à la lecture musicale et à l’initiation à l’orgue liturgique, avec trois professeurs universitaires ou diplômés des conservatoires tant belges qu’étrangers. Encore quelques jours pour s’inscrire !

Les formations se donnent toutes dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132, 4000 Liège). Elles sont diversifiées et cumulables : chaque élève compose le « menu » de son choix en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur simple demande.

Renseignements : academiedechantgregorienliege@proximus.be, sur le site www.gregorien.be ou chez Jean-Paul Schyns (secrétariat), tél 04.344.10.89. Pour les inscriptions en ligne : www.gregorien.be

cliquer sur les images ci-dessous pour les agrandir

-

"C'est de la liturgie d'hier que nous avons reçu la foi, qui nous a donné notre vocation, qu'ont connue tant de martyrs."

De la Lettre de Paix liturgique 667 du 6 Novembre 2018 :

CARDINAL ZEN : " C'EST DE LA LITURGIE D'HIER QUE NOUS AVONS REÇU LA FOI, QUI NOUS A DONNE NOTRE VOCATION , QU'ONT CONNUE TANT DE MARTYRS"

Nous vous proposons aujourd’hui le texte du message en forme d’entretien qui a été adressé par le cardinal Zen aux participants des Rencontres Summorum Pontificum, qui se sont tenues à Rome, le vendredi 26 octobre, dans le grand amphithéâtre de l’Augustinianum, l’Institut pontifical d’études des Pères de l’Eglise.

Le cardinal Joseph Zen, archevêque émérite de Hong Kong, est un très valeureux défenseur de la foi catholique en Chine, et plus généralement de la liberté du peuple chinois contre l’oppression communiste. Il avait été vraisemblablement nommé cardinal in pectore, en secret, par Jean-Paul II. Il a, en tout cas, été officiellement revêtu de la pourpre romaine, par Benoît XVI, en 2006.

Dans ces dernières années, il a manifesté sa ferme opposition aux préparatifs d’un accord entre le Saint-Siège et le régime communiste chinois , avertissant : « Dans notre acceptation des dispositions de Rome, il y a une limite, celle de la conscience. Nous ne pouvons pas suivre cet éventuel accord dans ce qui semble à la conscience manifestement contraire à la foi catholique authentique ». Et lorsque l’accord a été signé, le 22 septembre 2018, accord dont on ne connaît pas encore la teneur précise, mais dont tout laisse penser qu’il sacrifie les évêques, de l’Eglise dite « souterraine », qui n’ont jamais voulu s’intégrer à l’Eglise contrôlée par les communistes, dite « Eglise patriotique de Chine », ou « Association patriotique des catholiques chinois », le cardinal a demandé la démission du Cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat, l’accusant de « vendre l'Eglise catholique au gouvernement communiste ».Nous retiendrons particulièrement de cet entretien les derniers mots du cardinal à propos de la liturgie traditionnelle "La liturgie antique peut faire du bien même à ceux qui ne la fréquentent pas régulièrement, car elle est une nourriture pour l'âme".

Éminence, quels souvenirs avez-vous de la messe tridentine durant votre enfance à Shanghai ?

Nous ne pensions pas alors qu'il pouvait y avoir une autre manière d'assister à la messe. La messe était celle-là… Quand j'étais enfant, chaque jour j'allais à la messe et je l'ai servie jusqu'à l'âge de 12 ans. Le dimanche, mon père m'emmenait avec lui à cinq messes, et je ne me suis jamais ennuyé. En fin de compte, on savait ce qui se déroulait. Même si elle était célébrée en latin, on comprenait de quoi il s'agissait.

Pour nous, Chinois, l'atmosphère mystique que nous y trouvions était très appréciée et jamais je n'ai trouvé de difficultés pour suivre la messe.

Après, quand je suis devenu un peu plus grand, j'ai pris connaissance du mouvement liturgique en faveur de l'utilisation de la langue vernaculaire dans la liturgie et j'ai pensé que c'était une chose raisonnable. Je réussissais ainsi à mieux connaître la messe en latin grâce aux traductions. On pouvait aussi lire les lectures, qui, d'ailleurs, étaient les mêmes pendant toute la semaine, tandis que maintenant il y a beaucoup de variété.

Certes, le concile a accepté la langue vernaculaire, mais ce n'est pas une raison pour mépriser les usages antérieurs.

Je me souviens quand je suis allé enseigner dans le séminaire de Shanghai. J'y ai célébré ma première messe selon le rite postconciliaire. J'ai prononcé le sermon ; la messe était celle de saint Jérôme et l'évangile disait que le scribe « est semblable au maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien* ». J'ai donc dit aux séminaristes : « Aujourd'hui, nous commençons à pratiquer cette nouvelle forme liturgique : faites en sorte de l'apprendre. Un jour viendra où vous en serez le célébrant principal et un peu après ce sera à vous de prononcer le sermon mais il ne faut pas penser que le passé est mauvais ! C'est de la liturgie d'hier que nous avons reçu la foi, celle elle qui nous a donné notre vocation, c'est elle qu'ont connu tant de martyrs : par charité, apprenez ce qui est nouveau mais ne méprisez pas le passé ! »

Je ne tolère pas quand quelqu'un, en enseignant des choses nouvelles, se moque des choses du passé. Il ne s'y trouve pas des choses ridicules mais plutôt des trésors.

Quel est votre souvenir du pape Benoît, le pape du Summorum Pontificum ?

Il est fantastique. Benoît est un grand homme. Avant tout un grand théologien etje dirais même un mystique. Quand il parle, quand il écrit, on trouve dans son enseignement des accents merveilleux. Par exemple, lors de la lettre adressée à la Chine, il y a eu des brouillons et nous avons donné nos opinions, etc. mais il a lui aussi ajouté une note personnelle. À un moment donné, il met en avant le livre de la Révélation, l'Apocalypse, où l'on parle d'un livre scellé. Il y a sept sceaux et personne ne réussit à l'ouvrir. C'est le livre de l'Histoire. Lors de cette vision, saint Jean pleura : « Qui réussira à ouvrir ce livre ? » Voilà l'agneau immolé qui arrive et lui seul parvient à ouvrir le livre. Ce qui veut dire que nous ne réussissons à comprendre l'Histoire qu'à partir de Jésus Crucifié. C'est une méditation fantastique.

Je dis que c'est un Pape qui n'a qu'un seul défaut : il est trop bon, trop humble, trop patient, il a trop de répugnance à exercer son autorité, mais on peut l'excuser au vue de toutes ses extraordinaires qualités, on peut lui pardonner ce défaut. Malheureusement, quelques-uns ont abusé de cette bonté.

Ce message s'adresse aux participants du pèlerinage à Rome du peuple Summorum Pontificum : auriez-vous un conseil pour eux ?

Je me réjouis du fait que dans l'Église il y ait tant de monde, et beaucoup de jeunes, qui apprécient les trésors de la liturgie antique de l'Église. Je me réjouis car il s'agit vraiment d'un trésor qu'au moins une partie de l'Église apprécie et cherche à maintenir pour le bien de tous. La liturgie antique peut faire du bien même à ceux qui ne la fréquentent pas régulièrement, car elle est une nourriture pour l'âme.

Lien permanent Catégories : Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité, Témoignages 2 commentaires