Patrimoine religieux - Page 137

-

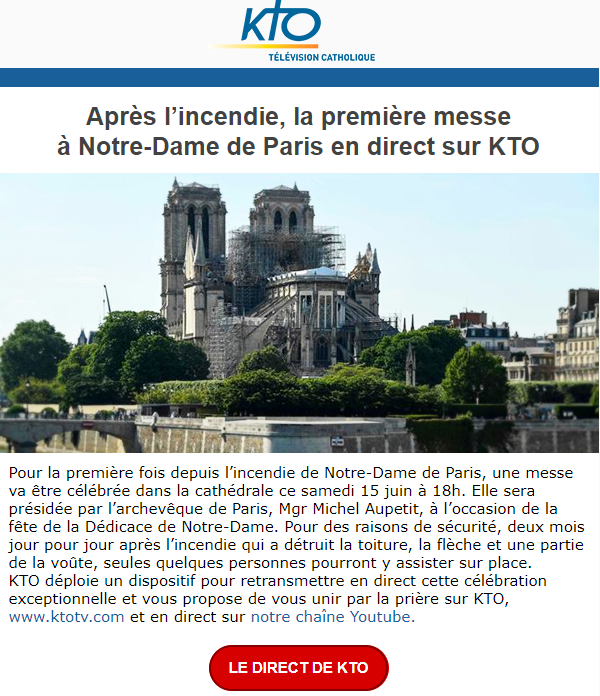

Après l’incendie, la première messe à Notre-Dame de Paris en direct sur KTO

-

Pour faire revivre la langue officielle de l'Eglise catholique : des nouvelles hebdomadaires en latin sur Radio Vatican

Du site de Famille Chrétienne :

Chaque semaine, des nouvelles du pape en latin sur Radio Vatican

Chaque semaine, pendant cinq minutes, les auditeurs de Radio Vatican auront l'occasion d'écouter une émission en latin portant sur les activités du pape et du Saint-Siège, a indiqué le portail officiel Vatican News le 6 juin 2019. Le titre de cette nouvelle émission, Hebdomada Papae, notitiae vaticanae latine redditae, peut se traduire par 'la semaine du pape, journal du Vatican en langue latine'.

L'objectif de ce nouveau rendez-vous du samedi est de « faire revivre la langue officielle de l'Eglise catholique », a expliqué Andrea Tornielli, directeur éditorial du Dicastère pour la communication. Si on peut d'ores et déjà entendre la langue de Cicéron sur les ondes vaticanes lors de la messe matinale en latin, cette émission est une occasion de plus pour les auditeurs, qu'ils soient latinistes en herbes, chevronnés ou simples curieux. Et ce sans « regard nostalgique », se défend l'ancien vaticaniste, mais tourné vers l'avenir, comme un « défi ».

Concrètement, les latinistes du Bureau des lettres latines – une section particulière de la Secrétairerie d’Etat – aideront les rédactions de Vatican News à traduire les reportages et les brèves qui constitueront ce journal. Ce nouveau journal radio sera diffusé en direct sur le canal de langue italienne, à 12h32, mais également rediffusé le dimanche en fin d'après-midi et disponible en podcast.

A noter également que le pape François dispose d'un compte Twitter en latin, très actif et suivi par près d'un million d'abonnés. L'ambition d'un tel compte, avait indiqué le responsable de la section latine, Mgr Waldemar Turek, est de donner l’occasion de s'instruire à tous ceux qui s’intéressent au latin, et notamment les jeunes. Mais cela sert aussi aux personnes plus âgées qui se familiarisent progressivement aux médias sociaux, avait assuré le philologue polonais.

Agence I.Media

-

Eglises, couvents et chapelles à l'encan

- L'église d'Attert deviendra un centre culturel

- La ville de Mouscron a racheté l'église du Sacré-Coeur

- Bressoux : l'église Notre-Dame de Lourdes (Bouhay) et le presbytère adjacent sont à vendre

- Le couvent des carmes de Chèvremont est à l'abandon

- L'église du Précieux Sang à Uccle sera désacralisée

- ...

"mais à part ça, Madame la Marquise..."

-

Fête-Dieu 2019 à Liège : toutes les célébrations et manifestations

Mardi 4 juin: Fête de la bienheureuse Eve, st Martin 18h

Dimanche 16 juin: Vernissage expo "Du visible à l'invisible", st Sacrement

Lundi 17 juin: Conférence d'ouverture, Abbé F. de saint Moulin, Cathédrale

Mardi 18 juin: Adoration chez les Bénédictines

Mercredi 19 juin : Adoration, avec les clarisses de Cornillon et le MEL

Jeudi 20 juin: Fête-Dieu à st-Martin, procession populaire, NightFever à la cathédrale saint-Paul

Vendredi 21 juin: Adoration à la cathédrale et conférence de Mgr Delville à Cornillon

Samedi 22 juin: inauguration du béguinage contemporain et spectacle de marionnettes à Cornillon, balade-découverte St-Martin-Cornillon, service aux pauvres au restaurant Kamiano, messe et procession à Tancrémont, Mgr Delville au st-Sacrement avec le Choeur Grégorien de Paris

Dimanche 23 juin: messe, procession et barbecue del fièsse dè Sacramint amon nos-ôtes à st Pholien, messe internationale à Banneux avec Mgr Fisichella, adoration à Cornillon et concert de clôture au st Sacrement

Il y en a pour tous les goûts. Découvrez l'ensemble des 31 activités proposées en cliquant ici: -

Europe : la voie romaine

Sur le site web France Catholique, cette réflexion d’Aymeric Pourbaix dans le contexte des récentes

élections européennes :

élections européennes :" Parmi les surprises, nombreuses, de ces élections européennes figure la hausse de la participation – près de dix points de plus par rapport à la précédente édition en 2014. C’est d’autant plus intéressant que ce regain concerne toute l’Union européenne, avec le taux de participation le plus élevé depuis vingt ans (au-dessus de 50 %). Signe que désormais, qu’on le veuille ou non, les électeurs perçoivent l’Europe comme un élément structurant de la vie des nations. Un enjeu de pouvoir majeur.

Europe en panne

Pour autant, reste à gagner les cœurs et les âmes. Et de ce point de vue, l’Europe technocratique est en panne, à la recherche d’un sens, comme on l’a vu lors du 60e anniversaire du traité de Rome, en mars 2017, lorsque quasiment tous les chefs d’état européens se sont pressés au Vatican pour écouter le Pape. Il ne s’agit donc pas tant d’opposer les nations à l’Union européenne que de revenir à ce qui constitue le cœur de l’Europe, ce qui a présidé à sa fondation.

Dans un maître ouvrage intitulé La voie romaine, Rémi Brague affirme que ce qui constitue l’essence de l’Europe est sa « romanité », c’est-à-dire sa capacité à transmettre. De la même manière que les Romains, démontre-t-il, se sont inspirés en particulier de l’héritage grec afin de civiliser les peuples – « les barbares à soumettre ». Formant ainsi un creuset unique au monde, entre passé et avenir, facteur de progrès humain et au développement inégalé. Et dont le ciment a été le christianisme, lui qui possède la clef des rapports entre spirituel et temporel.

Or selon Brague, cette romanité est aujourd’hui menacée par la volonté de rompre avec le passé, et notamment le passé chrétien. C’est le fameux débat qui eut lieu en 2005 sur l’inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Inscription qui a été refusée mais dont l’absence est criante, tant elle masque le vide de sens.

Car cette référence n’est pas uniquement une incantation liée à un passé révolu, mais bien son principe originel, fondateur d’une culture et d’une civilisation. La foi chrétienne, ancrée dans sa romanité, c’est le « big-bang » de l’Europe : c’est de là que tout est parti.

Revenir au principe actif

C’est pourquoi, au-delà du résultat des élections, la question fondamentale est de revenir à ce principe actif, force puissante sans laquelle rien ne peut se faire, aucune création n’est durable. « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). De cette romanité revivifiée par la foi chrétienne, en revanche, tout peut repartir.

Comment ? Par l’éducation, la culture, les médias, les métiers de la transmission, etc. Il n’est pas étonnant que deux des saintes patronnes de l’Europe, Brigitte de Suède et Catherine de Sienne, aient toutes deux œuvré pour ramener vers Rome le cœur des papes et des fidèles. Nous en avons un besoin criant."

Certes, des métissages du bas-empire romain, finalement submergé par les invasions barbares, est née une nouvelle civilisation que symbolise la superbe sculpture du chevalier de Bamberg (photo) conjuguant la sève spirituelle de la jeunesse, de la foi chrétienne et du souvenir de la grandeur de Rome.

Certes, des métissages du bas-empire romain, finalement submergé par les invasions barbares, est née une nouvelle civilisation que symbolise la superbe sculpture du chevalier de Bamberg (photo) conjuguant la sève spirituelle de la jeunesse, de la foi chrétienne et du souvenir de la grandeur de Rome. Aujourd’hui, l’Europe aux cheveux blancs a perdu la foi en elle-même, et même la foi tout court après l’avoir transmise à l’Afrique subsaharienne qui cherche à assimiler, avec son génie propre, cet héritage ouvert par la colonisation.

Qu’adviendra-t-il demain des brassages migratoires actuels: un polyèdre nébuleux ou une identité nouvelle puisée aux vraies racines d’une civilisation multiséculaire ?

Les mentalités qui prévalent de nos jours au sein du gouvernement de l’Eglise ne me paraissent pas correspondre à cette voie romaine dont parle Rémi Brague.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Europe, Foi, Histoire, Idées, International, Jeunes, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité 1 commentaire -

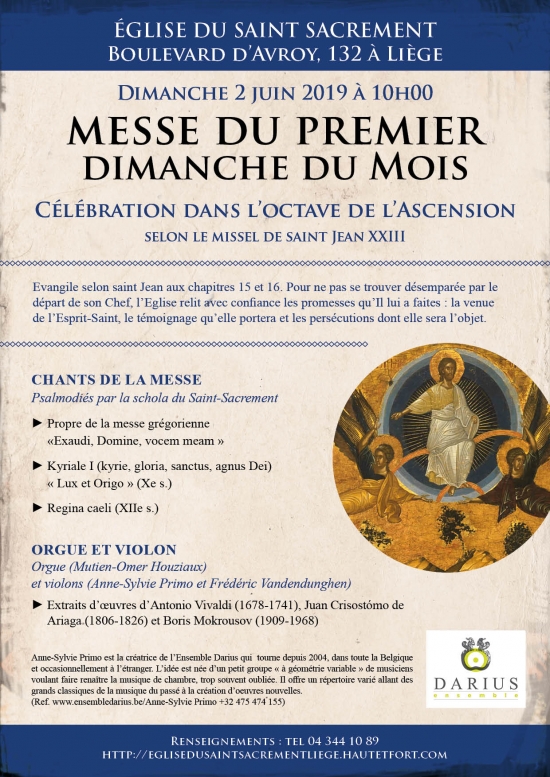

Plain- Chant, orgue et violons le dimanche 2 juin 2019 à 10h00 en l’église du Saint-Sacrement à Liège : messe du 1er dimanche du mois

MESSE GRÉGORIENNE DANS L’OCTAVE DE L’ASCENSION :

PLAIN-CHANT ORGUE ET VIOLONS

DIMANCHE 2 JUIN 2019 À 10 HEURES

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

Ce dimanche 2 juin, l’Ensemble instrumental Darius interprétera des duos de violon extraits des œuvres d’Antonio Vivaldi, Juan Crisostomo de Ariaga et Boris Mokrousov.

Le propre grégorien de la messe du dimanche dans l’octave de l’Ascension est chanté par la Schola du Saint-Sacrement : les mélodies se partagent entre l’évocation du retour glorieux du Christ ressuscité et la venue du Saint-Esprit.

Plus de renseignements :

Sursum Corda asbl, Association pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy, 132 à Liège. Siège social : Rue Vinâve d’île, 20 bte 64.

Tel. 04.344.10.89. E-mail : sursumcorda@skynet.be.

Web : http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

________________________________

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la sauvegarde de ce joyau de l’art néo-classique, vous pouvez faire un don fiscalement déductible en versant le montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin, rue Brederode, 21, 1000 Bruxelles, avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091. Pour en savoir plus sur les enjeux de cette importante opération, cliquez ici : Restauration de l'église du Saint-Sacrement à Liège . L'évêque s'implique. Et vous?

Tous renseignements : Tel. 04 344 10 89.

JPSC

-

Grimbergen : les moines de l'abbaye se remettent à brasser leur bière

D'Aleteia.org (Rachel Molinatti ) :

Les moines de l’abbaye de Grimbergen reprennent du service

De jeafish Ping / ShutterstockLa bière d'abbaye, un produit de qualité à consommer avec modération

De jeafish Ping / ShutterstockLa bière d'abbaye, un produit de qualité à consommer avec modérationAlors qu'ils avaient cessé de brasser eux-mêmes leur bière depuis plus de 200 ans, les moines de l'illustre abbaye de Grimbergen (Belgique) viennent d'annoncer qu'ils reprenaient cette activité.

« La flamme ne s’éteint jamais ». Telle est la devise des moines de l’abbaye de Grimbergen, fondée en 1128 par saint Norbert dans un petit village des Flandres au nord de Bruxelles (Belgique). Et ils nous le prouvent bien puisque les frères prémontrés qui occupent actuellement les lieux sont en train de reprendre le brassage de leur bière qui s’était arrêté en 1795. Ayant subi deux incendies majeurs, l’abbaye a été reconstruite deux fois avant d’être tout bonnement démolie pendant la Révolution française, puis à nouveaux rebâtie. Toute une histoire.Une recette inspirée de l’originale

Après avoir mis la main sur des archives du XIIe siècle donnant le secret de la « véritable » bière Grimbergen (ingrédients, méthodes de brassage, types de fûts…), les religieux ont passé des heures et des heures à les feuilleter et s’en sont inspirés pour élaborer une nouvelle recette. En effet, la création originale serait probablement considérée comme imbuvable aujourd’hui. « À cette époque, la bière ordinaire était un peu insipide, c’était comme du pain liquide », explique Marc-Antoine Sochon, nouveau maître brasseur de l’abbaye, au Guardian. La nouvelle bière contient pas moins de 10,8% d’alcool. Gare aux abus, aussi religieux soient-ils.

Lire aussi :Les secrets de la vraie bière d’abbaye

Lire aussi :Les secrets de la vraie bière d’abbayeLes travaux devraient débuter en août prochain et les premiers fûts sont attendus pour 2020. S’appuyant sur leur propre micro-brasserie, située au même endroit que la brasserie originale, les frères visent une petite production de 10.000 hectolitres par an pour un marché essentiellement français et belge. Carlsberg, qui produit la gamme de bières Grimbergen pour ensuite l’exporter dans le monde entier, et Alken-Maes, qui la commercialise en Belgique, sont partenaires du projet. Pour les religieux, c’est une sacrée opportunité. Les profits leur permettront de maintenir l’abbaye en état et de soutenir des projets caritatifs… tout en humant le doux parfum du houblon.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Economie, Eglise, Patrimoine religieux 0 commentaire -

Restaurer Notre-Dame sans tenir compte de son caractère religieux ?

Du Père Laurent Stalla-Bourdillon sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :

L’État peut-il restaurer Notre-Dame de Paris sans la laïciser ?

TRIBUNE – Le père Laurent Stalla-Bourdillon a été l’aumônier des parlementaires de 2012 à 2018. Celui qui est aujourd’hui directeur du Service pour les professionnels de l'Information craint que la dimension religieuse de Notre-Dame de Paris ne soit pas prise en compte durant la restauration de l’édifice. Il l’affirme pourtant : « une cathédrale est un lieu de culte et cela seulement. »

cathédrale est un lieu de culte et cela seulement. »

Les débats à l’Assemblée nationale sur la loi concernant la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont emblématiques de la difficulté que rencontre le monde politique pour intégrer sereinement la place du spirituel et de l’exprimer dans la vie commune. Un phénomène d’érosion s’est produit au fil des années sous l’effet d’une laïcité posée en surplomb du spirituel au lieu de lui être un soutien. Ce renversement a aujourd’hui les effets que l’on connaît dans le vide sidéral des connaissances religieuses, et les difficultés de la société civile à comprendre la liberté de conscience et à la liberté religieuse.

Car enfin, à l’évidence, Notre-Dame de Paris est un héritage de la foi chrétienne en France. Comme toutes les cathédrales, elle est née de la confiance qu’a inspiré à la France la bonté du Christ, et son amour plus fort que le mal et la mort. Avant toute autre affiliation culturelle, littéraire, architecturale, Notre-Dame de Paris est née de la foi, de la charité et l’espérance qu’insuffle la foi chrétienne. Il n’y aurait pas de cathédrale Notre-Dame de Paris sans la Vierge Marie, sans l’incarnation du Fils de Dieu, et sans l’offrande qu’il fit de sa vie pour tous. Il n’y aurait pas les pages de Gérard de Nerval, de Victor Hugo, de Charles Péguy sans la raison première de l’édification de la cathédrale : le Christ ressuscité ! Il est la « pierre d’angle » de la cathédrale. Chaque pierre de l’édifice à restaurer aura un lien avec cette pierre de fondation. La foi nourrit la culture et inspire l’architecture, comment ne pas le comprendre ? Respectera-t-on la foi originelle dont la cathédrale est le signe ?

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Politique 0 commentaire -

Les menaces qui pèsent sur la cathédrale de Paris

De Reynald Secher sur le site de l'Homme Nouveau :

Incendie à la cathédrale de Paris

Le lundi 15 avril 2019, en quelques heures, la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris disparaissait dans les flammes.

Au-delà de l’émotion légitime suscitée par cet événement incroyable, au-delà des causes de l’origine de cet incendie, nous nous devons, comme catholiques, de nous poser un certain nombre de questions métaphysiques qui devraient nous permettre de réfléchir sur l’évolution du catholicisme et d’anticiper les volontés de dénaturation de l’édifice clairement exprimées au plus haut niveau de l’État dans le cadre de la « restauration ».

En tant que simple spectateur, on n’a pu qu’être étonné, voire choqué, par les approximations, les contre-vérités, les ambiguïtés, les silences orchestrés, et par bon nombre de propos du président de la République, de certains ministres et de l’essentiel des journalistes.

D’aucuns, convaincus que c’était un musée national (sic), de surcroît le plus visité de France, s’étonnaient même qu’il y eût encore des messes – qu’ils appellent, dans leur inculture, services, événements ou animations –, et ne saisissaient pas pourquoi la cathédrale était réservée aux seuls catholiques. D’autres ne comprenaient pas l’émotion populaire pour quelques morceaux de bois brûlés (sic). D’autres encore se félicitaient de cet incendie. C’est le cas notamment de journalistes de France Inter qui, pour cette occasion, n’ont pas hésité à faire appel à Frédéric Fromet, un pseudo-chansonnier « adepte de l’humour noir » (sic). Sa chanson intitulée « Elle a cramé la cathédrale » est un modèle du genre, qui a les rires gras des journalistes présents, dont l’animateur Alex Vizorek, et les invités de l’émission, tous remplis d’eux-mêmes. En guise de présentation, le chanteur n’hésite pas à proclamer que « l’incendie de la cathédrale est du pain bénit » pour un artiste comme lui, surtout un jour de Vendredi saint. Tout y passe pêle-mêle, y compris le plus vulgaire, le plus ignoble, le plus abject. Il en espère, entre autres, « la fin des curés ». Le comble est que certains se sont étonnés des réactions scandalisées des auditeurs qui ont fait savoir leur indignation par les réseaux sociaux, seul espace de liberté restant.

Bêtise, inculture, inconscience, idéologie, politique… Quoi qu’il en soit, l’État laïc (et notamment l’Éducation nationale) ne peut que se féliciter des résultats de sa politique d’acculturation et de relativisme orchestrée depuis des décennies : il a tué Dieu ainsi que s’en sont vantés maints hommes politiques, l’ancien ministre Vincent Peillon en tête.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Les merveilles de 800 manuscrits médiévaux à votre portée

-

Des catholiques chinois mobilisés pour empêcher la démolition de statues

Du "Portail catholique suisse" cath.ch :

Chine: sit-in de catholiques pour empêcher la démolition de statues

Des catholiques chinois ont organisé un sit-in afin d’empêcher les autorités locales de démolir des statues sur le site du sanctuaire de Shengdiliang, dans le diocèse de Xiwanzi, situé dans la province chinoise du Hebei. Ils craignent une nouvelle série de persécutions après que les autorités aient dépouillé de sa croix une église de la province.

Lorsque les fidèles ont appris que les autorités prévoyaient de démolir les statues de Jésus Bon Pasteur, de l’évêque lazariste Joseph-Martial Mouly, premier évêque de Xiwanzi, et du Père lazariste Matthieu Shi, premier curé de la paroisse de la ville, ils ont commencé à passer la nuit sur le site, dès le 13 mai 2018. Quelques jours plus tard, une vingtaine de catholiques gardaient encore le sanctuaire à flanc de colline et étaient surveillés par les autorités.

-

Quand le pape François improvise à propos des pharisiens…

Lu sur le site « diakonos.be » relayant la traduction d’une note de Sandro Magister (Settimo Cielo) :

" Malgré les progrès dans la recherche historique sur les pharisiens, la prédication dans tout le monde chrétien continue à représenter ces maîtres juifs comme des xénophobes, des élitistes, des légalistes, des gens cupides et des moralistes hypocrites. De plus, en général le terme ‘pharisien’ sous-entend ‘juif’, étant donné que de nombreux juifs et chrétiens considèrent les pharisiens comme étant les précurseurs du judaïsme rabbinique. Donc, même quand les chrétiens emploient le terme ‘pharisien’ pour dénoncer le cléricalisme dans un contexte ecclésial, ils ne font que renforcer les préjugés envers les juifs ».

" Malgré les progrès dans la recherche historique sur les pharisiens, la prédication dans tout le monde chrétien continue à représenter ces maîtres juifs comme des xénophobes, des élitistes, des légalistes, des gens cupides et des moralistes hypocrites. De plus, en général le terme ‘pharisien’ sous-entend ‘juif’, étant donné que de nombreux juifs et chrétiens considèrent les pharisiens comme étant les précurseurs du judaïsme rabbinique. Donc, même quand les chrétiens emploient le terme ‘pharisien’ pour dénoncer le cléricalisme dans un contexte ecclésial, ils ne font que renforcer les préjugés envers les juifs ».C’est par ces mots qu’Amy-Jill Levine, une juive américaine de la Vanderbilt University, a ouvert la conférence qu’elle a tenu le 8 mai dernière à Rome à l’Université pontificale grégorienne dans le cadre d’un colloque consacré au thème « Jésus et les pharisiens. Un réexamen pluridisciplinaire ».

Mais qui utilise à tout bout de champ le terme « pharisien » pour dénoncer « le cléricalisme dans un contexte ecclésial » sinon le pape François en personne ?

Le plus beau c’est que l’auteur de cette pique adressée au Pape fait partie depuis ce mois de mai du nouveau comité de direction de « Donne Chiesa Mondo », le supplément mensuel de « L’Osservatore Romano », le journal officiel du Saint-Siège.

Mais qui est Amy-Jill Levine ? Elle le raconte elle-même dans un brillant article autobiographique publié dans « L’Osservatore Romano » du 5 mai, à l’occasion d’un précédent colloque lui aussi organisé à la Grégorienne.

Et le 9 mai, le pape François l’a rencontrée en personne en accueillant les participants au colloque sur les pharisiens. Au lieu de lire le discours préparé pour l’occasion par des mains expertes, le pape a préféré – et il l’a dit lui-même – saluer un à un tous les intervenants.

Ce discours – s’il l’avait lu – aurait pour la première fois permis à François de rectifier publiquement le tir dans l’utilisation qu’il fait du terme « pharisien » pour attaquer ses opposants au sein de l’Église et pour les traiter de rigides, d’hypocrites, d’égoïstes, d’avides, d’ergoteurs et de vaniteux.

Naturellement, les juifs n’ont jamais apprécié cette utilisation du terme « pharisien » de la part du pape. A tel point que Riccardo Di Segni, le grand rabbin de Rome, a déclaré à l’issue d’une audience du 27 avril 2015 avoir fait part de ses remontrances en « expliquant le pourquoi » au pape François qui « a pris acte de mes observations ».

Mais même par la suite, le pape François n’a jamais cessé d’agiter le pharisaïsme comme une arme contre ses opposants, surtout au cours de ses homélies matinales à Sainte-Marthe, comme par exemple parmi les plus récentes, celle du 16 octobre et du 19 octobre 2018.