Cette année encore, plus de dix mille personnes ont pris part au traditionnel pèlerinage de Pentecôte animé de Paris à Chartres par l’association « Notre-Dame de Chrétienté ». Le site « liberté politique » reproduit le texte du sermon prononcé à Chartres par Mgr Marc Aillet lors de la messe de clôture. Durant son homélie, l'évêque de Bayonne a exhorté les fidèles à s'engager en politique,"forme éminente de la charité… et de l’évangélisation" :

Cette année encore, plus de dix mille personnes ont pris part au traditionnel pèlerinage de Pentecôte animé de Paris à Chartres par l’association « Notre-Dame de Chrétienté ». Le site « liberté politique » reproduit le texte du sermon prononcé à Chartres par Mgr Marc Aillet lors de la messe de clôture. Durant son homélie, l'évêque de Bayonne a exhorté les fidèles à s'engager en politique,"forme éminente de la charité… et de l’évangélisation" :

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen.

Je veux d’abord remercier son excellence Mgr Michel Pansard, évêque de Chartres de m’accueillir ainsi que vous tous, dans sa belle cathédrale dédiée à la Vierge Marie.

Et c’est une grande joie pour moi de présider cette messe de clôture de votre beau pèlerinage, non seulement pour me plonger dans votre ferveur pleine de ces trois jours de prière, de réflexion et aussi d’effort, de pénitence même que vous venez confier à la Vierge Marie. Et aussi moi-même comme pèlerin, pour confier particulièrement à Notre Dame, mon diocèse, la consécration solennelle au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie que j’ai accomplie avec de nombreux prêtres et fidèles hier en la fête de la Pentecôte.

Ce n’est pas seulement une messe de clôture mais une messe d’envoi en mission, vous venez en effet de confier à la Vierge Marie qui vous accueille ici, ces trois jours de pèlerinage, ces trois journées de prière, de méditation, où vous vous êtes aussi délestés de tout ce qui vous encombre dans votre vie ordinaire pour recentrer votre existence sur Dieu.

Magnifique démarche que vous accomplissez aujourd’hui où vous allez aussi confier à la Vierge Marie l’engagement que vous voulez prendre au terme de ce temps fort de votre vie chrétienne. En particulier votre engagement dans la cité, car c’est bien le thème de votre dernière journée de pèlerinage sous le patronage de saint Thomas More : ce grand homme d’État du XVIe siècle, laïc, qui voulut par une conscience éclairée par la foi « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Ils sont nombreux encore aujourd’hui, ceux qui payent cher leur fidélité à la voix de leur conscience, à la voix de la Vérité, et nous voulons particulièrement ce soir les envelopper dans notre prière.

"Une forme éminente de la charité"

La politique, au sens noble du mot, si elle est recherche incessante d’un ordre social juste, si elle est orientée vers le bien commun, est une forme éminente de la charité, comme l’ont dit tous les papes récents jusqu’à notre pape régnant, le pape François.

Je sais bien la défiance et le désamour pour la chose publique, pour la politique, qui gagne aujourd’hui un nombre croissant de nos concitoyens à cause de la tentation de l’intérêt et du pouvoir qui traverse sans cesse avec ces affaires notre vie politique en France. Et pourtant l’engagement politique fait partie intégrante de la mission des catholiques. La tâche qui vous est dévolue à vous particulièrement fidèles du Christ, laïcs, de l’animation chrétienne des réalités temporelles, de votre propre initiative et de façon autonome, comme le rappelle le concile Vatican II à la lumière de la foi et de l’enseignement de l’Eglise. Mais encore faut-il que cet engagement politique soit resitué par rapport à la primauté de Dieu dans la vie de l’homme.

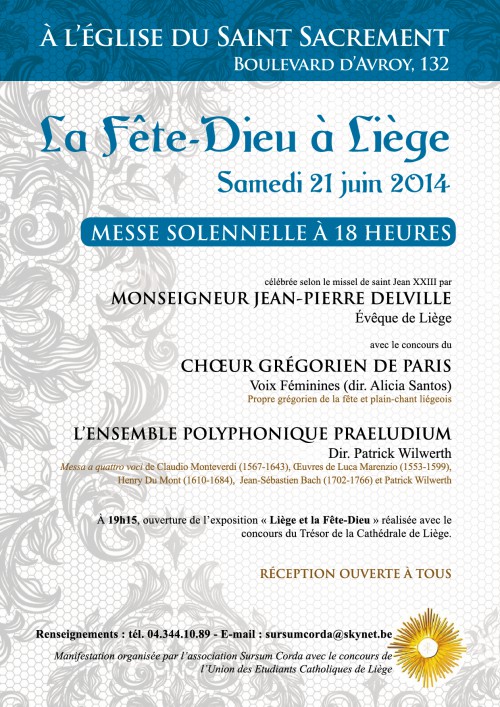

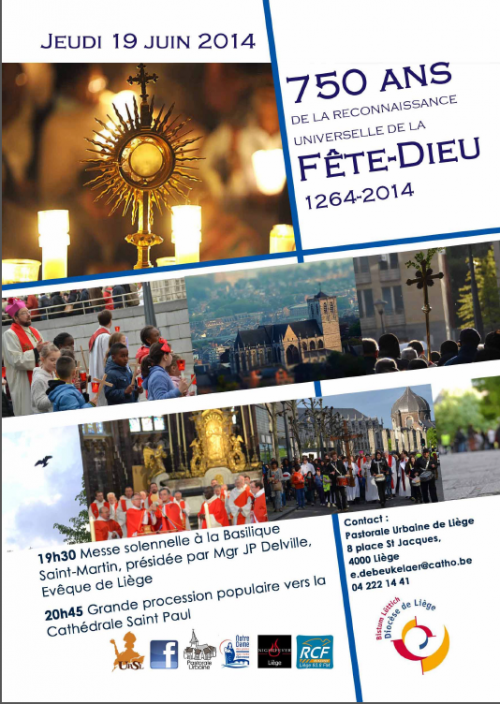

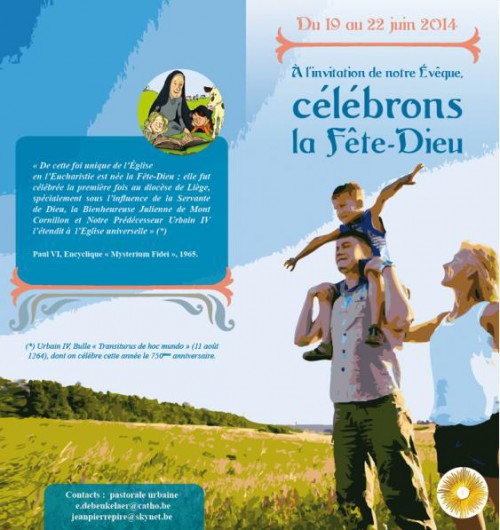

Le 21 juin n’est pas seulement le jour de la fête de la musique et le premier jour de l’été. On commémore aussi, cette année, le 750e anniversaire de l’extension d’une grande fête liégeoise à l’Église universelle : la Fête-Dieu

Le 21 juin n’est pas seulement le jour de la fête de la musique et le premier jour de l’été. On commémore aussi, cette année, le 750e anniversaire de l’extension d’une grande fête liégeoise à l’Église universelle : la Fête-Dieu

« Le blogue américain

« Le blogue américain

« LES ANTI-CONCILIAIRES

« LES ANTI-CONCILIAIRES

La messe des artistes a été remise au programme de Namur en mai pour la 2e fois. Le rendez-vous était à l’église Saint-Loup. Extrait de "Vers l'Avenir":

La messe des artistes a été remise au programme de Namur en mai pour la 2e fois. Le rendez-vous était à l’église Saint-Loup. Extrait de "Vers l'Avenir": Trois expositions à Aix-la-Chapelle en 2014

Trois expositions à Aix-la-Chapelle en 2014 Le roi des Francs et des Lombards, devenu un empereur d'Occident en l'an 800, est considéré comme un personnage historique fondateur tant en France qu'en Allemagne. Il fut l'un des précurseurs de l'Europe. L'empire qu'il a bâti s'étendait de l'Elbe aux Pyrénées et de la mer du Nord au centre de l'Italie. C'est de sa partition que naîtront au fil de l'histoire des pays comme la France, l'Allemagne, mais aussi les pays de l'actuel Benelux ou encore l'Italie. Charlemagne a introduit une réforme de l’éducation qui est qualifiée de "Renaissance carolingienne" depuis le 19e siècle. Sous son règne, la culture et le patrimoine culturel de l’Antiquité ont été redécouverts et régénérés. Charles fit venir de nombreux savants à sa cour et il encouragea la création d’écoles dans les abbayes et les évêchés. L’engagement de Charlemagne au profit de l’éducation, de la littérature et de l’art sont à l’origine de la culture européenne. Il créa également une administration avec une législation et une monnaie uniques. L'exposition présente de nombreux trésors artistiques et historiques de l'époque carolingienne venus de nombreux musées, tant allemands, tant étrangers en plus des trésors qu'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne abrite déjà : La cathédrale, le tombeau de Charlemagne, la salle du couronnement de l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle ou encore le Centre Charlemagne.

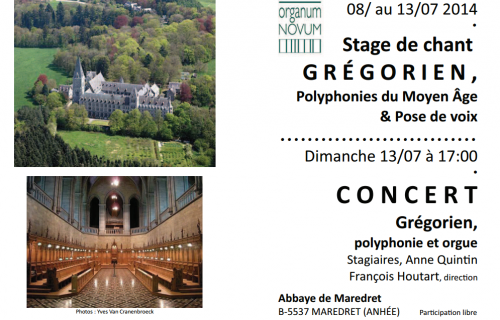

Le roi des Francs et des Lombards, devenu un empereur d'Occident en l'an 800, est considéré comme un personnage historique fondateur tant en France qu'en Allemagne. Il fut l'un des précurseurs de l'Europe. L'empire qu'il a bâti s'étendait de l'Elbe aux Pyrénées et de la mer du Nord au centre de l'Italie. C'est de sa partition que naîtront au fil de l'histoire des pays comme la France, l'Allemagne, mais aussi les pays de l'actuel Benelux ou encore l'Italie. Charlemagne a introduit une réforme de l’éducation qui est qualifiée de "Renaissance carolingienne" depuis le 19e siècle. Sous son règne, la culture et le patrimoine culturel de l’Antiquité ont été redécouverts et régénérés. Charles fit venir de nombreux savants à sa cour et il encouragea la création d’écoles dans les abbayes et les évêchés. L’engagement de Charlemagne au profit de l’éducation, de la littérature et de l’art sont à l’origine de la culture européenne. Il créa également une administration avec une législation et une monnaie uniques. L'exposition présente de nombreux trésors artistiques et historiques de l'époque carolingienne venus de nombreux musées, tant allemands, tant étrangers en plus des trésors qu'Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne abrite déjà : La cathédrale, le tombeau de Charlemagne, la salle du couronnement de l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle ou encore le Centre Charlemagne. samedi 31 mai, avec une conférence intéressante de Florence Close, chargée de cours à l'Université de Liège. Le règne de Charlemagne fut, entre autres, celui de l'efflorescence d'un chant liturgique nouveau, né de la fusion des psalmodies gallicanes et romaines: le chant grégorien. Pour la circonstance les vêpres et les complies qui encadraient la soirée lui ont été entièrement dédiées, avec le concours d'une quinzaine de choristes issus de l'académie belge de chant grégorien

samedi 31 mai, avec une conférence intéressante de Florence Close, chargée de cours à l'Université de Liège. Le règne de Charlemagne fut, entre autres, celui de l'efflorescence d'un chant liturgique nouveau, né de la fusion des psalmodies gallicanes et romaines: le chant grégorien. Pour la circonstance les vêpres et les complies qui encadraient la soirée lui ont été entièrement dédiées, avec le concours d'une quinzaine de choristes issus de l'académie belge de chant grégorien