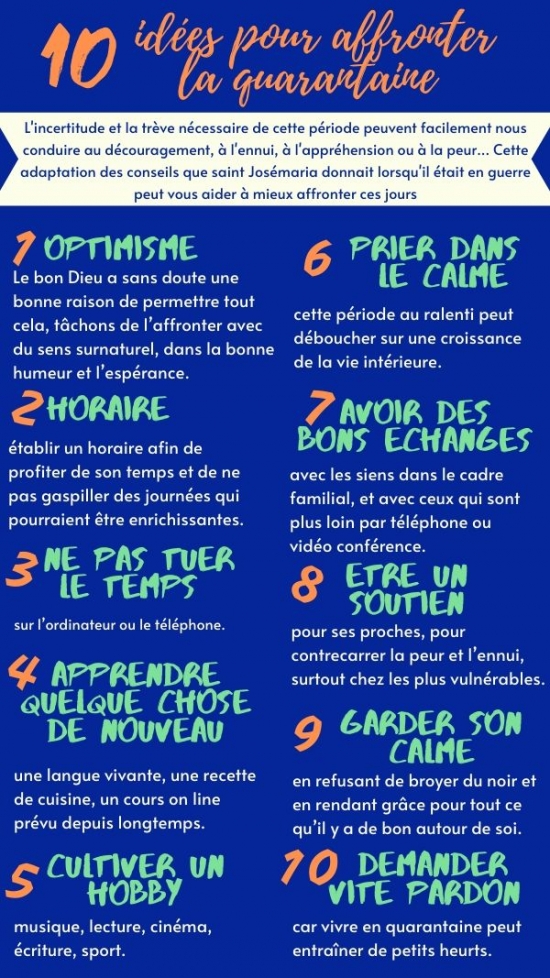

La propagation du COVID-19 a poussé de nombreux pays à prendre des mesures radicales pour endiguer la contagion et éviter la saturation des services sanitaires. En Belgique, le plan cherche à limiter le plus possible les déplacements et les réunions de personnes. Même si un processus de déconfinement est prudemment amorcé, depuis quelques jours, les conseils que donne l’Opus Dei sur son site « didoc.be » restent utiles pour une bonne gestion spirituelle de ce temps d’épreuve qui n’est pas achevé. Extraits :

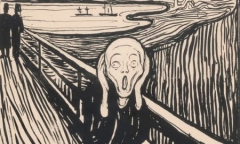

« Hospitalisé, isolé chez soi, en quarantaine ou en prévention, en télétravail, en scolarité à distance, ou retenu à la maison pour prendre soin des enfants ou des petits-enfants, cette inactivité forcée, dans un contexte d’incertitude économique, fait courir le risque de sombrer dans le pessimisme ou la peur, ou encore de céder à une forme d’activisme numérique à la recherche de la dernière nouvelle.

Or il s’agit de tirer parti de ces circonstances exceptionnelles en pratiquant le civisme de façon responsable, en tirant profit de son temps et en s’unissant à ceux qui sont moins bien lotis par la prière.

L’Opus Dei veut aider chacun à trouver Dieu dans ses circonstances habituelles de travail et de vie familiale. Dans les circonstances présentes, qui ne sont ni habituelles ni ordinaires, saint Josémaria nous apprend aussi à tirer de toutes les situations, même les pires, quelque chose de positif, car Dieu nous y attend et nous y assiste. Dieu a sans doute une bonne raison de permettre tout cela ; tâchons d’y faire face avec sens surnaturel, dans la bonne humeur et l’espérance.

L’expérience de saint Josémaria

En avril 1937, saint Josémaria vécut un isolement semblable, dans des circonstances encore plus dramatiques. À Madrid, la guerre civile l’obligea à se réfugier dans la Légation du Honduras. Avec quatre jeunes gens de l’Opus Dei et Santiago, son frère cadet, il y demeura plus de quatre mois, partageant avec une centaine de personnes une seule salle de bains et couchant sur des tapis de sol étalés dans quelques mètres carrés.

Eduardo Alastrué, l’un des quatre, raconte ce qu’ils ont vécu :

« Certains passaient leur temps à ruminer, en silence, leur découragement et leur malheur. D’autres se défoulaient en récriminant contre leurs malheurs présents et passés, d’autres se plaignaient sans arrêt de leur sort, de leur carrière brisée, de leurs biens perdus, de leur avenir incertain et menacé. La peur, suscitée par leurs souffrances et les persécutions subies, les poussait à considérer le monde extérieur à notre asile comme un lieu inhospitalier. Très souvent, cette peur se doublait d’une horreur de l’adversaire, d’une haine impuissante sur-le-champ, mais qu’ils comptaient bien assouvir, un jour, dans la revanche. »

Au contraire, le climat que saint Josémaria créa autour de lui ne fut que positif et plein d’espérance. Afin de bien occuper leurs journées, il fixa avec eux un horaire avec des temps pour la vie intérieure, pour l’étude, notamment l’apprentissage des langues vivantes, et pour la détente.

« Qu’elle est monotone, ma vie, aujourd’hui ! disait-il dans une méditation prêchée à ceux qui l’entouraient. Comment arriver à faire fructifier les dons de Dieu dans ce repos forcé ? N’oublie pas que tu peux être comme un volcan sous la neige (…). En effet, à l’extérieur, le gel de la monotonie peut sans doute te glacer, mais à l’intérieur, le feu n’arrêtera pas de te consumer et tu n’auras de cesse que de compenser ce manque d’activité extérieure par une activité intérieure très intense (...) ».

Un an plus tard, dans une lettre adressée aux membres de l’Opus Dei que la guerre avait dispersés, il écrivait que pour y arriver il fallait prendre soin de sa vie intérieure. C’est l’origine du point 294 de Chemin :

« On ne voyait pas les plantes toutes couvertes de neige. Et le paysan, propriétaire du champ, dit tout joyeux : ‟Maintenant, elles poussent en dedans.” — J’ai pensé à toi, à ton inactivité forcée… — Dis-moi, pousses-tu, toi aussi, ‟en dedans” ? »

Ref. Tenir bon en quarantaine. Quelques conseils

JPSC

Une fidèle lectrice bruxelloise nous transmet, pour information, le « placet » qu’avec d’autres paroissiens, elle vient de remettre aux évêques pour obtenir le déconfinement des messes publiques actuellement interdites dans tous les diocèses belges en raison de la pandémie du coronavirus.

Une fidèle lectrice bruxelloise nous transmet, pour information, le « placet » qu’avec d’autres paroissiens, elle vient de remettre aux évêques pour obtenir le déconfinement des messes publiques actuellement interdites dans tous les diocèses belges en raison de la pandémie du coronavirus.

armi les hommages que la société humaine peut rendre à l'un de ses membres, le plus grand sans contredit et le seul divin, c'est le culte. On désigne par ce mot un honneur religieux décerné à un être intelligent dans lequel l'action de Dieu s'est révélée sensible, indéniable, éclatante.

armi les hommages que la société humaine peut rendre à l'un de ses membres, le plus grand sans contredit et le seul divin, c'est le culte. On désigne par ce mot un honneur religieux décerné à un être intelligent dans lequel l'action de Dieu s'est révélée sensible, indéniable, éclatante. « En vérité, je ne saurais me garder contre de telles effusions si Dieu même ne me gardait. »

« En vérité, je ne saurais me garder contre de telles effusions si Dieu même ne me gardait. » honora de son passage : le thème de son discours était la sainteté de l'héroïne dévoilée par sa vie entière.

honora de son passage : le thème de son discours était la sainteté de l'héroïne dévoilée par sa vie entière.

En quoi le stress chronique peut-il influer sur notre système immunitaire ? Et comment cultiver les émotions positives qui vont nous rendre plus résilients et résistants ? Les réponses de Nathalie Rapoport-Hubschman, médecin, psychologue et psychothérapeute. Lu sur le site du périodique « La Vie » :

En quoi le stress chronique peut-il influer sur notre système immunitaire ? Et comment cultiver les émotions positives qui vont nous rendre plus résilients et résistants ? Les réponses de Nathalie Rapoport-Hubschman, médecin, psychologue et psychothérapeute. Lu sur le site du périodique « La Vie » :