BELGICATHO - Page 1566

-

Belgique : quand une jeune femme de 24 ans en excellente santé va être euthanasiée

La Belgique est en train de devenir folle. Et ceux qui prévenaient, lorsqu’elle adoptait l’une des premières lois d’euthanasie au monde, qu’elle s’engageait sur une pente glissante qui l’enfonce de plus en plus loin dans l’horreur voient leurs avertissements confirmés. La dernière histoire en date est contée par De Morgen, qui a rencontré « Laura », 24 ans, candidate à l’euthanasie. Elle est en excellente santé physique. De nombreux amis l’entourent. Elle apprécie de sortir – au théâtre notamment – et elle aime le bon café. Sa vie prendra fin cet été. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas envie de vivre. Les dépressions la tourmentent : depuis trop longtemps, elle s’imagine que « vivre, ce n’est pas son truc ».L’histoire de la jeune femme est terrible. Elle naît dans une famille qui éclatera du fait de la violence et de l’alcoolisme de son père : la séparation s’imposera en raison du dangercet la petite passera beaucoup de temps chez ses grands-parents maternels, qui lui offrent sécurité, affection, structure. Malgré tout, dès la grande section, elle se demande se qu’elle fait sur terre. A six ans, elle rêve de se tuer. C’est le début d’un long tunnel, qui passera par l’automutilation, l’incompréhension, les souffrances.Laura a besoin de croire que ce n’est pas son enfance chaotique qui lui a donné ce désir d’autodestruction : « Même si elle a contribué à ma souffrance, je suis convaincue que j’aurais eu ce désir de mort si j’avais grandi dans une famille tranquille et stable. Je n’ai tout simplement jamais voulu vivre. »Après une scolarité difficile, marqué par les comportements autodestructeurs dont la gravité n’a pas frappé les responsables de l’école, « Laura » se lance dans le théâtre, emménage avec une amie : « J’avais tout en fait : un appartement sympa, une passion amoureuse très agréable, j’étais occupée à plein temps par le théâtre ». La voilà donc au sein d’une relation homosexuelle qu’elle lâche après s’être disputée avec son amie en raison de sa dépression.A ce moment-là un psychiatre la met au défi de se faire interner, en abandonnant le théâtre. Elle se laisse convaincre et découvre une vie « lourde » : ses automutilations augmentent en intensité, elle se frappe contre les murs. Elle a l’impression d’abriter un monstre qui cherche à s’échapper de son corps. L’agressivité, la colère, la douleur ne sont en rien soignés par les psychiatres et Laura est une patiente si difficile qu’elle est régulièrement renvoyée chez elle pour que le personnel puisse souffler.C’est à l’asile psychiatrique qu’elle rencontre « Sarah », qui organise précisément sa propre euthanasie. « Laura » est séduite : les deux femmes parlent de la mort et elle décide de réclamer elle aussi une piqûre mortelle.Entre la demande et l’exécution, il faut compter entre un an et dix-huit mois. Laura l’a faite ; l’échéance est pour l’été. Il lui a fallu d’abord acquérir la conviction – à l’aide de sa thérapie – que son enfance n’était pas la cause de ses souffrances, mais quelque chose qu’elle porte en elle.Poignant récit… Abîmée par la vie, par la désespérance qui la hante, par on ne sait quelles thérapies et autres pédagogies qui ont peut-être aggravé sa situation. Laura ne se supporte pas… Elle souffre d’un mal de notre temps, lié à l’identité et à l’être.Trois médecins ont décidé qu’elle souffrait de manière insupportable et qu’elle doit pouvoir mourir.A l’heure actuelle, Laura s’efforce d’offrir à ses proches – sa mère, ses grands-parents – le plus de présence possible. Et elle organise tout : sa mort dans le studio où elle passe deux jours par semaine, ses funérailles… « Je trouve cela agréable d’y penser. » Elle prépare ses dernières paroles.Voilà où mène l’autonomie du patient, poussée à l’extrême.Voilà où mène la faillite d’un système qui ne sait plus donner de raisons de vivre. -

« Laudato si « : réponses pertinentes à quelques questions impertinentes

Un entretien de Giuseppe Rusconi avec Mgr Toso sur le site www.rossoporpora.org traduit et reproduit par « Benoit et moi.fr » :

Un entretien de Giuseppe Rusconi avec Mgr Toso sur le site www.rossoporpora.org traduit et reproduit par « Benoit et moi.fr » :« - Monseigneur Toso, vous êtes aujourd'hui évêque de Faenza-Modigliana, mais de 2003 à 2009 vous avez été recteur de l'Université Pontificale Salésienne et, de 2009 jusqu'à il y a quelques mois, secrétaire du Conseil Pontifical "Justice et Paix", le dicastère précisément qui a travaillé à l'élaboration de la première ébauche du document magistral. Vous êtes donc bien placé pour parler d'une encyclique qui est définie "écologique" par diverses parties….

« Oui, la définition doit toutefois être entendue dans le sens qu'elle situe la crise environnementale au centre de la question sociale, une crise complexe, qui ne se limite pas aux problèmes de l'environnement séparés d'autres problèmes importants concernant plus spécifiquement l'écologie humaine. Cette encyclique met essentiellement en évidence que la question sociale est caractérisée par la sauvegarde de l'environnement et souligne toutefois que la sauvegarde de l'humanité est urgente elle aussi. En d'autres termes, nous sommes en face d'une question écologique globale qui postule comme solution une écologie intégrale…

- Expliquez-nous comment se traduit concrètement cet "intégrale"…

« Comme je viens de le dire, la crise écologique que nous vivons aujourd'hui ne concerne pas uniquement les aspects strictement environnementaux, qui ont trait à la garde de la Création et des espèces, aux changements climatiques, aux ressources et aux énergies renouvelables, mais aussi les aspects culturels, anthropologiques, éthiques, religieux liés au développement de l'existence humaine. À cette crise il faut répondre par la promotion d'une écologie intégrale, qui ne s'étend et ne se concrétise pas uniquement sur le plan de la protection du milieu naturel, des espèces animales et végétales, de la lutte contre le réchauffement du climat, du refus de l'utilisation sans discrimination ni limite des ressources naturelles, mais aussi sur le plan de la conversion écologique, du changement des styles de vie, de la protection des milieux urbains, des rapports sociaux, de l'éducation.

- Si pour certains l'encyclique semble avoir dans certains de ses passages un souffle essentiellement "péroniste" (un air que François a respiré dans son jeune âge), elle apparait souvent, selon l'avis d'autres, comme un manifeste du parti écologiste universel (bien qu'avec des différences considérables en matière de droit à la vie, par exemple), adressée toutefois plus ad extra que ad intra…

« En effet, l'encyclique, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, a un aspect différent de celui de la première ébauche, qui prévoyait une longue introduction de caractère théologique, liturgie et sacramentel, spirituel… Si l'orientation initiale était restée, l'encyclique se serait adressée plus immédiatement au monde catholique. Le Pape François a préféré au contraire changer cette orientation, déplaçant au centre et à la fin la partie "théologique", ainsi que celle relative à la spiritualité et à l'éducation. De cette manière il a "restructuré" le matériel mis à sa disposition, l'exposant selon une méthode d'analyse et de discernement, impliquant la considération de la situation, sa propre évaluation et la préfiguration d'indications pratiques de lancement de la solution des problèmes. Il a ainsi voulu impliquer le plus grand nombre de lecteurs, même les non-croyants, dans un raisonnement largement partageable par tout le monde.Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Idées, Livres - Publications, Sciences, Société -

Lunch débat avec Francis Delpérée à l’Ulg le 24 juin 2015 : Quelle place pour la famille dans la Constitution ?

A l’Université de Liège, le mercredi 24 juin 2015 à 18h00 :

Quelle place pour la famille dans la Constitution ?

Lunch-débat animé par le Baron Francis Delpérée

Le juriste d’aujourd’hui a envie de dire « Familles, je ne vous reconnais plus.Les figures d’antan et les familles de Balzac ont, pour une part, disparu. Elles se démultiplient en même temps que leurs contours se brouillent. D’où cette première question qui brûle les lèvres: qu’est la famille devenue — que j’avais de si près tenue et tant aimée, aurait dit Villon — ? Comment l’identifier à l’heure actuelle ? Comment, au juste, la composer ? Que dit, aujourd’hui, la Constitution de la famille? Que devrait-elle dire demain?

De manière concrète, quelles dispositions constitutionnelles y aurait-il lieu de proposer au cours de la présente législature ?

Le Groupe éthique sociale et l’Union des étudiants catholiques de Liège organisent sur ce thème le lunch débat qui clôture leur cycle de rencontres 2014-2015 consacré à la famille. La manifestation sera animée par le baron Francis Delpérée, professeur émérite à l’université catholique de Louvain, membre de l’académie royale de Belgique et membre de la chambre des représentants. Elle aura lieu le mercredi 24 juin prochain à 18 heures à l’Université de Liège, bâtiment du Rectorat , Place du XX août 7, (salle des professeurs, 1er étage), 4000 Liège. En raison de travaux en cours place du XX août, l’accès au bâtiment se fait par la place Cockerill (parcours fléché).

Participation aux frais : 10 € (à régler sur place); 2 € pour les étudiants

Inscription nécessaire trois jours ouvrables à l’avance (samedi 20 juin 2015) :

soit par téléphone : 04 344 10 89

soit par email : info@ethiquesociale.org

soit via notre site internet:http://www.ethiquesociale.org/conference/quelle-place-pour-la-famille-dans-la-constitution/

-

L’Eglise cambodgienne ouvre le procès en béatification de 35 martyrs morts sous Pol Pot

Lu sur le site d'Eglises d'Asie :

Alors que le pape François vient de signer le décret ouvrant la voie à la béatification de 17 martyrs de l’Eglise du Laos, les responsables de l’Eglise catholique au Cambodge lancent le processus qui devrait aboutir à la béatification de 35 martyrs, exécutés ou morts de faim et d’épuisement sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges, au pouvoir entre 1975 et 1979. Si la démarche aboutit, ce sera une première pour le Cambodge, pays qui, à ce jour, ne compte pas de bienheureux et de saints reconnus par l’Eglise.

Pour Mgr Olivier Schmitthaeusler, 44 ans, vicaire apostolique de Phnom Penh, et les évêques des deux autres circonscriptions ecclésiastiques du Cambodge, c’est l’aboutissement d’une démarche entreprise il y a quinze ans, lorsqu’en l’an 2000, en réponse à l’appel du pape Jean-Paul II de faire mémoire des martyrs et de tous ceux qui avaient souffert pour leur foi au cours du XXe siècle (1), un mémorial dédié aux martyrs du Cambodge avait été inauguré à Taing Kauk (Tang Kok), bourgade rurale chère au cœur de la petite communauté des chrétiens de ce pays.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Persécutions antichrétiennes, Politique, Témoignages

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Persécutions antichrétiennes, Politique, Témoignages -

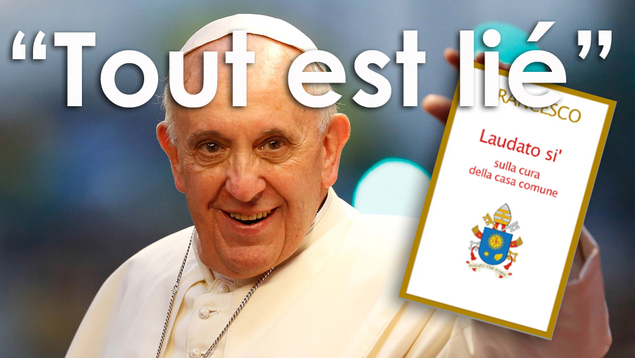

Laudato si : quand tout est lié...

Laudato si : « Tout est lié »

« Tout est lié », tel aurait pu être le titre de l’encyclique Laudato si du pape François, signée ce 18 juin 2015. Cette expression est citée une dizaine de fois [1] ! Les commentateurs retiennent un certain nombre de recommandations et d’appels dans l’air du temps à « changer de direction » (n. 163) en matière de relation avec l’environnement. Est-ce l’essentiel ? Le pape François appelle à la conversion intégrale, pas au changement de programme : l’Église, dit-il, n’a pas vocation à être « un substitut à la politique ». L’essentiel est à rechercher dans les clés doctrinales de ce document magistériel, au contenu plus théologique, spirituel et moral qu’économique ou politique. Oui, ce texte engage, mais pas à la marge, car « tout est lié ».

1/ L’état de la maison

2/ Mieux comprendre l’anthropocentrisme chrétien

3/ Une anthropologie de la relation

4/ IV- Mise en perspective : une lumière eschatologiqueLien permanent Catégories : Actualité, Culture, Doctrine Sociale, Eglise, environnement, Ethique, Foi, Livres - Publications, Politique, Santé, Société, Solidarité -

France : des églises pour devenir des mosquées ?

De l'abbé Amar sur Padreblog :

FAUTE DE MOSQUÉES : DES ÉGLISES ?

Des églises vides pour servir… au culte musulman. C’est l’idée très sérieusement tenue sur Europe 1 par M. Dalil Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris, au micro de Jean-Pierre Elkabbach.

Le sujet est douloureux et sensible. Il y a effectivement de nombreuses églises vides en France, signe qu’il existe des endroits où il n’y a plus de chrétiens. A dire vrai, et à cause de l’exode rural d’après 1945, au cœur de beaucoup de villages et de hameaux de l’Hexagone, il ne manque pas que des chrétiens : il manque aussi des habitants !

Aspect symbolique

Le fait qu’une église devienne une mosquée serait évidemment un symbole fort. Il sonnerait en quelque sorte la « victoire » du croissant sur la croix, une perte d’influence de l’Eglise sur des terres considérées jusque-là comme des zones de culture chrétienne. Par son histoire et son attraction dans le monde arabe, la France apparaîtrait alors comme une terre idéale de conquête.

A vrai dire, des précédents existent déjà : à Istanbul en Turquie, les touristes affluent pour visiter le musée de la basilique Sainte-Sophie, qui a d’abord été une église puis une mosquée. A Damas, la grande (et magnifique) mosquée des Omeyyades a été construite en récupérant puis en agrandissant un sanctuaire dédié à saint Jean-Baptiste.

Mais l’impression est sensiblement la même lorsqu’une commune (tous les sanctuaires construits avant 1905 leur appartiennent) ordonne la destruction pure et simple d’une église. Les réseaux sociaux s’en émeuvent à juste titre en relayant de tristes images de vitraux et de voûtes en train d’être démolies. Sous les coups de la pelleteuse, c’est une partie de notre patrimoine et de notre identité qui s’en va. L’incendie récent de la basilique Saint-Donatien à Nantes l’a manifesté de façon assez sensible : une église, c’est un lieu de repère et de mémoire pour beaucoup, croyants ou non-croyants. Un lieu où des baptêmes et des communions ont été célébrés, où des parents se sont mariés, où des proches ont été enterrés… Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces édifices. Et si les propos de M. Boubakeur peuvent nous choquer, ils peuvent aussi, doivent aussi, nous réveiller. Car notre infidélité est plus choquante encore. Si les Français tiennent à leurs églises, il faudrait qu’ils en reprennent le chemin et croisent également sur leur route des chrétiens authentiques et courageux.

Interroger l’Islam

Dalil Boubakeur semble quelque peu provocateur… Du coup, qu’on me permette de l’interroger ! A quand, la construction d’églises dans la péninsule arabique pour les 3,2 millions de chrétiens qui y travaillent ? Le 29 juin 1995, on inaugurait la grande mosquée de Rome. Un représentant du Vatican y assistait et soulignait, avec un brin d’humour, le signe prophétique auquel il assistait : une mosquée à Rome aujourd’hui, cela voudrait-il dire qu’on pourra bientôt construire une cathédrale à La Mecque ?

C’est le souhait de la réciprocité, un vœu du pape François dans son encyclique Evangelii Gaudium (novembre 2013) : « je prie et implore humblement ces pays [de tradition islamique] pour qu’ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre leur foi, prenant en compte la liberté dont les croyants de l’Islam jouissent dans les pays occidentaux » (EG §253).

Allons plus loin encore. Il faut acter que beaucoup de mosquées sont exiguës et que les besoins en salles de prière ont augmenté. Le gouvernement et les communes se sont attelées à cette question, en cherchant à construire. En dix ans, le nombre de lieux de culte est passé de 1545 à 2390 (source : trouvetamosquee.fr), non sans poser d’ailleurs un autre problème : celui du financement parfois très occulte de ces lieux.

Au-delà de cet effet réel, il faut dénoncer un effet médiatique. Les musulmans ne se rassemblent en effet qu’une seule fois, pour un office unique. Nous autres, chrétiens, nous multiplions les célébrations. Entre nous soit dit, cette solution éviterait aux musulmans de prier dans la rue. Dans ma paroisse, il y a six messes chaque dimanche. En Pologne ou aux Philippines, il y en a quasiment une par heure… Le soir du 24 décembre, il n’est pas rare d’avoir cinq ou six veillées de Noël.

Lorsqu’on l’interroge sur ses besoins, l’archevêque de Bamako au Mali – un pays à majorité musulmane – répond que sa cathédrale est trop petite. Il sait qu’en Occident, on vend des églises et des chapelles. « Donnez-moi le produit de la vente d’une église pour que j’agrandisse ma cathédrale » dit-il. Mais il s’empresse d’ajouter : « ne vendez pas trop et trop vite ; dans cinquante ans, vos descendants vous reprocheront d’avoir dilapidé leur héritage ». Entretenons la mémoire de notre pays : elle est le garant de l’avenir et entretient l’espérance !

-

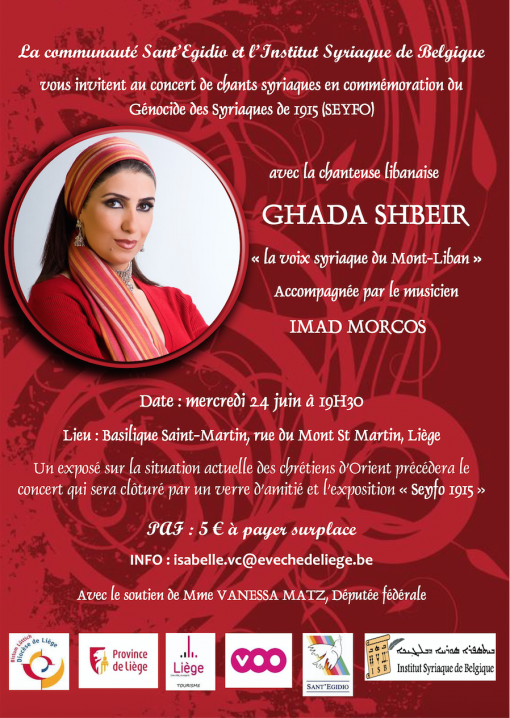

Liège, 24 juin : concert pour commémorer le génocide des Syriaques en 1915

-

Vous euthanasier sans demander votre avis ? Bienvenue en Belgique !

De Joseph Junker sur Figaro Vox (lefigaro.fr) :

L'euthanasie sans demander votre avis? Bienvenue en Belgique!

FIGAROVOX/TRIBUNE - Un article du Daily-Mail alerte sur l'inquiétant manque de contrôle des pratiques d'euthanasie en Belgique. Un constat que partage Joseph Junker qui souligne l'impunité de certains de ces actes infligés sans le consentement des victimes.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le contrôle de la pratique de l'euthanasie en Belgique n'en finit pas de faire parler de lui à l'étranger, et pas en bien.

Samedi dernier encore, le grand quotidien populaire britannique Daily-Mail (second tirage du royaume) publie un article dévastateur à ce sujet, alors que le débat sur l'euthanasie fait rage des deux côtés de la Manche. La raison? La publication par le très sérieux Journal of medical ethics d'un non moins sérieux rapport académique sur la pratique de l'euthanasie en Belgique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses conclusions sont pour le moins inquiétantes pour les ressortissants du plat pays. Son auteur, le professeur Raphaël Cohen-Almagor de l'université de Hull ne mâche pas ses mots: «Les citoyens belges devraient être conscients de la situation actuelle, et savoir que leur vie peut en arriver au point où des médecins pensent qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, et décider de mettre le patient à mort en l'absence de volonté contraire explicite». Un peu plus loin, le rapport gratifie la Belgique d'un assassin: «les barrières de sécurité prévues par la loi sont inadéquates et insuffisantes», tandis qu'un opposant à la loi ajoute: "Ceci démontre, si les faits exposés sont corrects, que l'euthanasie en Belgique et ailleurs est complètement hors de contrôle et cela explique pourquoi je m'opposerai aux propositions de lois déposées au parlement britannique».

Mais ces faits sont-ils corrects? Ce rapport scientifique n'est-il pas un peu alarmiste? L'euthanasie est-elle vraiment hors de contrôle en Belgique alors que ce pays vient de l'élargir aux mineurs? Une telle dérive, des euthanasies non-consenties seraient-elles donc possibles bien qu'un cadre légal existe pour indiquer précisément ce qui est permis et ce qui ne l'est pas?

Des affirmations en deçà de la réalité

Quand on creuse un peu la question, on est effaré de constater que ces affirmations ne sont pas seulement exactes, elles sont même en deçà de la réalité: ces euthanasies non-demandées seraient non seulement possibles en Belgique, mais elles ne seront tout simplement pas poursuivies et sont même revendiquées sans équivoque et impunément par leurs partisans comme la chose la plus normale du monde.

En février 2014, le professeur Jean-Louis Vincent, de la société de soins intensifs belge, publiait deux articles dans une revue scientifique et dans un quotidien belge de référence. Lequel article contient la phrase suivante au sujet de patients incapables d'exprimer leur volonté: « l'euthanasie non demandée dépasse très largement les quelques mille cas d'euthanasie qui sont enregistrés par an en Belgique. Soyons clair, il ne s'agit pas d'empêcher toute douleur (…) mais bien d'administrer des doses importantes de calmants pour précipiter la mort lorsque la qualité de vie est devenue insuffisante (…) ces interventions actives ne sont rapportées à aucune commission».

Il y a pourtant une différence fondamentale que semble ignorer le Pr. Vincent. Laisser mourir un patient en cessant l'acharnement thérapeutique ou commencer une sédation palliative (par exemple) ayant pour but de soulager la douleur et pour effet secondaire d'hâter la mort, ce sont des soins palliatifs. Administrer une dose létale de calmants avec l'intention délibérée de mettre fin à la vie, c'est l'acte qui constitue la ligne blanche entre soins palliatifs et euthanasie. Une frontière claire qui est expliquée et défendue (avec raison) dans maints séminaires de soins palliatifs, et dont le franchissement implique en Belgique le respect d'un certain nombre d'obligations légales, dont le consentement du patient et la déclaration de l'acte.

Or, résumons le contenu correspondant de ces 2 interventions du Pr Vincent en quelques mots: des euthanasies actives sont pratiquées en Belgique à l'initiative de «l'équipe soignante», sans qu'elles n'aient été décidées ni demandées par le patient voire même par sa famille (à laquelle on octroie cependant le droit d'être consulté). Tout cela sans même que cela puisse être justifié par un quelconque inconfort du patient! Qui, comment et combien, nous ne le saurons jamais car ces pratiques ne sont pas déclarées, pas contrôlées et donc encore moins encadrées.

Des contrôleurs militants et complices

Loin de vouloir remettre de l'ordre dans ces pratiques pourtant clairement illégales, la présidente de la commission de contrôle de l'euthanasie Mme Herremans (qui préside également l'ADMD, le principal lobby pro-euthanasie) s'en fait même le défenseur en allant témoigner en leur faveur en France au procès du Dr Bonnemaison. Les faits reprochés à ce médecin tombent pourtant tant en Belgique qu'en France sous le coup de la loi pénale! Or, au cours de ce procès, Mme Herremans n'hésite pas à affirmer que s'il fallait en Belgique juger tous les docteurs Bonnemaison, les cours d'assise seraient pleines. S'exprime-t-elle en tant que présidente de la commission de contrôle ou de l'ADMD? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'elle tient un langage militant et sans équivoque, n'hésitant pas à taxer ses contradicteurs «d'intégrisme puant», à militer en faveur de l'élargissement de la loi et à promouvoir à travers son mandat un interprétation toujours plus souple des conditions de mise en œuvre de l'euthanasie.

Un autre membre proéminent de l'ADMD belge, le Dr Lossignol, avoue quant à lui «outrepasser l'avis des familles» quand le «dialogue est impossible». Comprenez quand la famille n'est pas d'accord. Quant au patient inconscient, «tout est fait pour son bien», ce qui est une manière de dire que sous réserve de bons sentiments, son absence de consentement importe peu.

Le mythe du contrôle de l'euthanasie

On ne peut hélas que donner raison à Mme Herremans sur son affirmation, puisque suivant un rapport de l'observatoire français de la fin de vie, 1,8% des décès belges meurent d'une euthanasie qu'ils n'ont pas demandée, contre 0,6% en France (où l'euthanasie est interdite). Le 7 avril 2012, Wim Distelmans, Président néerlandophone (et pro-euthanasie) de la commission de contrôle tentait d'expliquer pourquoi très peu d'euthanasies sont déclarées à la commission de contrôle du côté francophone (alors que c'est une obligation légale et que c'est indispensable pour en assurer le contrôle). Dans un grand quotidien francophone, il déclarait: «Les médecins disposent pourtant de la possibilité de faire légalement aujourd'hui ce qu'ils devaient faire clandestinement hier! Dans près de la moitié des cas, ils préfèrent la clandestinité.»

De tous ces échanges il faut retenir cette conclusion tout à fait horrifiante: l'euthanasie sans consentement du patient (juridiquement un meurtre donc) est possible en Belgique. Pire encore, elle se fait sous le radar, et une suspicion pèse sur les personnes chargées de contrôler la loi. Loin de la faire respecter, elles semblent encourager ces pratiques, et on a du mal à se détacher de la désagréable impression qu'elles évitent soigneusement qu'elles ne soient poursuivies. En plus de 10 ans, pas un seul de ces cas n'a été transmis au parquet, alors qu'un décès sur 60 serait la conséquence d'une euthanasie non demandée. Dans ce pays, l'encadrement de l'euthanasie s'est avéré une chimère dangereuse et, laissez-moi vous l'avouer franchement, j'ai peur.

-

Publication de l'encyclique "LAUDATO SI"

LETTRE ENCYCLIQUE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS

LETTRE ENCYCLIQUE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE

1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».[1]

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure.

Lien permanent Catégories : Actualité, Doctrine Sociale, Eglise, environnement, Ethique, Foi, International, Politique, Société, Solidarité -

« Apprendre à aimer Jésus, qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour... »

RENDRE AMOUR POUR AMOUR : UNE SPIRITUALITE DU COEUR DE JESUS

Joël GUIBERT

(source) « Apprendre à aimer Jésus, qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour... » Sainte Marguerite-Marie (1647-1690) résume parfaitement toute la spiritualité du Sacré-Cœur : répondre à l'amour infini de Dieu par l'amour.

Loin d'être dépassé, sentimental ou doloriste, le culte du Cœur de Jésus est l'assise sur laquelle peut s'irriguer toute action d'évangélisation, nourrissant le cœur des croyants et leur permettant de déployer toutes les potentialités de leur baptême.

Oui, ce culte, encore à l'aube de son rayonnement, demandé par le Christ à sainte Marguerite-Marie, à la religieuse polonaise sainte Faustine (1905-1938), à Conchita (1862-1937) et à d'autres saints, est central, puisqu'il rassemble en lui-même les grands mystères de la foi, et décisif, puisque l'homme peut répondre aux avances amoureuses de Dieu.

L'auteur fait découvrir avec pédagogie et simplicité les trésors du Cœur de Dieu, balayant tiédeur et incompréhensions de la foi (comment Dieu a pu envoyer son fils souffrir sur la terre, comment il est justice et miséricorde, comment il a pu aimer des êtres non encore nés, etc.). Tout baptisé prend alors conscience de sa mission sublime - soulager le Cœur douloureux de Jésus - et de la force de la consécration aux deux Cœurs unis de Jésus et de Marie.

C'est donc une école de vie intérieure extraordinaire qui nous est proposée ici, non pas réservée aux saints, et d'autant plus importante aujourd'hui qu'elle est le moyen que Dieu propose face à la violence et au péché qui étendent, plus que jamais, leur emprise sur le monde.

L'auteur Le père Joël Guibert, auteur entre autres de Renaître d'en haut et de L'art d'être libre (éd. de l'Emmanuel), est prêtre du diocèse de Nantes. Après avoir été curé de paroisse, il est désormais détaché par son évêque pour la prédication de retraites.Extraits en ligne ICI

Le père Joël Guibert, auteur entre autres de Renaître d'en haut et de L'art d'être libre (éd. de l'Emmanuel), est prêtre du diocèse de Nantes. Après avoir été curé de paroisse, il est désormais détaché par son évêque pour la prédication de retraites.Extraits en ligne ICI -

Mgr Bonny sera le délégué de la conférence des évêques de Belgique au prochain synode

Communiqué de presse :

Le bulletin de presse du Saint Siège annonce ce 16 juin 2015 l’agréation de Mgr. Johan Bonny, évêque d’Anvers comme Père Synodal, délégué par la conférence des évêques de Belgique.

Mgr. Van Looy, évêque de Gand, est nommé membre suppléant.

Le Synode Ordinaire de la famille se déroulera à Rome du 4 au 25 octobre 2015.

La synthèse des réponses reçues au questionnaire du Secrétariat du Synode sera disponible sur les sites info.catho.be et Kerknet.be.

Note de Belgicatho : déduire de cette désignation que Mgr Bonny sera le prochain archevêque de Malines-Bruxelles comme le faisait hier un journaliste - trop enclin à prendre ses désirs pour des réalités - paraît bien hasardeux. C'est à tort, espérons-le, que nous avons réagi trop impulsivement à cette annonce dans une note que nous avons retirée du blog.

-

Les enjeux scientifiques du transhumanisme

Un article de Dominique Lambert, docteur en sciences physiques et en philosophie; professeur à l'Université de Namur et membre de l'Académie Royale de Belgique.

Les enjeux scientifiques du transhumanisme

Transhumanisme : le mot apparaît de plus en plus souvent, mais recouvre des réalités variables, complexes et mouvantes. Qu’en est-il ? S’agit-il de science-fiction ? Cherchons à y voir clair.

Le transhumanisme est un mouvement philosophique et culturel, visant à accroître et dépasser les capacités actuelles, intellectuelles et physiques de l’être humain (considéré comme un stade transitoire d’un processus évolutif). Dans ce but, identifié à un « progrès » de l’épanouissement et du « bien-être » individuel, les défenseurs du transhumanisme se réfèrent à des technologies déjà existantes ou mettent leurs espoirs dans des programmes de recherche scientifiques portés par les universités ou, aux USA, par des agences fédérales comme la NASA (recherche spatiale) ou la DARPA (recherche militaire).

Lire sur didoc.be cet article (paru dans le numéro de mai 2015 de la revue Pastoralia qui consacre un dossier à ce sujet).