En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Communiqué de Presse de Grégor Puppinck, ECLJ (European Centre for Law and Justice) / Affaire Vincent Lambert

Vendredi 5 juin 2015.

La CEDH accepte l’euthanasie de Vincent Lambert

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu aujourd’hui sa décision dans l’affaire Vincent Lambert et autres contre France. Par douze voix contre cinq, la Grande Chambre a jugé qu’un État peut provoquer la mort d’un patient en état de conscience minimale.

La Cour a également refusé aux parents de Vincent Lambert le droit de se plaindre en son nom des traitements inhumains dont il fait l’objet depuis maintenant trois ans, du fait de l’arrêt des soins de kinésithérapie (§112.).

Ainsi, non seulement la Cour a jugé qu’en Europe, on peut à nouveau légalement provoquer la mort d’un patient handicapé qui n’a pas demandé à mourir ; mais en outre, elle dénie à ce patient la protection de la Convention contre les mauvais traitements. En refusant de garantir le droit à la vie et aux soins à Vincent Lambert, la Cour tourne une page dans l’histoire des droits de l’homme en Europe.

Elle réintroduit dans la légalité européenne la possibilité d’euthanasier une personne handicapée, alors même que c’est précisément contre cette idéologie que la Convention européenne des droits de l’homme a été proclamée en 1950.

En 1946, lors des procès de Nuremberg, les médecins qui pratiquaient l’euthanasie des personnes handicapées ont été condamnés. Ces condamnations ont fondé l’éthique médicale contemporaine. En ce sens, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE), dans ses observations récentes, avait clairement confirmé l’interdit éthique de mettre fin à la vie d’un patient.

Aujourd’hui, la « Cour européenne des droits de l’homme en bonne santé » renoue avec une pratique funeste que l’on espérait révolue en Europe. Pour la première fois, la Cour accorde une « certaine marge d’appréciation » aux États dans leurs obligations positives de respecter la vie des personnes, en se fondant notamment sur sa jurisprudence en matière d’avortement (§144.).

Cette décision expose à la « mort légale » des dizaines de milliers de patients qui, en Europe, sont dans la même situation que Vincent Lambert. Le respect de leur droit à la vie n’est plus garanti par la Cour européenne des droits de l’homme.

Comme le soulignent courageusement les cinq juges dissidents : « Nous regrettons que la Cour, avec cet arrêt, ait perdu le droit de porter le titre » de « conscience de l’Europe » qu’elle s’était attribué en 2010 pour son cinquantième anniversaire. La Cour européenne des droits de l’homme transforme une nouvelle fois davantage les droits de l’homme en une idéologie individualiste et utilitariste.

Lire aussi : affaire-vincent-lambert-les-plus-severement-handicapes-ne-sont-plus-proteges

La basilique Saint-Martin, berceau de la Fête-Dieu, était comble en ce beau jeudi ensoleillé. Le bon peuple liégeois semble heureux de renouer avec cette célébration qui était jadis un des grands temps forts de la dévotion populaire dans la Cité Ardente. Mgr Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Harpigny, évêque de Tournai et Mgr Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, avaient rejoint leur confrère de Liège, Mgr Delville, pour célébrer cette solennité. Dans son homélie, l'évêque de Liège a retracé les circonstances qui ont amené à l'institution de cette fête en l'honneur de l'Eucharistie, en insistant sur le rôle de la bienheureuse Eve de Saint-Martin, recluse en cette église, amie et confidente de sainte Julienne de Cornillon. Au terme de cette messe fervente, l'assemblée est descendue à travers les rues de la cité jusqu'à la cathédrale en faisant escorte au Saint-Sacrement porté à tour de rôle par les évêques présents. Une délégation venue de Maestricht portait fièrement le buste reliquaire de saint Lambert, évêque de cette cité mosane dont le martyre est à l'origine de la ville de Liège.

La procession quitte la basilique Saint-Martin

Le buste de Saint-Lambert porté par la délégation venue de Maastricht

La foule descend le Mont Saint-Martin

Mgr Léonard reçoit le Saint-Sacrement

Arrêt devant l'Opéra; Mgr Harpigny va donner la bénédiction.

Station en Vinâve d'Ile

Dernière bénédiction donnée à la cathédrale Saint-Paul par Mgr Delville, évêque de Liège

Courir aux périphéries pour « dialoguer » semble souvent être la seule idée et le seul programme des activistes qui peuplent les comités Théodule de l’Eglise postconciliaire. Pour quoi faire et pour quels résultats ? L’hebdomadaire « Famille chrétienne » a posé la question à Mgr Khaled Akasheh, évêque jordanien et secrétaire de la commission pour les rapports avec l’islam au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux :

"Quelles sont les conditions d’un dialogue interreligieux fécond ?

Le dialogue interreligieux n’est fécond que si l’on respecte la vérité objective sur soi-même et celui avec lequel on dialogue. Mais si l’on se met à dire des mensonges, ou à en rester aux « salamalecs », et aux embrassades, alors c’est une perte de temps, et cela peut même être dangereux. Ce n’est que si l’on témoigne de la vérité dans la charité que le dialogue est au service du règne de Dieu.

Il faut aussi beaucoup de précision théologique, notamment dans les termes que l’on emploie. Le cardinal Tauran dit souvent que tous les mots que nous avons en commun avec les musulmans sont des « pièges ». En effet, chrétiens et musulmans croient à la vie éternelle, mais d’une manière très différente. C’est la même chose pour le « Dieu unique », le mot est le même, mais la réalité est très différente : pour les musulmans, c’est uniquement un Seigneur alors que pour nous il est un Père. Ainsi, un évêque ne peut pas parler de l’islam comme d’une « religion céleste », ou parler du« sacré Coran », sinon, il n’est pas fidèle à la théologie chrétienne. Comme dit aussi le cardinal Tauran, on ne dialogue pas à partir d’ambiguïtés.

Nous devons par ailleurs accepter la revendication de vérité de chacun des interlocuteurs. Je dis donc aux musulmans : « Nous n’avons rien contre vous, ni contre le Coran ou Mahomet. Mais nous sommes dans la même situation que vous : pouvez-vous accepter une révélation postérieure à celle de Mahomet ? Non ! Et bien c’est la même chose pour nous, accepter l’origine divine de votre religion comme vous le revendiquez, ce serait mentir, ou ne pas connaître la théologie chrétienne ».

Alors que cette grande figure du clergé belge est si peu évoquée à l'occasion des commémorations du centième anniversaire de la Grande Guerre, on s'en souvient fort heureusement Outre-Atlantique; traduit sur France Catholique :

Traduit par Bernadette Cosyn

Par Anthony Esolen

Alors que j’écris ces mots, les chrétiens sont massacrés par milliers au Moyen-Orient. Une image est restée gravée dans ma mémoire . Un groupe de garçons d’environ 10 ans attend l’horreur aux mains de leurs ravisseurs pour avoir refusé de renoncer à leur foi chrétienne. L’un des garçon assis au premier plan, beau et sombre, regarde droit dans la caméra, sa mâchoire crispée révèle sa défiance.

Il a un corps d’enfant mais une âme d’adulte. Je doute qu’il soit encore vivant. Si je connaissais son nom, je le prierais d’intercéder pour moi. Mais je peux peut-être le faire quand même. Je pourrais l’appeler Sanctus Ignotus : Saint Anonyme, le saint que personne ne connaît, dont personne ne se soucie. Si je devais lui attribuer un nom, ce serait Léoninus, Jeune Lion.

J’ouvre l’un de mes albums reliés de The Century [1], celui sur la terrible année de guerre 1918. Il est difficile de décrire The Century aux gens habitués au Cosmopolitan, à Newsweek ou à TV Guide. On peut avoir un aperçu de sa teneur en considérant ces mots, tirés du texte « Le bon pasteur de Malines » :

« Si Albert de Belgique, le prince chevaleresque dont le royaume consiste maintenant en quelques arpents de dunes de sable et quelques tranchées sanguinolentes, a été le Léonidas de son pays martyr, le cardinal Mercier a été son Hildebrand [2]. Albert a doté l’histoire et le charme romantique de son pays du glamour d’un autre Thermopyles ; le cardinal belge a remémoré au monde ces jours où un simple moine, élevé au trône des pécheurs, a affronté un autre empereur d’Allemagne et fait retentir à ses oreilles les mots qui font trembler jusqu’aux tyrans. »

Cela pour décrire Désiré Félicien François Joseph Mercier, le grand philosophe, archevêque de Malines et primat de Belgique.

Lu sur figarovox (lefigaro.fr):

« Le vagin de la reine» à Versailles : profanation de la mémoire et spéculation financière

«Le vagin de la reine qui prend le pouvoir» à Versailles, une installation de Anish Kapoor

FIGAROVOX/HUMEUR - Christian Combaz feint de s'interroger sur l'intérêt que peut revêtir une installation contemporaine défigurant le parc de Versailles et surnommée par l'artiste «le vagin de la Reine». Il nous rappelle qu'il y a beaucoup d'argent derrière ce genre d'opérations.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, «Votre serviteur», vient de paraître chez Flammarion. Lire également ses chroniques sur son blog.

L'irruption de l'art contemporain dans la sphère publique nous est présentée comme une telle nécessité qu'il doit bien y avoir une raison, se dit-on à chaque fois qu'une structure gonflable, textile,métallique, défigure un haut lieu touristique. Chaque printemps par exemple le parc de Versailles nous gratifie d'une dizaine d‘installations plus ou moins absurdes dont celle qui fait jaser en ce moment Dirty Corner que l'artiste Anish Kapoor décrit comme «le vagin de la reine qui prend le pouvoir», une espèce de conque, je parle évidemment de l'oeuvre, qu'il définit encore en disant «j'ai eu l'idée de bouleverser l'équilibre et d'inviter le chaos».

Quand, à propos de ces grandes opérations internationales qui coûtent des millions d'euros, on évoque l'offense faite à un certain ordre architectural et historique, quand on parle de profanation de la mémoire, on rend donc compte assez précisément de l'intention de l'artiste. Mais on ne comprendrait pas pourquoi on dépense autant d'argent pour infliger cette épreuve aux visiteurs (qui ont payé une visite normale du parc), s'il n'y avait, derrière, une sournoise et lucrative opération de spéculation financière.

La raison pour laquelle le «vagin de la reine» n'est pas installé sur le parking du centre commercial des Quatre Temps près de la Défense, ni dans les plaines de Seine et Marne, ni sur une piste désaffectée de l'aéroport du Bourget, est que l'artiste doit faire photographier sa gueule de conque en présence du château de Versailles. En somme c'est un gros selfie à dix millions .

Mais on ne comprend toujours pas où est l'intérêt. Ne vous inquiétez pas, l'artiste, ses galeristes, ses sponsors, les compagnies financières qui sont derrière l'opération, eux, ont très bien compris l'intérêt. L'intérêt est de 10 à 20%. La cote d'Anish Kapoor grimpe tous les ans à la faveur de ces opérations publiques. Ensuite, comme ses homologues, il inonde le marché de pièces moins monumentales, que les investisseurs brésiliens ou chinois s'arrachent non à cause de leur valeur très hypothétique, mais parce qu'elles permettent de dégager une plus-value considérable sur quatre à dix ans. L'investissement de départ permettrait d'inférer aisément ce que rapporte, à ses organisateurs, ce schéma de Ponzi mais curieusement on n'en connaît jamais le chiffre. On ne le saura, comme pour Madoff, qu'après l'effondrement de la pyramide.

Du "Bloc-Notes de Mgr René Laurentin" :

Le 18 août 1996, à 19 h, le père Alejandro Pezet célébrait la messe dans l’église qui se trouve dans le centre commercial de sa ville. Après la communion, une femme vint lui dire qu’une hostie dont on s’était débarrassé se trouvait au fond de l’église, elle était souillée. Le prêtre l’a mise dans un petit récipient d’eau et déposa le tout dans le tabernacle.

Le lundi 26 août 1996, 8 jours après, ouvrant le tabernacle, il vit que l’hostie était devenue une substance sanglante et elle avait augmenté de taille.

Il en informa Mgr Jorge Bergoglio qui était alors l’évêque auxiliaire à Buenos Aires.

Celui-ci fit photographier l’Hostie.

Pendant plusieurs années, l’Hostie transformée demeura dans le tabernacle mais dans le plus total secret.

Mgr Bergoglio décida de la faire analyser à New York par le professeur Frédéric ZUGIBA, cardiologue et pathologiste médico-légal réputé. Il détermina que la substance analysée était du véritable sang humain contenant de l’ADN.

Pour ne pas influencer le résultat des examens, le Dr CASTANON n’avait pas indiqué l’origine du prélèvement. Ce fragment avait été prélevé par le Dr CASTANON de Buenos Aires. Le Dr ZUGIBA déclara : « la matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche, près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. Ce muscle fonctionne comme une pompe qui envoie le sang dans tous le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d’inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l’échantillon a été prélevé. J’affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d’un organisme vivant. Ils ont besoin d’un organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l’échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d’autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. »

ARTE : UN DOCUMENTAIRE SANS NUANCE SUR LE RU 486

Un documentaire brouillon qui présente dans un premier temps les étapes controversées de la commercialisation de cette pilule par le laboratoire Roussel-Uclaf, et les oppositions suscitées par la mise sur le marché d’une molécule qu'Etienne Baulieu, le médecin et chercheur qui l’a inventée, qualifie de « remarquable ». Pourtant, l’administration du RU486[1] n’est pas dénuée de risques, elle présente des contre indications et des effets indésirables comme le montre une simple recherche sur le Vidal, le dictionnaire de référence des médicaments.

Le téléspectateur se trouve en fait devant une large entreprise de promotion qui ne laisse aucune place au doute, qui ostracise, ridiculise et décrédibilise d’une façon systématique tous ceux qui pourraient remettre en question le soit disant progrès suscité par cette pilule, et particulièrement les religions.

Le plus étonnant, c’est le peu de femmes qui témoignent et se prononcent en faveur de cette pilule. Seule une allemande, un enfant contre elle dans un porte-bébé, raconte qu’elle a deux enfants : « J’ai choisi ces 2 grossesses en toute conscience ». Elle a avorté deux fois et fait l’éloge de l’avortement médicamenteux : « ça a été mieux, plus simple, comme une perte de sang normale ».Pourtant, une simple recherche sur Internet montre le malaise et le traumatisme de ces femmes qui ont avorté seules et pour qui l’acte aura été beaucoup plus qu’une simple perte de sang normale. Une vidéo est présentée mais arrêtée très vite pour que la femme qui commence à raconter son expérience douloureuse ne puisse pas expliquer les risques réels auxquels elle été confrontée et la souffrance qui ont suivi la prise de médicament. Tout est balayé d’un revers de main.

Etienne Baulieu, dans la blouse blanche du médecin, intervient plusieurs fois. Il explique notamment les intérêts économiques de cette méthode, moins couteuse. Mais les femmes qui avortent chez elles sont souvent victimes de complications qui les obligent à se rendre à l’hôpital. Il regrette qu’on parle de pilule abortive et non pas contragestive. Simple question de sémantique ou volonté de faire passer… la pilule ?

Il semble qu’on soit dans une énorme machinerie qui vise à faire croire qu’avorter n’est pas une atteinte à la vie, comme l’évoque un des médecins engagé dans un centre d’orthogénie. Et le reportage veut faire peur et semble vouloir stimuler un regain de militantisme féministe : est-ce que les droits des femmes durement acquis par des années de lutte ne seraient pas en train d’être remis en question ? Ne serait-on pas juste à la veille de voir revenir les avortements clandestins ? Pourtant, la machine est bien rodée, le propos bien lisse. Et de fait, ne l’est-elle pas trop pour être vraiment crédible ?

Les vrais débats éthiques sont complètement absents. Un passage pose la question du début de la vie humaine : au moment de la fusion entre les deux gamètes ? Quand le fœtus est viable ? A la naissance ? Là encore, le public est noyé.

Enfin, le reportage se termine par cette explication malthusienne : « Depuis les années 60, la population mondiale est passé de 3 à 7 milliards. Sans une écologie démographique et une maîtrise de la fécondité, la préservation de l’environnement, les avancées politiques et économiques seront quasi-impossibles ». Ainsi, il faudrait que certains meurent pour que d’autres vivent confortablement, de préférence les mieux portants, et c’est aux femmes que reviendrait le « privilège » de cet arbitrage.

[1] Le RU486 ou mifépristone a une action anti progestative, en se liant de façon réversible aux récepteurs à la progestérone au niveau de l’endomètre utérin. Elle suspend ainsi l’action de la progestérone, sans laquelle l’embryon ne peut se développer. Il meurt, et se détache de la paroi utérine : c’est un effet « contragestif ». Elle est associée à des prostaglandines pour une efficacité supérieure.

Note Gènéthque

Arte a diffusé le 17 mars dernier un documentaire sur les conséquences de l'IVG (cf. Gènethique vous informe du 18 mars 2015). La chaîne aurait-elle la mémoire courte ?

La Fête-Dieu à Liège ce jeudi 4 juin : célébration et procession

Cette année 2015, la Fête-Dieu ne fait pas l’objet d’un anniversaire comme l’an passé lors des 750 ans de son universalisation dans l’Eglise par le pape Urbain IV en 1264. Cela n’empêche pas de fêter dignement, ce jeudi 4 juin à 19.30 h., le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, à Saint-Martin de Liège, là où la célébration a été célébrée publiquement la première fois vers 1250.

Nous accueillerons cette année l’archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard et son auxiliaire Mgr Jean Kockerols, ainsi que Mgr Aloys Jousten, notre ancien évêque, et Mgr Jérôme Gabangwa, évêque émérite d’Uvira, résidant à Banneux.

Et surtout, nous accueillerons tous les pèlerins du diocèse et d’ailleurs, qui aiment participer à cette fête, dans la célébration et la procession qui suivra.

Consacrer du temps à l’action de grâce (car eucharistie signifie action de grâces !) est vital dans le monde d’aujourd’hui, qui a plus tendance à vivre dans l’indifférence ou le regret que dans la gratitude.

Quant à se mettre en marche, en procession, c’est le symbole d’une Église qui se met en mouvement et qui se découvre comme un peuple en marche ; cela rejoint un message du pape François et nous invite à accomplir une démarche d’avenir et d’espérance. Donc bienvenue à tous !

+Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège

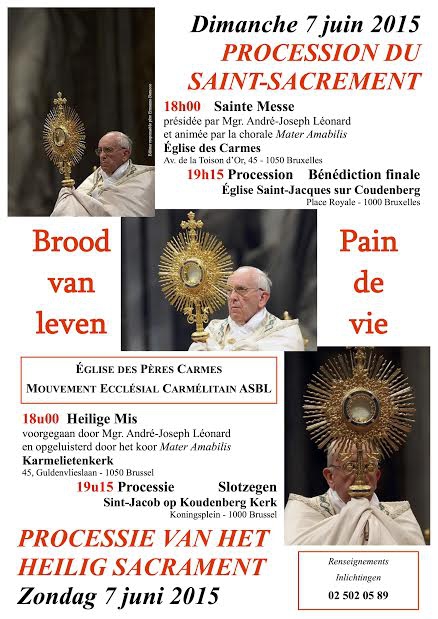

cliquer sur les images pour accéder au dépliant dans un format plus lisible

cliquer sur les images pour accéder au dépliant dans un format plus lisible

Dans cet entretien, Mgr Tony Anatrella décrypte les tenants et aboutissants du vote irlandais sur le "mariage" homosexuel, dans le cadre d'une réflexion plus large sur la famille et alors que l'Eglise prépare le deuxième synode sur la famille.

« Accueillir avec bienveillance et sympathie toutes les personnes, ce que font la plupart des prêtres, est une chose ; mais créer des institutions « matrimoniales » en fonction de leur situation particulière en est une autre », explique Monseigneur Anatrella dans cet entretien à propos du récent vote irlandais. Il fait observer que loin d’être « en retard », la position catholique est « prophétique ».

L’Irlande a accepté par référendum le « mariage » entre personnes de même sexe là où il avait été simplement voté par des parlements nationaux souvent dans l’interrogation d’une majorité de la population. Un phénomène nouveau qui manifeste une accoutumance à ce qui est revendiqué depuis quelques années.Monseigneur Tony Anatrella qui étudie depuis des années la question de l’homosexualité et les revendications des groupes militants, répond aux questions de Zenit pour en mesurer les conséquences.

Monseigneur Tony Anatrella, est psychanalyste et spécialiste en psychiatrie sociale, Consulteur du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil Pontifical pour la Santé, et Expert auprès du Synode sur la Famille en 2014. Il est l’auteur, pour le thème de cette interview, des livres : Le règne de Narcisse – le déni de la différence sexuelle – Éditions Presses de la Renaissance et Mariage en tous genres, Éditions l’Échelle de Jacob.

Zenit – L’Irlande vient d’accepter le mariage entre personnes de même sexe à la suite d’un référendum où 62% des votants ont répondu « oui » ? Est-ce une défaite pour l’Église ?

Monseigneur Tony Anatrella - C’est une défaite pour ce que représente la famille et le sens du mariage qui, lui, exprime l’alliance des sexes ; une institution qui ne concerne pas ceux qui ont un attrait envers les personnes de même sexe. L’alliance se trouve ainsi altérée car le mariage est une institution séculaire créée en extension de la différence sexuelle. C’est un vol des mots et des symboles pour les attribuer à deux semblables qui sont en dehors de la logique de l’alliance conjugale. La « conjugalité » homosexuelle n’existe pas puisque rien ne se conjugue dans ce type de relation qui reste de l’ordre individuel mais ne concerne pas la société. L’homosexualité ne se traite pas au plan social de la même façon qu’elle s’aborde sur le plan individuel dans le sens où elle n’est pas un fondement du lien social. C’est pourquoi nous devrions faire davantage attention au langage que nous utilisons. Il est impertinent de parler de « couple » homosexuel car la notion de couple ne s’applique qu’à un homme et une femme. Les choses doivent être désignées dans ce qu’elles apparaissent en réalité : il est plus juste de parler de « duo » de personnes de même sexe. Malheureusement tout le langage est faussé ce qui empêche d’avoir l’intelligence de la situation.

Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui, comme Syméon, attendaient « la consolation d'Israël » (Lc 2, 25) et qui, comme Anne, attendaient « la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38). Tu vivais en contact intime avec les Saintes Écritures d'Israël, qui parlaient de l'espérance – de la promesse faite à Abraham et à sa descendance (cf. Lc 1, 55). Ainsi nous comprenons la sainte crainte qui t'assaillit quand l'ange du Seigneur entra dans ta maison et te dit que tu mettrais au jour Celui qui était l'espérance d'Israël et l'attente du monde. Par toi, par ton « oui », l'espérance des millénaires devait devenir réalité, entrer dans ce monde et dans son histoire. Toi tu t'es inclinée devant la grandeur de cette mission et tu as dit « oui »: « Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38). Quand remplie d'une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée pour rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de l'histoire. Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat, par les paroles et par le chant tu as répandue dans les siècles, tu connaissais également les affirmations obscures des prophètes sur la souffrance du serviteur de Dieu en ce monde. Sur la naissance dans l'étable de Bethléem brilla la splendeur des anges qui portaient la bonne nouvelle aux bergers, mais en même temps on a par trop fait en ce monde l'expérience de la pauvreté de Dieu. Le vieillard Syméon te parla de l'épée qui transpercerait ton cœur (cf. Lc 2, 35), du signe de contradiction que ton Fils serait dans ce monde. Quand ensuite commença l'activité publique de Jésus, tu as dû te mettre à l'écart, afin que puisse grandir la nouvelle famille, pour la constitution de laquelle Il était venu et qui devait se développer avec l'apport de ceux qui écouteraient et observeraient sa parole (cf. Lc 11, 27s.). Malgré toute la grandeur et la joie des tout débuts de l'activité de Jésus, toi, tu as dû faire, déjà dans la synagogue de Nazareth, l'expérience de la vérité de la parole sur le « signe de contradiction » (cf. Lc 4, 28ss). Ainsi tu as vu le pouvoir grandissant de l'hostilité et du refus qui progressivement allait s'affirmant autour de Jésus jusqu'à l'heure de la croix, où tu devais voir le Sauveur du monde, l'héritier de David, le Fils de Dieu mourir comme quelqu'un qui a échoué, exposé à la risée, parmi les délinquants. Tu as alors accueilli la parole: « Femme, voici ton fils! » (Jn 19, 26). De la croix tu reçus une nouvelle mission. À partir de la croix tu es devenue mère d'une manière nouvelle: mère de tous ceux qui veulent croire en ton Fils Jésus et le suivre. L'épée de douleur transperça ton cœur. L'espérance était-elle morte? Le monde était-il resté définitivement sans lumière, la vie sans but? À cette heure, probablement, au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange, par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation: « Sois sans crainte, Marie! » (Lc 1, 30). Que de fois le Seigneur, ton fils, avait dit la même chose à ses disciples: N'ayez pas peur! Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit: « Ayez confiance: moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). « Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés » (Jn 14, 27). « Sois sans crainte, Marie! » À l'heure de Nazareth l'ange t'avait dit aussi: « Son règne n'aura pas de fin » (Lc 1, 33). Il était peut-être fini avant de commencer ? Non, près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi, qui était aussi, dans l'obscurité du Samedi Saint, certitude de l'espérance, tu es allée à la rencontre du matin de Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'a unie de manière nouvelle aux disciples, appelés à devenir la famille de Jésus par la foi. Ainsi, tu fus au milieu de la communauté des croyants qui, les jours après l'Ascension, priaient d'un seul cœur pour le don du Saint-Esprit (cf. Ac 1, 14) et qui le reçurent au jour de la Pentecôte. Le « règne » de Jésus était différent de ce que les hommes avaient pu imaginer. Ce « règne » commençait à cette heure et n'aurait jamais de fin. Ainsi tu demeures au milieu des disciples comme leur Mère, comme Mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne! Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route!

Benoît XVI, Spe salvi, § 50.