Bertrand Vergely est normalien, agrégé de philosophie et théologien. Professeur en classes de Khâgne et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il vient de publier Obscures Lumières (éd. du Cerf, 2018), essai philosophique décapant qui fait voler en éclat certains des mythes qui entourent le siècle des Lumières, pour en révéler aussi la part d'ombre. Une interview du philosophe par Paul Sugy pour « Figarovox » :

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le philosophe Bertrand Vergely remet en cause dans un essai iconoclaste l'apport des Lumières à la pensée. Non seulement l'humanisme n'est pas, rappelle-t-il, né avec la Révolution, mais d'après lui les Lumières ont institué un impérialisme de la Raison, qui assassine en l'homme ce qu'il a de spirituel.

Dans votre livre, vous semblez voir dans les Lumières une nouvelle religion, dont vous dites que, contrairement à l'idée reçue, elle est bien plus obscurantiste que le christianisme qu'elle a remplacé. Manifestement cette religion n'est pas la vôtre...

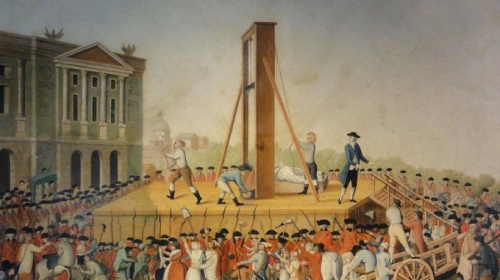

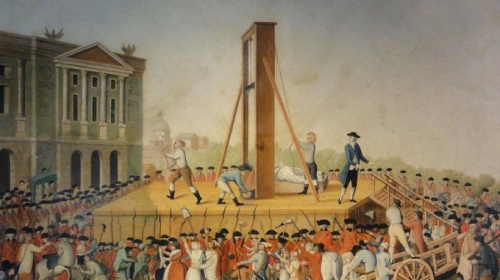

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Qu'entendez-vous lorsque vous écrivez qu'avec les Lumières est survenu «l'avènement du bourgeois»? Quelle est cette nouvelle morale bourgeoise?

Quand les villes se développent, une civilisation se développe avec elles, la civilisation commerçante et marchande. La bourgeoisie est l'expression de cette civilisation. En Occident, le développement de cette civilisation aurait pu garder sa conscience religieuse. Tel n'a pas été le cas. La civilisation urbaine, commerçante et marchande qui s'est mise en place a décidé de se débarrasser de cette conscience en mettant à sa place une conscience se préoccupant non plus de l'être mais du bien être, non plus de la vie spirituelle mais de la vie matérielle. L'esprit bourgeois réside dans ce nouveau type de conscience. À sa base, on trouve un agnosticisme se muant en pragmatisme. Dieu, la religion? Trop compliqué, nous dit cet esprit. Soyons pragmatiques. Les hommes n'ont que faire de la conscience profonde. Ce qu'ils veulent c'est pouvoir manger et être heureux. Cela donne l'empirisme et la quête du bonheur, le matérialisme, l'utilitarisme et l'hédonisme.

Comment expliquez-vous que le siècle des Lumières se soit achevé sous le règne de la Terreur?

Sous couvert de vouloir lutter contre l'injustice, les penseurs des Lumières ont en réalité voulu créer une humanité entièrement nouvelle. Quand on a comme projet de transformer ce qui fait l'essence de l'humanité, que peut-il se passer? Sur un plan théorique et culturel, on est obligé de se prendre pour Dieu en remplaçant la loi divine par la loi humaine qui devient une nouvelle loi divine. Hobbes dans le Léviathan réécrit le livre de la Genèse en faisant naître l'homme du contrat social et, derrière lui, du Droit humain. Résultat: c'est désormais l'État qui garantit le Droit, devenant en quelque sorte le nouveau Dieu sur terre. Ce qui est l'essence du totalitarisme. Par ailleurs, pratiquement, quand on prétend être la vraie humanité qui va bâtir la nouvelle humanité, on est obligé d'éliminer par la terreur les représentants et les symboles de l'ancienne société et de l'ancienne humanité, l'ancien ne pouvant pas cohabiter avec le nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis la Révolution Française, tous les régimes révolutionnaires ont été des régimes de terreur dans lesquels on liquidait dans la violence les nobles, les prêtres, les riches, les intellectuels etc …

Vous dites aussi que les Lumières, avec les droits de l'homme, sont la source d'une morale nouvelle qui se substitue à la morale chrétienne. Mais, dans une société sécularisée comme aujourd'hui, n'a-t-on pas besoin d'une forme de «morale laïque» pour maintenir l'ordre face à l'obscurantisme de l'Islam radical par exemple?

La morale qu'ont inventée les Lumières est une morale libertine, dont j'ai montré qu'elle pouvait être illustrée par trois visages: la critique intellectuelle, Don Juan, et le Marquis de Sade. Cette nouvelle morale repose donc sur un triptyque: Liberté d'esprit - Séduction - Transgression. On retrouve ces valeurs, très présentes, en art contemporain! C'est exactement ce triptyque moral que les droits de l'homme ont pour but de protéger. Comme le dit très bien Albert Camus, le Droit et le libertinage ont été les deux leviers de la Révolution Française. Mais je crois, précisément, que la vraie «morale laïque» n'existe même plus aujourd'hui. Dans mon enfance, à l'école de la République, il y avait des leçons de morale! Cette morale n'était pas une morale libertine héritée des valeurs des Lumières protégées par les droits de l'homme, mais c'était la morale chrétienne laïcisée. Elle n'existe plus. À l'époque de mon enfance, le mot «morale» n‘était pas un mot honteux.

La vraie «morale laïque» n'existe même plus aujourd'hui.

Qu'oppose-t-on vraiment à l'islam radical aujourd'hui? La morale «Charlie Hebdo», c'est-à-dire le vieux fond anticlérical révolutionnaire revendiquant le «ni Dieu ni maître» de l'anarchisme, sur fond de droit au blasphème! Ce n'est pas ça, la morale laïque. Je suis d'accord pour opposer une morale face à la violence islamiste. Mais quand commence-t-on? Sur la base de quel enseignement, et de quelles valeurs?

Que vous inspirent les récentes décisions du Conseil d'État qui a demandé à faire enlever la croix de la statue de Ploërmel, ou encore les crèches dans certaines mairies? Est-ce l'un des symptômes du glissement que vous dénoncez d'une laïcité respectueuse des religions vers une laïcité athée qui les combat?

Qu'une statue de Jean-Paul II en Bretagne soit associée à une croix, quoi de plus normal? Pour ce qui est des crèches, elles relèvent selon moi du folklore plus que de la religion. Je ne comprends pas ce que la République gagne à vouloir éradiquer le folklore... Dans ces deux affaires, l'athéisme a décidé de faire du zèle et de montrer son anti-religion. Cette attitude n'est pas un hasard. Dans la tradition chrétienne, les laïcs désignent ceux qui ne sont pas clercs, à savoir le peuple, le «Laïos». Dans cette vision, il n'y a pas d'opposition entre les religieux, les clercs et les non-religieux, le peuple, les clercs et les non-clercs servant l'humanité dans son ascension spirituelle vers le Royaume intérieur. À partir de la Révolution Française, cet équilibre est rompu. Le non-religieux qui renvoyait au laïcat et au peuple comme mystère spirituel est remplacé par la laïcité qui entend exclure le religieux de la scène publique en allumant la guerre contre celui-ci. Quand cette guerre ne donne pas lieu à une répression ouverte comme sous la Terreur, elle consiste néanmoins en une répression larvée sous la forme d‘une injonction à la privatisation du sentiment religieux, avec prière pour les chrétiens de faire profil bas et de se taire. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont les catholiques et les chrétiens qui, par leur sens des responsabilités, ont sauvé la laïcité républicaine en décidant de la respecter. Aujourd'hui, la laïcité est confrontée à un problème qu'elle n'avait pas prévu: l'islam. Bien que notre laïcité soit fermement opposée à la radicalité islamique, elle repose me semble-t-il sur un même partage du monde dans sa vision de la société, c'est-à-dire sur l'opposition entre religion et non religion. Au contraire de la tradition chrétienne qui réunit, la laïcité actuelle comme l'islam veulent séparer. Il faudra probablement une conversion intérieure de notre société pour s'extraire de ce dualisme.

Que manque-t-il à la révolution des Lumières pour être une révolution de l'esprit - celle que vous appelez de vos vœux?

Il faudrait qu'elle prenne le chemin inverse de ce qu'elle a accompli dans l'histoire, à savoir tuer le religieux du cœur de l'homme occidental afin de le remplacer par une idolâtrie de l'homme total. Le cœur de l'homme recèle un potentiel et des richesses inouïes. Encore faut-il qu'il rentre en lui-même et qu'il accepte que ce potentiel et ces richesses lui soient donnés, au lieu de vouloir être un homme auto-créé dans une folle solitude.

Ref. Matérialisme, Terreur, relativisme moral: le côté obscur des Lumières

JPSC

« Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui.

« Les Dominicaines du Saint-Esprit ont cinq établissements scolaires en France. Elles ont un ambitieux projet à Nantes qui nous a fourni l’occasion de les rencontrer. La Prieure générale, Mère Marie Pia, nous en parle et évoque sa Congrégation ainsi que sa vision de l’enseignement aujourd’hui. « Un film américain récent, Novitiate, de Margaret Betts, vaut la peine de quelques commentaires. On est embarrassé quand on désire comprendre les intentions profondes des réalisateurs. S'agit-il d'un film de plus pour salir le catholicisme ? Certains le comprendront ainsi. Cependant les quelques textes qui terminent le film, juste avant le générique, sur l'hémorragie dans les communautés religieuses féminines des années Soixante (des dizaines de milliers de religieuses ont quitté leur communauté aux États-Unis après le concile) permettent une interprétation différente.

« Un film américain récent, Novitiate, de Margaret Betts, vaut la peine de quelques commentaires. On est embarrassé quand on désire comprendre les intentions profondes des réalisateurs. S'agit-il d'un film de plus pour salir le catholicisme ? Certains le comprendront ainsi. Cependant les quelques textes qui terminent le film, juste avant le générique, sur l'hémorragie dans les communautés religieuses féminines des années Soixante (des dizaines de milliers de religieuses ont quitté leur communauté aux États-Unis après le concile) permettent une interprétation différente.

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.  Le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie

Le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie