De Jean-Marie Le Méné sur le site de Valeurs Actuelles :

Le jour du printemps

Le 21 mars, jour du printemps, était aussi la journée mondiale de la trisomie 21. Evénement paradoxal, désarmant, surréaliste, qui voit le monde célébrer les personnes porteuses de ce handicap – pourtant ennemi public numéro 1 – et se réjouir qu’elles vivent parmi nous. La situation compte en effet trois parties prenantes.

D’abord, il y a ceux que l’on pourrait appeler les « surveillants ». Bons apôtres de la technoscience et grands prêtres du marché, les « surveillants » surveillent toute naissance suspecte. Ils font part de leur aversion pour la naissance d’enfants trisomiques aujourd’hui alors que les pays développés se sont dotés d’une politique de prévention systématique, généralisée, consensuelle, gratuite. Existerait-il des trous dans la raquette eugéniste ? Les « surveillants » pensent qu’on sera submergés par les naissances de ces enfants si l’on n’y prend pas garde. L’économie de la santé n’y survivra pas. Alors, ils ont produit et fait acheter (créé l’offre et la demande) de nouveaux tests par les systèmes de santé. Il s’agit du diagnostic prénatal non invasif qui détecte la trisomie dans le sang de la mère, directement, en s’affranchissant de l’amniocentèse. Le test est plus précis, plus précoce, moins cher et non risqué. Il devrait permettre d’éviter toutes les grossesses trisomiques et d’aboutir enfin à une société “Down syndrome free” comme celle promue par le Danemark. Les « surveillants » travaillent à consolider cet « ordre établi » si avantageusement décrit par le Pr Jacques Milliez.

Ensuite, il y a les « bienveillants » qui se dévouent corps et âmes auprès des personnes trisomiques en essayant de considérer leur situation le plus positivement possible. Ils refusent la stigmatisation dont elles font l’objet et recherchent leur intégration à tout prix, à l’école, au travail, dans les loisirs, dans la vie tout court. Les « bienveillants » pensent que la société ne fait pas encore tous les efforts qu’elle devrait en vue d’une meilleure intégration des personnes trisomiques mais que c’est une question de temps, de moyens, de changement de regard. On y viendra nécessairement, c’est le sens de l’Histoire. Ils ne manquent pas une occasion de montrer à quel point ces personnes sont proches de nous et capables du meilleur. Ils les font figurer dans des films, des publicités, des émissions et s’attristent sincèrement de l’égoïsme de ce monde qui ne va pas assez vite dans l’inclusion. Ce sont les « bienveillants » – souvent des parents d’ailleurs – qui ont eu l’idée de la journée mondiale de la trisomie, par exemple. Ils débordent d’inventivité, créent des restaurants, des cafés, tenus par des personnes trisomiques. On leur doit beaucoup. Pour un peu, ils nous persuaderaient sincèrement que la trisomie est une situation enviable tant ils manifestent de joie au contact des personnes porteuses de cette anomalie chromosomique.

Enfin, il y a les « conséquents » qui montrent que l’intégration difficile des trisomiques dans la société est une conséquence directe de leur éradication programmée, budgétée, conseillée, avant la naissance. Ce lien de cause à effet est souvent reproché aux « conséquents » parce qu’il sous-entend un jugement péjoratif porté sur l’avortement des enfants trisomiques que la loi Veil, comme chacun sait, a autorisé jusqu’à la naissance. Bien sûr, la puissance publique laisse encore les parents libres de garder ou pas l’enfant. Mais considérer que les deux termes de ce choix sont équivalents, que la vie et la mort ont le même poids, la même valeur ou la même absence de valeur, n’est pas de la neutralité. Cela veut dire que la personne objet d’un tel jugement n’est plus une personne précieuse. Il est donc impossible de réclamer à la collectivité de porter une attention soutenue à une progéniture que les parents ont eu l’imprudence, la légèreté ou l’égoïsme de faire naître alors qu’il aurait été « responsable » de ne pas le faire. Comment, dans ces conditions, entretenir une image positive de personnes qui n’auraient pas dû vivre ? Les informations techniques délivrées aujourd’hui ne placent pas les parents en situation d’accepter la vie avec un enfant différent. Les chiffres montrent au contraire que la liberté de choix conduit non pas à plus d’inclusion mais à plus d’exclusion (la quasi-totalité de cette population est éliminée avant la naissance, ce qui est inédit dans l’histoire de l’humanité).

La seule information à donner est qu’une personne trisomique est une personne qui mérite d’autant plus d’attention qu’elle est porteuse d’un handicap et qu’on doit s’en occuper sans conditions restrictives liées à l’âge gestationnel ou au nombre de chromosomes. Tel est le message porté devant l’ONU et les institutions de l’Union européenne par les « conséquents » qui redonnent à la médecine le souci de « ces patients-là aussi » et à la science l’envie de les guérir. Car les premières victimes du transhumanisme, ce sont bien les personnes trisomiques. Faute d’être capables de fabriquer des surhommes, les transhumanistes assument sans état d’âme l’élimination de ceux qu’ils tiennent pour des « sous-hommes », d’autant que la chasse au gène rapporte gros.

Et c’est ainsi que le transhumanisme est grand.

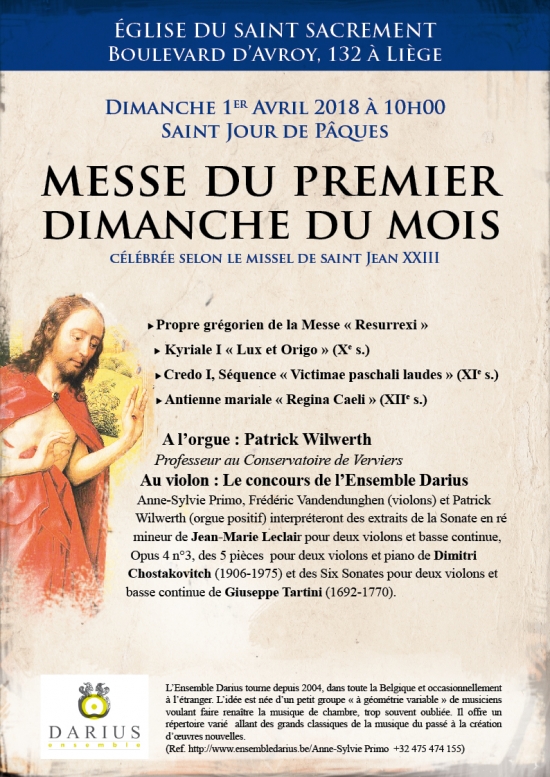

Pâques 2018 : comme chaque année les chrétiens proclament « Χριστός ἀνέστη, Surrexit Christus, le Christ est ressuscité » mais quel est le sens de cette profession de foi ? Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI écrit : si dans la Résurrection du Christ, il ne s’était agi que du miracle d’un cadavre ressuscité cela ne nous intéresserait, en fin de compte, pas plus que la réanimation, grâce à l’habileté des médecins, de personnes cliniquement mortes. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé.

Pâques 2018 : comme chaque année les chrétiens proclament « Χριστός ἀνέστη, Surrexit Christus, le Christ est ressuscité » mais quel est le sens de cette profession de foi ? Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI écrit : si dans la Résurrection du Christ, il ne s’était agi que du miracle d’un cadavre ressuscité cela ne nous intéresserait, en fin de compte, pas plus que la réanimation, grâce à l’habileté des médecins, de personnes cliniquement mortes. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé.