De Luisella Scrosati sur la NBQ :

Éthique de la vie, Léon XIV contredit Benoît XVI

Ce n'était pas un oubli. La réponse superficielle et problématique donnée le 30 septembre par le pape Léon XIV à un journaliste de la chaîne américaine EWTN , commentant le choix du cardinal Blase Cupich de récompenser le sénateur démocrate pro-avortement Dick Durbin pour son engagement en faveur des immigrés (voir ici ), ne s'explique pas par une simple improvisation.

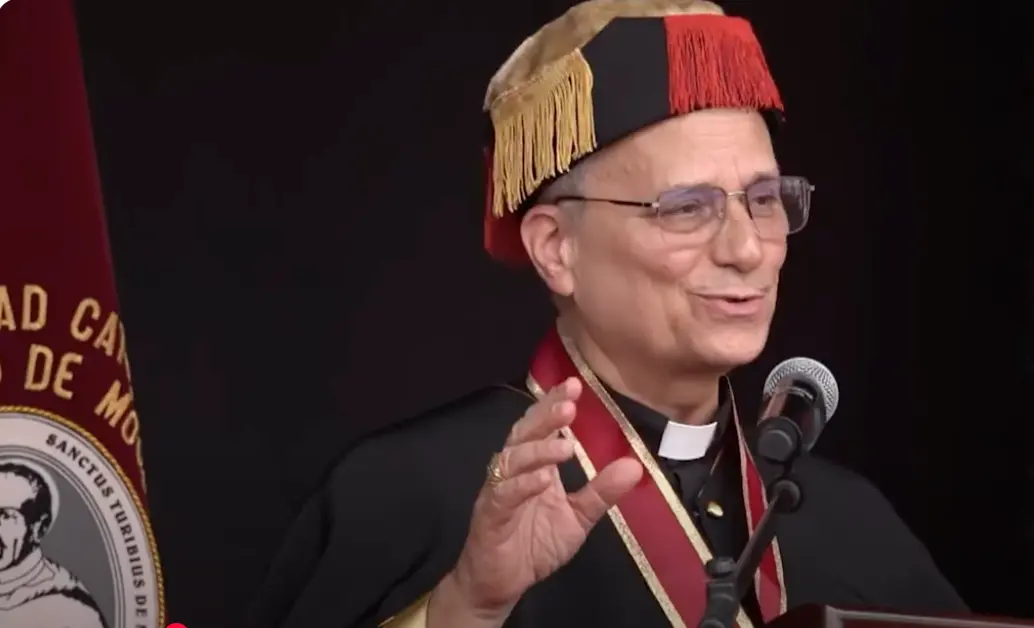

Le magazine bimensuel de la Société dehonienne, Il Regno, a mis à disposition de ses abonnés la traduction italienne du discours prononcé par le cardinal Robert Francis Prevost à l'Université catholique Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo ( vidéo ici ), à l'occasion de la remise d'un doctorat honorifique (le discours a également été couvert par Sandro Magister sur son blog ). C'était le 14 octobre 2023, et Prevost dirigeait le Dicastère pour les évêques depuis moins d'un an.

La déclaration problématique, déjà analysée par Stefano Fontana, était la suivante : « Celui qui se dit contre l’avortement mais est favorable à la peine de mort n’est pas véritablement pro-vie… Celui qui se dit contre l’avortement mais approuve le traitement inhumain des immigrés aux États-Unis, je ne sais pas s’il est pro-vie. » Dans son discours de 2023, on retrouve la même pensée, avec une formulation presque identique : « Un catholique ne peut pas se déclarer “pro-vie” simplement parce qu’il est contre l’avortement, et en même temps se déclarer favorable à la peine de mort. » Et il ajoutait : « Ceux qui défendent le droit à la vie des plus vulnérables doivent être tout aussi visibles dans leur soutien à la qualité de vie des plus faibles : les personnes âgées, les enfants, les personnes affamées, les sans-abri et les migrants sans papiers. »

Mais il y a plus encore : en 2023, Prevost a approuvé l'« éthique cohérente de la vie » exprimée par les cardinaux Joseph Louis Bernardin (†1996) et Blase Cupich, tous deux archevêques de Chicago, le premier de 1982 à 1996, et le second depuis 2014 et toujours en fonction. Une éthique que Prevost résume ainsi : « L'avortement, la guerre, la pauvreté, l'euthanasie et la peine capitale partagent une identité commune : ils reposent tous sur le déni du droit à la vie » ; à ces menaces contre la vie humaine s'ajoutent « d'autres problématiques, telles que les effets de l'intelligence artificielle, la traite des êtres humains et les droits des migrants ».

Dans son discours, Prevost a critiqué avec une grande subtilité le « déséquilibre » du monde catholique pro-vie aux États-Unis, qui privilégie la lutte contre l'avortement et l'euthanasie, au détriment d'autres questions sensibles, comme la peine de mort et les politiques anti-immigration. Si Prevost a précisé que le cardinal Bernardin ne revendiquait pas l'équivalence morale sur toutes ces questions, il est tout aussi vrai qu'exiger une opposition inconditionnelle à la fois à la peine de mort et à l'avortement revient précisément à les rendre moralement équivalentes.

Quelle est la vérité derrière ces déclarations de Léon XIV ? Assurément, le fait que les différentes questions évoquées soulèvent la question de la dignité humaine et du droit à la vie. Et assurément, on ne peut être systématiquement « pro-vie » si l’on s’oppose à la mise à mort d’une vie humaine naissante, mais si l’on est favorable au meurtre délibéré et direct d’un adulte innocent, par exemple en temps de guerre. On ne peut être authentiquement « pro-vie » si l’on condamne l’euthanasie, mais soutient le meurtre de migrants, uniquement parce qu’ils sont migrants. Le principe sous-jacent, qui ne souffre aucune exception, est qu’un être humain innocent ne peut jamais être tué directement et volontairement. Il est donc vrai qu’une « éthique cohérente de la vie » exige que ce principe soit appliqué dans tous les domaines, et pas seulement à celui de la vie naissante ou mourante, en vertu de la dignité particulière qui distingue les êtres humains des autres créatures, en tant qu’ils sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Il est tout aussi clair, cependant, que Prévost, dans ce discours, confirmé par l'interview impromptue du 30 septembre, ne clarifie pas ce point, mais confond plutôt les choses lorsqu'il estime, par exemple, que l'avortement et la peine de mort doivent tous deux être systématiquement rejetés, quelles qu'en soient les circonstances. C'est faux, car la peine de mort concerne un être humain qui n'est pas innocent, tandis que l'avortement vise toujours à priver de la vie un enfant innocent. La première peut donc être autorisée, sous certaines conditions, le second jamais. Le même argument s'applique à la guerre : dans un contexte de guerre, on ne peut pas considérer sur le même plan le meurtre d'un soldat agresseur et le meurtre direct et délibéré d'un civil sans défense ; ni ce dernier et le meurtre indirect et involontaire d'une personne innocente.

Dans le célèbre mémorandum du cardinal Joseph Ratzinger (2004) , adressé à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'époque expliquait l'évidence : « Toutes les questions morales n'ont pas le même poids moral que l'avortement et l'euthanasie. Par exemple, si un catholique était en désaccord avec le Saint-Père sur l'application de la peine capitale ou sur la décision de faire la guerre, il ne serait pas pour autant considéré comme indigne de se présenter pour recevoir la Sainte Communion. Si l'Église exhorte les autorités civiles à rechercher la paix, et non la guerre, et à faire preuve de discernement et de clémence dans l'application des peines aux criminels, il peut néanmoins être permis de prendre les armes pour repousser un agresseur ou de recourir à la peine capitale. Il peut exister une diversité d'opinions légitime, même parmi les catholiques, sur la guerre et l'application de la peine de mort, mais en aucun cas sur l'avortement et l'euthanasie. »

La « légitime diversité d'opinions » est exclue pour l'avortement volontaire et l'euthanasie , car le crime de meurtre est toujours présent ; en revanche, en cas de guerre ou de peine de mort, les distinctions que nous avons mentionnées doivent être faites. Avec tout le respect que je lui dois, cette position du pape Léon XIV est hautement trompeuse et même, malgré elle, préjudiciable à la vie humaine que nous voulons légitimement défendre. Car si un terroriste menace de faire exploser un bâtiment entier contenant des dizaines de personnes, il est licite de le tuer, sous certaines conditions, précisément pour défendre la vie humaine innocente. Si j'appliquais le principe selon lequel une éthique cohérente doit me conduire à affirmer qu'on ne peut jamais tuer, le résultat serait que de nombreux innocents périraient à cause d'un coupable et de l'incapacité des autorités compétentes à les défendre consciencieusement.

Un dernier aspect est incontournable lorsqu'on évalue la position pro-Cupich de Léon XIV. Si l'on souhaite défendre une « éthique de vie cohérente », quel sens y a-t-il à récompenser un sénateur qui, tout au long de sa carrière politique, s'est également distingué par ses prises de position publiques en faveur de l'avortement ? Si ceux qui luttent contre l'avortement sont tenus de s'opposer également à toute autre forme de meurtre d'innocents, l'inverse ne s'applique-t-il pas également ? C'était le strict minimum que le Saint-Père aurait dû retenir, ne serait-ce que par souci de cohérence éthique.