SYNODE SUR LA FAMILLE : ECHOS ET PERSPECTIVES

Compte rendu du lunch débat avec Monseigneur André Joseph LÉONARD

Archevêque de Malines-Bruxelles,

membre du Synode extraordinaire sur la famille

à l'Université de Liège, salle des Professeurs, mercredi 28 janvier 2015

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014. Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème". Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres et les italiques sont de notre fait) :

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014. Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème". Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres et les italiques sont de notre fait) :

LA CONFÉRENCE

« Je vais peut-être vous décevoir : malgré le titre annoncé de ma conférence je ne parlerai pas beaucoup du synode sur la famille, ni passé, ni futur. S’agissant du synode passé, on trouve facilement sur internet les 58 paragraphes du rapport final que sert maintenant de lineamenta pour une consultation qui va se faire à tous les niveaux afin de produire l’ instrument de travail du synode futur d’octobre 2015 et il est difficile de parler de celui-ci maintenant. Si, tout à l’heure, vous m’y invitez ou si vous m’y contraignez, je pourrai parler un peu de ce qui s’est passé au synode extraordinaire d’octobre 2014, mais je pense que le plus important est dit dans les 58 propositions finales de celui-ci.

Il m’est difficile de vous parler des enjeux, des joies, des épreuves, des peines de la famille -car c’est là l’objet de ma conférence- sur base de ces courts paragraphes. Par nature, par instinct, je préfère me situer dans un contexte plus large et plus structuré.

La question de la famille se pose parce que nous sommes des esprits incarnés

La question de la famille se pose parce que nous sommes des esprits incarnés. Je ne sais pas s’il y a un esprit de famille qui unit les anges et les archanges, mais si c’était le cas, ce devrait être très différent de ce que nous vivons. Les animaux présentent certains phénomènes qui ressemblent à ce que nous vivons dans nos familles mais avec une énorme différence, car nous vivons les réalités de la famille en tant qu’esprits incarnés : le corps et l’esprit -le corps aussi- font partie de notre destinée. Si nous étions de purs esprits, la famille n’existerait pas : il y aurait des affinités purement spirituelles entre nous.

Le corps est une réalité extraordinaire et, pour en parler, l’Eglise est particulièrement bien outillée par la révélation biblique. D’abord parce que, dans l’ensemble de l’univers physique, le corps humain est ce qu’il y a de plus prestigieux, le corps c’est le cheval de Troie de l’esprit à l’intérieur du cosmos, c’est par là que l’esprit s’introduit dans la matière. Le corps est un merveilleux instrument de communication, de production. On peut travailler avec son corps, communiquer avec son corps. Avec la main on peut communiquer la colère, la vengeance, l’amitié, la tendresse. On peut communiquer tant de choses par les mimiques, les gestes. Sans oublier ces extraordinaires cordes vocales humaines qui nous permettent de produire des sons articulés qui abritent du sens : c’est un phénomène infiniment plus complexe que le roucoulement des oiseaux, le gazouillis des pinsons ou le grognement des porcs. C’est un instrument de communication exceptionnel. Il y a tout un langage du corps qui est une pure merveille.

La sexualité fait partie de ce langage avec une dimension tout à fait unique dans la sexualité animale et végétale. Je ne suis pas biologiste mais je pense que l’espèce humaine est la seule où la rencontre sexuelle peut se faire visage contre visage. Il y a dans l’agencement même de la complémentarité de l’homme et de la femme la promesse d’une union interpersonnelle, visage contre visage et, en même temps, un langage de la sexualité qui est en même temps un langage qui signifie la procréation. Car la sexualité humaine, ou la sexualité animale, est organisée comme un laboratoire riche en ressources pour permettre la transmission de la vie, qui fait partie du langage objectif de la sexualité. Sans la dimension sexuelle de notre corps, il n’y aurait pas ce phénomène merveilleux de la famille. Mais cette dimension s’accompagne d’une part d’obscurité, comme tout notre corps.

Notre corps est un instrument d’action performant. C’est aussi un instrument et un lieu de passion. Le corps nous expose à la souffrance. Il est vulnérable : il fleurit, il s’épanouit, il vieillit, il se déglingue, il s’en va, il périt. Toute chair est comme l’herbe des champs, disait déjà le prophète Isaïe. Le corps nous expose à la violence, à la souffrance, à la maladie. Il est aussi un lien d’opacité. Dans la plus agréable union, tu seras toi, je serai moi et nous ne serons jamais un. Il y aura toujours le mur infranchissable de notre corporéité. Les esprits peuvent fusionner, les corps pas totalement. La sexualité humaine est une promesse de plaisir, de joie, de bonheur, de vie mais elle est aussi habitée par de l’aveuglement, de la sauvagerie, de la brutalité. Elle est un lieu de plaisir, de joie, de fécondité mais aussi de souffrance, de domination, d’exploitation et de mort. Il y a une ambigüité dans la sexualité comme dans le corps.

La foi chrétienne est particulièrement douée pour prendre la mesure de la grandeur et de la fragilité du corps

La foi chrétienne est particulièrement douée pour prendre la mesure de la grandeur et de la fragilité du corps.

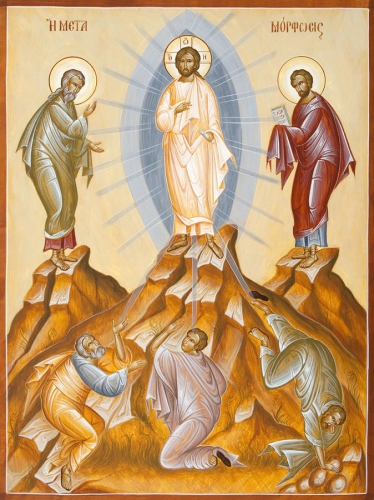

Témoins de sa grandeur, nous sommes, avec le judaïsme -pour une part aussi l’islam, je pense- une religion du corps. Mais il n’y a aucune philosophie, ni aucune religion autre que le christianisme qui ait osé penser, sur base de faits qui se sont inscrits dans l’histoire, qu’il y a un corps humain qui est celui d’une personne divine, qui est le corps de Dieu : le Corps de Jésus qui est maintenant encore et plus que jamais, le corps d’une personne divine.

Et nous vénérons une femme qui a mis Dieu au monde : elle n’a pas mis au monde la divinité, mais elle a mis au monde Quelqu’un qui est Dieu, parce qu’elle est une femme et qu’elle a un corps.

Le salut du monde s’est joué sur la croix, dans le corps humilié, dépouillé, blessé, outragé, crucifié de Jésus et du corps ressuscité qui a traversé la mort et inauguré un monde nouveau où le corps n’a plus la pesanteur qu’il a maintenant : il n’est plus voué à la mort comme il l’est présentement.

Et nous pensons que cette réalité, le corps humain de Jésus, crucifié, ressuscité, qui traverse la mort, qui inaugure un monde nouveau, est parmi nous. Ce matin, j’ai célébré l’eucharistie : eh bien, la croix de Jésus ressuscité était là, présente et quand nous communion au corps de Jésus, nous communions, nous qui allons mourir dans quelques temps, à la vie impérissable du Ressuscité et nous croyons non seulement en la résurrection de Jésus, à sa présence dans la parole de Dieu et dans l’eucharistie mais nous croyons que nous-mêmes nous allons ressusciter.

Enfin, je dis nous, mais il y a des enquêtes qui montrent qu’il y a une majorité de catholiques qui n’y croient pas vraiment, qui croient que notre corps va se dissoudre en pourriture, en poussière ou en cendre mais qu’après cela, c’est fini. Il y a peut-être bien l’âme qui subsiste mais le corps, lui, est envoyé à la poubelle pour toujours. Or le Credo se termine par ces mots : je crois à la résurrection des morts -ou de la chair- et à la vie éternelle. Bien sûr, cette carcasse va périr et se dissoudre dans quelques temps mais Dieu, c’est ce que nous promet Jésus et il y a des raisons de croire à ses promesses, va recréer nos corps : nous serons recrées dans notre être corporel, un corps plus beau encore, plus performant et plus durable que le corps présent.

Il y a des pisse-vinaigres partout : je sais bien qu’à certaines périodes de l’histoire, des théologiens et même des Pères de l’Eglise ont parlé un peu négativement du corps, en raison de l’opacité présente du corps. Nous ne sommes plus au paradis terrestre, pour évoquer la condition originelle de la création, avant le big bang etc. ni au paradis céleste où la vie est impérissable. Nous sommes dans l’entre-deux de cet univers où, comme dit saint Paul, nous gémissons dans l’attente de la pleine rédemption de notre corps et nous sommes encore, comme toute la création, asservis à l’esclavage de la corruption, comme Paul dit dans la Lettre aux Romains, chapitre 8e, versets 18 et suivants. Mais, ceci étant, nous jetons un regard positif -exceptionnel dans l’histoire humaine- sur la destinée du corps humain.

Lire la suite

Une monition qu’on serait bien en peine de trouver présentement en Europe, même à Rome, on la trouve sans complexe en Afrique: éditorial de Mgr Pascal N'Koué, archevêque de Parakou dans le bulletin de mars du diocèse de Parakou au Bénin, relayé par le blog « salon beige » :

Une monition qu’on serait bien en peine de trouver présentement en Europe, même à Rome, on la trouve sans complexe en Afrique: éditorial de Mgr Pascal N'Koué, archevêque de Parakou dans le bulletin de mars du diocèse de Parakou au Bénin, relayé par le blog « salon beige » : SOMMAIRE DU N°268 DE MARS 2015

SOMMAIRE DU N°268 DE MARS 2015

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014. Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème". Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres et les italiques sont de notre fait) :

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014. Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème". Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres et les italiques sont de notre fait) :

Les djihadistes mettent en scène des exécutions et des destructions en s'adressant, selon leurs propres mots, au "Peuple de la Croix". En ce temps de Carême, c'est à nous maintenant, à l'instar de Simon de Cyrène, d'aider nos frères à porter leur Croix, en exerçant la charité et en priant le Seigneur pour qu'ils survivent. Car ils sont menacés de disparition et cette perspective est d'une absolue tristesse.

Les djihadistes mettent en scène des exécutions et des destructions en s'adressant, selon leurs propres mots, au "Peuple de la Croix". En ce temps de Carême, c'est à nous maintenant, à l'instar de Simon de Cyrène, d'aider nos frères à porter leur Croix, en exerçant la charité et en priant le Seigneur pour qu'ils survivent. Car ils sont menacés de disparition et cette perspective est d'une absolue tristesse.

(

(