COMMENTAIRE : L'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre a relancé le débat sur le martyre.

Lors de la grande commémoration organisée en l'honneur de Charlie Kirk, il a été déclaré martyr à plusieurs reprises. Le vice-président J.D. Vance a notamment qualifié Kirk de « martyr de la foi chrétienne », tandis que le président Donald Trump l'a qualifié de « martyr de la liberté de l'Amérique ».

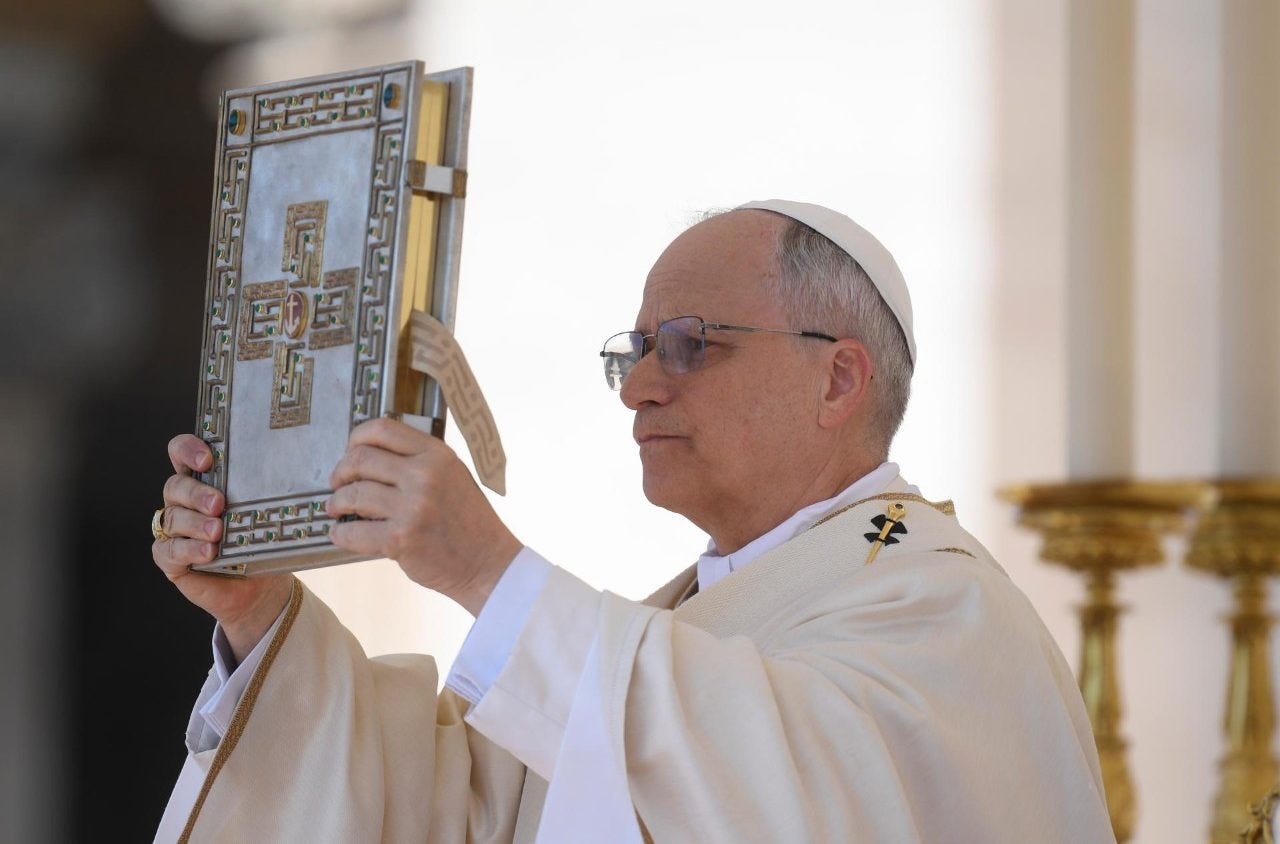

Survenant juste une semaine après que le pape Léon XIV ait présidé un service œcuménique en commémoration des martyrs du 21e siècle à Rome, la considération de Kirk comme martyr fait écho aux débats catholiques du 20e siècle sur ce qui constitue le martyre, alors que la catégorie traditionnelle s'est élargie et que le nombre de martyrs a considérablement augmenté.

La définition classique d'un martyr est celle d'une personne violemment tuée par haine de la foi ( odium fidei ) et qui accepte volontairement cette mort plutôt que l'infidélité. Le martyre inclut donc à la fois l'intention du meurtrier et ses dispositions. Par exemple, les présidents américains assassinés ne sont pas considérés comme des martyrs religieux, car la haine de la foi n'était pas le motif de leurs assassins.

Un facteur crucial dans l'examen du cas de Kirk serait la motivation de son meurtrier. Bien que des informations aient été publiées à ce jour à ce sujet, elle n'est pas encore totalement établie avec certitude. Si la foi chrétienne de Kirk était importante pour lui et qu'il en parlait ouvertement, elle n'a peut-être pas été la raison de son assassinat. Il est possible d'être un martyr politique tout en étant un chrétien fervent sans être, à proprement parler, un « martyr de la foi chrétienne ».

Le XXe siècle a été marqué par le cas de nombreuses personnes tuées non pas pour leur foi en soi , mais pour leurs actes, fruit de leur foi. Le siècle s'est ouvert avec l'une des plus éminentes d'entre elles, sainte Maria Goretti. Elle fut assassinée par un catholique, lui aussi, qui n'avait aucun mobile antireligieux. La jeune Maria ayant résisté à ses avances sexuelles, il l'a poignardée dans un accès de rage.

Elle fut canonisée comme martyre en 1950, non pas pour avoir défendu la foi catholique, mais parce qu'elle fut tuée pour son adhésion héroïque à l'enseignement chrétien sur la chasteté. La catégorie du martyre fut ainsi pratiquement élargie à ceux qui refusaient une chose contraire à la foi, même si la foi elle-même n'était pas attaquée.

La Seconde Guerre mondiale a vu naître des martyrs qui ont fait un choix positif, ancré dans leur foi, au risque de mourir. Saint Maximilien Kolbe est le plus célèbre d'entre eux, car il s'est proposé de prendre la place d'un autre homme condamné à la famine dans le bunker d'Auschwitz.

Durant la même guerre, les neuf membres de la famille Ulma furent tués pour avoir abrité des Juifs, un risque héroïque qu'ils prirent en obéissant à leur compréhension de la parabole du Bon Samaritain. Le Père Kolbe et les Ulma firent preuve d'une charité héroïque malgré les conséquences fatales de leur acte.

Le cas du Père Kolbe a été très controversé. Il a été béatifié par le pape saint Paul VI en 1971, mais pas comme martyr, bien que le Saint-Père se soit plu à le qualifier, de manière informelle, de « martyr de la charité ».

Lors de la canonisation du père Kolbe en 1982, le pape Jean-Paul II a nommé une commission spéciale pour examiner le cas. La commission a conclu que le frère franciscain conventuel, aussi admirable fût-il, n'était pas un martyr. Jean-Paul II a rejeté la décision de la commission, déclarant lors de la canonisation que désormais, Kolbe serait « vénéré aussi comme un martyr ! »

La famille Ulma a été béatifiée en tant que martyrs en 2021. Près de 40 ans après la canonisation de saint Maximilien, il n'y avait aucun doute quant à leur considération comme tels.

Ainsi, une nouvelle catégorie de martyrs « aussi comme » fut inaugurée.

Les assassins de saint Óscar Romero étaient vraisemblablement baptisés et n'avaient aucune haine particulière pour la foi catholique. Ils voyaient en l'archevêque un puissant défenseur de la justice, une voix qui criait contre leurs escadrons de la mort. Il constituait un obstacle à leur règne violent, « également » en raison de son devoir de pasteur chrétien.

Il y a dix jours, lors de la commémoration des martyrs et témoins de la foi du XXIe siècle, le pape Léon XIV a évoqué la « force évangélique » de sœur Dorothy Stang, une religieuse américaine des Soeurs de Notre-Dame de Namur qui a passé trois décennies en Amazonie à défendre le bien-être des pauvres sans terre et à s'opposer aux éleveurs qui souhaitaient convertir la forêt tropicale en pâturages. Elle a été assassinée par des agents de ces éleveurs – peut-être d'autres catholiques – qui ne contestaient pas de questions doctrinales. Sœur Dorothy n'a pas été officiellement déclarée martyre, mais son cas s'inscrit dans la lignée de ceux, par exemple, tués par la violence privée de la mafia. L'une d'elles, la juge italienne Rosario Livatino, a été béatifiée comme martyre en 2021, victime d'un tueur à gages de la mafia.

« Ce sont des femmes et des hommes, religieux, laïcs et prêtres, qui paient de leur vie leur fidélité à l'Évangile, leur engagement pour la justice, leur combat pour la liberté religieuse là où elle est encore bafouée, et leur solidarité avec les plus défavorisés », a déclaré le pape Léon XIV. Ils sont honorés comme des saints et saintes, et « aussi » comme des défenseurs de la justice, de la liberté religieuse, des exemples d'œuvres de miséricorde corporelle.