De Sandro Magister (Settimo Cielo); traduction de Diakonos.be :

En avant-première. Le journal de prison du cardinal Pell

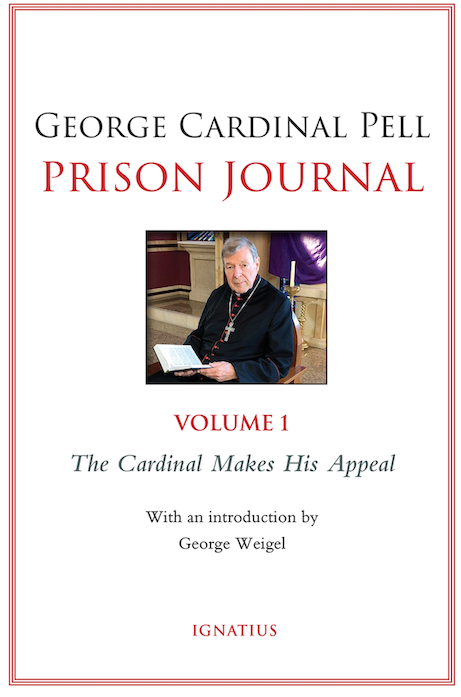

Remis en liberté le 7 avril par la Haute Cour australienne qui a reconnu à l’unanimité les incohérences des accusations portées contre lui, le cardinal George Pell, 79 ans, a remis les journaux intimes qu’il a rédigés en prison à Ignatius Press, la maison d’édition fondée et dirigée par le jésuite Joseph Fessio, disciple de longue date de Joseph Ratzinger et membre de son « Schulekreis », pour qu’ils soient publiés.

Et le voilà exaucé. Le premier volume du « Prison Journal » de Pell sortira le 15 décembre et Settimo Cielo vous en fait découvrir ici quelques passages, avec la permission de l’éditeur.

Le livre, qui contient 350 pages, couvre les cinq premiers mois des quelque 404 jours que le cardinal a passé en cellule d’isolement, à la Melbourne Assessment Prison.

Chaque soir, Pell rédigeait le journal de sa journée, deux ou trois petites pages qui commençaient presque toujours par ses réflexions sur les deux lectures matinales du bréviaire, l’une tirée de la Bible et l’autre des Pères de l’Église, et qui s’achevaient par une prière.

La Bible et le bréviaire – avec les laudes, les vêpres et l’office des lectures – étaient deux des six livres de son choix, pas plus, qu’on lui autorisait à garder avec lui en prison. Il avait également choisi « Guerre et paix » de Léon Tolstoï.

Sa cellule était longue d’environ 7-8 mètres et large d’à peine plus de 2 mètres, avec un lit, une chaise, une tablette, un lavabo, une toilette, une douche et la télévision. La fenêtre, fermée par des barreaux et une vitre teintée, était fermée en permanence. Dans les cellules de la même aile que lui, il y avait des assassins et des terroristes, dont certains étaient musulmans, et le cardinal Pell pouvait entendre aussi bien leur prières que leurs cris. Deux fois par jour, on lui permettait de sortir une demi-heure dans une petite cour entourée d’une haute enceinte, là encore tout seul, et c’était également le seul moment où il pouvait téléphoner. Deux fois par semaine, il recevait des visites et de temps à autre, une religieuse lui apportait la communion.

Il n’était pas autorisé à célébrer la messe, il regardait la messe du dimanche à la télévision. Il recevait beaucoup de courrier, même de certains de ses voisins de cellule et sa famille et ses amis lui faisaient parvenir des journaux, des coupures de presse, des impressions de pages web, y compris celles de Settimo Cielo. Il portait le même uniforme que les autres détenus, sans ceinture pour raisons de sécurité, et, comme eux, il était soumis à de fréquents contrôles anti-drogue et à des fouilles corporelles.

Et pourtant, ses journaux intimes n’ont rien de déprimant. Au contraire, ils sont paisibles et rassurants, avec ça et là un trait d’ironie. Les matches de football australien et de rugby trouvaient en lui un commentateur enthousiaste. Le style est à la fois simple et profond. Il ne se plaint jamais. Et même quand il esquisse des critiques contre François et Benoît XVI, celles-ci sont mesurées et impartiales, comme on peut le constater dans les passages ci-dessous.

Concernant les scandales financiers à la Curie qui l’avaient tant tourmenté à Rome, il y a encore moins dans son journal intime que les quelques mots que le cardinal avait prononcés il y a quelques jours lors une interview à Nicole Winfield pour Associated Press, c’est-à-dire que oui, il n’avait jamais pensé « que ça aurait été haut en couleurs comme on l’a vu » mais que « peut-être qu’il ne s’agissait que d’une incompétence déconcertante », malheureusement avec « beaucoup de criminalité impliquée ». Et quant à une possible collaboration du Vatican à la campagne menée contre lui en Australie, il espère que ce n’a pas été le cas, mais « je pense que nous découvrirons si elle a vraiment eu lieu » parce que, quoiqu’il en soit, « la fête n’est pas finie ».

Mais laissons à présent la parole au cardinal Pell, dans cette petite anthologie de son « Prison Journal ».

« C'est à l'heure où la plupart des catholiques sont à la messe, dimanche matin 29 novembre, à 10h30, que la nouvelle du Conseil d'État cassant la limite imposée par le gouvernement de 30 personnes par messe, est tombée.

« C'est à l'heure où la plupart des catholiques sont à la messe, dimanche matin 29 novembre, à 10h30, que la nouvelle du Conseil d'État cassant la limite imposée par le gouvernement de 30 personnes par messe, est tombée. Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait

Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait  Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement :

Emission du 14 novembre sur RCF à propos des manifestations demandant la restauration de la liberté de culte et du maintien de l’instruction religieuse pendant le confinement :